經皮椎間孔鏡微創手術合“椎間盤方”治療腰椎間盤突出癥的療效觀察

施敏 蔡迎峰 劉保新

(廣東省廣州市中醫醫院骨傷科 廣州510130)

隨著人們生活習慣的改變及社會人口老齡化的加劇, 腰椎間盤突出癥已經成為常見的骨科疾病。相關研究顯示,腰椎間盤突出主要是因為腰椎間盤發生退行性改變,加之外力因素,導致髓核突出壓迫相鄰部位脊神經根[1]。 腰椎間盤突出癥患者會出現腰部酸痛,常伴下肢麻木或疼痛等癥狀,嚴重者可能會出現大小便失禁,甚至癱瘓,嚴重影響了患者的生活、工作。 傳統外科手術治療存在較多不足之處,如手術時間長、創口大、恢復困難等,現臨床上多采用經皮椎間孔鏡微創手術,可減少手術治療對患者的傷害,術后恢復快,但是術后仍會出現腰腿酸痛等后遺癥[2]。 本研究采用經皮椎間孔鏡微創手術配合“椎間盤方”治療腰椎間盤突出癥,取得了良好的臨床效果。 現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年5月~2019年7月收治的腰椎間盤突出癥患者72例,根據治療方式的不同分為研究組與對照組各36例。研究組年齡48~78歲,平均年齡(63.71±5.89)歲;男17例,女19例。對照組年齡49~77歲,平均年齡(64.03±5.73)歲;男18例,女18例。 兩組患者年齡、性別等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:符合《中醫病證診斷療效標準》中腰間盤突出癥相關診斷標準;6個月內接受常規藥物治療失敗;患者與家屬對本研究知情并簽署知情同意書;依從性好。 排除標準:患有其它嚴重腰部疾病的患者;妊娠或哺乳期患者;有嚴重精神類疾病,無法配合醫護人員治療的患者;對研究藥物過敏的患者。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 采用經皮椎間孔鏡微創手術治療。取側臥位,局部麻醉,C 臂X 光機輔助透視;根據患者的身高、目標節段、椎間孔大小等情況確定進針點和進針路線;標記后正中線及髂嵴位置,目標間隙水平旁開10~14cm;使用18G 穿刺針從進針點穿入經椎間孔至椎間隙,必要時使用環鉆行關節突成形;穿刺針進入椎間孔時理想位置應該是在正位透視下針尖位于相鄰椎體椎弓根中心的連線, 側位透視下針尖位于相鄰椎體的后緣連線;碘海醇注射液(國藥準字H20000593)與亞甲藍(國藥準字H32024827)混合注射液1~2ml(體積比為9:1)進行對比顯影;穿刺針置入導絲擴大通道至能放下7.5mm 的套管,使用夾鉗取出髓核; 椎間盤髓核摘除后轉動工作套管, 檢查是否有殘留碎片, 反復沖洗后徹底射頻止血;根據患者患側直腿抬高時坐骨神經的牽拉情況,判斷是否結束手術。術后指導患者臥床休息,并給予常規抗感染治療。

1.2.2 研究組 在對照組的基礎上配合“椎間盤方”內服治療。 藥方組成:薏苡仁40g、山藥20g、杜仲15g、巴戟天15g、淫羊藿15g、桑枝15g、路路通15g、寬筋藤10g、蜈蚣3條、土鱉蟲10g、威靈仙10g、獨活5g、熟附子10g、牡丹皮15g、地骨皮15g、兩面針10g、王不留行10g。 1劑/d,煎煮取藥汁300ml/劑,術后連續服用2周。

1.3 觀察指標 (1)評價兩組臨床療效。治愈,腰腿痛消失,直腿抬高角度超過70°;好轉,腰腿痛減輕,腰部活動功能改善;無效,癥狀、體征無改善。(2)比較兩組治療前后疼痛視覺模擬評分法(VAS)評分、Oswestry 功能障礙指數問卷表(ODI)評分、日本骨科協會評估治療(JOA) 評分。 VAS, 分值范圍0~10分, 得分越高越疼痛程度越嚴重;ODI, 由10個問題組成,每個問題分值范圍0~5分,記分方法是實際得分/50(最高可能得分)×100%,得分越高表明功能障礙越嚴重;JOA,總分29分,得分越低功能障礙越嚴重。(3)兩組治療前后各臨床癥狀及體征積分[3],包括直腿抬高試驗、步行困難、腰部疼痛和腰椎活動度,每項分值范圍0~6分,得分越高越嚴重。

1.4 統計學方法 應用SPSS19.0統計學軟件處理數據。 計量資料以(±s)表示,行t檢驗,計數資料用%表示,行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

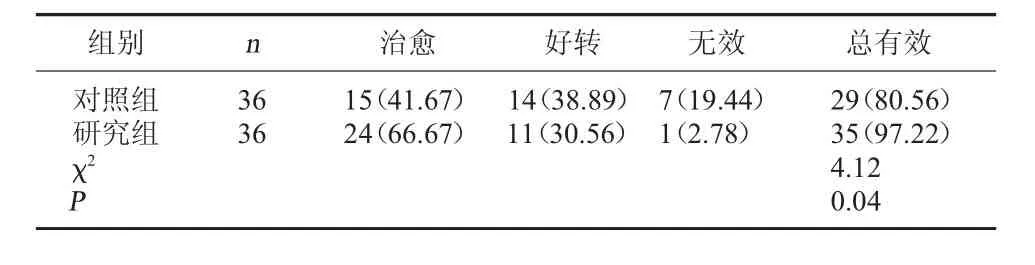

2.1 兩組臨床療效比較 研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

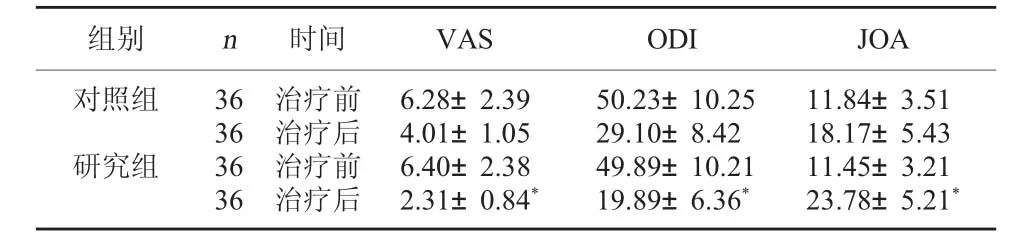

2.2 兩組VAS、ODI、JOA 評分比較 研究組治療后VAS、ODI 評分低于對照組,JOA 評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表2。

表2 兩組VAS、ODI、JOA 評分比較(分,±s)

表2 兩組VAS、ODI、JOA 評分比較(分,±s)

注:與對照組治療后比較,*P<0.05。

組別 n 時間 VAS ODI JOA對照組研究組36363636治療前治療后治療前治療后6.28±2.394.01±1.056.40±2.382.31±0.84*50.23±10.2529.10±8.4249.89±10.2119.89±6.36*11.84±3.5118.17±5.4311.45±3.2123.78±5.21*

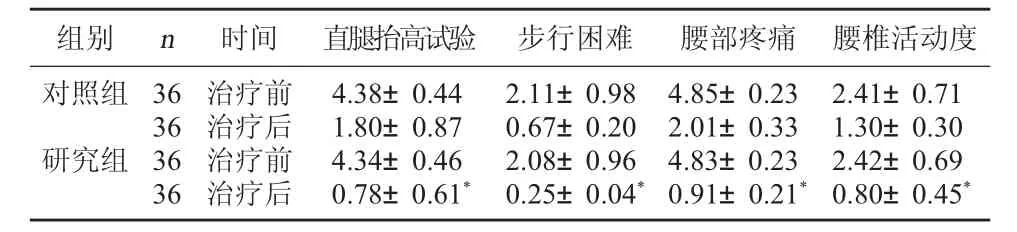

2.3 兩組臨床癥狀及體征積分比較 研究組治療后直腿抬高試驗、步行困難、腰部疼痛、腰椎活動度積分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組臨床癥狀及體征積分比較(分,±s)

表3 兩組臨床癥狀及體征積分比較(分,±s)

注:與對照組治療后比較,*P<0.05。

組別 n 時間 直腿抬高試驗 步行困難 腰部疼痛 腰椎活動度對照組研究組36363636治療前治療后治療前治療后4.38±0.441.80±0.874.34±0.460.78±0.61*2.11±0.980.67±0.202.08±0.960.25±0.04*4.85±0.232.01±0.334.83±0.230.91±0.21*2.41±0.711.30±0.302.42±0.690.80±0.45*

3 討論

腰椎間盤突出癥是我國骨科常見疾病,隨著人們生活習慣的改變,人口老齡化日益加劇,該病對人類健康的威脅程度不斷提升[4]。 腰椎間盤突出癥發病原因較為復雜,相關研究顯示主要與腰椎退行性病變,外界突然負重超額或長期刺激、自身免疫系統功能紊亂、坐姿不當、受寒受濕等有關,所以臨床上將發病機制分為化學性神經根炎、機械壓迫與自身免疫三類。 臨床上患者常表現為腰腿疼痛、行走困難等特征,從致病機制進行分析,患者出現疼痛等癥狀不僅是因為外界機械壓力,還與各項身體機能有關,包括體內循環功能、免疫系統功能等。 所以單純手術摘除突出的髓核解決不了全部問題, 術后患者常會出現不同程度的后遺癥。 采用經皮椎間孔鏡微創手術配合“椎間盤方”的治療方式,中西結合,優勢互補,手術切除腰椎間盤突出部位,直接減少對神經根的機械壓力,同時運用中藥調理,減輕局部炎癥刺激,改善患者體內循環,促進身體機能恢復,提高患者的免疫功能,防止疾病復發,減少后遺癥。

從中醫的角度出發, 腰椎間盤突出癥主要是由于腰部損傷(腰部為人體負荷最重的部位,極易發生勞損)、腰部受邪(腰部受寒,經絡受阻,氣機不暢,日久成淤)、肝腎虧損(肝腎同源,肝腎虧損筋骨失榮極易造成腰椎退化導致椎間盤突出)所致。腰椎間盤突出癥遷延難愈,乃因諸邪夾濕所致,濕邪停留腰府,流注關節,氣機不通,導致肢體痹痛。《傷寒論》云:“少陰病,二三日不已,至四五日,腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此為有水氣。 ”《金匱要略》云:“治濕不利小便,非其治也。 ”“椎間盤方”是我科的經驗方,立方之本為張仲景的“利小便法”。研究表明,“利小便法” 在臨床上治療急性腰椎間盤突出癥具有良好療效[5]。“椎間盤方”中重用薏苡仁、山藥,意在健脾利水、滲濕消腫;輔以杜仲、巴戟天、淫羊藿強腰補腎;桑枝、路路通、寬筋藤通經活絡;蜈蚣、土鱉蟲祛瘀止痛;威靈仙、獨活祛風濕、止痹痛;熟附子溫補腎陽;牡丹皮、地骨皮、兩面針、王不留行涼血活血,與熟附子寒涼并用。 全方配伍共奏利水消腫、通經活絡、祛瘀止痛、補腎強腰之功。

本研究結果顯示, 研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);研究組治療后VAS、ODI 評分低于對照組,JOA 評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);研究組治療后直腿抬高試驗、步行困難、腰部疼痛、腰椎活動度積分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 進一步證實了經皮椎間孔鏡微創手術與“椎間盤方”聯合,優勢互補,有助于提高療效,加快患者康復速度。 綜上所述,經皮椎間孔鏡微創手術配合“椎間盤方”治療腰椎間盤突出癥具有顯著效果,值得臨床推廣。