前交叉韌帶斷裂脛骨端保殘重建的早期臨床研究

張戰峰 車向東

(河南省直第三人民醫院骨科 鄭州450006)

前交叉韌帶主要是維持膝關節旋轉穩定以及膝關節前后穩定,一旦損傷斷裂后,會導致患者出現膝關節力學不穩的情況,還會造成膝關節本體感覺缺失,繼發半月板損傷及關節軟骨磨損,引起創傷性關節炎。 關節鏡下取自體肌腱重建前交叉韌帶是治療前交叉韌帶斷裂的標準手術,在近年來臨床研究中,對于前交叉韌帶殘端的本體感覺作用逐漸獲得重視[1]。 本研究篩選我院收治的74例臨床資料完善、隨訪完整的患者,分組采用保留前交叉韌帶殘端或不保殘的手術方式進行治療。 現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2016年10月~2018年2月前交叉韌帶斷裂關節鏡下重建患者的臨床資料,篩選資料完整的74例患者按照是否保留脛骨端殘端纖維分為保殘組38例和對照組36例。 保殘組男22例,女16例;年齡19~47歲,平均(26.8±4.6)歲;左側17例,右側21例;受傷到手術時間2~21周,平均(10.41±6.58)周;電動兩輪車交通事故20例,運動損傷11例,其他損傷7例。對照組男21例,女15例;左側20例,右16例;年齡18~49歲,平均(27.6±4.9) 歲; 受傷到手術時間2~22周, 平均(11.26±7.39)周;電動兩輪車交通事故17例,運動損傷13例,其他損傷6例。 兩組性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。 本研究經我院醫學倫理委員會審核通過。 納入標準:經MRI檢查及體格檢查,確診前交叉韌帶斷裂;患者要求實施自體腘繩肌腱修復;有完整的術前檢查資料,術后能配合半年以上的隨訪;未表現出復合傷現象;患者及家屬知曉本研究,并簽署知情同意書。 排除標準:手術后康復鍛煉未依據要求進行;有膝關節手術史,表現出下肢力線異常、嚴重軟骨損傷、多發關節松弛癥等現象;有后外側復合體損傷、內側副韌帶損傷或后交叉韌帶損傷的現象。

1.2 手術方法 手術均由同一組醫生進行。保殘組在患者麻醉成功后, 再次檢查抽屜實驗、Lachmann征、軸移實驗進行確認,于標準內外側關節鏡入路進鏡探查,了解是否呈現出半月板損傷、前交叉韌帶斷裂,評估前交叉韌帶殘端情況,實行保殘重建或常規重建,保殘組對大部分脛骨側殘端進行保留,原則保留殘端長度>0.5cm;在鵝足區行縱形切口,將腘繩肌腱分離顯露,利用取腱器分別取半腱肌、股薄肌,清理后編織作為備用; 合并半月板損傷如病程<3周、年齡<45歲,優先縫合半月板;安裝脛骨導向器,脛骨止點選擇在前交叉韌帶殘端略偏后、接近后外束的中心位置,注意保護殘端及滑膜,鉆取脛骨隧道;在屈膝90°位置,沿十點半或一點半方向定位針制備相應的股骨隧道;可以應用Endobutton 帶袢鋼板(美國施樂輝公司)進行股骨側懸吊固定,在伸膝20°位置,應用擠壓螺釘(美國施樂輝公司)固定韌帶的脛骨側。 對照組使用刨刀及離子刀將脛骨止點處殘端徹底清除, 脛骨止點選擇在脛骨止點足印區殘端中心位置, 其余手術操作過程均與保殘組一致。

1.3 術后康復 兩組患者康復方案一樣,佩戴膝關節鉸鏈支具6周,早期進行股四頭肌訓練,術后2周開始主動屈膝鍛煉,逐漸增加,術后4~5周達到屈曲90°,術后2~3月恢復日常活動,術后6月內避免對抗性體育運動。

1.4 觀察指標 對比兩組術前、術后3個月、術后6個月Lysholm 評分及國際膝關節文獻委員會膝關節評估表(IKDC 評分)以及雙膝關節被動活動察覺閾值。所有測量評估由同一位醫生進行,且不知患者分組情況。

1.5 統計學方法 數據通過統計學軟件SPSS21.0分析處理,計量資料采用(±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗, 組內比較采用配對t檢驗,以P<0.05說明差異有統計學意義。

2 結果

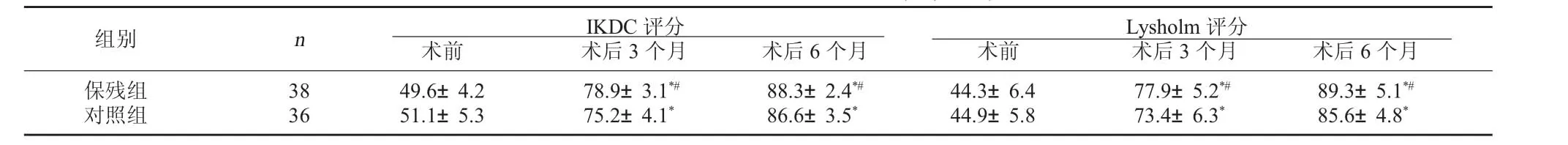

2.1 兩組患者膝關節運動功能評分比較 術前,兩組患者IKDC 評分、Lysholm 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。 術后3個月、6個月IKDC 評分、Lysholm 評分均較術前增高(P<0.01),且隨時間延長而逐漸升高,保殘組評分高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者膝關節運動功能評分比較(分,±s)

表1 兩組患者膝關節運動功能評分比較(分,±s)

注:與同組術前比較,*P<0.05;與對照組術后比較#P<0.05。

Lysholm 評分術前 術后3個月 術后6個月保殘組對照組組別 n IKDC 評分術前 術后3個月 術后6個月383649.6±4.251.1±5.378.9±3.1*#75.2±4.1*88.3±2.4*#86.6±3.5*44.3±6.444.9±5.877.9±5.2*#73.4±6.3*89.3±5.1*#85.6±4.8*

2.2 兩組患者膝關節本體感覺比較 術前,兩組患膝膝關節被動活動感覺閾值比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后3個月、6個月,兩組患膝膝關節被動活動感覺閾值均較術前降低,且保殘組低于對照組(P<0.05);術前、術后3個月、6個月,同組內患膝與健膝比較,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表2。

表2 兩組患者膝關節本體感覺比較(°,±s)

表2 兩組患者膝關節本體感覺比較(°,±s)

注:與同組術前比較,*P<0.05;與對照組術后比較,#P<0.05;與同組健側比較,△P<0.05。

組別 n 術前 術后3個月 術后6個月保殘組對照組3836健膝患膝健膝患膝1.31±0.112.91±0.37△1.31±0.122.87±0.56△1.31±0.121.56±0.27*#△1.30±0.131.98±0.26*△1.30±0.131.40±0.18*#△1.31±0.111.57±0.14*△

3 討論

前交叉韌帶是膝關節內重要結構,其主要的功能是限制脛骨過度前移,有效維持膝關節穩定,前交叉韌帶斷裂后不僅會引起膝關節不穩,而且會對患者膝關節本體感覺造成影響,本體感覺降低后會引起膝關節進一步不穩,患者呈現出關節運動不平衡以及步態異常的現象。 有研究發現,前交叉韌帶纖維股骨端和脛骨端以及附著在韌帶表面的滑膜中富含大量的機械感受器,如魯菲尼氏小體、高爾基小體和環層小體等,這些機械感受器的數目與膝關節本體感覺功能呈正相關[2]。 目前,前交叉韌帶斷裂重建手術時是否保留韌帶纖維殘端仍有部分爭議。 宋關陽[3]研究發現,殘端保留的前交叉韌帶重建不能改善移植物的長合速度,反而可能因殘端引起髁間窩撞擊。 傳統觀點認為,將韌帶殘端纖維去除,對于清晰術野有幫助,利于脛骨骨道準確定位、手術操作,可以有效減少獨眼癥以及關節纖維化發生。

隨著近年來對本體感覺研究的深入,有學者認為,將殘端進行保留可促進移植物早期血運的建立,能夠將移植物血管化有效加速,可以有效保留殘端纖維,一定程度上防止關節液滲入骨道,促進術后骨隧道以及肌腱移植物愈合,防止骨道擴大[4]。 馮馨元[5]等研究發現,前交叉韌帶重建后本體感覺恢復良好,可促進膝關節運動能力恢復,且能提升手術治療效果滿意度。

本研究結果顯示,術后3個月、6個月兩組患者IKDC 評分、Lysholm 評分均較術前升高, 且隨時間延長而逐漸增加, 保殘組評分高于對照組(P<0.05)。 分析可能與患者早期本體感覺恢復表現有關。 完成保殘重建后,于前交叉韌帶重建<6個月,膝關節本體感覺可以有效恢復, 并且在體位控制方面未表現出任何變化, 但是呈現出運動控制改變的現象,從而使膝關節運動功能獲得提升。本研究保殘組術中盡可能長的保留韌帶殘端, 術后3個月膝關節被動活動感覺閾值保殘組優于對照組, 對于良好本體感覺恢復有效獲得。而在術后6個月,對照組本體感覺同保殘組逐漸接近。表明在術后早期,保殘組本體感覺恢復明顯優于對照組。 術后保殘組膝關節運動評分具有顯著優勢, 本體感覺的恢復可使患者主觀感覺滿意度提升, 且能使患者康復鍛煉康復效果以及依從性顯著提升。綜上所述,關節鏡下自體肌腱重建前交叉韌帶有利于恢復膝關節運動功能恢復, 保留脛骨端殘端纖維對膝關節早期本體感覺恢復有利。