社會組織年度檢查制度存在的問題和改革路徑研究

王曄

[摘 要]年檢是政府部門對社會組織進行日常監管的一項重要手段,但其法律性質存在爭議,實踐層而存在部門協同難、出具結論難、制度銜接不暢等問題,難以滿足新時代社會組織管理的需要。從當前政策形勢和地方實踐狀況研判,有必要推動年檢向年報制度轉變,取消原本性質模糊的檢查行為,代之以統一規范的社會組織信息披露義務。設計年報制度,需要遵循公開、集中、分類、便利等原則,以管理部門和社會公眾需要掌握的必要信息為主,科學規范年報具體內容,并加強和其他相關制度的銜接。

[關鍵詞]社會組織 年檢 年報制度

[中圖分類號]D632.9

[文獻標識碼]A [文章編號]10019596(2020)050005-09

截至2019年底,全國各級民政部門登記的社會組織超過86.6萬家,對于管理部門而言,如何實施有效監管成為一項重要課題。長期以來,政府對社會組織實施事中、事后監管的一項主要措施,就是依據國務院有關行政法規實施年度檢查(以下簡稱“年檢”),但隨著制度改革的不斷深化和管理要求的不斷提升,延續數十年的年檢制度陷入瓶頸,難以適應社會組織改革發展需要。2016年,中央文件提出“探索建立社會組織年度報告制度”,但取消年檢、實施年報有賴于管理觀念的轉變及配套制度、信息技術的支撐。本文結合管理實務,對社會組織年檢制度存在問題進行分析;結合當前政策形勢和地方實踐研判年檢制度改革趨勢;通過制度比較,探討年報制度的價值,并嘗試提出年報制度的總體設計思路。

一、社會組織年檢制度的法律性質及存在的問題

(一)年檢制度的內涵及法律性質

對社會團體、基金會、民辦非企業單位等社會組織實施年檢是《社會團體登記管理條例》《民辦非企業單位登記管理暫行條例》《基金會管理條例》(以下簡稱“三大條例”)規定的管理制度。自三大條例頒布實施以來,年檢成為政府部門對社會組織進行日常監管的一項重要手段,社會組織每年須在規定時間內填報《年度工作報告書》,連同財務報告送交業務主管單位、登記管理機關接受檢查,最后由登記管理機關出具“合格”“基本合格”“不合格”等檢查結論。登記管理機關在年檢過程中如發現社會組織存在違法違規行為,可視情節采取責令整改、約談等措施或依法實施相應的行政處罰。年檢結果的運用主要包括兩個方面:一是與政府扶持政策掛鉤,如社會組織申請捐贈稅前扣除資格、慈善組織屬性或公開募捐資格,相應年度的年檢合格是必要條件之一,社會組織參與政府購買服務招標,年檢合格通常是資格要件或加分項;二是社會組織在對外開展活動、簽訂合同、申領票據、辦理銀行賬戶、刊物或新媒體運營相關事務時,有關單位或個人會根據年檢結論判斷能否與其合作或為其辦理相關手續。總的來說,實施年檢是政府部門的管理職責,參加年檢是社會組織的義務;年檢結論是管理部門對社會組織上年度遵紀守法情況的評價,也是社會公眾判斷社會組織規范運作狀態的主要依據,一定程度影響社會組織的切身利益。

年檢是行政管理領域一種常見的行為,但其法律性質一直存在爭議,主要體現在以下兩個方面:一方面,對年檢屬于行政法律行為還是行政事實行為存在爭議[1],爭議焦點在于是否產生一定的法律效果。從現行規定看,二類社會組織年檢后果并不一致,基金會、民辦非企業單位由于專項年檢辦法的支撐,年檢結論和法律后果存在更緊密的因果聯系,年檢基本合格、不合格的,需要承擔整改責任,登記管理機關還可以直接將不合格、不接受年檢作為實施行政處罰的事實依據,但這屬于直接效果還是間接效果仍有待商榷。社會團體年檢則沒有相關規定,是否參檢、年檢是否合格并不直接產生法律后果。同樣的行政行為,卻不能產生同樣的法律后果,這本身就是一種邏輯缺陷,容易導致后續管理和救濟路徑的混亂。另一方面對出具年檢結論這一行為的定性存在爭議,理論界存在“二次行政許可說”“行政確認說”“復合型具體行政行為說”等多種觀點[2]。國務院法制辦、民政部民間組織管理局在1999年編印的有關行政法規《釋義》中解釋,年檢是指業務主管單位與登記管理機關按照法定的內容和程序,對已登記的社會團體、民辦非企業單位開展業務活動情況和執行法律、法規、政策的情況進行監督檢查,以確認其是否具有繼續開展活動的資格的行政執法行為。這一解釋下的年檢行為具有二次行政許可或行政確認的外在特征,但并沒有法律法規的支撐。從實際情況看,登記管理機關出具年檢結論只是對檢查結果的總結,而不是對某個組織合法身份或活動資格的批準或確認,年檢不合格并不代表該組織自動喪失合法身份或資格。總的來說,年檢行為法律性質之所以存在爭議,一是由于我國行政法理論對行政行為的界定、分類尚未達成共識,二是由于社會組織年檢規則設定的不統一和政策解釋的模糊。

(二)年檢制度在實踐層面存在的問題

在較長的一段時間內,年檢作為一項由行政法規明確規定的剛性檢查手段。對于行政機關了解、掌握社會組織活動情況,監督規范社會組織行為起到了積極作用,也在一定程度上促進了社會組織與政府相關部門的溝通交流。但隨著管理理念的轉變和制度改革的推進,年檢在實踐層面存在的問題也逐步顯現,主要體現為以下六個方面。

1.形式審查方式難以發現實質問題。年檢審查形式主要是書面審、形式審。社會組織提交的年度工作報告大多是對上年度工作和基本信息的簡要回顧,收集數據的功能大于監督檢查的功能,管理部門不易從中直接發現違法、違規行為。財務審計報告主要由會計師事務所依據《民間非營利組織會計制度》出具,報表內容比較簡單,難以體現深層的財務管理問題,即便存在保留意見也難以直接定性。有些審計結論注明存在財務管理方面的問題,但從登記管理法規著手難以找到直接處理依據[3]。

2.業務主管單位初審作用不明顯。年檢主要是社會組織接受業務主管單位和登記管理機關的檢查。從任務分工看,業務主管單位應當側重于全方位審查,審查內容應包括思想政治建設,內部治理,是否遵守法律法規和章程開展活動等各個方面;登記管理機關審查的側重點一是基于業務主管單位初審結果,二是重點檢查有無違反登記管理法規的情況。但由于年檢結論由登記管理機關出具,實踐中業務主管單位在初審階段能夠履行全面監督職能的并不普遍。對于獨立運作的社會組織,業務主管單位難以深入了解并把控其運作狀態,管理流于放任;對于存在掛靠、依附、領導干部兼職關系的社會組織,業務主管單位與其利益相關,不太可能站在中立立場指出問題。業務主管單位的缺位導致年檢初審大部分是走過場,檢查責仟主要落在登記管理機關。

3.檢查重心不明確。為避免出具錯誤結論從而承擔連帶責任,登記管理機關的檢查傾向于“有罪推定”,年檢的核心目的就是為了找出隱藏在書面報告背后的問題,這就需要大量數據信息的支撐。現行年檢制度只有登記類型的區分,沒有規模的細分,社會組織無論規模大小,都需要填報同樣的材料,遵循同樣的審查程序。對大多數基層、小型組織而言,年檢數據繁多,財務審計成本較高,受人員力量和專業水平的制約,年檢材料總體質量不高,很多數據相互矛盾甚至出現明顯錯漏。登記管理機關每年需投入大量時間精力用于審查數據準確性,糾正很多并不屬于違規行為的填報錯誤。隨著近年來新制度、新要求的增多,年檢內容也越來越多,有限的監督資源被過度細致的事務性檢查工作沖散,管理重心不明確、不集中,年檢效率不高,既影響了基層小型社會組織對政府行政效能的滿意度,也難以對重點領域社會組織實現有效監管。

4.出具年檢結論的法律依據不充分。雖然三大條例都明確要求實施年檢,但配套制度并不完善。民政部曾于1996年制定《社會團體年度檢查暫行辦法》,但上位法依據是已廢止的1989年國務院《社會團體登記管理條例》,現已無法作為剛性依據適用。實踐中,為社會團體出具年檢結論是登記管理機關的難題,比如存在內部治理混亂,不能按時換屆,超地域開展活動,不使用規范名稱,凈資產低于注冊資金等情況的,直接給予“不合格”

的依據不足,“不合格”“基本合格”的區分也完全依賴于主觀經驗判斷,這種自由裁量的不確定性造成管理行為的任意性,不符合公平原則。民辦非企業單位和基金會有專項年度檢查辦法的支持,出具結論相對更加規范,但仍有一些新情況、新問題的定性得不到制度支持。

5.年檢結論和日常管理、行政處罰銜接不暢。依據現行規定,登記管理機關出具年檢結論后,沒有撤回、變更的制度路徑,特別是為社會組織法人登記證書加蓋印戳后,就成為一錘定音的歷史印記,但年檢只是日常管理的手段之一,年檢結論只能體現年檢時段內的檢查意見,如出具“合格”結論后,發現社會組織提交的情況不真實,或因投訴、舉報發現其存在違法違規行為,已出具的結論就陷入了尷尬境地。實踐中,不乏社會組織,特別是基金會,存在在年檢期間補足注冊資金,年檢結束后抽逃的情況。年檢和行政處罰的關系也不夠清晰,《社會團體登記管理條例》沒有規定年檢“基本合格”或“不合格”的是否應當實施行政處罰,實踐中認定為“不合格”的情形和條例中列舉的處罰情形又不能完全對應。為解決這一問題,登記管理機關常常需要繞一個“彎子”方能實施處罰,如社會團體不能按期換屆,登記管理機關出具年檢“不合格”或“基本合格”的結論,同時出具要

求按期換屆的整改通知,如果社會團體不能按要求整改,再視為“拒不接受或不按照規定接受監督榆查”情形實施行政處罰。

6.年檢過程不夠公開透明。年檢主要在業務主管單位和登記管理機關內部進行,過程比較封閉,這至少造成三方面問題:一是缺少相關職能部門參與監督的空間,如稅務問題、違法出版刊物問題等無法在年檢報告中呈現,相關職能部門監管情況和年檢結論難以掛鉤;二是由于年檢自由裁量幅度大,檢查結論存在變通的可能,這就容易成為一些部門或個人權力尋租的通道,存在腐敗的風險;三是社會公眾只能看到年檢結論,卻看不到背后的判斷依據和判斷過程,難以通過年檢結論直接判斷該社會組織是否具有公信力。社會組織每年年檢“合格”不一定代表該組織自治水平高,可能只是因為資金少、活動少、“出錯”機會少,單一維度的結論無法呈現社會組織綜合實力。

由于上述原因,年檢制度引發各方詬病:登記管理機關認為年檢行為性質模糊,社會組織不參檢成本低,登記管理機關督促參檢及后續執法的成本過高,每年投入大量時間精力卻達不到預期的管理效果,還可能承擔無限連帶

責任;業務主管單位、相關職能部門認為年檢是登記管理機關的事務,本部門缺少參與空間;社會組織認為年檢內容過多、程序繁瑣,年檢結論遲遲難出,影響了正常活動,一些管理部門給出“基本合格”“不合格”結論沒有

法律依據;社會公眾認為年檢信息披露不夠透明,通過年檢結論難以了解社會組織的真實運作狀態。總的來說,傳統年檢制度的弊端日益凸顯,難以滿足社會組織管理的需要。

二、社會組織年檢制度改革趨勢研判

(一)政策改革趨勢

2016年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于改革社會組織管理制度促進社會組織健康有序發展的意見》提出“探索建立社會組織年度報告制度”,為年檢制度改革打開了突破口。同年頒布實施的《慈善法》針對慈善組織提出相關制度性要求,比如第十三條規定,慈善組織應當每年向其登記的民政部門報送年度工作報告和財務會計報告;第七十二條規定,慈善組織應當每年向社會公開其年度工作報告和財務會計報告;第九十九條第一款第(六)項規定,未依法報送年度工作報告、財務會計報告的,民政部門可以實施相應的行政處罰,上述條款共同構成慈善組織年報制度的基礎。由于三類社會組織都可能被認定為慈善組織,因此在制度層面,目前呈現出年檢、年報并行的現象:已經認定為慈善組織的實行年報,未認定的仍然實行年檢。2017年,民政部出臺《社會組織抽查暫行辦法》,設定了每年按比例抽查的行政檢查要求;2018年的《社會組織信用信息管理辦法》,將年報信息(社會組織依法履行年度工作報告義務并向社會公開的信息)納入基礎信息的范圍,對于未按照規定時限和要求報送年度工作報告的,

規定由登記管理機關將其列入活動異常名錄。這兩部規章都為年報制度的建立留出了較好的銜接卡口。

從制度改革趨勢看,社會組織年檢制度正在逐步向年報制度轉變,宏觀政策持鼓勵態度,新出臺的管理制度均為年報預留了空間,但目前適用范圍僅限于慈善組織,全面實施還有待法律法規的明確規定。

(二)地方實踐情況

近年來,一些省份借鑒商事制度改革的經驗,結合社會組織管理實踐情況,圍繞年檢制度改革開展了多輪實踐探索。如海南、黑龍江等地早在2014年就探索取消年檢制度[4],但只是取消了出結論的環節,缺乏配套制度和技術支撐。2019年以來,一些地區開始新一輪創新探索。福建省于2019年起在省級試行年檢改年報,內容包括年度工作安排、年度財務報告、黨建工作報告三方面,登記管理機關不再出具年檢結論,年度報告自動在官方渠道公

布,接受社會公眾監督,登記管理機關根據需要可將社會組織年報信息向財政、公安、審計、稅務等部門和行業管理部門推送。廣東省民政廳于2019年印發的《關于社會組織年度工作報告的實施辦法(試行)》規定,年報實行網上填報、公開和存檔,社會組織發現或受登記管理機關委托的第三方機構指出其填報公開的年度工作報告信息不規范、不完整的,有一次機會撤回更正。為保證年報制度改革效果,該辦法規定了相應的配套措施,如在協同管理方面,規定登記管理機關應當形成年度工作分析報告并報送業務主管單位,通過政府公共信用信息管理系統向有關部門提供社會組織信用信息,實現部門信息共享;在年報服務方面,規定登記管理機關可以委托第三方機構為社會組織提供填報咨詢和指導服務,第三方機構對社會組織年度工作報告出具監測評價報告,并報送登記管理機關,登記管理機關對監測評價報告內容進行甄別和核對。和早期改革相比,2019年以來的實踐探索,形成了更加成熟的年報制度體系,為該制度的全面推行和建立完善提供了較好的地方經驗。

三、年檢、年報的區別及制度改革的價值

我國相關法律法規尚未就社會組織年報制度作出名詞解釋。結合國務院《注冊資本登記制度改革方案》《企業信息公示暫行條例》有關表述和社會組織登記管理實際,筆者認為社會組織年報制度可以概括為“社會組織依

法每年在規定期限內,通過指定的信息公示系統向登記管理機關報送上年度工作報告和財務報告,并向社會公示,任何單位和個人均可查詢的制度”,其內涵主要包括幾個層面:一是報送的時間、期限應當由管理部門明確規定;

二是報送方式主要是依托互聯網和信息系統進行;三是報告內容主要是上年度工作報告和財務報告,具體內容需要專項制度予以明確;四是年報信息應當依法向社會公示,接受全社會監督。

(一)年檢、年報的區別

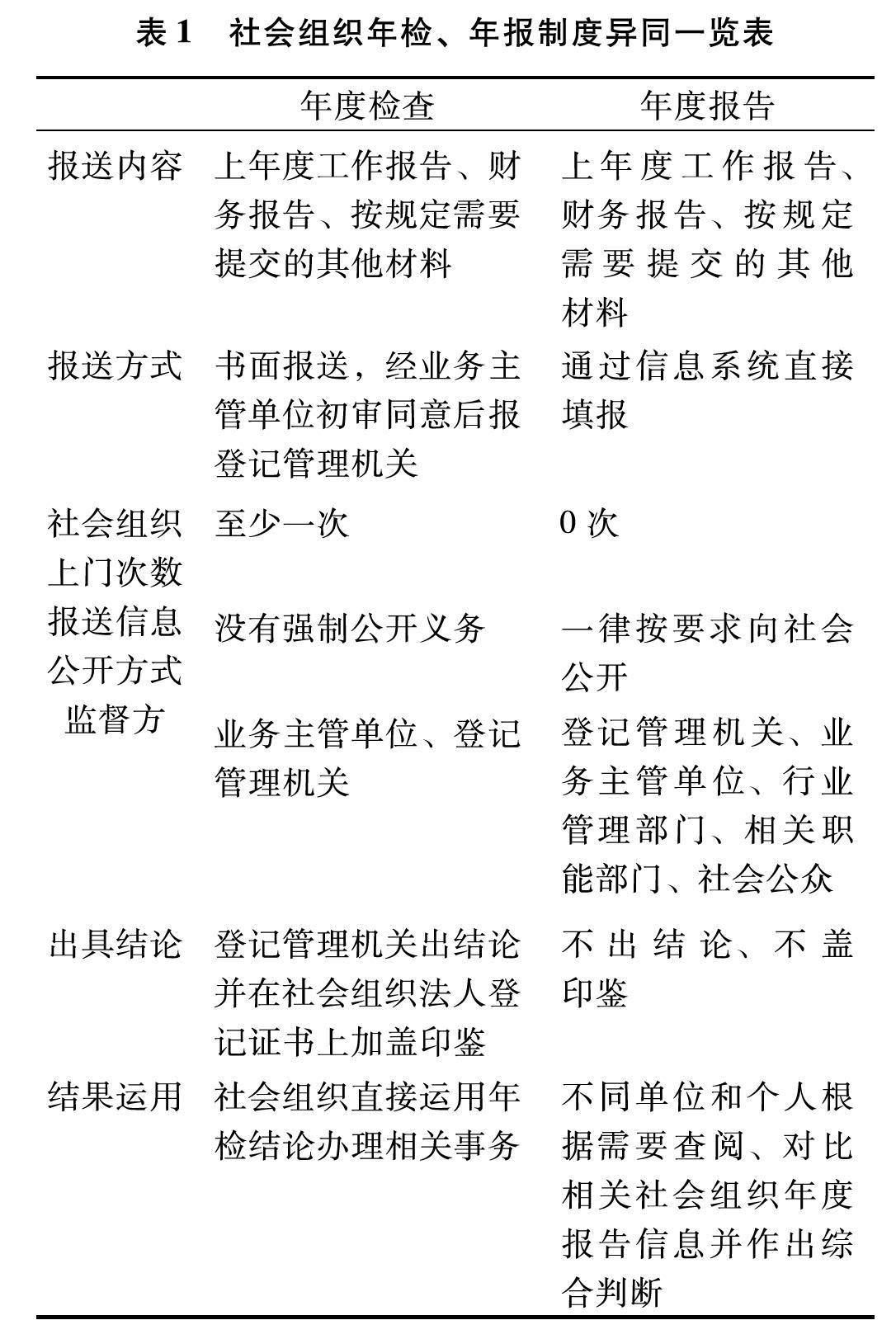

年檢、年報在報送內容上沒有本質不同,均包括上年度工作報告、上年度財務報告和按規定需要提交的其他材料,兩者主要區別在于以下三個方面。

1.報送方式不同。年檢主要是書面報送,即先經業務主管單位初審并蓋章,再報登記管

理機關。雖然已有不少地區實行網上年檢,但由于部門間的聯審信息系統難以建立,實際仍需社會組織將紙質版報業務主管單位審查,再將業務主管單位初審意見上傳信息系統;而年報僅需要在線填報材料,省略了多部門蓋章環

節,有效減少了社會組織上門辦事的次數。

2.判斷方式不同。年檢制度下,登記管理機關必須出具年檢結論并在社會組織年檢報告書和法人登記證書上加蓋印鑒,社會組織直接運用結論辦理相關事務;而年報制度與其最直觀的區別就是不出結論、不蓋印鑒,不同單位和個人可以根據各自需要查閱、對比相關信息并作出綜合判斷。

3.接受監督方式不同。年檢制度下,社會組織的年度工作情況、財務情況一般無需對外公布(基金會除外),只接受業務主管單位、登記管理機關的審查;而年報信息則必須向社會全面公布,各相關職能部門、行業管理部門、新聞媒體、社會公眾以及社會組織內部成員均可根據各自需要,有針對性地參與監督。

從表1可以看出,年報的報送方式更加簡單,監督半徑大大擴展,結果運用更加科學,但基礎要求遠遠高于年檢:一是信息化要求高,年報必須通過統一的信息系統填報和發布信息,這就要求管理部門必須投入較高的信息

化建設成本,建立與制度要求相適應的信息平臺;二是部門協同要求高,要建立各部門管理信息提取、共享機制,還要建立必要的管理和執法機制,避免出現問題后互相推諉;三是制度配套要求高,由于年檢推行多年,不少服務

管理政策制度都和年檢結論掛鉤,取消年檢后,相應的管理制度也需要同步調整,否則會出現社會組織辦事難的情況。

(二)年報制度的價值分析

年檢、年報不是同類的行政行為,也不是某項制度的簡單更新或形式層面的轉化,其本質是取消原本性質不清的行政行為,代之以統一規范的社會組織信息披露義務,在此基礎上實施更加精準的監督檢查,這是一種新的制度設計。從設計理念看,年報制度更加符合社會組織管理制度改革的需要,主要體現為以下幾方面。

1.有利于強化主體責任。社會組織由被動接受管理部門監督轉變為主動向社會公眾披露信息,其透明度、公信力、接受監督和依法運行的能力均通過信息披露這一方式平等展示,公開接受政府部門、內外部各方面人員和社會公眾的監督、審視和比較,這能夠切實增強社會組織的責任主體意識,倒逼社會組織重視年度報告的及時性、真實性、準確性,對不規范行為、不真實信息承擔責任。如果配套出臺信用激勵政策,還有助于形成比自律、比誠信的正向競爭態勢。

2.有利于健全監督體系。傳統的監管體系下,大量社會組織主要接受少數政府部門的管理,其他社會主體難以直接參與監督;而年報能夠打破既有的一元管理模式,以相對公平、高效的方式形成政府監管、社會組織自律、社會監督共同參與的監督體系。在政府監管層面,有利于建立登記管理機關、業務主管單位、行業管理部門、相關職能部門各司其職的管理格局。這種由“章程自律、法人自治、信息披露、社會監督、部門協同、獎懲激勵”組成的多維度體系,能夠避免政府“單極行動”和“人盯人戰術”的缺陷[5],解決行政管理“缺位”“越位”甚至失靈的問題,促進行政行為的廉潔、高效。多元主體共同實施監督,共同參與管理和服務,有利于推進政府職能轉變和社會協同治理,提高事中、事后監管的透明度。

3.有利于理清管理思路。年報無需作出結論,管理部門可以從“怕背鍋”“沒依據”的桎梏掙脫出來,轉為更加積極的正向管理思路,集中精力解決重點問題。對于一般社會組織按比例進行抽查;對于重點領域社會組織或重點問題,實施專項檢查;對于未能按要求履行年報義務的社會組織,與信用管理制度設計相銜接,列入活動異常名錄或嚴重違法失信名單;對于從年報信息和日常管理中發現的違法違規情形,有針對性地實施行政處罰,這樣的管理思路更加清晰,還可以有效避免管理部門承擔不必要的應訴風險。

四、社會組織年報制度設計思路

(一)基本原則

1.公開原則。一方面,社會組織年報信息應當公開發布,接受社會監督,最大程度減少信息不透明;另一方面,各相關部門的監督結果(比如抽查、處罰)以及社會投訴舉報的處理痕跡應當在同一平臺公開,形成內容完整的監督體系。

2.集中原則。年報的法定公示渠道應當具有唯一性,比如通過登記管理機關建立的信息系統進行集中公示。各級各類社會組織的報送時間、查詢渠道等也應當統一,避免多個系統相互割裂,形成信息孤島[6]。

3.分類原則。不同類型社會組織的年報要求一致,但具體內容應當科學區分,不宜“一刀切”。一是要區分社會團體、民辦非企業單位、基金會的報告內容,設計更具針對性的填報表單;二是要區分慈善組織、非慈善組織的報告內容,慈善組織年報要與《慈善法》各項要求相銜接;三是要區分不同規模社會組織的報送內容,比如對于小型社會組織可以簡化財務報告的要求,對于大型社會組織,則需要報送更加詳細的財務報告。

4.便利原則。一是年報內容應當盡量簡潔,以報送管理部門和社會公眾共同關注的重要信息為主,非重點信息可以選填、選報;二是程序設計應當以簡便辦事為導向,避免出現社會組織多次上門、重復勞動的情況;三是社會公眾查詢年報信息應當簡易便捷,促進信息披露發揮最大效能;四是管理流程應當盡量清晰,和后續抽查、執法、信用信息管理制度的銜接要流暢,避免管理邏輯混亂。

(二)年報內容

年報內容應當以管理部門和社會公眾所需要掌握的必要信息為主,一般包括年度工作報告和財務審計報告。

年度工作報告是指社會組織上年度開展各項工作的整體情況,主要包含以下內容:一是基本信息;二是內部建設情況,如上年度登記備案事項變更情況,會議及換屆情況,內部制度建設,機構設置,黨組織建設情況,專職工

作人員情況等;三是財務情況,如資產負債,年度收支,接受捐贈,提供資助,開展募捐情況等;四是業務活動情況,如上年度工作總結和本年度工作計劃,上年度舉辦重大活動,參與國際交流合作,開展評比達標表彰,實施公

益項目,承接政府購買服務情況等;五是接受監督管理情況,如近三年年檢,等級評估,受到行政處罰等情況。根據不同類型社會組織的實際情況,具體項目應當視具體情況予以調整。對于社區社會組織,可以簡化報送內容,只需填報基本信息和年度工作情況。

財務報告是指社會組織按照《民間非營利組織會計制度》等規定制作的上年度財務會計報表。由于不同領域、不同層級社會組織的資產規模差距較大,有必要予以區別對待。比如對于社區社會組織及上年末凈資產、年收入不足10萬元的社會組織,無需報送專門的財務報告(在工作報告的財務情況中披露必要數據即可);對于大規模的社會組織(如上年末凈資產或上年度收入達500萬元以上)以及具有公開募捐資格的慈善組織,要求提交會計師事務所出具的審計報告;對于其他社會組織,提交的財務報告無需審計[7]。

在設計年報內容時,還要考慮以下幾方面問題:一是明確法定代表人對年報信息的真實性、完整性負責,建立承諾制度;二是在必須披露事項的基礎上,可以設置選擇性披露事項,比如主要負責人以外相關成員的聯系方式、公益項目明細、會議具體程序、特殊事項說明等,以滿足不同監督主體的需求和社會組織的自我提升要求;三是注意國家秘密、商業秘密、個人隱私的豁免原則;四是對于已提交的信息設置規范的修改途徑,限定修改時限和

修改次數,修改的內容應當留痕并披露修改原因,以保證年報內容的準確性;五是對于系統能夠提取的管理類信息設置關聯顯示功能,最大程度減輕社會組織填報工作量。

(三)制度銜接

年報制度必須與其他服務管理制度相銜接,才能發揮最大監管效能。根據當前管理實際,至少要和以下制度建立接口。

1.與信息公開制度對接。配套出臺社會組織信息公開辦法,將年報作為社會組織信息公開義務的一項內容予以明確,和信息公開其他相關要求統籌安排,彼此呼應。

2.與信用管理制度對接。結合信用信息公示系統建立一體化的展示和查詢窗口,并與紅黑名單、活動異常名錄、嚴重違法失信名單等要求相關聯。取消年檢后,管理部門不再出具結論,但可以建立第三方信用評價機制,有關數據可以從年報中提取并進行科學評價[8]。

3.與抽查檢查制度對接。年報制度實施后,管理部門應當全面實施抽查制度,以一定比例的隨機抽查取代原有的普查,也可以根據實際需要開展專項檢查。抽查檢查可以通過政府購買服務方式,委托第三方機構對年報重點內容進行核實,對財務情況實施專項審計。

4.與投訴、舉報制度對接。依托統一公示平臺建立便捷的投訴、舉報和反饋渠道,暢通新聞媒體、社會公眾共同參與監督的路徑,最大化發揮年報制度的多元主體監督效能。

5.與行政處罰制度對接。法律法規在設定法律責任時應當將未履行年報義務明確列為事實依據,針對社會組織在年報中可能存在的弄虛作假、隱瞞實情的行為,應當明確責任追

究機制,督促社會組織強化誠信自律。

6.與購買服務、稅收優惠、資格認定、評優評先等政策制度對接。對于以年檢合格為前提條件的相關規定要作出相應調整,優化管理服務舉措。

7.與其他部門的管理平臺對接。年報內容應當有針對性地推送給業務主管單位、行業管理部門,方便各職能部門分門別類進行查詢。其他部門的管理信息也應當通過系統推送、定期交換等方式通過信用公示平臺集中統一發布。

參考文獻

[1]滕宇.行政檢查行為可訴性研究[J].理論界,2008(z1):54-55.

[2]上海市行政法制研究所年檢課題組.與行政許可相關的年檢制度研究[J].上海政法學院學報,2006,21

(3):103-110.

[3]王先明.從財務的角度淺談社會組織年檢[J].社團管理研究,2011(10):51-53.

[4]馬紅軍.關于探索建立社會組織年報制度的思考[J].中國社會組織,2017(4):40-41.

[5]馬慶鈺,井峰巖.論社會組織多維性規范管理體系的構建[J].國家行政學院學報,2014(3):92-96.

[6]趙淵,陳茜.法經濟學視角下企業年報公示制度評析[J].學術探索,2014(11):34-39.

[7]張遠鳳,張慧峰.分類監管視角下社會組織年檢制度優化研究——基于M省本級登記社會組織年檢報告(2011—2014)的分析[J].中國行政管理,2018(10):51-56.

[8]張冉.中國社會組織黑名單制度研究:價值分析、現實困境與建構路徑[J].情報雜志,2017,36(1):66-71.

[WT4HZ]Research on the Problems and Reform Path of the

Annual Inspection System of Social Organizations

Wang Ye

(Civil Affairs Bureau of Jiangsu Province, Nanjing, Jiangsu 210003,China)

[Abstract]Annual inspection is an important mean of daily supervision of social organizations by government departments. However, there are disputes on the legal nature, difficulties in cooperation between departments, in drawing conclusions, in linking up systems, etc., which are difficult to meet the needs of social organization management. Judging from the current policy situation and local practice, it is necessary to promote the transformation of the annual inspection system to the annual report system, abolish the inspection behavior with vague legal nature and replace it with the unified and standardized obligation of information disclosure of social organizations. To design the annual report system, we need to follow the principles of openness, concentration, classification and convenience, focus on the necessary information that the management department and the public need to master, scientifically regulate the specific contents of the annual report, and strengthen the connection with other relevant systems.

[Key words]social organizations; annual inspection; annual report