三七片、針灸聯合手法推拿對神經根型頸椎病患者運動功能及疼痛癥狀的影響

袁衛榮,石欣,劉丹

宜春市中醫院兒科,江西 宜春 336000

神經根型頸椎病(cervical spondylotic radiculopathy,CSR)是脊柱外科常見疾病,主要因椎間孔狹窄或椎間盤側方突出壓至神經根,造成肩頸與患側上肢持續放射性疼痛麻木[1]。發病時,患者肩頸疼痛明顯、上肢麻木,嚴重者可造成運動功能障礙,影響患者的生活質量。目前,西醫治療該疾病無特效藥,且長期應用的不良反應較多[2]。祖國傳統中醫認為,活血化瘀的方劑及理療手段可幫助頸椎病患者的病情減輕,且安全可靠。基于此,本研究采用針灸聯合手法推拿治療探討其對神經根型頸椎病患者運動功能及疼痛癥狀的影響。現總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2017年12月—2019年12月期間于本院就診的98例咳嗽變異性哮喘患者,按照年齡、性別組間具有可比性原則,將其分為對照組與觀察組,各組49例。其中對照組男29例,女20例;年齡為36~78歲,平均(56.29±10.83)歲;病程為3個月~5年,平均病程(1.67±0.54)年;病變節段:C4~519例,C5~621例,C6~79例。觀察組男28例,女21例;年齡為38~80歲,平均(56.14±10.63)歲;病程為4個月~5年,平均病程(1.91±0.49)年;病變節段:C4~517例,C5~620例,C6~712例。兩組基礎資料對比無明顯差異(P>0.05),可進行對比。本院研究已獲院內醫學倫理委員會批準。

1.2 入選標準①納入標準:中醫符合《中藥新藥臨床研究指導原則》[3]中風寒濕痹型,主癥:頸部疼痛劇烈,且牽連至肩部,上臂麻木疼痛,頸部僵硬。次癥:活動受限,喜溫惡寒,冷痛沉重。舌脈:舌淡紅,舌苔薄白,脈弦緊。西醫符合《頸椎病的分型與診斷》[4]中相關診斷標準:頸椎及上肢出現放射性疼痛感,肌肉萎縮,受壓神經根的皮膚感覺有所下降,頸活動僵硬,且通過X線檢查,其頸椎鉤椎關節出現增生及椎間隙變狹窄。CT、MRI檢查確診為CSR;均知曉本研究并同意參與。②排除標準:既往有頸椎手術史者;骨質疏松癥者;因其他疾病引發的肩頸疼痛者;精神異常者。

1.3 方法兩組均采用中醫藥物治療,口服三七片(北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠,國藥準字Z11020297,規格:0.6g);2~6片/次,3次/d。

1.3.1 對照組 采用針灸療法,針灸穴位選取頸椎病變雙側夾脊穴、頸百勞穴。并根據不同癥狀配穴,有放射性痛另加曲池穴、肩偶穴;有肩背疼痛另加天宗穴、肩井穴;手指麻木另加列缺穴、合谷穴、中諸穴、后溪穴。使用自購于蘇州醫療用品廠的華佗牌28號1.5寸針灸針進行針刺,針刺深度10寸,進針后行提插或捻轉手法,頸部穴位,針感向肩后背方向下傳,肩部穴位針感方向肘部下傳,均留針25min。

1.3.2 觀察組 在對照組基礎上加用手法推拿,取患者坐位,先由斜方肌向背闊肌、骶棘肌方向用滾法使患者頸、肩部肌肉得到放松,約3min。再用拇指與食指、中指拿捏頸項兩旁的軟組織,約10遍(由上而下)。再用拇指按揉風池穴1min、太陽穴、風府穴、百會穴、曲池穴、天宗穴、合谷穴3min,彈撥極泉穴、缺盆穴、小海穴,操作者將兩前臂放于患者兩肩部并向下用力,拇指按住風池穴上緣,手掌拖住下頜,雙手向上用力,手與前臂同時向相反方向用力牽開頸,持續20s后左右旋轉和前屈后伸頭頸部,反復5次,力度由小到大過渡。完成上述操作后,操作者托起下頜,使下頜內收,頸略前屈,然后雙手向上提拉,緩慢左右旋轉頭部,活動頸椎小關節,約5~10次。最后將下頜向一側用力斜扳,聽到清脆響聲即可。最后用2min拍打肩背部與上肢,往返揉搓肌肉4次,斜抖上肢20次。兩組患者均持續治療3個月。

1.4 觀察指標①頸椎Cobb角(Cobb angle,CA):借助四線法測定C2下終板C7下終板的夾角度數;NDI指數:借助頸部功能障礙量表(neck dysfunction scale,NDI)評估兩組患者術前、術后3個月的頸部功能障礙指數,量表包含10個項目,每項計5分,0分為無障礙,50分為完全癱瘓,分值與障礙程度呈正相關。②疼痛感:根據視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS)對兩組患者術前、術后3個月的頸部、上肢疼痛程度進行評分,總分為10分,分數越低則患者疼痛程度改善越明顯;無痛計0分,輕度疼痛計1~3分,中度疼痛計4~6分,重度疼痛計7~10分。③癥狀積分:治療30d后,參照《中藥新藥臨床指導原則》制定證候積分,從頸部疼痛劇烈、上臂麻木疼痛、頸部僵硬、活動受限、喜溫惡寒、冷痛沉重6個維度進行評定,每個維度滿分5分,總分30分,評分越高提示臨床癥狀越嚴重。

1.5 統計學方法采用SPSS 18.0軟件進行數據處理,計量資料以()表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

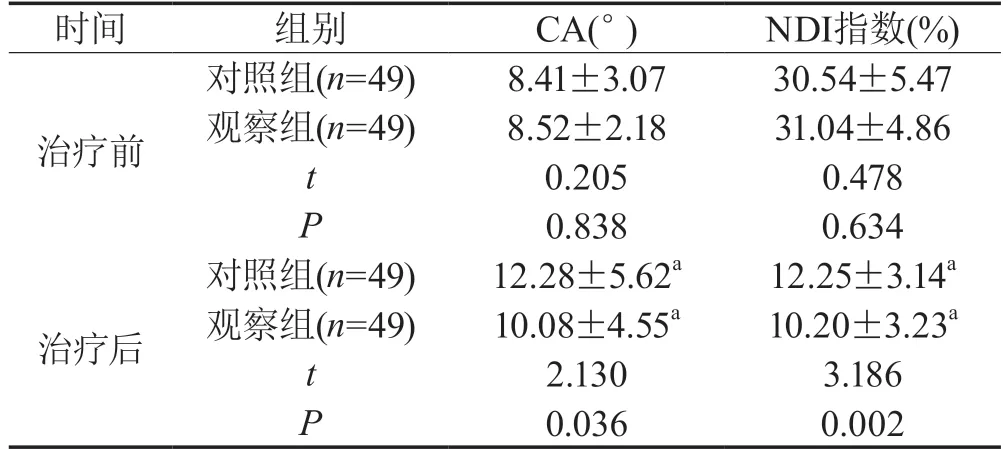

2.1 CA、NDI指數治療前,兩組CA、NDI指數對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組CA、NDI指數均改善,且觀察組低于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者CA、NDI指數對比()

表1 兩組患者CA、NDI指數對比()

注:相比本組治療前,aP<0.05

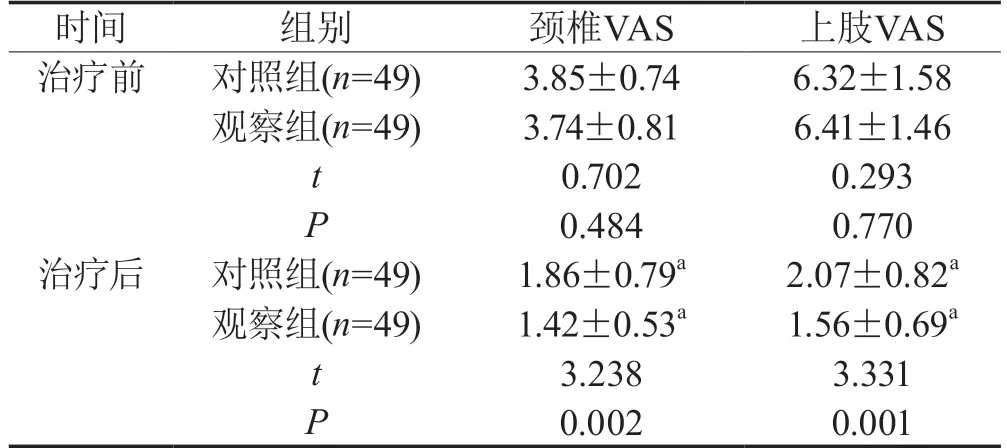

2.2 頸椎、上肢VAS評分治療前,兩組頸椎、上肢VAS評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組頸椎、上肢VAS評分均下降,但觀察組低于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者頸椎、上肢VAS評分對比(,分)

表2 兩組患者頸椎、上肢VAS評分對比(,分)

注:相比本組治療前,aP<0.05

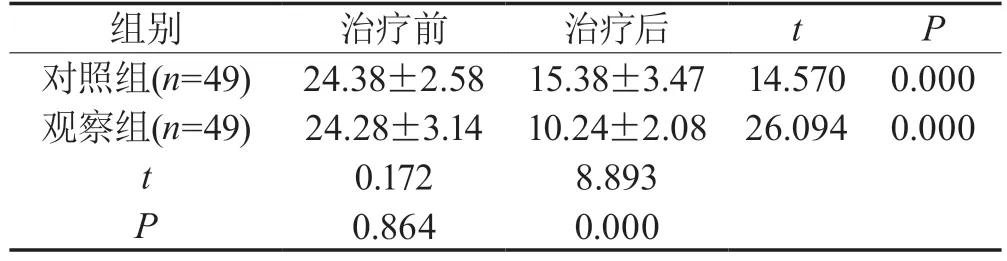

2.3 中醫癥狀積分治療前,兩組中醫癥狀積分對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組中醫癥狀積分均下降,但觀察組低于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者中醫癥狀積分比較 (,分)

表3 兩組患者中醫癥狀積分比較 (,分)

3 討論

神經根型頸椎病是頸椎病發病率較高的一種疾病類型,其發病機制較為復雜,患者臨床表現不僅涉及四肢、頸背,且會累及到臟腑以及血管。有研究結果顯示,頸椎病患者存在微循環障礙或血液流變學變化,如血黏度增高等[5]。單純西藥治療該疾病,只能緩解關節處疼痛及緩解關節結構損傷,但對頸椎根以及其脊髓、血管等并發癥效果不佳。

祖國傳統中醫認為,神經根型頸椎病屬于“痹癥”的范疇,主要病因是肝腎虧損后,受風寒濕邪侵襲人體所致。肝腎虧損,筋骨失養,血氣不足,使得頸椎穩定性變差,從而影響頸部的血液循環,此為內因;而頸部遭寒濕邪侵、長期不良坐姿,使得頸部的肌群發生勞損和萎縮,此為外因,內外因夾雜,致其肌骨無力,甚至癱瘓[6]。因此,中醫主張治療該疾病,應以祛風除濕和活血化瘀為原則。本研究結果顯示,治療后,觀察組CA、NDI指數改善較優,頸椎、上肢VAS評分與中醫癥狀積分較低,說明采用針灸聯合手法推拿,通過不同方式對穴位進行疏通,以起到通經活絡、活血化瘀及緩解疼痛、改善微循環的作用,相比單純針灸療效更確切。因經絡與穴位存在不可分割的關系,是聯結機體整體,構成與維持神經活動的最基本條件。穴位刺激可使患者氣血運行、溝通內外、營養周身,為筋骨養生提供適宜的內環境[7]。針灸選取夾脊穴可調節植物神經功能,改善肢端感覺異常;頸百勞穴舒筋活絡,對于頸項強痛、角弓反張癥狀治療效果甚佳。根據不同癥狀辨證施治,另加不同穴位,對癥治療更具有針對性。手法推拿中選取風池穴壯陽益氣;太陽穴提神醒腦,清肝明目,通絡止痛,解除疲勞;風府穴散熱吸濕;百會穴回陽固脫,開竅醒腦;曲池穴清熱解表,消腫止痛,疏經通絡,調和氣血;天宗穴生發陽氣;合谷穴通經活經,鎮靜止痛,清熱解表;極泉穴通經活絡,寬胸理氣;缺盆穴清熱散結,宣肺調氣;小海穴清心安神,消腫止痛,清熱利竅。以上穴位共同刺激,調理氣機,通暢機體,可更好地發揮改善全身骨骼疾病的功效[8]。再聯合中醫藥物三七片散瘀止血,消腫定痛,療效更佳。三七片中主要成分為三七,具有化瘀止血,活血定痛之效。輔料淀粉具有吸濕性和可壓性,硬脂酸鎂具有較好的流動性和可壓性。該藥止血不留瘀,化瘀不傷正,對人體內外各種出血,均可應用,尤以有瘀滯者為宜。

綜上所述,神經根型頸椎病患者經三七片、針灸聯合手法推拿治療,可有效降低疼痛感,改善臨床癥狀,促進運動功能恢復,療效確切。