基于GIS的太原市各區縣經濟發展差異研究

劉晉紅 羅明良 韓麗君

摘 要:選取太原市6區3縣1市2007—2016年統計數據,采用主成分分析法建立了縣域綜合水平測度模型,評價縣域經濟綜合發展水平,得出影響經濟發展的主要因子,并根據縣域經濟綜合得分排名并劃分等級。結果表明,太原市各區縣中,發達區為小店區、迎澤區、萬柏林區,較發達區為尖草坪區、杏花嶺區,滯后區為晉源區、清徐縣、古交市,貧困區為陽曲縣、婁煩縣。空間上,各區縣經濟發展水平依賴性弱,各區縣之間為負的空間相關性;從時間序列上看,貧富差距逐漸拉大。

關鍵詞:太原市;主成分分析法;空間自相關;區域經濟發展

中圖分類號 F207文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)13-0010-06

Abstract: Based on the statistical data from 2007 to 2016 in 6 districts, 3 counties and 1 city of Taiyuan City, a county comprehensive level measurement model was established by using the principal component analysis method to evaluate the comprehensive development level of county economy, and the main factors influencing the economic development were obtained.According to the comprehensive score of county economy,rank and classification.The results show that the developed districts in Taiyuan are Xiaodian district, Yingze district and Wanbailin district.The more developed areas were Jiancaoping area and Xinghualing area.The lagging area is Jinyuan area, Qingxu county and Gujiao city.Impoverished area is Yangqu county and Loufan county.In space, the level of economic development of each district and county is weakly dependent, with negative spatial correlation among districts and counties.Time series ,the gap between the rich and the poor gradually widening.

Key words: Taiyuan City; Principal component analysis; spatial autocorrelation; Regional economic development

1 前言

區域經濟差異是指在一定范圍內,一些區域與另一些區域的經濟發展水平有著較大的差異,導致經濟非均衡發展的地理現象[1]。縣域經濟是國民經濟的基礎單元,發展縣域經濟對農村經濟發展具有推動作用;適度的差異有利于推動資源的合理配置和產業的空間轉移,而過大的區域差異則不利于社會穩定和地區經濟的繁榮與發展[2]。

為了評估和研究區域差異擴大的成因與機理[3],定量因子一般用人均GDP[4-6]、城鎮居民可支配收入及社會消費品零售總額[7]等研究區域經濟差異;李晉等通過綜合考慮經濟實力、發展潛力、生活水平和保障水平等11項指標評價區域經濟發展狀況[7]。

從研究方法選擇來看,多采用測算絕對差異(標準差[2,8-11]、極差[11])和相對差異(洛倫茲曲線、基尼系數[12,13]、變異系數[1,2,4,6,8,10]、加權變異系數[4,11]),空間變異函數[14],主成分分析[9],空間自相關分析[1]、探索性空間分析[15]等方法;陳培陽等[1]應用主成分分析法研究了不同省內經濟差異;郭細根等[16]應用空間自相關分析法研究了不同區域的經濟發展差異。

從研究區域的選擇上來看,仇方道等[2]對長江三角洲地區經濟發展差異進行了探究;李會等[13]對東北地區的經濟差異進行了研究;王建康等[17]對東部沿海地區區域經濟發展進行了研究;劉明等[14]以西北地區為研究區域進行了研究;喬志霞等[18]對西部地區經濟差異進行了研究。這些研究主要集中在東部和西部地區,而對中部山西省的研究則較少。

山西省是我國重要的能源基地,當前正處于轉型發展期,對山西省省內及其內部各市域經濟發展差異的研究,將有助于更好地把握該地區的經濟發展狀況,為制定有效的政策提供科學依據。太原市是山西省的省會城市,是全國重要的能源和老工業基地,是連接我國中、東、西3大經濟帶的紐帶,其內部10個區縣存在著較為明顯的經濟發展差異。據統計,2017年人均GDP最高的為迎澤區、達113364元,最低的古交市僅為14117元,兩者相差很大。本文在查閱文獻和搜集資料的基礎上,選擇合適的經濟指標對太原市各區縣經濟發展差異進行研究,以期更好地了解各區縣經濟發展狀況及它們之間經濟發展存在的差異性,促進太原市整體綜合競爭實力的提升,推動太原轉型跨越發展。

2 研究區概況與評價方法

2.1 研究區概況 太原市地跨東經111°30′~113°09′、北緯37°27′~38°25′之間,位于華北地區黃河流域中部,西、北、東3面環山,中、南部為河谷平原,全市地形北高南低呈簸箕形。2018年全市總人口442.15萬,國土面積6909km2,下轄小店區、迎澤區、杏花嶺區、尖草坪區、萬柏林區、晉源區、清徐縣、陽曲縣、婁煩縣、古交市6區3縣1市。太原市是中部地區主要的中心城市之一,在全國的經濟發展格局中處于溝通東部經濟發達區與西部資源豐富區的作用,在連接南北中具有重要的戰略地位[19]。太原市作為區域中心城市的地位日益重要,其傳統資源型主導產業的地位將可能被富有創新性和特色鮮明的產業集群所替代。而新興起的催生產業集群成長的試驗區、開發區、創新區將重新整合和提升太原市城市的核心功能,使太原市能夠發揮區域中心城市的功能和作用[20]。

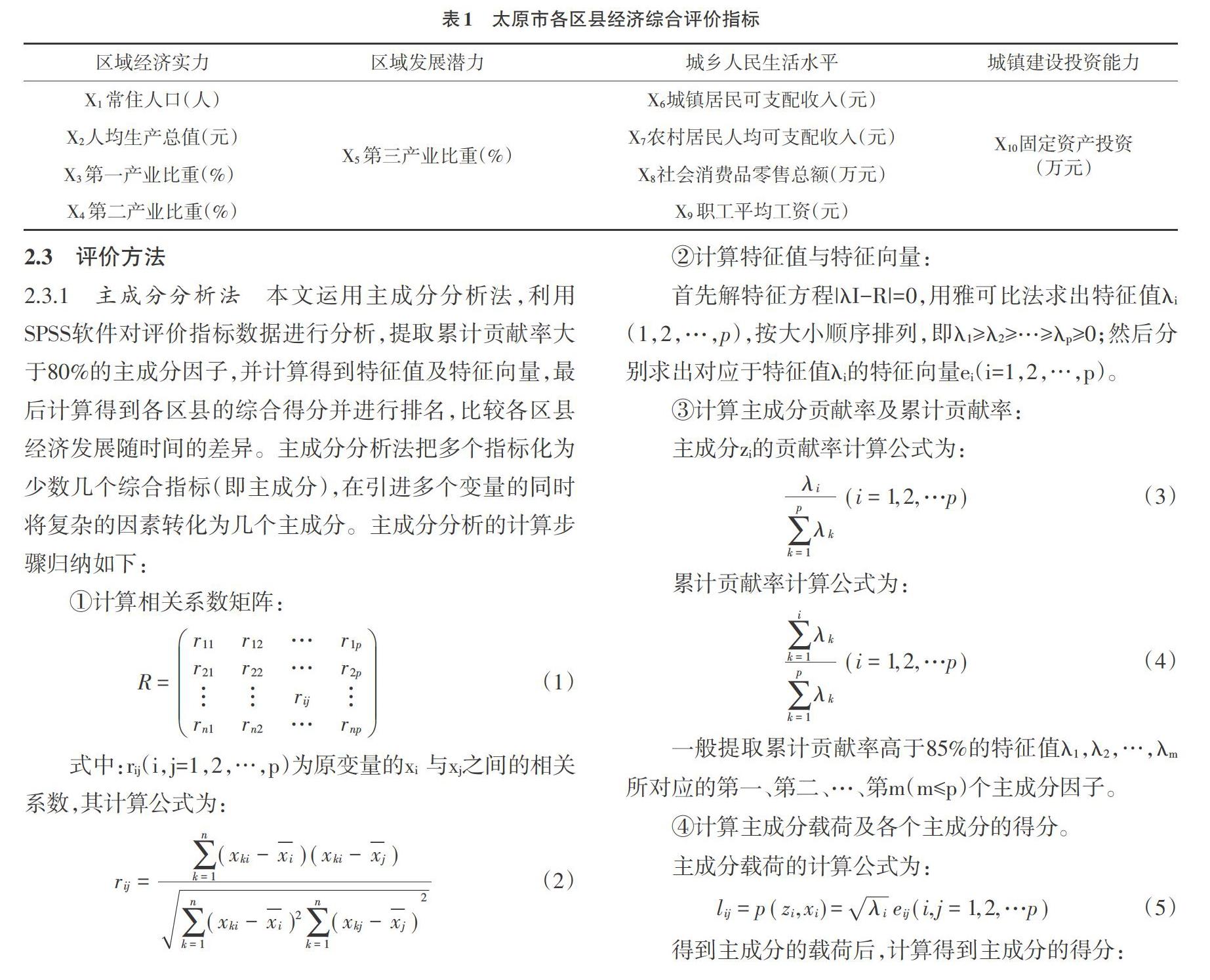

2.2 數據來源與預處理 影響區縣經濟發展的因子有很多,結合太原市各區縣的實際情況,從區域經濟實力[7]、區域發展潛力[7]、城鄉人民生活水平[22]、城鎮建設投資能力[22]4個方面選取常住人口等10項指標因子(表1)。運用SPSS軟件對這些變量進行分析,得出影響太原市各區縣經濟發展差異的主要因素,在因子分析結果的基礎上,計算各區縣的綜合得分并進行排名。圖像數據為太原市及各區縣的矢量地圖,運用ArcGIS根據主成分分析求得的綜合得分,并將其分級制作太原市各區縣經濟發展等級分布圖。運用Geoda軟件對太原市10年間的經濟數據進行空間自相關分析,得出10年間的Moran指數I的值隨時間的變化,并制作LISA集聚圖得出各區縣經濟發展在空間上的集聚狀況。

2.3 評價方法

2.3.1 主成分分析法 本文運用主成分分析法,利用SPSS軟件對評價指標數據進行分析,提取累計貢獻率大于80%的主成分因子,并計算得到特征值及特征向量,最后計算得到各區縣的綜合得分并進行排名,比較各區縣經濟發展隨時間的差異。主成分分析法把多個指標化為少數幾個綜合指標(即主成分),在引進多個變量的同時將復雜的因素轉化為幾個主成分。主成分分析的計算步驟歸納如下:

2.3.2 空間自相關 空間自相關的目的在于檢驗空間單元與其相鄰空間單元的屬性間是否具有相似性。應用Geoda軟件對太原市各區縣的經濟數據進行檢驗,主要分為以下3個步驟:

2.3.2.1 生成空間權重矩陣 為了更好地揭示太原市各區縣經濟發展的空間聯系,要建立各區縣之間的相互鄰接關系及空間權重矩陣。定義一個二元對稱空間權重矩陣W,表示n個位置的空間區域的相鄰關系,形式如下:

2.3.2.2 全局空間自相關 衡量空間自相關的全局指標一般用Moran指數。Moran指數I的值一般介于-1~1,其值大于0表示空間正相關性,值越大空間相關性越顯著;小于0表示相關性為負相關其值越小空間差異越大;如果Moran指數I的值為0時呈空間隨機性[15]。I的值越接近1,表示研究單元空間集聚性越顯著;I的值越接近于-1表示單元與周邊區域差異性越顯著[21]。

2.3.2.3 局部空間自相關 局部空間自相關檢驗主要采取Moran散點圖和LISA集聚圖2種方法。其中,LISA集聚圖能夠反映出各區縣與周圍區域屬性的相似或差異程度,也能夠從圖中看出各區縣間聚集區的空間位置分布。

3 評價結果

3.1 評價指標分析 運用SPSS軟件,對2007—2016年太原市各區縣經濟發展數據進行主成分分析,獲得特征值、貢獻率、累計貢獻率3個指標。選取特征值大于1的因子作為主成分因子,各個主成分因子的載荷矩陣如表2所示。

從10年間的主成分因子的載荷可知:2007年和2008年,太原市各區縣經濟發展主成分載荷有相似的規律,即:常住人口、人均生產總值、第三產業比重、城鎮居民可支配收入、農村居民人均可支配收入、社會消費品零售總額、固定資產投資這幾個變量在第一主成分因子上有較大的載荷,主要反映了城鄉人民生活水平、區域勞動力、區域發展潛力;第二產業比重和人均生產總值在第二主成分因子上有較大的載荷,反映了工業發展狀況。

2009年和2010年太原市各區縣經濟發展狀況具有相似的規律,有3個主成分因子,即:常住人口、人均生產總值、城鎮居民可支配收入、農村居民可支配收入、社會消費品零售總額、固定資產投資這幾個變量在第一主成分上有較大的載荷,主要反映了城鄉居民生活水平、區域勞動力狀況;第二產業比重在第二主成分因子上有較大的載荷,反映了工業發展狀況;職工平均工資在第三主成分因子上有較大的載荷,反映了城鄉居民生活水平狀況。

2011—2016年,太原市各區縣經濟發展的主成分載荷具有相似的規律,即:第一主成分因子與2007年和2008年具有相似的規律,主要反映了城鄉人民生活水平、區域發展潛力、區域勞動力情況;第二主成分因子中第二產業比重占較大的載荷,反映了工業發展狀況。

綜合這10年的主成分因子的載荷,可以看出,區域發展潛力、工業發展狀況、城鄉居民生活水平是影響經濟發展的主要因素。

3.2 太原市各區縣得分與排名 運用主成分分析法,根據上述步驟求得各個主成分因子的載荷,以及各主成分所對應的特征值。為了能夠綜合的反映縣域經濟發展的綜合實力,根據公式(7)求得各區縣各年份的綜合得分Z,并依據大小順序進行排名,排名如表3所示。從表3可以得出,10年間小店區的經濟基本都位列太原市第1位,迎澤區、萬柏林區、杏花嶺區、尖草坪區4個區的排名有所波動,經濟發展水平總體呈上升趨勢;晉源區、清徐縣、古交市、陽曲縣、婁煩縣5個地區經濟都位于最后,經濟發展趨勢并不明顯。根據求得的太原市各區縣綜合得分,結合太原市各區縣經濟發展的實際情況,將10個區縣劃分為以下4個等級:發達區、較發達區、滯后區、貧困區,并利用ArcGIS繪制空間分布圖,如圖1所示。由圖1可知,發達區包括綜合得分在1.5以上的小店區、迎澤區、萬柏林區;較發達區包括綜合得分在0~1.5的尖草坪區、杏花嶺區;滯后區包括綜合得分在-2~0的晉源區、清徐縣、古交市;貧困區包括綜合得分小于-2的陽曲縣、婁煩縣。

3.3 經濟發展時空差異及原因分析

3.3.1 全局空間自相關 太原市各區縣經濟發展綜合發展指數Moran′s I的值介于-0.101~-0.063(見圖2),表明太原市各區縣經濟發展呈負相關;隨著時間的推移,區域經濟的差異呈逐漸拉大的趨勢。

3.3.2 局部空間自相關 通過對太原市各區縣的人均GDP作局部自相關分析,散點主要落在第一、二象限,各區縣間之間表現出負的空間相關性,對比著10年的散點發現,2007年—2011年點主要集中分布在第一、二象限,2012年起這些點在4個象限中均有分布,這說明隨著時間推移經濟的發展,太原市各區縣經濟發展速度各不相同,導致經濟差異逐漸拉大,各區縣間空間相關性隨之逐漸地減弱,這些散點的分布對應于LISA集聚圖(見圖3)。由圖3可知,2007年“HH”集聚區主要集中在萬柏林區、迎澤區、小店區,即本身經濟發展水平較高,且周邊地區經濟發展水平也高;“LH”集聚區主要集中在婁煩縣、古交市、陽曲縣、杏花嶺區、晉源區和清徐縣,即本身經濟發展水平低,而周邊地區經濟發展水平較高;“HL”集聚區在尖草坪區,即本身經濟發展水平較高,但是周邊地區經濟發展水平較低。相比2007年、2008年,“HH”集聚區的分布較集中,分布在尖草坪區、萬柏林區、杏花嶺區、迎澤區,“HL”集聚區則在小店區,“LH”集聚區分布在婁煩縣、晉源區、清徐縣、陽曲縣,而古交市則表現為與周圍地區經濟發展不明顯的狀態。2009、2010、2011年這3年的LISA集聚圖具有相同的結果,因此,只呈現2011年的集聚圖。從圖3(c)可以看出,“HH”集聚區集中在萬柏林區、尖草坪區、杏花嶺區、迎澤區、小店區,“LH”集聚區分布在古交市、婁煩縣、晉源區、清徐縣、陽曲縣,“HL”集聚區和“No Significant”集聚區則消失;2012—2016年又表現為了5種集聚區,“HH”集聚區分布在尖草坪區和杏花嶺區,“LL”集聚區分布在婁煩縣,“HL”集聚區分布在迎澤區和小店區,“LH”集聚區分布在萬柏林區、晉源區以及清徐縣,而古交市和陽曲縣表現為“No Significant”集聚,這說明這2個地區經濟發展水平與周圍地區無明顯的差別。

4 差異分析

太原市各區縣經濟發展的這種差異是多因素共同作用的結果。首先,從地理區位方面來看,迎澤區、小店區、晉源區、尖草坪區、杏花嶺區、萬柏林區6個區位于城市的中心,中心地帶交通便利、人口流動性大、人員往來頻繁,工商業發達,這都促進了經濟的發展。而清徐縣、古交市、陽曲縣、婁煩縣距離城市中心較遠,工商業不發達,交通便捷度也相對較差,因此經濟發展比較緩慢。

從產業結構方面來看,二、三產業占GDP的比重對區域經濟差異有正向的效應,說明非農產業的發展對經濟差異具有促進作用。小店區之所以在10個區縣中的綜合經濟實力最強是因為小店區具有南商北農,交通便利的優勢,區內擁有眾多的科研機構,電子、信息產業密集,國家級太原高新技術產業開發區,經濟技術開發區、國家級高效農業技術開發區以及許多大中專院校都位于該區,對該區經濟發展具有巨大的促進作用。而婁煩縣和陽曲縣二、三產業發展較慢,仍以農業為主,因而經濟發展較慢。

從投資水平來看,固定資產投資水平越高的區域經濟發展越快。從2016年的統計數據可看出,固定資產投資最高的地區為小店區,最低的地區為婁煩縣。從數據來看最高地區為最低區的8倍,這表明投資水平對經濟的發展有很大的影響。

此外,政治因素、人口質量等都會對區域經濟發展也有一定的影響。

5 結論

應用主成分分析法與空間自相關分析法對2007—2016年太原市各區縣經濟發展綜合水平及各區縣空間相關性進行了研究,結果表明:

(1)太原市各區縣經濟都呈上升趨勢,發達區和較發達區經濟增長速度較快,滯后區、貧困區的經濟增長速度慢。

(2)城鄉居民生活水平、第三產業比重、區域勞動力情況對經濟發展具有較大的影響。城市及鄉村人民生活水平提高,促進人們消費,從而促進經濟的發展;區域綜合經濟第三產業比重越大,表明人民生活水平有所提高,不再只追求物質上的消費,而更多地追求精神上的滿足;勞動力的數量及質量對經濟發展也有很大的影響。同時,工業發展狀況對經濟發展也有較大的影響。

(3)根據太原市各區縣綜合得分,將太原市各區縣劃分為:發達區(小店區、迎澤區、萬柏林區)、較發達區(尖草坪區、杏花嶺區)、滯后區(晉源區、清徐縣、古交市)、貧困區(陽曲縣、婁煩縣)。

(4)綜合來看,太原市各區縣經濟綜合發展水平呈現出較差的空間依賴性,各區縣之間在空間上存在負相關性,經濟發達區與貧困區的經濟綜合發展差異逐漸拉大。各區縣的空間格局主要表現為“HH”“LH”集聚,隨著經濟的發展,陽曲縣、古交市的經濟發展特征表現為不顯著,表明太原市各區縣間的互動合作較少,經濟發達的地區對經濟貧困區沒有輻射帶動的作用。如何縮小城鄉差距,實現城鄉一體化統籌協調發展是近年來太原發展中亟須解決的問題。

參考文獻

[1]陳培陽,朱喜鋼.基于不同尺度的中國區域經濟差異[J].地理學報,2012,67(8):1085-1097.

[2]仇方道,朱傳耿,孔令平,等.江蘇省縣域經濟差異及時空特征分析[J].經濟地理,2004,24(4):468-472,476.

[3]郭細根,李東偉.2000年以來江西省區域經濟差異格局演變分析[J].資源開發與市場,2017,33(7):818-824.

[4]陳利,朱喜鋼,李小虎.云南省區域經濟差異時空演變特征[J].經濟地理,2014,34(8):15-22.

[5]李晉,曹云源,孫長青.河南省區域經濟差異與協調發展研究[J].經濟經緯,2018,35(2):20-26.

[6]李小建,喬家君.20世紀90年代中國縣際經濟差異的空間分析[J].地理學報,2001,56(2):136-145.

[7]楊開忠.中國區域經濟差異變動研究[J].經濟研究,1994(12):28-33,12.

[8]彭飛,韓增林,馬慧強.近15年來山西省區域經濟發展差異及其成因分析[J].地域研究與開發,2010,29(6):12-17.

[9]陳思同,黃曉芝.四川省農村區域經濟差異分析[J].中國農業資源與區劃,2016,37(5):194-197,207.

[10]馮興華,鐘業喜,李建新,等.長江流域區域經濟差異及其成因分析[J].世界地理研究,2015,24(3):100-109.

[11]唐常春,劉華丹,袁冬梅.基于多尺度的湖南省區域經濟差異演進分析[J].人文地理,2016,31(5):133-140.

[12]王栓軍.河北省農村區域經濟差異顯著性分析[J].中國農業資源與區劃,2016,37(5):189-193.

[13]李會,王利,趙東霞.遼寧縣域經濟發展差異和空間極化現象研究[J].資源開發與市場,2017,33(7):830-836.

[14]劉明,范博凱.西北地區經濟發展的空間差異及收斂性研究[J].長安大學學報(社會科學版),2019,21(3):32-48.

[15]馮長春,曾贊榮,崔娜娜.2000年以來中國區域經濟差異的時空演變[J].地理研究,2015,34(2):234-246.

[16]王麗娜,陸遷.基于主成分分析的陜西省三大區域經濟差異評價[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2012,12(1):66-71.

[17]張秋亮,白永平,黃永斌.呼包鄂榆經濟區縣域經濟的時空變化[J].經濟地理,2012,32(8):14-19.

[18]喬志霞,賈海波,張艷榮.欠發達省份區域經濟空間結構演變與優化——以甘肅省為例[J].經濟地理,2014,34(9):13-18.

[19]王國力,張俊芳.太原市市轄區經濟發展綜合實力評價研究[J].國土與自然資源研究,2016,(06):59-61.

[20]楊國華,王永強.基于都市圈的城鄉一體化發展戰略研究——以太原經濟圈為例[J].生態經濟,2010,(03):52-55.

[21]郭細根,李東偉.2000年以來江西省區域經濟差異格局演變分析[J].資源開發與市場,2017,33(7):818-824.

[22]王少劍,王洋,趙亞博.廣東省區域經濟差異的多尺度與多機制研究[J].地理科學,2014,34(10):1184-1192.

[23]王建康,谷國鋒,姚麗,等.福建省區域經濟差異的空間格局演變及影響因素[J].地域研究與開發,2015,34(6):19-25,37.

[24]張春梅,張小林,徐海英,等.基于空間自相關的區域經濟極化結構演化研究——以江蘇省為例[J].地理科學,2018,38(04):557-563.

[25]劉金濤.山東省區域經濟發展差異的時空特征分析[J].統計與決策,2016,(12):95-98.

[26]秦趣,尹納娜,馮維波.重慶三峽庫區生態經濟區縣域經濟發展水平差異分析[J].國土與自然資源研究,2012 (1):53-55.

(責編:張宏民)