芳香化酶對雞胚胎發育的影響

李首芝 何勇

摘 要:為了探討芳香化酶對雞胚胎發育的影響,設置試驗組和對照組,在雞胚孵化到第5天時,將無精蛋和死胚蛋淘汰出孵化器,對試驗組胚胎采用芳香化酶揮發滲透處理直到雛雞出殼。結果表明,芳香化酶處理可以加快胚胎發育,使小雞出殼時間提前;試驗組胚胎死亡數增加,出殼率低于對照組,卡方分析,χ2=12.424,P(Sig.)=0.000<0.01,呈差異極顯著;從第19天開始出殼到第22天出殼終止,試驗組和對照組雛雞的出殼死亡率差異不顯著(P>0.05)。

關鍵詞:芳香化酶;雞胚發育;出殼率;死亡率

中圖分類號 S831.2文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)13-0074-03

芳香化酶廣泛存在于卵巢、肝臟和乳腺癌細胞中,主要催化睪酮轉化為雌二醇,催化雄烯二酮為雌酮。在非哺乳類脊椎動物,雌性發育早于雄性,雌激素在雌性性別決定和分化中起著重要作用。用芳香化酶抑制劑或雌激素受體拮抗劑均可成功地誘導性逆轉,這在鳥類、爬行類、部分兩棲類和魚類均得到了證明。隨著對芳香化酶研究的深入,人們越來越意識到芳香化酶具有遠遠超出生殖方面的一般代謝作用[1]。研究發現,芳香化酶在加強糖、脂、骨代謝,卵泡生長等方面發揮著重要作用[1]。雞胚胎發育不僅受到種蛋品質的影響,也受到孵化溫度、相對濕度、翻蛋頻率和涼蛋次數的影響。本試驗在控制種蛋品質、孵化溫度、相對濕度、翻蛋頻率和涼蛋次數等條件下,采用芳香化酶處理胚胎,旨在探討芳香化酶處理對雞胚胎發育的影響。

1 材料與方法

1.1 試驗材料 種蛋購于貴州省貴州大學種雞場,雞品種為貴州黃,種蛋大小、形狀、蛋殼厚度、色澤具有一致性。芳香化酶(50μL/瓶,上海博湖生物科技有限公司);雙系統全自動孵化機(DZ47-63,山東省德州市德城區召鵬孵化設備廠);高錳酸鉀、甲醛等。

1.2 試驗方法

1.2.1 孵化前的準備 將孵化器蛋盤用清水洗凈后放入孵化器內,再用甲醛熏蒸消毒30min。種蛋先用35℃溫水清洗,去掉蛋殼上的雜質,再用0.2%的高錳酸鉀水浸泡消毒0.5min左右,撿出種蛋用毛巾擦干水分,待入機孵化。

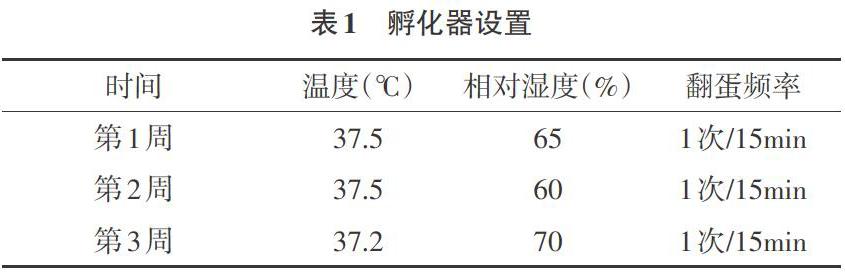

1.2.2 試驗分組與種蛋孵化 試驗分為試驗組和對照組,試驗組種蛋98個,對照組種蛋39個。試驗組和對照組分別置于不同的孵化機中,孵化機放在同一實驗室,外界環境相同,孵化機內溫度、相對濕度、翻蛋頻率一致,孵化溫度和濕度設置見表1。孵化到第5天時,通過照蛋,將無精蛋和死胚蛋挑出,并將盛有芳香化酶的塑料瓶固定在試驗組孵化器蛋盤中心位置,孵化過程中將瓶口打開,讓芳香化酶能從瓶內揮發出來,彌散到孵化器內,通過蛋殼氣孔緩慢滲入胚胎,直到胚胎孵化完成,雛雞出殼為止。孵化第19天和第20天,每天涼蛋2次,每次25min左右。雛雞出殼后立即轉移到36℃保溫箱中,幾個小時后,給予飲水,投喂少量雛雞飼料。

1.3 數據統計分析 從雛雞出殼的第1天開始記錄,記錄不同處理方式下雛雞出殼早晚,雛雞每天出殼數和雛雞出殼后的死亡數,將已破殼未出雛的弱雛判定為死胚,試驗數據采用SPSS19.0軟件分析。

2 結果與分析

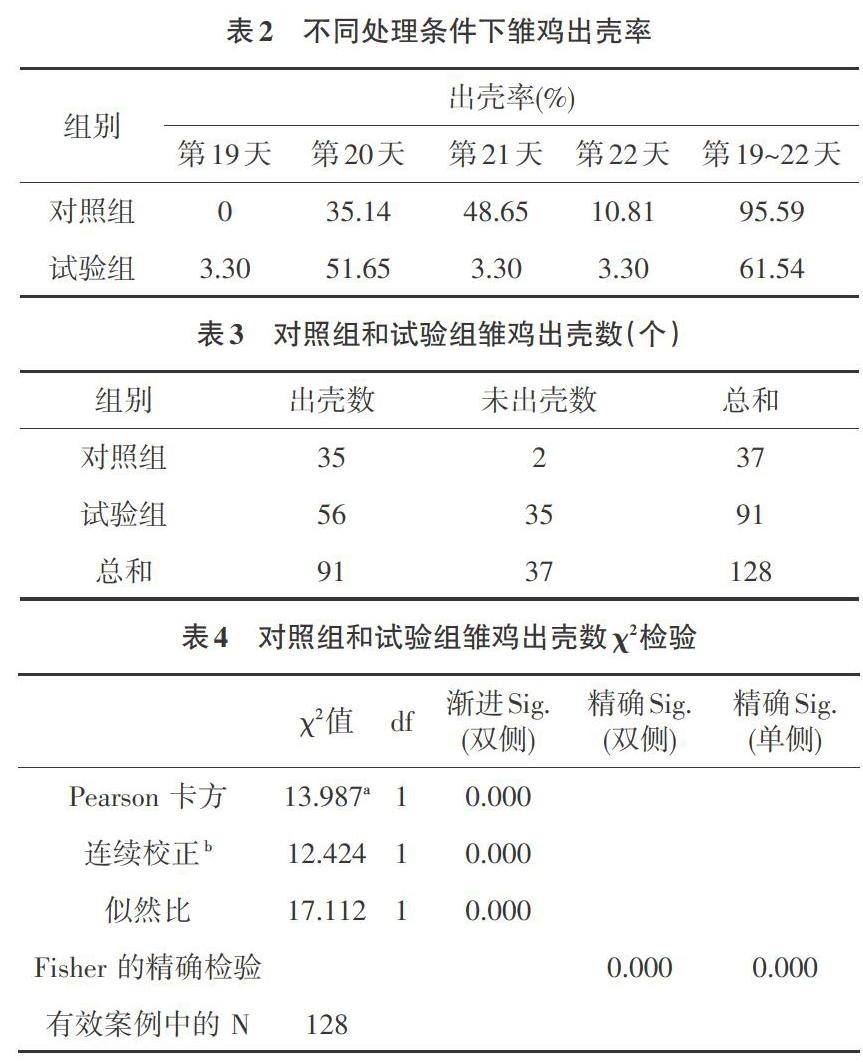

2.1 對雛雞出殼時間與出殼率的影響 從第19天開始雛雞出殼,出殼一直持續到第22天,對照組和試驗組雛雞出殼率見表2。從表2可以看出,試驗組出殼時間比對照組提前,孵化第19天,試驗組出殼率為3.30%,對照組為0,孵化第20天,試驗組出殼率為51.65%,對照組為35.14%,孵化第21天,試驗組出殼率出現明顯降低,為3.30%,對照組出殼率達到最高48.65%,表現為試驗組出殼時間早于對照組。從第19~22天,試驗組總出殼率低于對照組,試驗組為61.54%,對照組為95.59%。采用χ2檢驗,比較總出殼率差異顯著性,結果見表3、表4。試驗組98個種蛋,對照組39個種蛋,孵化第5天,通過照蛋,挑出無精蛋和死胚蛋,將試驗組91個發育正常胚胎和對照組37發育正常胚胎繼續進行孵化。從表3看出,試驗組91個胚胎,出殼數56,對照組37個胚胎,出殼數35。從表4可以看出,df=1,χ2=12.424,P(Sig。)=0.000<0.01,試驗組出殼率極顯著低于對照組。試驗表明,芳香化酶對胚胎具有損傷致死作用。

2.2 對雛雞死亡率的影響 試驗組和對照組從孵化第19~22天的雛雞死亡統計見表5。從表5可以看出,孵化第19天和第22天,試驗組和對照組均未出現死亡,孵化第20天,試驗組死亡率18.00%,對照組死亡率15.38%,孵化第21天,僅有對照組出現死亡。采用卡方分析第19~22天總死亡數,結果見表6、表7。從表7可以看出,χ2=0.505,P(Sig。)=0.478>0.05,試驗組和對照組死亡率差異不顯著,表明芳香化酶處理可以增加胚胎死亡,但對小雞出殼后的死亡率不會造成影響。

3 討論

3.1 雞胚孵化時間 芳香化酶主要功能是催化睪酮轉化為雌二醇,催化雄烯二酮為雌酮。研究發現,芳香化酶在糖穩態、脂質平衡、腦功能、卵泡生長、骨代謝和排卵過程等方面均發揮著重要作用[1]。芳香化酶作為人體雌激素合成的關鍵酶,在人體的生長發育中也扮演著重要角色。先天性的芳香化酶缺乏綜合征,對后代將產生極大的不良影響[2-4]。試驗組出殼時間比對照組提前,孵化第19天,試驗組出殼率為3.30%,而對照組為0,孵化第20天,試驗組出殼率為51.65%,而對照組僅有35.14%。這可能與芳香化酶促進胚胎發育有關,試驗組胚胎從第5天開始,由于芳香化酶從瓶中揮發出來之后與蛋殼接觸,通過蛋殼氣孔滲透到胚胎,提高了胚胎內芳香化酶含量。芳香化酶含量的提高,可能加快了代謝速度,也有可能因為代謝加快,進一步確保了胚胎內部溫度的恒定,最終縮短了胚胎的發育時間。另一種假設是:芳香化酶作為一種對胚胎具有損傷性的外界環境因素,物種為了抵抗不利的外界環境,加快胚胎發育速度,確保物種繁衍生息。

3.2 雛雞出殼率 雞胚在孵化過程中的死亡,主要與種蛋品質和孵化條件有關。本試驗種蛋來源于貴州大學科研種雞場,雞群采食飼料相同,雞群飼養環境相同,種蛋保存時間、保存條件和運輸方式相同,種蛋大小、形狀、蛋殼厚度、色澤具有一致性,可以基本排除種蛋之間的差異。孵化條件方面,試驗組和對照組的孵化溫度相同、相對濕度相同,通風換氣等措施也相同一致。為了減小種蛋為非受精蛋而影響出殼率,本試驗孵化到第5天,通過照蛋,將無精蛋和死胚蛋已經全部挑出。卡方分析,χ2=12.424,P(Sig.)=0.000<0.01,對照組出殼率極顯著高于試驗組。說明從孵化第5天起,試驗組和對照組胚胎死亡數不同,最終導致出殼率之間的差異。芳香化酶最廣為人知的是其在生殖、生殖系統疾病以及雌激素敏感性疾病中的作用。近年來隨著研究的深入,發現芳香化酶與糖代謝紊亂存在關聯。芳香化酶表達上調是代謝綜合征發病原因之一,其機制為芳香化酶的表達上調,使過量雌二醇與胰島素結合,導致胰島素下游信號傳導異常,從而導致代謝綜合征[5]。另一研究也證明,過量雌二醇會直接與胰島素和胰島素受體結合,干擾胰島素與胰島素受體結合,從而導致胰島素抵抗[6]。試驗組胚胎死亡率高,很可能與芳香化酶改變了胚胎內雌激素含量有關,胚胎發育后期,雌激素與胰島素結合,改變了胰島素的正常分泌,導致糖代謝綜合征,出現胚胎死亡。

3.3 雛雞死亡率 雛雞出殼后,將小雞從孵化機轉移到溫度為36℃的保溫箱內,并給予適當飼料和飲水,注意防止踩踏、溺水等情況造成死亡。通過統計,第19~22天,試驗組雛雞的平均死亡率為18.00%,對照組雛雞的平均死亡率為18.95%。方卡分析,χ2=0.543,P(Sig。)=0.461>0.05,差異不顯著,說明芳香化酶對雛雞出殼后的存活率沒有影響,這可能與芳香化酶半衰期短,代謝速度快有關。

參考文獻

[1]Czajka-Oraniec I,Simpson ER.Aromatase research and its clinical significance[J].Endokrynol Pol,2010,61(1):126-134.

[2]Matsumine H, Hirato K, Yanaihara T, et al. Aromatization by skeletal muscle[J]. J Clin Endocrinol Metab,1986,63:717-720.

[3]Grodin JMm, Siiteri PK, Mac Donald PC. Source of estrogen production in post menopausal women[J].J Clin? Endocrinol Meta, 1973, 36: 207-214.

[4]Mac Donald PC, Madden JD,Brenner PF, et al.Origin of estrogen in normal men and? in women with testicular feminization[J].J Clin Endocrinol Metab,1979,49:905-916.

[5]Williams G.Aromatase up-regulation,insulin and raised intracellular oestrogens in men,induce adiposity,metabolic syndrome and prostate disease,via aberrant ER-α and GPER signaling[J].Mol Cell Endocrinol,2012,351(2):269-278.

[6]Root-Bernstein R,Podufaly A,Dillon PF.Estradiol Binds to Insulin and Insulin Receptor Decreasing Insulin Binding in vitro[J].Front Endocrinol (Lausanne),2014,5:118.

(責編:張宏民)