吡蟲啉對玉米葉片中葉綠素和丙二醛(MDA)含量的影響

王亞清

摘 要:為研究吡蟲啉對普通玉米生長的影響及產生影響的時間,測試了施藥后玉米葉片中丙二醛(MDA)及葉綠素含量的動態變化。結果表明,不同濃度吡蟲啉處理的玉米葉片中丙二醛(MDA)及葉綠素含量均受到不同程度的影響;隨著處理濃度的加大,玉米葉片中丙二醛(MDA)含量也在逐漸增加,影響時間也加長;而葉綠素的含量卻無明顯變化,只有最高濃度(56mg/L)吡蟲啉的作用下,葉綠素含量受到較大影響。

關鍵詞:吡蟲啉;玉米葉片;丙二醛(MDA);葉綠素

中圖分類號 S482.3文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)13-0099-03

Abstract: In order to study agricultural chemicals effect on the maize growth, tested the dynamic change of malondialdehyde (MDA) and chlorophyll content in maize leaves after applying imidacloprid. Results showed that malondialdehyde (MDA) and chlorophyll content were affected by different concentration of imidacloprid. Along with the increase of concentration of pesticide, malondialdehyde (MDA) content in corn leaves was gradually increased, and also increased with time; whereas the content of chlorophyll was not significantly change, except at concentration of 56mg/L.

Key words: Imidacloprid; Maize Leaves; MDA; Chlorophyll

吡蟲啉是一種新型的硝基甲基類殺蟲劑,其作用靶標為乙酞膽堿受體,干擾昆蟲神經系統的正常傳導,引起神經通路的阻塞,造成乙酞膽堿的大量積累,從而導致昆蟲麻痹并最終死亡[1]。由于其優良的內吸性,特別適于種子處理和以顆粒劑施用[2-5]。主要防治對象包括刺吸式口器害蟲,如蚜蟲、葉蟬、飛虱、薊馬、粉虱等,對鞘翅目、雙翅目和鱗翅目也有效,同時對農作物也會產生一定的影響。李配[6]曾研究吡蟲啉拌種對花生種子活力及幼苗生長的影響,結果表明,較高用量的吡蟲啉對花生種子的萌發和幼苗生長有一定的抑制作用,最終導致爛種。筆者通過研究不同濃度的吡蟲啉對玉米葉綠素、丙二醛含量的影響,以探討農藥對作物的影響。

1 材料與方法

1.1 供試材料 供試玉米品種為鄭單958,供試農藥為吡蟲啉(Imidacloprid),有效成分含量75%,水分散粒劑,拜耳作物科學(中國)有限公司生產。

1.1.1 材料處理 將玉米種子浸種24h后,播種于圓形塑料盆中(直徑20cm,高15cm;土壤為大田土∶蛭石∶農作物秸稈有機肥=10∶2∶1),播深為1cm,每盆播種5~7粒種子,共播種40盆。把塑料盆置于陽光充足的室外,定時澆水,以備試驗使用。30d后分別以濃度為56、28、14、7、0mg/L的吡蟲啉噴灑玉米植株,在噴施藥劑的第1、2、3、4、5、10、15、20天,分別取材進行測定。

1.1.2 試劑與儀器 主要試劑:5%三氯乙酸(TCA)、0.67%(W/V)硫代巴比妥酸(TBA)、95%乙醇。主要儀器:離心機、紫外分光光度計、恒溫水浴鍋、容量瓶、漏斗、電子天平等。

1.2 方法

1.2.1 試驗處理 試驗按施藥濃度以及施藥后不同天數等進行處理,每處理均設置對照和重復。

1.2.2 葉片丙二醛(MDA)含量的測定[7-8] 取約0.5g左右的玉米葉片,剪碎放入研缽,加入5mL 5%三氯乙酸(TCA),充分研磨,倒入離心管,在3000r/min轉速下離心10min,取2mL上清液放入試管中,加2mL 0.67%(W/V)硫代巴比妥酸(TBA),混合后置于100℃沸水中水浴30min,冷卻后再次離心。離心后在450、532、600nm的波長下測吸光度(以5%TCA為空白對照)。

1.2.3 葉片葉綠素含量的測定[9] 稱取0.2g玉米葉片剪碎放入研缽中,加入2~3mL的95%乙醇,加入少量的碳酸鈣和石英砂,充分研磨,再加入10mL的95%乙醇,繼續研磨至變白,靜置3~5min,過濾,在100mL容量瓶中定容,在665、649、470nm的波長下測吸光度(以95%乙醇為空白對照)。

1.3 數據處理 所得數據經過計算得出MDA及葉綠素的濃度,通過SPSS數據分析軟件進行方差分析[10]。

2 結果與分析

2.1 玉米葉片中MDA的含量變化 如圖1所示,不同濃度吡蟲啉的作用下,玉米葉片中MDA的含量不同,但隨著時間延長,大致趨勢是一致的。對照(0mg/L)處理的MDA濃度幾乎是不變的,而處理7、14、28、56mg/L濃度下的MDA濃度均高于對照,并且隨著吡蟲啉濃度的增加而增加,但隨著時間的推移呈現不同程度的變化,施藥濃度越大,其變化的坡度越緩。總體而言,不同濃度吡蟲啉的作用下,玉米葉片MDA含量大致在施藥第2天左右出現最高值。

2.2 玉米葉片中葉綠素的含量變化 如圖2所示,0、7、14、28mg/L濃度的吡蟲啉作用下,葉片中葉綠素的含量變化波動不大,只有最高濃度56mg/L的作用下,葉綠素含量才有明顯的變化。7、14、28mg/L 3條折線圍繞著0mg/L折線上下波動,且波動不大。只有56mg/L偏離對照較遠,1~10d葉綠素含量都是不斷減少的,10d后葉綠素含量逐漸回升。

2.3 方差分析

2.3.1 同一施藥濃度下不同時間MDA含量 表1是同一施藥濃度下不同時間MDA含量的方差分析。由表1可以看出,0mg/L濃度下MDA含量在不同時間之間差異均不顯著;7mg/L濃度下MDA含量第2天顯著高于其他天數,而其他天數之間差異均不顯著;隨著施藥濃度增高,差異性顯著的次數出現越頻繁。

2.3.2 同一天不同施藥濃度MDA含量 表2是同一天中不同施藥濃度之間MDA含量的方差分析。由表2可以看出,第1天中MDA含量只有28mg/L與14mg/L差異不顯著,其他處理之間差異顯著;而且第2、3、4、5、10、15、20天中5個濃度下的MDA含量差異均顯著。

2.3.3 同一施藥濃度下不同時間葉綠素含量 表3是同一施藥濃度下不同時間葉綠素含量的方差分析。由表3可以看出,在高施藥濃度下(56mg/L),不同時間間葉綠素含量差異均顯著,可見高濃度吡蟲啉對葉綠素含量的影響最大。

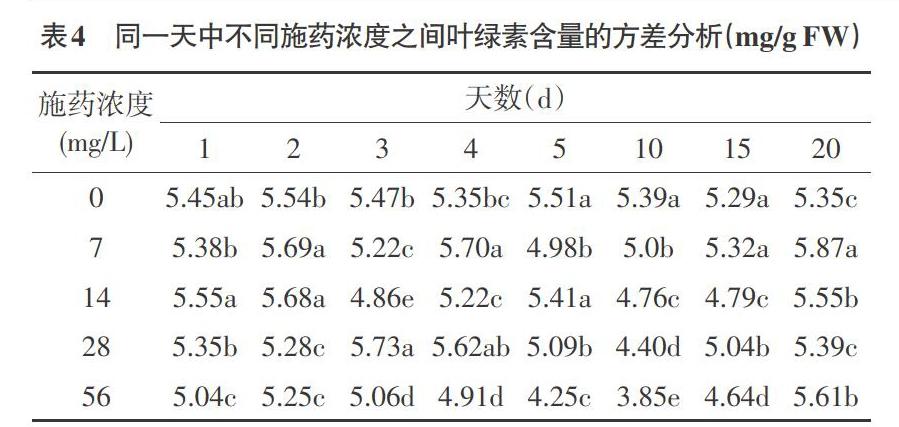

2.3.4 同一天不同施藥濃度葉綠素含量 表4是同一天中不同施藥濃度之間葉綠素含量的方差分析。由表4可以看出,同一天中,不同施藥濃度之間葉綠素含量呈現不同程度的差異性顯著,時間越長,各處理之間差異性越顯著。

3 結論與討論

國內外相關研究表明,農藥為作物的脅迫因子,能導致作物生理生化指標發生改變[11]。但從本次試驗結果來看,不同濃度吡蟲啉在不同時間對玉米葉片葉綠素含量均無明顯改變,只有最高濃度的吡蟲啉才對其含量產生影響,因此,對玉米而言,吡蟲啉在處理濃度范圍內并沒有對葉綠素產生嚴重傷害。

植物器官衰老或在逆境下遭受傷害,往往會發生膜脂過氧化作用,丙二醛(MDA)是膜脂過氧化的最終產物,會嚴重損傷細胞的生物膜,降低膜中不飽和脂肪酸的含量,使膜的流動性降低[12]。同時,許多學者認為,脂膜過氧化還能影響植物的光合作用和呼吸作用,使光合作用和呼吸作用中的電子傳遞發生一定的改變,從而導致大量流行性氧自由基的產生,進一步引起膜脂過氧化[13] 。從本次試驗結果來看,吡蟲啉濃度越高,丙二醛含量也越高,那么對生物膜的傷害就越大,可見吡蟲啉對玉米丙二醛的影響是非常明顯的。因此,農業生產過程中應盡量減少農藥用量,避免對環境、生物鏈及作物本身的代謝造成嚴重影響。

參考文獻

[1]劉漪,石德清.吡蟲啉的研究與進展[J].高等函授學報(自然科學版),2004,17(1):6-9

[2]黃紅霞,吳良軍,陳環球,等.吡蟲啉·戊唑懸浮種衣劑防治水稻薊馬試驗[J].湖北植保,2018(6):4-6.

[3]李亞萍,李祥瑞,張云慧,等.吡蟲啉懸浮種衣劑對麥無網長管蚜實驗種群的影響[J].植物保護,2019,45(1):25-29,36.

[4]劉剛,王璐,李美榮,等.吡蟲啉懸浮劑拌種防治玉米苗期害蟲田間藥效試驗報告[J].農藥市場信息,2018(1):59

[5]王洪皓,喬輝,何偉鋒,等.利用高巧(60%吡蟲啉懸浮種衣劑)防治小豆蚜蟲效果研究[J].園藝與種苗,2020,40(3):50-52.

[6]李配.吡蟲啉拌種對花生種子活力及幼苗生長的影響[D].泰安:山東農業大學,2014.

[7]趙世杰,許長成,鄒琦,等.植物組織中丙二醛測定方法的改進[J].植物生理學通訊,1991.30(3):207-210.

[8]李合生.現代植物生理學[M].北京:高等教育出版社,2006:7.

[9]王學奎.植物生理生化實驗原理和技術[M].北京:高等教育出版社,2006:5.

[10]蓋鈞鎰.試驗統計方法[M].北京:中國農業出版社,2000:6.

[11]杜寶貞,王家堯,莫飄,等.吡蟲啉在不同施藥時間對玉米葉綠素含量的影響[J].農藥科學與管理,2013,34(3):57-59.

[12]段強,姜興印,鮑靜,等.吡蟲啉拌種對高產夏玉米幼苗生長及其保護酶活性的影響[J]. 應用生態學報,2011,22(9):2482-2486.

[13]馮緒猛,羅時石,胡建偉,等.農藥對水稻葉片丙二醛及葉綠素含量的影響[J].核農學報,2003,17(6):481-484.

(責編:徐世紅)