鄉村振興戰略下的農村普法教育現狀研究

——以邵陽市新寧縣為例

余 珍 譚雪麗 張 穎

(湖南師范大學法學院 湖南 長沙 410081)

1 概述

隨著新農村建設工程不斷推進,農村經濟實現了飛躍式發展,但是在法律教育方面卻非常薄弱。存在群眾受教育水平較低、普法經費欠缺、政策無法落地執行、普法工作人員專業水平不足等問題,已經成為迫切需要解決的重要事務。

建設法治國家離不開建設法治農村,要做到“法治中國”,首先要做到“全面普法”,而普法的難點和重點應放在如何實現“法治農村”上,“法律六進”普法工作明確要求開展“法律進農村”的活動。本文基于對邵陽市新寧縣金石鎮等8 個鄉鎮的農村普法教育現狀實地調查結果,對邵陽新寧普法教育情況展開研究,分析當地普法過程中存在的問題,并提出推進農村普法教育工作的建議。

2 調查情況

2.1 調查對象。本次調查研究以邵陽市新寧縣八個鄉鎮為調查對象,以村鎮普法宣傳活動開展情況和村民參與法律活動的情況為調查內容,走訪了新寧縣司法局及各鄉鎮政府和司法所,金石鎮、白沙村、飛仙橋鄉、萬塘鄉三村、崀山鎮、高橋鎮村民以及村委會。

2.2 調查方法

2.2.1 實地調查法。與新寧縣司法局取得聯系,獲得司法局的支持,并在選定村鎮時征求其意見,確定調查點后,實地走訪了新寧縣的8 個村鎮和當地司法所、政府相關機構。

2.2.2 問卷調查法。根據調研前期檢索的資料編制問卷,在發放問卷過程中根據遇到的問題不斷完善問卷,在新寧縣發放問卷700 余份,收回有效問卷503份,通過調查了解新寧縣農村普法教育的現狀。

2.2.3 訪談調查法。在調研過程中,調研組采訪了新寧縣司法局、白沙村村委會、白沙村綜合服務中心、飛仙橋鄉司法所、崀山管理局、崀山司法所、崀山鎮政府和新寧縣金石鎮、白沙村、飛仙橋鄉、萬塘鄉三村、崀山鎮、高橋鎮的村民,從多個角度了解新寧縣農村普法教育的現狀。

3 調查結果與分析

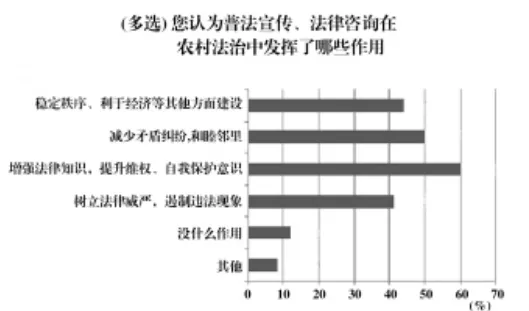

調查結果(圖1)顯示,在普法教育工作中,普法宣傳起到了一定的積極作用,88.07%的受訪者認為普法宣傳、法律咨詢在農村法治中發揮了樹立法律尊嚴、遏制違法現象、提升權益維護意識、減少糾紛、和睦鄰里、穩定秩序、利于經濟發展等作用。但是新寧縣農村普法教育仍然存在著一定問題。

3.1 普法主體法律宣傳工作不到位

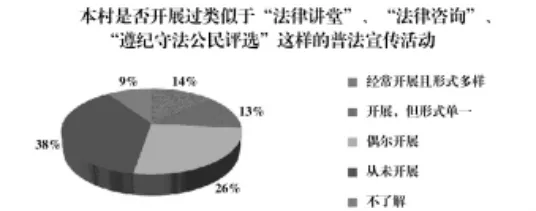

3.1.1 工作開展力度不夠高,經費不足。問卷結果及采訪記錄(圖2)顯示,38%的受訪者表示當地從未開展過普法宣傳活動。這表明,司法機關和政府在法律宣傳的過程中,沒有將法律教育工作落實到位,工作開展力度不夠。在采訪各鄉鎮司法所的過程中,受訪者普遍反應普法經費不足,經費不足很大程度上限制了普法工作的開展。

3.1.2 法律宣傳工作開展不夠深入,且形式單一。受訪者介紹,當地法律宣傳工作主要做法是由司法所向村委會定期發放法律知識宣傳冊,隨后由村委會挨家挨戶向村民發放宣傳冊。但是部分法律資料積壓于村委會,沒有及時發放,導致普法范圍不夠廣泛、全面。此外,沒有及時發放的資料,哪怕隨后發放也已與當時實際情況脫節,不能讓村民掌握有效的法律知識。基層普法的效果很大程度上與普法方式有關,只有采用合理高效的普法方式,才能有效提高農民的法律意識。

3.2 普法成效不足,民眾法律意識薄弱。普法教育的開展,不僅需要基層干部的參與與支持,還需要民眾積極配合。調 查( 圖 1) 顯 示,11.93%的受訪者認為普法宣傳沒什么作用,表明部分村民的法律意識較為淡薄,這為普法教育工作的開展帶來了一定的困難。

圖1 普法宣傳 法律咨詢在農村法治中的作用調查情況

圖2 普法宣傳活動開展情況調查

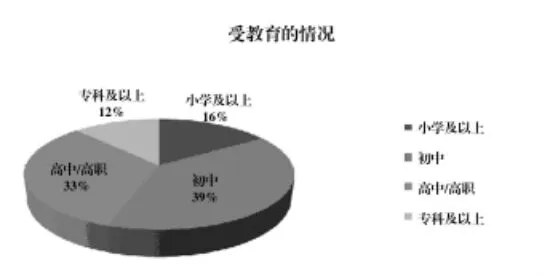

3.2.1 村民文化程度不高,缺乏對法律的正確認識。圖3 顯示,55%的受訪者為初中及以下文化教育程度,88%的受訪者為高中及以下文化教育程度,受訪者學歷水平低,對法律不夠了解,當村民遇到糾紛的時候常選擇“私了”,而不是選擇法律途徑解決矛盾與糾紛。此外,在訪談過程中,部分村民傾向于尋找當地德高望重者主持公道的方式解決矛盾。

圖3 受訪者受教育情況調查

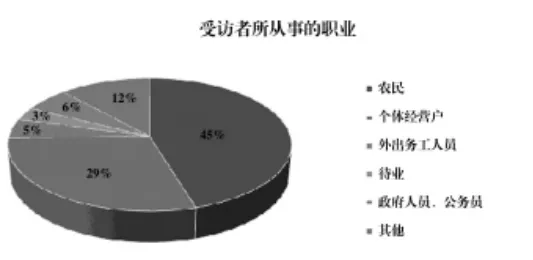

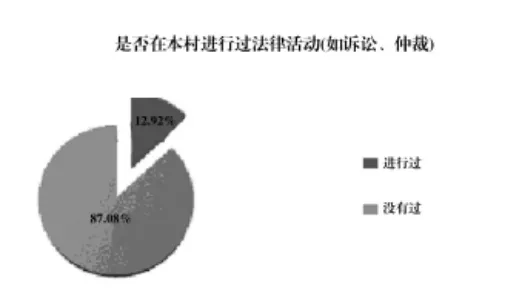

3.2.2 村民很少參加法律實踐。從圖4、圖5 得出,45%的受訪者為農民,處于較為安穩的鄉土社會,大部分人能夠通過相對獨立的生產活動實現自給自足,在自己從事的職業中很少與他人產生糾紛、碰到法律問題; 高達87.08%的受訪者沒有參加過法律活動(訴訟、仲裁等),僅有12.92%的村民進行過法律活動。

圖4 受訪者從事職業調查

圖5 受訪者進行法律活動情況調查

圖6 顯示,當產生糾紛時,51.7%的受訪者會選擇“私下和解”。當該方式不能解決矛盾與糾紛時,55.7%的受訪者選擇請村委會調解的方式解決矛盾與糾紛。

3.3 法律法規本身制定不合理

3.3.1 法律法規不能因地制宜。問卷結果及采訪記錄(圖7)顯示,10.93%的受訪者認為有些相關法律法規脫離當地實際,無法參照。當法律法規脫離當地實際時,民眾將糾紛訴諸于法律的意愿會降低,對法律的需求會減少,給普法教育工作的開展帶來了阻力。

圖7 以鄉村振興為目標制定的相關規定是否符合實際情況調查

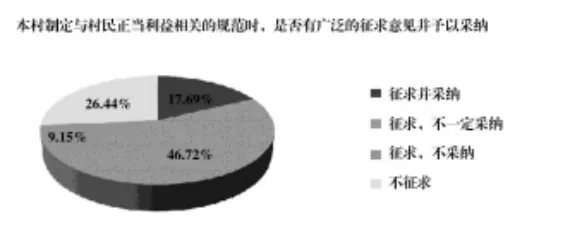

3.3.2 法律法規制定過程沒有充分體現民意。在法律法規的制定過程中,制定者對民意的關注度不夠高,26.44%的受訪者反映制定者沒有征求百姓意見,導致民眾認可度較低,給法律實施也造成了一定的困難。

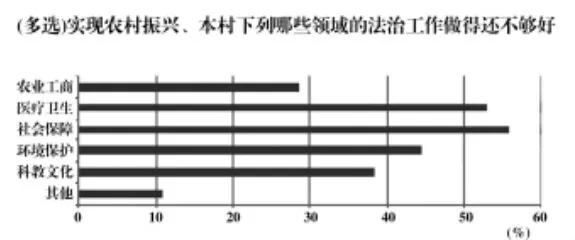

3.3.3 法規法規覆蓋領域與深度不足。在調查“村民需要哪些方面的法律幫助”中,出現了扶貧方面、醫療和教育方面、務工和勞動法方面、食品安全方面、醫療保障方面、繼承方面、不動產登記方面、老年人生活補貼與醫療補助方面、農民工維權方面等答案。問卷結果(圖9)顯示,受訪者普遍反映在農業工商、醫療衛生、社會保障、環境保護等領域的法治工作都需要進一步加強。進一步表明,法律法規本身的制定還不盡完善。

圖8 法律制定時是夠征求村民意見情況調查

圖9 農村法制工作需要改進的方面

3.4 法律實施與監督不到位,法治公信力不高

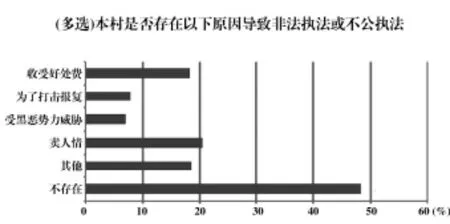

3.4.1 民眾信任度不高。問卷結果及采訪記錄(圖10)顯示,51.8%的受訪者認為本村存在非法執法和不公執法的情況。38.7%的受訪者反映在法律執行過程中,出現了收受好處費、靠人情關系等情況。其中最為突出的一個問題是在扶貧攻堅開展過程中出現了“有房有車是貧困戶,無房無車不是貧困戶”的情形。

圖10 農村非法執法或不公執法原因調查

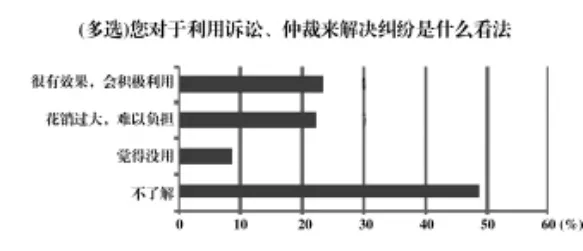

圖11 顯示,由于不公正執法情況的存在,8.95%的受訪者認為利用訴訟、仲裁來解決糾紛沒有作用,這反映了村民對法律的不信任,在普法教育過程中容易產生一定的抵觸心理。

圖11 利用法律解決糾紛的看法調查

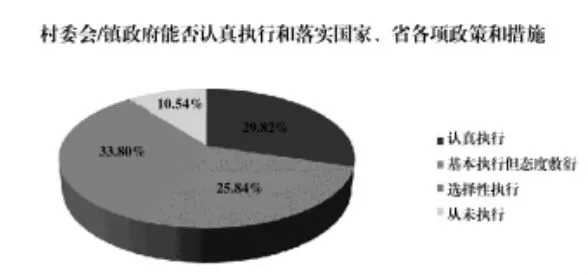

圖12 基層組織能否認真執行國家政策情況調查

3.4.2 法律法規執行程度低,民眾產生消極情緒。圖12 顯示,33.8%的受訪者認為執法者者對法律法規選擇性執行。在采訪過程中,有受訪者稱“有些法律和法規、政策本身是好的,但是沒有得到執行”,法律與法規落不到實處、得不到執行,民眾漸漸覺得求助法律也不是一條公正的途徑,從而忽視自身的法律教育。

4 推進農村普法教育的建議

普法教育工作的進行,需要完備的法律作支撐,讓法律在執行的過程中具有可操作性,貼合民眾需要,讓民眾認可法律。與此同時,也離不開執法者公平、公正地執行法律,讓民眾在生活中,尤其解決糾紛時能夠深切地感受到法律帶給他們的益處,這樣他們才會進一步信任法律,學習法律,以法律知識武裝自己,在與他人發生糾紛與矛盾時能夠以法律維護自身權益。

4.1 提高農村普法工作水平。當前普法基層干部一般都是村組的黨員干部,沒有經過系統的法律知識培訓,或培訓的時間較短,法律素養與法律管理水平不高,不能進行有效的系統化的普法工作。如果農村普法人員不能夠充分地了解與理解法律,無疑會給法律普及工作造成很大的難度。農村普法教育應選擇專業人員,比如縣司法局、各司法所的工作人員,定期下鄉開展普法工作;或邀請大學教授或法律專業人士給農村基層干部、村民上課;還可以組織本地大學法律專業學生或從事法律工作的專業人員下鄉普法。

4.2 加強對普法工作的考核,打造地區普法教育指數。普法工作開展以來,我國取得了很大的成就,但仍存在一些問題。我們應從普法教育的目的出發,堅持普法教育與社會主義法制教育相統一,形成完備的、實事求是的考核制度。對不同地區普法教育開展情況進行評估時,應打造具體的地區普法教育指數。可以設置一系列具體的參考指數,如有關法律條文掌握情況、不同法律之間關系的理解水平等。另外,還要考慮我國多民族的現實情況,對于少數民族農村地區普法教育指數,可設置另一套參數標準,如有關民族習慣法的基本內容、民族習慣法的歷史、社會主義法治文化的特征等。通過量化考核,可以清楚的看到普法工作的重難點,從而為普法工作的開展提供理論支持。

4.3 豐富普法宣傳方式,提高村民參與的積極性。被強制參與普法教育易使村民產生逆反心理,甚至加重他們對普法教育的抵觸。因此,需要開展豐富多彩的具有吸引力的普法宣傳活動,可以借鑒其他省市縣的普法方式,如湖南澧縣復興司法所“四微”普法教育方式;也可以結合本縣、本村的實際情況,開展普法宣傳,如新寧縣以臍橙種植為支柱產業,可以在一年一度的臍橙節上開辟分會場,進行相關法律的普法宣傳。另外,我國當前正處于新媒體快速發展的時期,在普法教育的過程中,可以充分利用微信、美拍、快手、抖音等新媒體平臺,讓法律知識更加快速且便捷的傳播給大眾。

4.4 加強普法內容的通俗性、全面性。在普法過程中要針對村民的具體知識水平和法律水平進行普法教育,將法律術語等村民未曾接觸過的法律專業知識通俗化,盡量用日常用語表達。還可以充分挖掘農村現有的優秀法治文化,挖掘本地法治故事,讓農民更易于理解相關法律。此外,在鄉村進行普法宣傳時往往選擇相同的主題,印制發放的法條也大多是憲法,日后需要將普法內容全面化,不僅要普及憲法這一國家根本大法,也要普及與村民的日常生活緊密相關的土地流轉、擔保、民間借貸、信訪等法律制度。

4.5 優化農村普法環境,實現精準普法。加強農村立法的民主性,提高農民的參與度,廣泛吸收村民參與立法,不斷完善農村法律法規。在立法完備的前提下,加大普法經費投入,構建多元化的糾紛解決機制,推進民間、行政、司法調解工作,并保障農村的司法公正,增強村民對法律的信任度。與此同時,考慮到村民職業分化明顯,需要在大數據時代下通過將實地調研與現代科技手段相結合的方式,了解農民需求,明確普法定位,進行精準普法。

4.6 完善法律監督,提高法律公信力。農村法治過程中,如果出現法律實施不公正或落實不到位等問題,村民對法律的信任度將會下降,因此應進一步完善基層法律監督,建設公平公正被老百姓普遍認可的執法隊伍,提高執法者素質,從根本上制止非法或不公執法。此外,村民大多選擇村委會調解作為解決糾紛的首要方法,而部分基層執法人員由于法律水平有限,導致了實質上的法律實施不公正。因此,需要進一步加大向人民法院起訴、向仲裁機構提起仲裁等糾紛解決方式的宣傳,促使村民選擇訴訟、仲裁解決糾紛,更高效、公正地為農民解決糾紛,提高法律公信力。