中藥方劑輔助西醫治療急性腦梗死的療效觀察

余勇飛 郭珍立 周 瑞 阮清源 張 麗 賈復敏武 鋒 魏 衡 臘 瓊 姜 昆 尹虹祥

(湖北省中西醫結合醫院,湖北 武漢 430015)

流行病學報道提示[1],急性腦梗死致死、致殘率在我國已居于腦血管疾病首位,給家庭及社會帶來極大負擔。國內外相關診療指南認為[2],對于急性腦梗死患者治療應將促進缺血半暗帶區神經功能恢復和側支循環形成放在首位。但目前西醫常規對癥干預方案存在總體療效欠佳、后遺并發癥多及遠期預后較差等問題,難以滿足臨床需要[3]。中醫認為急性腦梗死屬“中風”范疇,而痰瘀是其中決定性病理因素,針對這一病機辨證給藥可有效控制病情進展,提高生存質量[4]。本研究旨在觀察中藥方劑輔助西醫治療急性腦梗死療效及對過氧化氫酶(CAT)、血管內皮生長因子(VEGF)水平的影響,為中醫藥方案治療急性腦血管疾病提供更多循證醫學證據。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 納入標準:符合急性腦梗死西醫診斷標準[5];符合痰瘀阻絡證中醫辨證標準[6];病程在48 h以內;年齡≤75歲;方案經醫院倫理委員會批準,且患者及家屬知情同意。排除標準:既往腦梗死或腦出血病史者;短暫性腦缺血發作者;腦血管畸形者;顱內腫瘤者;腔隙性梗死者;造血系統疾病者;免疫系統疾病者;嚴重內分泌系統疾病者;肝腎功能不全者。

1.2 臨床資料 選取本院2018年3月至2018年12月收治的急性腦梗死患者共104例,隨機分為對照組與觀察組各52例。對照組中男性30例,女性22例;平均年齡(64.95±5.50)歲;平均病程(13.49±2.41)h;其中合并高血壓病21例,冠心病13例,糖尿病9例,高脂血癥15例。觀察組中男性33例,女性19例;平均年齡(64.30±5.43)歲;平均病程(13.59±2.45)h;合并高血壓病25例,冠心病14例,糖尿病10例,高脂血癥23例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 對照組采用常規西醫療法治療,依據《中國急性缺血性腦卒中診治指南2014》[5],具體措施包括降低顱內壓、營養神經、抑制血小板聚集、抗感染、降壓調脂及控制血糖等;對于符合溶栓指征者行rt-PA溶栓。觀察組則在此基礎上輔以中藥湯劑治療,組成:制何首烏15 g,制黃精15 g,炙僵蠶10 g,天麻 10 g,鬼箭羽10 g,海藻10 g,炙水蛭6 g。每日1劑,加水400 mL煎至200 mL,早晚溫服。兩組療程均為2周。

1.4 觀察指標 1)依據《中風病診斷與療效評定標準》[6]進行偏身不利、口舌歪斜、言語謇澀及氣短疲倦評分計算,每項總分6分,分值越高提示證候越重;2)神經功能損傷程度評價采用美國國立衛生院卒中量表(NIHSS)評分[7];3)日常生活質量評價采用BI量表[7];4)血液流變學指標包括全血黏度、血漿黏度及紅細胞沉降率,檢測儀器采用上海寰熙MVIS-2035型全自動血液流變分析儀;5)凝血功能指標包括血小板聚集率、血管性血友病因子、凝血酶原時間、活化部分凝血活酶時間、凝血酶時間及纖維蛋白原,檢測儀器采用深圳盛信康SK9000全自動血凝分析儀;6)CAT、VEGF及堿性成纖維細胞生長因子(bFGF)水平檢測采用ELISA法,試劑盒由珠海泉暉生物技術有限公司提供。

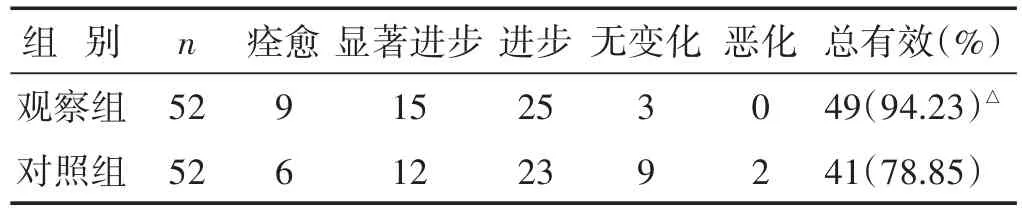

1.5 療效標準 參考文獻[8]擬定。痊愈:NIHSS評分較基線水平下降≥90%,傷殘分級為0級。顯著進步:NIHSS評分較基線水平下降≥46%,<90%,傷殘分級為1~3級。進步:NIHSS評分較基線水平下降≥18%,<46%。無變化:NIHSS評分較基線水平下降<18%。惡化:NIHSS評分較基線水平增加。

1.6 統計學處理 應用SPSS24.0統計軟件。采用t檢驗和χ2檢驗;檢驗水準為α=0.05。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組臨床療效比較 見表1。觀察組臨床療效顯著優于對照組(P<0.05)。

表1 兩組臨床療效比較(n)

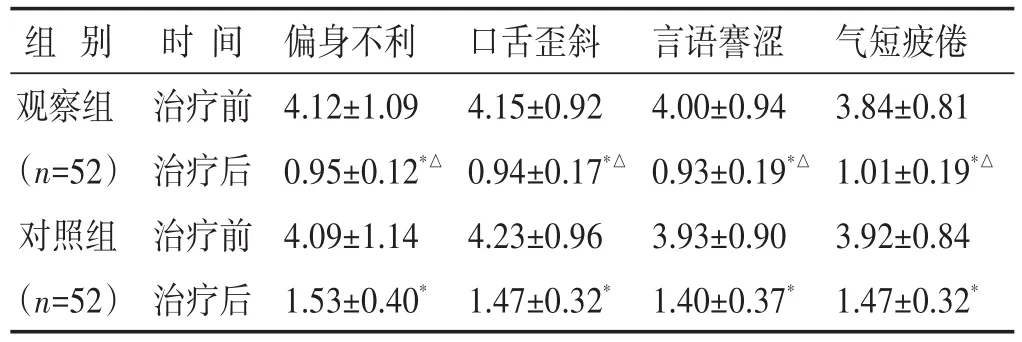

2.2 兩組治療前后中醫證候評分比較 見表2。觀察組治療后中醫證候評分顯著低于對照組治療后及本組治療前評分(P<0.05)。

表2 兩組治療前后中醫證候評分比較(分,±s)

表2 兩組治療前后中醫證候評分比較(分,±s)

與本組治療前比較,?P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。下同

組別觀察組(n=52)對照組(n=52)時間治療前治療后治療前治療后偏身不利4.12±1.09 0.95±0.12*△4.09±1.14 1.53±0.40*口舌歪斜4.15±0.92 0.94±0.17*△4.23±0.96 1.47±0.32*言語謇澀4.00±0.94 0.93±0.19*△3.93±0.90 1.40±0.37*氣短疲倦3.84±0.81 1.01±0.19*△3.92±0.84 1.47±0.32*

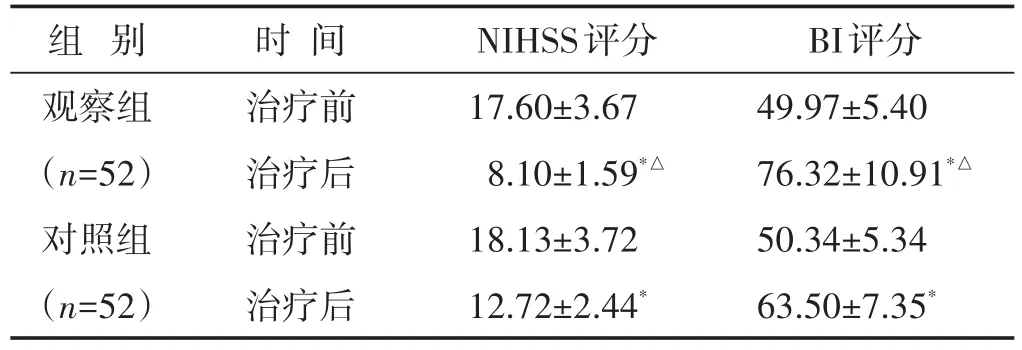

2.3 兩組治療前后NIHSS評分和BI評分比較 見表3。觀察組治療后NIHSS評分和BI評分均顯著優于對照組治療后及本組治療前評分(P<0.05)。

表3 兩組治療前后NIHSS評分和BI評分比較(分,±s)

表3 兩組治療前后NIHSS評分和BI評分比較(分,±s)

組別觀察組(n=52)對照組(n=52)時間治療前治療后治療前治療后NIHSS評分17.60±3.67 8.10±1.59*△18.13±3.72 12.72±2.44*BI評分49.97±5.40 76.32±10.91*△50.34±5.34 63.50±7.35*

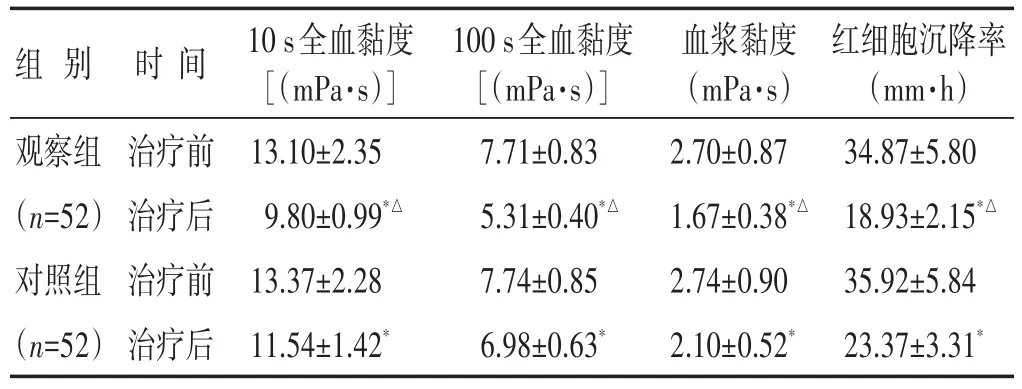

2.4 兩組治療前后血液流變學指標水平比較 見表4。觀察組治療后全血黏度、血漿黏度及紅細胞沉降率均顯著低于對照組治療后及本組治療前水平(P<0.05)。

2.5 兩組治療前后凝血功能指標水平比較 見表5。觀察組治療后血小板聚集率、血管性血友病因子、凝血酶原時間、活化部分凝血活酶時間、凝血酶時間及纖維蛋白原水平均顯著優于對照組治療后及本組治療前(P<0.05)。

表4 兩組治療前后血液流變學指標水平比較(±s)

表4 兩組治療前后血液流變學指標水平比較(±s)

組別觀察組(n=52)對照組(n=52)時間治療前治療后治療前治療后10 s全血黏度[(mPa·s)]13.10±2.35 9.80±0.99*△13.37±2.28 11.54±1.42*100 s全血黏度[(mPa·s)]7.71±0.83 5.31±0.40*△7.74±0.85 6.98±0.63*血漿黏度(mPa·s)2.70±0.87 1.67±0.38*△2.74±0.90 2.10±0.52*紅細胞沉降率(mm·h)34.87±5.80 18.93±2.15*△35.92±5.84 23.37±3.31*

表5 兩組治療前后凝血功能指標水平比較(±s)

表5 兩組治療前后凝血功能指標水平比較(±s)

組別 時間觀察組(n=52)對照組(n=52)治療前治療后治療前治療后血小板聚集率(%)75.85±10.70 52.72±6.96*△75.31±10.48 63.54±8.70*血管性血友病因子(%)170.82±31.489 104.37±20.73*△172.58±33.52 123.16±24.59*凝血酶原時間(s)8.59±0.96 14.55±1.87*△8.63±1.01 12.39±1.55*活化部分凝血活酶時間(s)30.53±5.46 42.32±8.06*△30.71±5.52 36.55±7.29*凝血酶時間(s)13.70±0.92 18.94±2.19*△13.91±1.00 16.20±1.42*纖維蛋白原(g/L)3.78±0.95 2.19±0.31*△3.85±0.99 2.72±0.55*

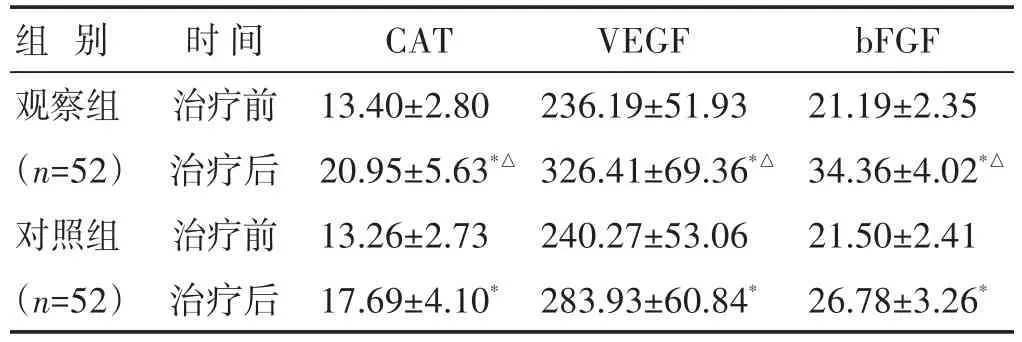

2.6 兩組治療前后CAT、VEGF及bFGF水平比較 見表6。觀察組治療后CAT、VEGF及bFGF水平均顯著優于對照組治療后及本組治療前(P<0.05)。

表6 兩組治療前后CAT、VEGF及bFGF水平比較(pg/mL,±s)

表6 兩組治療前后CAT、VEGF及bFGF水平比較(pg/mL,±s)

組別觀察組(n=52)對照組(n=52)時間治療前治療后治療前治療后CAT 13.40±2.80 20.95±5.63*△13.26±2.73 17.69±4.10*VEGF 236.19±51.93 326.41±69.36*△240.27±53.06 283.93±60.84*bFGF 21.19±2.35 34.36±4.02*△21.50±2.41 26.78±3.26*

3 討 論

急性腦梗死發病主要與腦部血液灌注不足導致神經細胞嚴重缺血缺氧,造成腦組織局部壞死或軟化,神經元迅速凋亡密切相關;同時腦血管閉塞后供血組織周圍側支循環形成減少和繼發微循環障礙亦是導致病情進展關鍵因素[9]。目前已有的西醫治療方案對急性腦梗死僅能短期內降低神經損傷程度,對遠期后遺癥狀和死亡率改善方面療效局限。在這一情況下越來越多學者開始重視中醫藥療法在急性腦血管疾病治療中的應用,并進行大量探索[10]。

肝腎虧虛、痰瘀阻絡為急性腦梗死發生關鍵病理環節,病位由血至脈再達腦絡[11]。年老體衰、飲食不節、情志所傷等因素導致肝腎虧虛,津液代謝不歸正化,聚濕化痰,脂濁內生,血滯為瘀,痰瘀互結,相互影響,相兼為患,日久則發為本病[12]。故急性腦梗死中醫治則當以滋補肝腎、祛痰化瘀為基本治則。本次研究所用中藥方劑組分中,制何首烏補腎益精,制黃精益氣滋腎,炙僵蠶化痰散結,天麻通脈開竅,鬼箭羽破血通經,海藻消痰軟堅,而炙水蛭活血散瘀,諸藥合用可共奏祛血瘀、化痰結及滋腎陰之功效。藥理學研究證實,黃精具有拮抗血小板聚集,降低神經細胞凋亡速率及改善遠期生活質量等多種作用[13];僵蠶可有效刺激模型小鼠大腦VEGF表達,增加缺血缺氧區域側支循環形成速率[14];鬼箭羽能夠上調機體CO合成釋放量,改善腦部缺血缺氧狀態,發揮神經組織保護作用[15];而天麻在調節血液流變學指標和增加大腦微循環血流灌注量方面的作用已被廣泛認可[16]。

本次研究結果中,觀察組臨床療效、治療后中醫證候評分、NIHSS評分、BI評分、全血黏度、血漿黏度、紅細胞沉降率、血小板聚集率、血管性血友病因子、凝血酶原時間、活化部分凝血活酶時間、凝血酶時間及纖維蛋白原水平均顯著優于對照組,提示中西醫結合治療急性腦梗死患者在保護神經系統功能、提高生存質量及改善血流動力學指標方面較單用西醫具有明顯優勢。而觀察組治療后CAT、VEGF及bFGF水平均顯著優于對照組及本組治療前,則表明急性腦梗死患者加用中藥方劑可有效上調CAT、VEGF及bFGF表達,而這可能是中藥方劑加用后療效更佳重要機制所在。已有研究顯示[17-18],VEGF水平升高可延緩神經細胞凋亡進程,促進局部微血管新生和側支循環建立,這對于控制腦梗死范圍具有重要意義;bFGF能夠誘導趨化多種血管生成相關細胞因子,加快血管內膜細胞增殖和基底膜降解速率,進而誘導內皮細胞遷移形成管腔結構,最終達到促進血管新生的作用;同時其還能夠刺激神經元增殖,實現神經功能重塑[19]。近年來實驗及臨床報道提示[20],急性腦梗死患者體內氧化應激反應增強和過量脂質過氧化物形成,是導致神經細胞變性壞死及病情進展的重要原因;而抗氧化酶CAT在機體內部能夠快速有效清除氧自由基,減輕氧化應激損傷,保護中樞神經細胞功能;其水平與患者神經功能損傷程度呈明顯負相關。

綜上所述,中藥方劑輔助西醫治療急性腦梗死可有效緩解神經損傷癥狀,提高生活質量,改善血液流變學指標,并有助于降低血液黏稠度;而中西醫結合方案療效更佳可能與其對于CAT、VEGF及bFGF水平具有更佳調節作用有關。