濕地生態修復與產業規劃研究

——以膠州灣濕地為例

湖 晨

(北京博大生態城市規劃設計院有限公司上海灝玓城市規劃設計分公司,上海 201799)

1 項目區概況

1.1 區位分析

膠州灣古稱膠澳,位于山東省青島市境內的半封閉海灣,是青島的母親灣。本項目范圍北至青蘭高速,西至交大大道與和諧大道,東臨大沽河流域與膠州灣海域,南接生態大道以南海域,總面積為26.1 km2。

1.2 水文條件

根據《青島市水資源綜合規劃》,全市多年平均(1956~2010年系列)降水量為689 mm。降水量的年際變化較大,全市年降水量最大值為1371 mm(1964年),最小值為303 mm(1981年)。降水量年內分配不勻,主要集中在汛期6~9月,其降水量約占全年的73%,最大一次連續降雨量達269.6 mm。

1.3 濕地類型

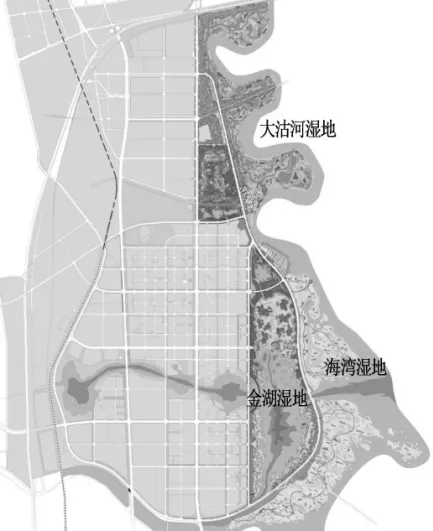

青島市濕地劃分為四類:分別為近海和海岸濕地、河流濕地、沼澤濕地和人工濕地。本項目由大沽河濕地、海灣濕地、金湖濕地三大濕地組成(圖1),根據該分類:大沽河濕地為河流濕地,海灣濕地為近海和海岸濕地,金湖濕地為人工內湖濕地(圖2)。

圖2 濕地整體效果

圖1 總體布局

2 現狀問題綜述

(1)洪潮與內澇威脅。新建成的防洪堤壩路阻斷了降雨徑流從項目地排入膠州灣的通道。經過計算在最大連續降雨的情況下將存在內澇災害,對人民的生命和財產安全造成威脅[1]。

(2)濕地空間格局破壞。膠州灣的圍海造陸和各種工程開發導致海灣濕地水域面積縮小了近1/3。各種鹽田、養殖池、港口、公路和工廠建設,侵占了大面積的灘涂,破壞了膠州灣濕地的空間格局。膠州灣的生態保護、珍稀鳥類和漁業資源保護面臨諸多問題。

(3)濕地自凈化能力喪失。濕地水體面積的減少,不足以保證土壤與水體、植物與水體的接觸面積,水體交流與自凈化能力非常有限。海灣濕地土壤鹽堿化嚴重,缺少濕地植被群落,同時防洪堤壩路也阻斷了海岸正常的潮汐漲落和水體交換,濕地的自凈化能力逐漸喪失。

3 規劃目標

將膠州灣濕地再現膠州灣濕地自然風貌,改善水質,保證清水入海。促進膠州灣的生態可持續性、經濟可持續性、城市發展的可持續性,以及保障生態安全和生態文明的發展格局[2]。

(1)保證水資源安全。濕地是防洪防旱防內澇、保護雨洪資源、保證水資源安全的重要屏障,本次濕地設計的重要意義在于,若遇到歷史最大持續降雨量時,有效地保證開發區免于內澇的災害。

(2)提高水系自凈化功能。膠州灣濕地生態修復意義在于防止陸地面源污染進入膠州灣,保障灣區水質。同時通過植物的配置、種植和水系格局打造,提高水系的自凈化能力[3]。

(3)恢復自然生境系統。通過對三大濕地的生態保育和生態修復、森林的規劃和養育,按生物多樣性要求打造不同的濕地生境及濕地空間格局,構建陸地動物、濕地鳥類、水生動物棲息地,形成穩定的金字塔式生態體系。

(4)經濟與環境可持續發展。本項目所研究26 km2濕地每年提供的生態系統服務價值約2.4億元。深入挖掘當地特色歷史文化,以文化特色增加城市吸引力,推動文化與旅游的融合,實現經濟與環境的協調發展[4]。

4 濕地生態保護規劃

4.1 生態保護規劃

(1)大沽河濕地。大沽河濕地位于環膠州灣高速至大沽河河口,范圍北至青蘭高速,西至和諧大道,東臨大沽河流域,南接黑龍江路,規劃面積8.7×104m2。

(2)海灣濕地。海灣濕地位于膠州灣濕地的西北側,范圍為生態大道往東,至膠州灣海域,規劃面積10.17×104m2。

(3)金湖濕地。金湖濕地北至黑龍江路,西至和諧大道,其東側和南側以生態大道與海灣濕地分隔,規劃面積為7.37×104m2。

4.2 濕地水系規劃

4.2.1 大沽河濕地

大沽河的水質保障賴于水陸空間格局的打造,全面取消現狀魚塘,徹底恢復為河流濕地。主河道南北連通大沽河,沿河流開挖水網、坑塘和小湖泊,串聯若干支流,打造濕地坑塘系統。通過密集的水網、坑塘、湖泊留住水,化雨洪為資源,做到防洪防旱防內澇。

4.2.2 海灣濕地

面源污染是海灣濕地首要解決的問題。沿海灣濕地灘涂上開挖潮溝,使海水能夠緩緩深入灘涂內部,同時在灘涂上大片種植叢狀的蘆葦和堿蓬植物,通過濕地植物的阻擋,可以減緩海浪對土壤和堤岸的沖刷。濕地植物也降低了水流速度,增加水流與植物表面的接觸時間,發揮濕地的自凈化功能。

4.2.3 金湖濕地

金湖濕地范圍內有兩個入水口和一個出水口。北入水口水源來自上游大沽河,通過微地形設計留出一條河道匯入金湖。西側入水口來源于躍進河引入的洋河水,最終匯入東側的膠州灣。金湖濕地設計在河床空間改造上開挖水動力溝渠、保持河床坡降比在5‰~10‰。同時,開挖湖泊水深6 m以上的“鍋底”深水區,使底部泥沙集中沉降,便于采取集中定點式清淤措施。

4.3 景觀空間格局規劃

(1)大沽河濕地。大沽河濕地的空間格局由密集的水網、坑塘、湖泊、灘涂濕地構成。水網密集縱橫交織,坑塘湖泊點綴其間,有如“大珠小珠落玉盤”。濕地中人工架設的木棧道如絲絲縷縷的飄帶,將游客引入觀鳥塔中。

大沽河濕地構成要素:水網,水深1~3 m,占總面積的20%;坑塘,水深3~6 m,占總面積的15%;濕地草灘,占總面積的55%;陸地及綠島,占總面積的10%。

(2)海灣濕地。海灣濕地的空間格局由水(潮溝)、植物(堿蓬和蘆葦)、灘涂構成,聯系著海洋與灘涂濕地和植被,也是海洋動物游移、鳥類等動物密覓食產卵棲息的地帶,促進著生態系統的能量循環和物質交換。在灘涂上大片種植叢狀的蘆葦和堿蓬植物,通過植物根系的固定作用,減緩漲落潮期間海水對堤岸、灘涂土壤的沖刷。

海灣濕地構成要素:蘆葦,水深0~1 m,占總面積的60%;堿蓬,水深0~1 m,占總面積的25%,水面,水深1~3 m,占總面積的15%。

(3)金湖濕地。金湖濕地的空間格局由大大小小的湖面、湖邊濕地、水上森林島嶼、湖灣、斜坡、微地形構成。湖泊河床空間應為“鍋底”形態,可以讓污染物充分沉淀。湖泊北側設置有若干島嶼,圍合出若干小湖面空間。島嶼岸線自由蜿蜒,湖岸和島嶼岸線長度與湖面面積之比應大于2,有利于擴大土壤與水體、植物與水體的接觸,有利于水質凈化。

金湖濕地構成要素:湖面占總面積的60%,其中水深1~3 m占20%,3~6 m占25%,低于6 m占15%;濕地的面積占23%,在水面以下1 m至水面以上2 m高度為濕地;樹島的面積占15%,在水面以上2~4 m高度為樹島。

4.4 植物群落規劃

植物選種原則:以鄉土植物為主,不可選用入侵植物;選擇耐鹽堿、耐水濕能力及抗逆性良好的植物;選擇具有較高觀賞價值的植物。

4.4.1 大沽河濕地

植被群落應從整體布局出發,片植為主,以小喬、灌木林輔以地被包圍高樹冠林地。高樹冠郁閉度應≤30%,小喬、灌木林郁閉度50%~80%為宜。濕地植物群落以蘆葦群落為主,主要分布在海拔-1~2 m的地帶,占整個濕地總面積的55%。海拔2 m以上的地帶,以路邊生態林及綠島林為主,占總面積的10%。

4.4.2 海灣濕地

海灣濕地植被群落以蘆葦和堿蓬為主,鹽地堿蓬在海灘中廣袤分布,它們或與蜿蜒密布的潮溝水系交錯,或與蘆葦鑲嵌而生。鹽地堿蓬的種植,不僅對于海灘生態環境的保護具有重要意義,也對海灣動植物生態系統的復建發揮重要功用。蘆葦和堿蓬種植在-1~0 m的地帶,分別占濕地面積的60%和25%。

4.4.3 金湖濕地

濕地公園水分鹽度較高,未來在植物種植時,沿著生態大道內側的陸地部分,回填0.2~0.5 m的砂礫石、2.5~3 m的客土、1.5~2.5 m的種植土,作為陸地植物種植地帶。而在濕地植物的選擇上,要特別考慮耐鹽堿植物,合理布置水生植物群落。

5 濕地產業規劃

5.1 產業功能分區

規劃區形成三大濕地與五大特色游園相融合的功能結構,其中:“三大濕地”——形成“大沽河河流濕地、金湖內湖濕地、海灣濕地”三個不同生態格局的濕地公園;“五大特色游園”——展示世界不同園林特色的藍島圓夢園,以漁港休閑文化為特色的漁人碼頭,利用新能源技術打造的國際清潔能源博覽園,以濕地科普與科研為主的國際濕地生態中心以及體驗世界級的室內激水樂園。

5.2 重點項目規劃

5.2.1 世界園林之窗——藍島圓夢園

各大文明在這里匯集碰撞,以“世界園林之窗”作為靈魂打造文化品牌,以世界不同文化園林為空間載體,形成“一步行千里,一眼望千年”的奇幻旅游綜合體。古典圓夢園是文化與環境、景觀、建筑等載體完美融合的產物,也是依托生態濕地環境的世界民俗樂園,在這里體驗世界文化的碰撞之旅。

5.2.2 藍色港灣——漁人碼頭

利用膠州灣廢舊漁港工廠改造成娛樂集市,形成以海絲文化展示、世界特色海鮮餐飲、濱海休閑娛樂、時尚購物、節日活動等功能于一體的復合型業態體系,打造膠州灣以漁業文化為特色的漁港休閑目的地。創建“夜游膠州”娛樂品牌,成為夜間娛樂的持續動力,體驗白天集市的熱鬧熙攘與黑夜星空的靜謐璀璨,未來膠州灣最大的商業娛樂匯集地,亦動亦靜,令人向往。

5.2.3 生態未來——國際濕地生態中心

以青島本地特有植物為景觀元素,膠州灣特有文化為內涵,優化濕地水陸生態格局,打造體現青島特色景觀和膠州文化內涵的生態旅游島。創建一個可學、可游、可親、可居的世界級濕地科普教育中心和濕地生態系統博覽館。

6 效益分析

生態系統的建設可以最大限度地恢復被破壞的水生態系統,濕地在提供水資源、調節氣候、涵養水源、防洪防旱防、降解污染物、保護生物多樣性等方面將發揮重要作用。

濕地的生態修復與產業規劃,植入豐富的休閑旅游產品和文化旅游產品,帶動旅游產業發展。初步估算項目全部建成并投入運營后,年經營凈利潤約6.5億元,效益可觀[5]。

7 結語

青島膠州灣濕地項目對于美化濱海城市環境、改善社會民生、提高生活服務質量、增加就業和居民收入水平、大幅提升膠州城市品牌與形象等方面均具有突出意義。初步估算,項目將促進直接就業崗位5000余人、間接12500余人,帶動年均旅游人次超過1250萬人次,塑造超過8個城市形象名片工程。