我國化妝品監管現狀淺析與建議

王領,曾川,陳陸香玉,劉佳偉,張守文

1. 國家藥品監督管理局高級研修學院, 北京 100073; 2. 齊魯工業大學(山東省科學院),濟南 250353

引言

化妝品,是指通過涂抹、噴灑等其他類似方式分散于皮膚表面及其附屬器官(指甲、毛發、口唇、牙齒等)用以清潔、修飾、除臭、美容等的日用化學品。隨著人類社會的不斷進步,消費者對皮膚美容的關注度逐漸提升,化妝品在此過程中起到了至關重要的作用。本文通過對國內外化妝品的監管現狀并聯系實際情況淺析我國化妝品監管不足之處,并對此提出了相關建議。

一.國內化妝品法規現狀

為規范化妝品企業行為,保證化妝品的衛生質量和使用安全,保障消費者的合法權益。國家衛生部于1989年針對化妝品生產企業、生產、銷售等方面頒布了我國第一部化妝品相關行政法規《化妝品衛生監督條例》,之后又陸續頒發了《化妝品廣告管理辦法》、《進出口化妝品監督檢驗管理辦法》、《化妝品安全技術規范》、《化妝品標識管理規定》、《化妝品生產企業衛生規范》等一系列行政法規。

隨著我國化妝品行業不斷發展,美妝市場已經有了嶄新的面貌,已頒布相關法規之中開始逐漸出現不符合現今化妝品行業發展的條例。因此,國家相關部門對化妝品行政法規進行了相關修訂或予以直接廢止。2005年9月,國家工商管理行政總局令修改《化妝品廣告管理辦法》部分條款,之后又于2016年將該法規予以廢止。2015年8月,國家食品藥品監督管理局開始修訂《化妝品衛生監督條令實施細則》,歷時5年的《化妝品監督管理條例(修訂草稿送審稿)》于2020年修訂完成。1月,國家總理李克強于國務院常務會議中簽署通過命令。此外,《化妝品安全技術規范》等其它法規也在不同程度上進行修訂。

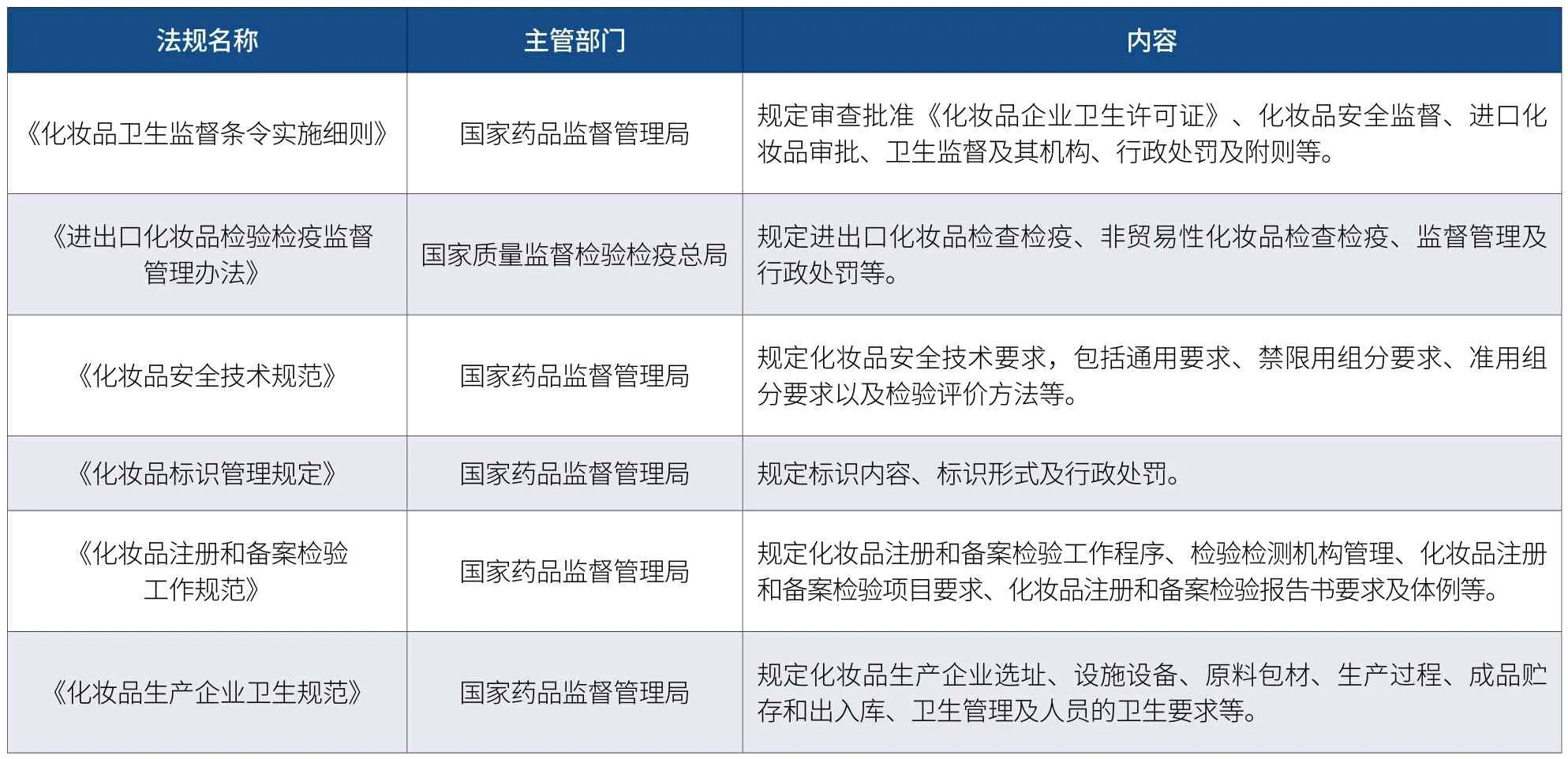

隨著法規不斷的更新換代,使我國在化妝品監管問題上取得了一定的成果。較為典型的如眾所周知的“杜鵑醇”事件,大陸質檢部門以安全性不足為由拒絕其入境,使該產品無法在大陸進行合法銷售,大陸消費者也因此免受其害。筆者通過對規范中國化妝品行業的幾部主要現行行政法規進行了總結,如表1所示。

二.國內化妝品監管部門發展歷程

1989年,衛生部頒布了我國第一部化妝品法規《化妝品衛生監督條例》,標志著我國化妝品正式受到國家部門的監管。2008年9月,《關于化妝品許可受理交接工作的公告》(中華人民共和國衛生部國家食品藥品監督管理局公告2008年第19號)]發布后,我國化妝品的衛生監管職能由衛生部劃入其管理的國家食品藥品監督管理局。2013年國務院機構改革,將國家食品藥品監督管理局改名為國家食品藥品監督管理總局,全面負責化妝品監督管理工作。2018年,原國家食品藥品監督管理總局、原國家質量監督檢驗檢疫總局和原國家工商行政管理總局進行組建國家市場監督管理總局,原食品藥品監督管理總局并入國家市場監督管理總局旗下,并組建了國家藥品監督管理局,化妝品監管工作便轉于國家藥品監督管理局進行。部門的統一管理,在化妝品實際監督管理中發揮了更大的作用,使化妝品監管效率得到了提升,并有效的解決了重復檢查、推卸責任和檢查真空等問題。

表1 國內化妝品法規及主要內容

三.我國化妝品監管問題

(一)法規尚不完善

雖然我國化妝品相關行政法規已立多部,涵蓋方面也相對較為廣泛,但與日益發展的化妝品行業而言,仍存有許多不足之處。

3.1 法規內容涵蓋不全面

在購買化妝品時,消費者最關心的問題是產品的安全性和功效性。關于安全性評測,法規所列內容還存有較大空白。以2015版《化妝品安全技術規范》為例,其中規定禁用組分1290種,禁用植(動)物組分98種,而所列檢測方法只能檢測一百多種禁用成分。關于功效方面,有《化妝品安全技術規范》、《化妝品功效宣稱評價指導原則(征求意見稿)》和《化妝品注冊和備案檢驗工作規范》三部法規提出功效評價相關辦法和原則。但僅有《化妝品安全技術規范》提出功效評價統一方法,且僅包含防曬類化妝品功效評價方法,而對消費者所關心的美白、祛痘、抗衰等方面均未提及。由于不同功效評價機構所采用評價方法不同,致使監管部門在實際工作中難度有所增加。

3.2 法規陳舊和懲處力度不夠

隨著化妝品行業的飛速發展,現行的法律法規已顯陳舊,無法完全跟上市場的步伐,對一些新的違法違規行為無法適用。例如,原《化妝品廣告管理辦法》第八條第3點規定化妝品不得宣稱具有醫療作用,于是某些企業便采用與醫療機構扯上關系的方式誤導消費者,2019年火爆全網的協和維生素E乳就是典型的例子。在這樣的法律法規背景下,執法人員處在有風險不管理則失職,想管理卻又無法可依的窘境,致使監管人員在實際監管中進退兩難,嚴重影響了執法人員的工作積極性。此外,對于違規懲處力度也遠遠不夠。普遍存在罰款金額較低的現象,甚至還有有違無罰的情況,極大的降低了對化妝品違法違規行為的威懾力度。因此,面對豐厚的利潤,許多企業寧愿選擇鋌而走險,嚴重損壞了消費者利益。

(二)監管力度不足

針對已經上市的合法化妝品企業,相關部門進行隨機飛行檢查;對于未上市企業申報生產許可證等證件,相關部門嚴守關隘,對化妝品的監管取得了一定成果。但針對美容院所、市場營銷以及廣告的監管等方面,還存有較大問題。①美容院所。消費者對于化妝品的理想作用是具有一定療效,針對消費者這一心理,美容院推出“似妝非妝、似藥非藥”的“三不像”產品,對于此類產品,目前并無相關法規明確規定。由于無法可依,執法部門便無從監管。②市場營銷。在化妝品實際銷售中,充分暴露出了監管力度的不足。對于線下銷售,消費者可以通過感官對化妝品進行初步評價,也可以通過標識進行簡單判斷。而對于線上銷售,尤其是主播帶貨熱潮興起之后,消費者無法通過實物來判斷,便只能通過銷售人員主觀輸出和廣告宣稱來進行選擇,無形之中埋下了巨大的安全隱患。線上銷售和主播帶貨雖在一定程度上促進了化妝品行業的發展,但質量問題不容樂觀,諸如三無產品、虛假宣傳、非法添加之類均有存在。更有甚者,還出現某主播帶貨以“諾貝爾化妝學獎”來宣稱的現象。③廣告。某些企業為了建立品牌偏好,增加消費者對該品牌的好感度,以此獲得更多的利益,便開始非法宣稱。《廣告法》和《反不正當競爭法》中均明確規定,不得虛假宣傳,不得夸大功效,也不得有絕對化詞語,但諸如“速效美白”、“醫學護膚品”、“8天重生”等之類非法宣稱卻屢禁不止。2019年11月,國際著名品牌歐萊雅便因宣稱“8天肌膚猶如重生”而被重慶市市場監管局罰款20萬元人民幣。

四.建議

(一)提高消費者知情權和監督權

對于普通消費大眾而言,缺乏化妝品知識的專業培訓,很難通過產品本身對化妝品進行判斷,也很難不受廣告宣稱和銷售的影響。2019年,國家藥品監督管理局發布《化妝品注冊和備案檢驗工作規范》文件,要求化妝品在進行產品備案時,具有美白、防曬、抗皺、祛痘等特殊功效的化妝品應向備案部門提供相關證據,審查合格方可通過。所以,商家在進行產品宣傳和產品出售時,銷售人員應主動向消費者提供功效備案證明,若消費者特殊要求,銷售人員應提供功效數據證明。此外,對于化妝品而言,其目的為服務于市場,消費者是直接受用者,故而有一定的話語權。因此,可通過消費者行使監督權來對化妝品進行監督。尤其是線上銷售,銷售平臺和相關部門應該提供舉報平臺,當銷售人員無法提供功效宣稱相應證明或通過醫生診斷出現化妝品不良反應時,消費者便可依法行使監督權。

(二)加大銷售平臺審核力度

相比傳統銷售行業,線上銷售不僅可以省去廠房等成本,產品出售價格也相對較低,為消費者所能提供的選擇性也隨之增多。因此,不管是對經銷商還是消費者而言,線上銷售均是較好的選擇,因此,科學的管理線上銷售極為重要。對于銷售人員,線上銷售時,用人單位應嚴把從業人員入關。同時,市場監管部門與人力資源和社會保障部門也應共同制定相關政策,以化妝品專業技術資格考試的形式嚴把從業人員,向考試合格的人員頒發化妝品專業技術資格證書,嚴禁未取得資格證書的人員從事美容美發化妝品銷售、經營等工作,杜絕出現“諾貝爾化妝學獎”類似現象。除此之外,淘寶、京東、拼多多等電商app也應嚴把店鋪入駐關口,對于未取得營業執照和雖取得營業執照卻未公示的店鋪實行嚴厲懲處。