深基坑開挖對臨近高架橋的影響數值分析

廣州市城市規劃勘測設計研究院,廣東 廣州 510060

0 引言

基坑工程施工引起的施工荷載會對周邊一定范圍內的環境產生影響[1],可能會引起周圍的建(構)筑物的位移及沉降,嚴重時會影響到建(構)筑物的安全。本文結合某深基坑工程,考慮空間效應,采用有限元軟件MIDAS GTS 建立三維數值模型,模擬基坑施工對臨近高架橋結構的影響。

1 工程概況

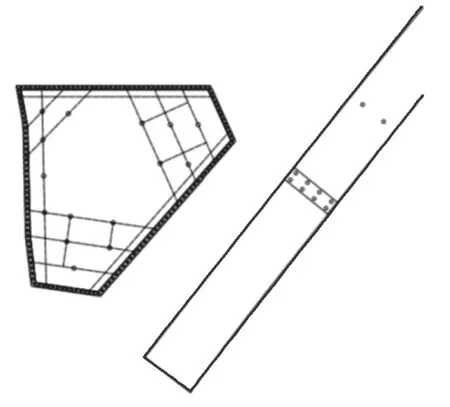

本工程為某四層地下室深基坑工程,基坑平面形狀大致呈三角形,開挖深度約15.4m,采用灌注樁結合鋼筋混凝土內支撐進行支護并采用三軸攪拌樁形成止水帷幕。基坑由上到下設置兩道內支撐并在四周撐位填充300mm 厚混凝土板。地下室外墻線距臨近高架橋終點段約20m,基坑和高架橋平面位置如圖1 所示。

圖1 擬建基坑與臨近高架橋平面位置

2 工程地質條件

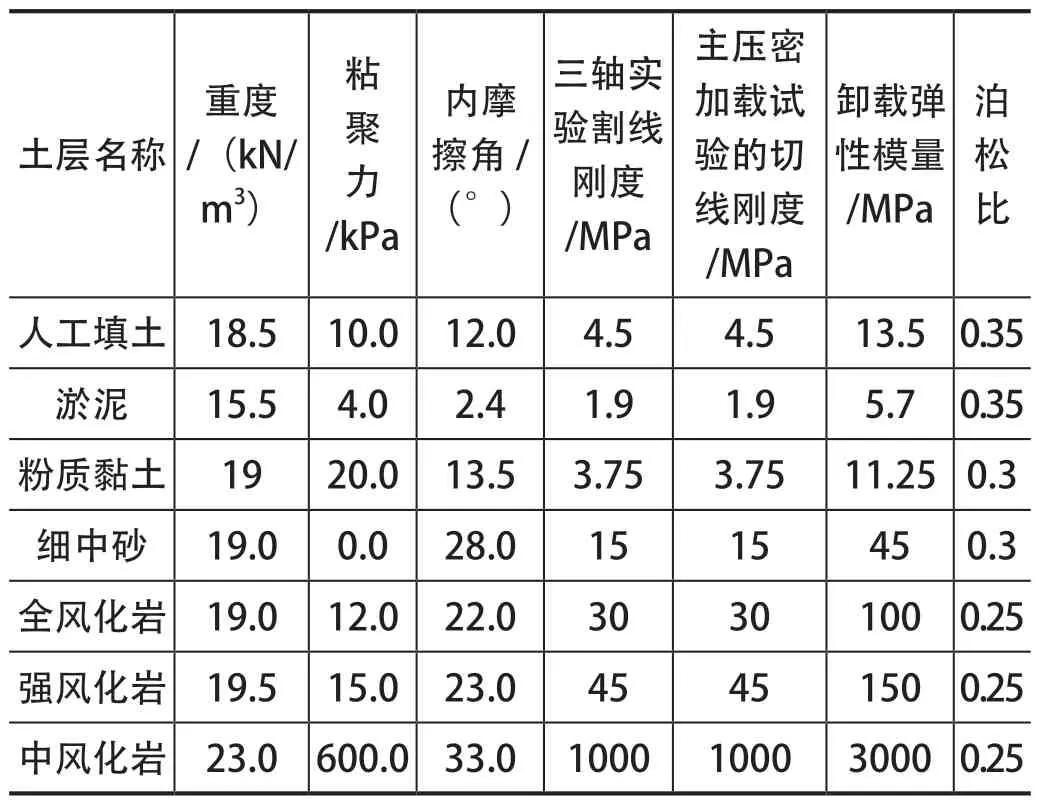

場地分布自上而下有:人工填土層2.8m、淤泥層1.5m、粉質黏土層1.2m、細中砂層2.4m、全風化巖層1.2m、強風化巖層13.2m、中風化巖層38.7m。

3 有限元模擬

3.1 模型尺寸選取

現有研究表明,基坑施工荷載對于3 倍基坑開挖深度范圍以外的環境影響很小,故結合接坑開挖深度及鄰近高架橋位置,取基坑邊線以外3 倍基坑深度范圍內的區域進行分析[2],以達到消除邊界效應影響的要求,同時考慮高架橋樁基礎持力層厚度要求不小于三倍樁徑,故取模型尺寸為長×寬×高=190m×180m×60m。

3.2 模型的建立

采用有限元分析軟件MIDAS GTS 進行建模分析,土層、橋墩、承臺采用實體單元構建,橋樁和基坑支護相關的立柱、冠梁、腰梁,支撐等采用梁單元、支護樁通過等效剛度計算采用板單元創建。

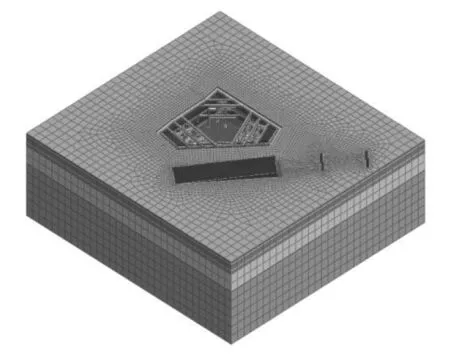

圖2 模型網格劃分圖

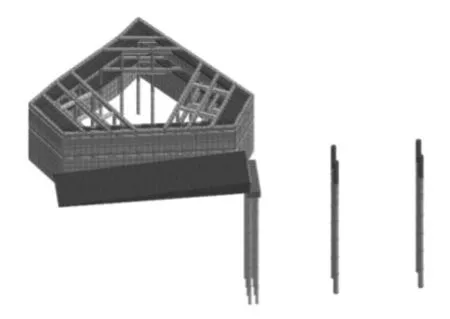

基坑土體采用修正摩爾-庫倫模型,基坑圍護結構及高架橋結構采用彈性模型[3]土層參數詳見表1。高架橋上部結構及行車荷載采用等效面荷載形式施加于橋墩和橋臺上表面。基坑外側采用三軸水泥攪拌樁套打一孔形成止水帷幕,且基坑周邊地下水位監測報警值為1m,基坑邊距離高架橋約20m,基坑施工引起的地下水位變化對高架橋結構影響很小,在本次模擬中不予考慮。高架橋橋臺樁基礎樁長取31.25m,其余橋樁基礎樁長取37m。模型網格劃分如圖2 所示,基坑支護結構與高架橋結構相對關系見圖3。

圖3 基坑支護結構與高架橋結構相對關系

表1 各土層計算參數

3.3 分析工況

本文重點關注基坑開挖對高架橋結構的影響,由于高架橋在基坑開挖前已經建成并通車,故在成橋工況后對高架橋結構進行位移清零,僅考慮基坑開挖對其的影響,具體分析工況如下:

工況一:初始應力分析,考慮未開挖時的巖土層應力狀態。

工況二:高架橋結構施工。

工況三:位移清零。

工況四:支護樁與基坑立柱施工。

工況五:施工冠粱、第一道支撐以及板撐,基坑第一階段開挖。

工況六:施工腰粱、第二道支撐以及板撐,基坑第二階段開挖。

工況七:基坑第三階段開挖。

4 計算結果分析

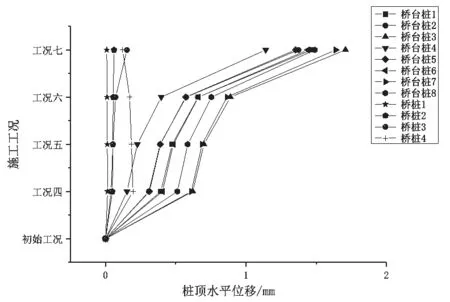

提取基坑開挖影響范圍內的高架橋樁基礎進行分析,包括8 根橋臺樁和4 根橋樁。圖4~圖5 分別為基坑施工各階段高架橋樁頂水平及豎向位移曲線。

圖4 高架橋樁頂水平位移曲線

圖5 高架橋樁頂豎向位移曲線

分析高架橋樁頂位移曲線可知,基坑施工造成鄰近高架橋結構靠近基坑側的土壓力發生側向卸載,高架橋結構發生一定程度的側向位移。隨著著基坑各階段施工,高架橋樁基礎樁頂位移逐漸增大,當基坑開挖到底時,高架橋樁基礎樁頂位移達到最大值。高架橋樁基礎樁頂最大水平位移為1.81mm,最大沉降值為1.31mm,均小于各方向樁頂位移均小于2mm,由以上計算結果可認為基坑施工誘發的高架橋結構變形較小。

由圖4 可知,橋樁的樁頂水平位移遠小于橋臺樁,這是由于橋臺樁相比于橋樁距離基坑更近,基坑施工對橋臺樁的水平位移影響較對橋樁的水平位移的影響更加強烈,樁基礎與基坑的距離大小對樁頂水平位移起控制作用;此外,觀察圖5,樁頂豎向位移卻并未呈現類似趨勢,可以認為在一定范圍內土壓力的側向卸載對高架橋樁基礎豎向位移的影響,受距離和樁基礎長度的共同作用。

5 結論

本文以某深基坑工程為研究對象,用MIDAS/GTS 軟件模擬了基坑開挖對臨近高架橋結構的影響,得到以下結論。

(1)本基坑施工荷載導致鄰近高架橋結構發生側向卸載,使得結構向基坑內側發生一定程度的水平位移和沉降,但總體位移變化較小,高架橋結構處于安全水平。

(2)同一施工工況下,高架橋樁頂水平位移隨樁基礎與基坑的距離的減小而增大,但樁頂沉降量大小與樁基礎與基坑的距離之間的關系并不明顯。

(3)高架橋結構樁基礎嵌入中微風化巖,基坑支護采用樁撐體系,支護樁基本上均進入強風化巖10m 以上,采用兩道內支撐加板撐,剛度較大。基坑施工過程中,鄰近高架橋結構周邊地層基本能有效控制基坑施工荷載引起的高架橋結構的變形。