王祥夫 文人心志 閑逸情懷

文/ 韓修龍 厚圃

王祥夫

1958 生,遼寧撫順人,現居山西大同,著名作家、畫家。1984年開始文學創作,國家一級作家,中國作家協會會員。云岡畫院院長。文學作品曾獲第三屆“魯迅文學獎”、《上海文學》獎、《小說月報》百花獎、“趙樹理文學獎”、林斤瀾短篇小說杰出作家獎等,著有《生活年代》《種子》《百姓歌謠》等長篇小說中短篇小說集散文集40 余部。有多部作品被譯為英、美、法、日、韓文在域外出版。美術作品曾獲“第二屆中國民族美術雙年獎”“2015 年亞洲美術雙年獎”等。

王祥夫是著名的作家,著有長篇小說《米谷》《生活年代》《百姓歌謠》《屠夫》等,中短篇小說集《顧長根的最后生活》《憤怒的蘋果》《狂奔》《油餅洼記事》等,散文集《雜七雜八》《紙上的房間》《何時與先生一起看山》等。短篇小說《上邊》獲第三屆“魯迅文學獎”短篇小說獎第一名,散文《荷心茶》獲第一屆“趙樹理文學獎”散文獎第一名,長篇小說《種子》英譯本獲美國丹佛爾獎等。《兒子》《懷孕》《回鄉》《西風破》《駛向中北斗東路》等中短篇小說被改編并拍攝為電影。

王祥夫還是一名著名的畫家,他的畫具有強烈的感染力和深刻的人文意識。他曾說過,“文字與繪畫一樣,要達到那么自然舒適,一切都從平常起,但一切到最后又歸于不平常,不平常也只藏在平常之中”。他還認為,藝術家和作家都應該有廣泛的興趣,一個人的興趣太單一了不好,你既寫文章又寫字畫畫兒,到最后你會明白你占了不少便宜,畫畫滋養著你的文章,你的文章反過來又滋養你的畫兒。

可以說,王祥夫的審美情感是平民化的,但平民化的作品不是給人以社會性主題的圖解,而是更加原汁原味地展示出生命中的本質力量,從而由低調的平民意識升華為深沉的人文關懷。這一如他專注于底層的人物和瑣細的生活的短篇小說,牢牢植根于鄉土,從卑微且茍活于草間的草蟲中尋找共鳴。他那簡約的用筆、準確的把握、高度的提煉,更是助他對大自然和大自然中的生靈傳達出豐富的情感:喜愛、憐惜、慨嘆、歡欣甚至歌頌,并將自己生命的體驗——或創痛或歡悅、將人生的況味融進筆墨色彩構圖之中,從而構建起自己的風貌,創造出獨特的藝術魅力。

世上最好的文章應該是用血淚寫的

王祥夫從小就喜歡古典文學,在他12 歲時就已經讀完了《中國文學史》,而那時候他最喜歡的是鄭振鐸的那本插圖本《中國文學史》,先秦兩漢,唐宋和明清小品他都十分喜歡,這也為他奠定了深厚的文學基礎。

“一個作家,終其一生的寫作目的就是要完成他自己的語言體系,這里包括句式或語言風格及特點,好的作家一定是語言家,一定在語言處理上要與別人不一樣,這就像是戲曲中的流派,你一開口,人們就知道這是誰了,這很重要。”王祥夫說,他的小說和散文在語言上共同的一個追求就是盡量口語化,盡量像是在和老朋友拉家常一樣讓人感到親切。

說到流行的閑適小品,王祥夫認為我們似乎寫不過古人,首先在于古人一旦執筆為文首先想到的不是要給人看,而是想要把自己內心的憤怒或感受寫出來,像《天問》啊、《離騷》啊,包括顏真卿的《祭侄稿》,他們是不寫就活不下去,不寫就有要死掉般的難受。而我們雖然有時候也痛苦著,但我們的痛苦都比較大眾化,太大眾化的痛苦到了后來就不太像是痛苦了。古典文學作品浩如瀚海,好作品幾乎無法一一枚舉,相對明清,我還是比較喜歡先秦和唐宋的散文,心與情血與淚都在文字里,降至明清,如張岱和三袁等小品文作者都漸漸閑適起來,不是說閑適就不好,但王祥夫還是喜歡看些血淚文章,這點和王國維的主張是一致的,世上最好的文章應該是用血淚寫的。雖有血淚,但還要溫柔敦厚,他不喜歡岳飛的《滿江紅》就是因為太壯志了,昂揚壯志。他喜歡用血淚寫成的文字,李后主、李清照的東西有血淚在里邊,但聲氣是婉轉于心扉之間,真是“淚眼問花花不語,亂紅飛過秋千去”。一時有多少的惆悵與蒼茫。

我們只能是貼著生活寫作

談到散文寫作,王祥夫認為當下散文家比比皆是,但東西好的少,一是心性的東西少;二是文化素養太低;三是急于搞一個什么流派出來,寫文章不是打仗,低調一點最好,也最好不要搞什么集團軍,你的散文好不好,不是你說了算也不是當下的幾個評論家說了算,是時間說了算。王祥夫以為,“中國的散文還是要有中國傳統散文的特點,最好短小一點,用周作人先生的話來說,就是我們在生活中除了要用必須用的生活品之外還需要一些完全沒用的東西,比如聞聞花香,看看山嵐光影。他曾說過一句話,是關于藝術的,“藝術”二字是梵語的譯音,原意是“做”,藝術是做出來的,而這個被藝術家做出來的東西注定是沒用的,既不像是工具,又不像是什么消費品,藝術其實是沒用的,沒用才是藝術,要是有用了,或有大用了,那就不是藝術了,是工具了,很長時間以來,我們已經把藝術變成了工具。”“所以,我寫散文和我的小說一定是不一樣的,小說要批判現實,要揭露和抨擊它,而散文卻適合于‘只談風月’,讓人輕松點,讓人咀嚼一下文字,比如《西湖七月半》這篇小品也就是在意境上取勝,文字上取勝,除此之外還有什么?這就夠了。我寫散文,一直在朝這個方向努力。”

王祥夫喜歡《紅樓夢》,這么多年來讀《紅樓夢》讓他明白了一個道理:你就是有再偉大的理想,你在寫東西的時候也不可能“高于生活”,我們以前經常說的“源于生活,高于生活”是不對的,作家面對生活,是既不可能“高于生活”也不可能“低與生活”,你說一說可以,實際上你做不到,你高于生活,那你的東西就是偽現實主義,你低于生活,你低一下給我看看,你也低不來,我們只能是貼著生活寫作,這就是《紅樓夢》帶給我的最好的經驗。

寫作之余每日習畫

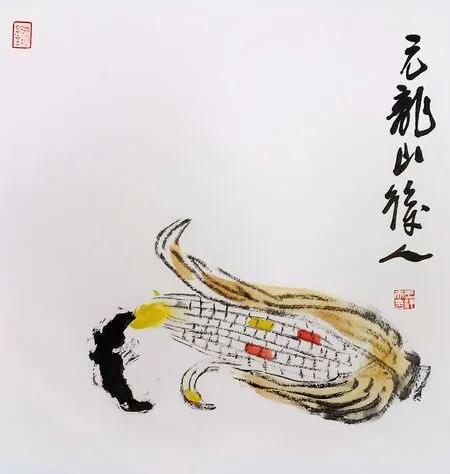

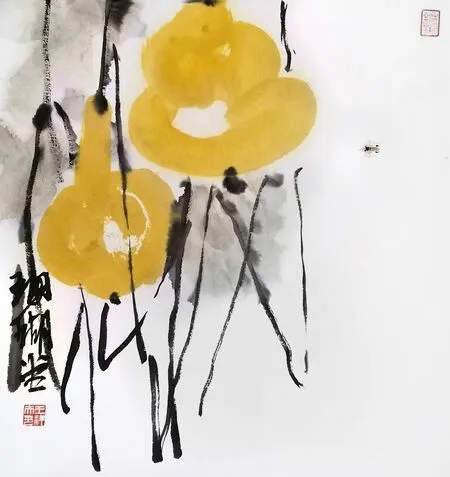

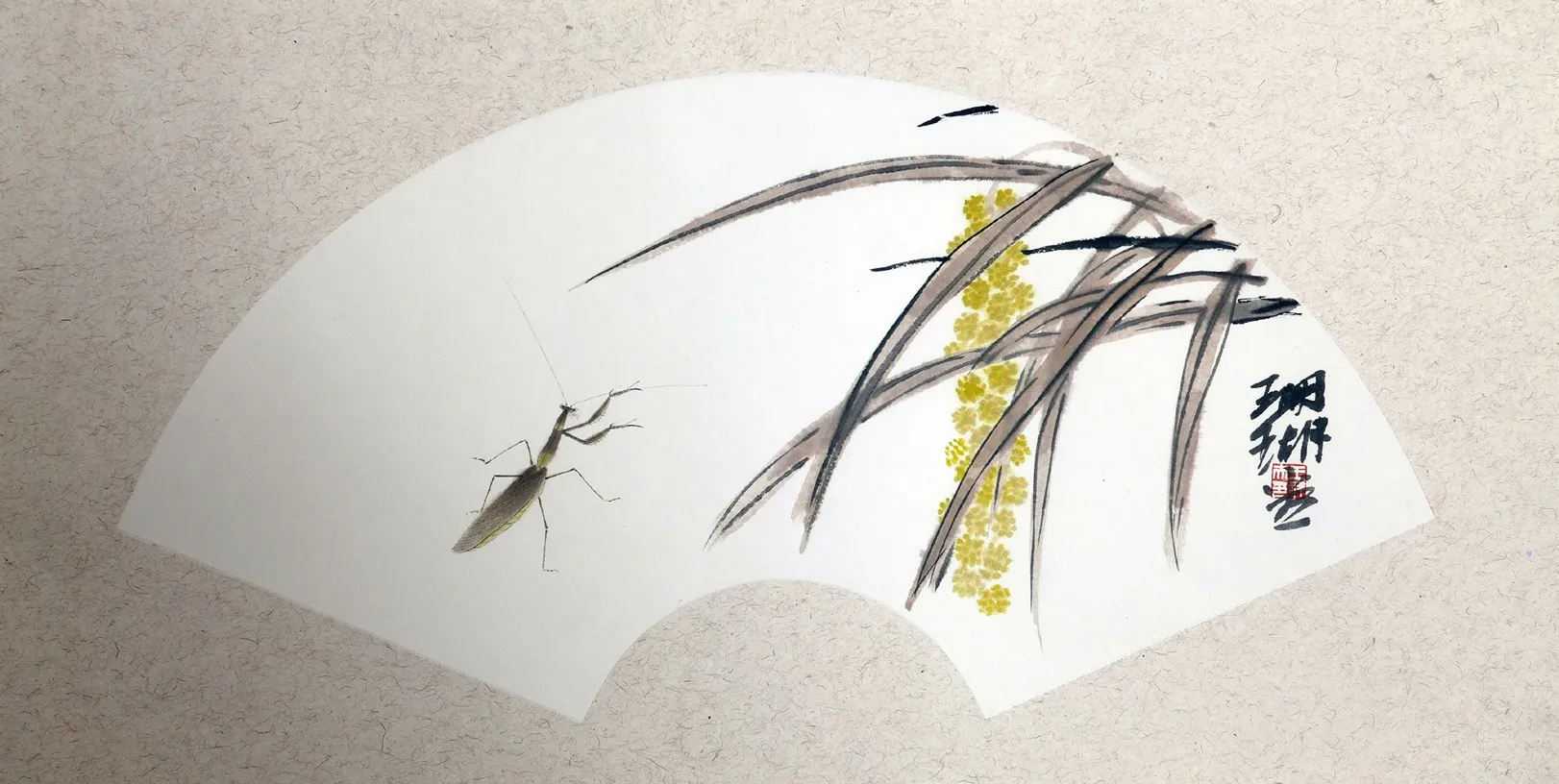

王祥夫自小習畫不輟,繼承中國筆墨傳統,花卉草蟲從向齊白石等前輩取經,到逐漸有了自己的態度,自成一格,充滿了王氏韻味。那些谷穗、水仙、雞冠花、紫藤或者秋海棠,多是大寫意,看似“粗枝大葉”,寥寥幾筆中盡顯功力,不過當那些草蟲一閃現,這些“粗枝大葉”便只好退到后面去,成了渲染烘托的背景。他筆下的螞蚱、蛐蛐、蜻蜓、蜜蜂、灰蛾……無論工與寫,皆形神兼備纖毫畢現,沒有一絲絲的造作與呆板,特別是最難畫的蟲足,一提一頓,一轉一彎,筆斷而意連,有筋有骨又富于彈性。如此工寫相襯,虛實、動靜、濃淡、繁簡、素艷相結合,既能至廣大又能盡精微。觀王祥夫的畫,不喧嘩,不蕪雜,不清高,也不媚俗,線條簡逸,色彩淡雅,給人以內心的安寧。宗白華先生曾說中國畫表現了宇宙的“無限靜寂”,那些花花草草,還有小蟲,還有因小蟲的鳴叫而益顯幽深的氛圍,都折射出畫家平淡、恬靜的心態。而作為觀賞者,則不得不調動視覺、嗅覺甚至聽覺,仿佛一不留神,那些可愛的精靈就蹦沒了影。

王祥夫的父親在他小的時候就希望他做一個畫家,希望他的哥哥做一個古琴家。還在王祥夫上小學時,他的父親就告訴他要靠自己的本事吃飯。這句話王祥夫直到現在都不敢忘懷。他父親從日本留學回來,是學電氣的,也畫畫兒。王祥夫回憶說,“我畫蝦,畫了許多節,我父親就說‘蝦能有那么多節嗎?’就親手畫給我看,幾節幾節說給我,在這方面,他是嚴謹的。我父親給我請老師,第一位老師是朱可梅先生,從畫工筆花鳥開始,而我現在只畫畫工筆草蟲。我的第二位老師是吳嘯石先生,教我畫山水。我現在還是以寫作為主,寫字畫畫是每天起來必要做的日課,就像吃早飯喝茶一樣很少會有間斷。現在是每天最少要畫一只工筆蟲,我的眼睛還行,所以想多畫一些。我還會做顏色,比如赭石、朱砂,都會自己淘澄。”

土狗

好的工筆蟲要靠感覺

王祥夫曾說過,齊白石老人最大的特點就是“本色”。無論是詩、書、畫、印,還是為人,都呈現著一個“本色”。說到白石老人“本色”,其真正意義王祥夫認為是白石老人的畫風不怎么受別人的影響。但他總是在影響別人,別人的東西一旦到了他那里就變成了他自己的東西。白石老人的氣場真是十分了得,是一個巨大的胃,有那么好的消化能力,不管是什么東西都能消化成自己的東西。在白石老人身上,肯定一點的是沒有士大夫的東西,他就是一個老農民或老木匠,質樸而聰慧,一生下來就已經八十歲,到了八十歲以后還是十八歲的那樣一顆心。你看他用顏色,赭石就那么漂亮,胭脂就那么好,花青就那么麗亮。我在中國美術館離近了看他展陳于展柜里的冊頁,一下就被他的顏色和墨色迷住,且不用再說其他。白石老人的本色還在于他的干凈,畫什么都不灰。白石老人的詩寫得好,但說到他的畫作卻沒有詩的東西在里邊,他的畫里更多的是民間的情趣,但把他的詩書畫印綜合在一起,這真是十分了不得的,都有主張,都有建樹,白石雖是一個農民的底子,但他一出現就是君臨天下的氣派,他真正本色的意義其實就在這里,他永遠在影響著別人,卻不受別人影響,別人到了他那里只會被消化。朱新建針對畫家有“葡萄酒和葡萄”一說,而白石老人既是葡萄酒又是葡萄!

紅葉小蟬

白石老人的花草與蟲,一個是寫意,一個是工筆,合在一起是兼工帶寫,世人無出其右者。王祥夫欽服而又身體力行,也畫得一手工寫有致的花鳥草蟲。王祥夫從實踐中得出好的工筆蟲是要靠感覺的,首先要筆下的功夫好,但更重要的是那種感覺。畫工筆蟲這么久,王祥夫才明白,幾乎所有的工筆蟲都要有寫意的東西在里邊,古代一位書法家說寫楷要飛動,寫草要靜,這就把怎么畫好工筆蟲的道理告訴了人們。“你說工筆蟲要工,一旦工到和原物一樣,和照片一樣,那才難看呢,一個蒼蠅,你把它用放大鏡放大了看,然后再畫,畫到和用放大鏡看到的一樣,那你這個蟲子就不能看了。畫工筆蟲,重在取舍,什么該要什么不該要你都要心里有數,我畫蜻蜓和白石老人就不一樣,我的蜻蜓的兩只眼留反光的白點,看上去眼睛就更水靈好看,我們這地方把蜻蜓叫做“水包頭”,說的就是它那兩只眼睛的水靈好看。我畫蜻蜓翅膀根,要在赭石上再加一點點朱砂,以表現蜻蜓翅膀下面隱約可見的部位,這都和白石老人不同,畫什么東西,你要多畫,還要多想,多看實物,然后就會明白一些東西。畫工筆蟲最容易畫死了。就眼力而說,蒼蠅肯定是最難畫的,顏色和勾線都麻煩,雖是工筆,卻要極寫意,極工的東西要有極寫意的東西在里邊才行,蜜蜂飛動的那種感覺也不是技術上的問題。”

王祥夫的畫是典型的文人畫。文人畫曾作為古代知識分子遣懷的方式,表達精神訴求,它的存在可稀釋沉積于文人心中的苦悶,舒解精神上的重壓。王祥夫的作品既不取媚于上,也不炫耀于下,他所描畫的不僅僅是現實表層和面面俱到的“形似”,還接續了文人畫“寄寓”的可貴傳統,除極力畫其所見,還畫其所想、所知,因此從他的畫里,你能讀出的更是他的人品、才情、學養、操守、趣味等。但是,王祥夫的作品有時又似乎超出了文人畫的范疇。在中國傳統文人畫中,梅蘭竹菊等成了文人寄托志趣、情操的物象,而王祥夫的作品卻超越了固有的題材,將花卉草蟲這些百姓喜聞樂見的尋常題材納入創作中來。無論畫里的物象,還是題字、印章,呈現出對鮮活生命的褒揚,對大自然的熱愛,對鄉村生活的眷戀,對藝術精純境界的追求。而且,并非所有文人畫家都敢將精細復雜的草蟲入畫,因為這需要極高的寫實能力,更難的是如何甩掉精雕細刻所引發的那種刻板,使作品散發出更多的生活氣息和鄉野趣味。

荷塘蜻蜓

老玉米

葫蘆

小品 34cm×68cm

小品 34cm×68cm