寧鄉炭河里周城考

黃川田修

【關鍵詞】炭河里遺址;寧鄉青銅器;溈河流域;商代;西周

【摘要】炭河里遺址是位于湖南省寧鄉市的古代聚落遺址。因為20世紀以來炭河里一帶陸續出土大量的商周青銅器,21世紀初該遺址出土大型聚落的時候,在學術界引起廣泛的注意。在對該遺址的陶器類型學、地理環境進行討論后,得到了下列幾個結論:第一,在溈河流域東西約30公里、南北約20公里范圍內發現的各遺址很可能都屬于以炭河里遺址為中心、互相聯結的大遺址群;第二,通過分析炭河里出土陶器,可知該遺址的年代處于西周早期后段至西周中期;第三,炭河里出土的不少商式陶器,其形制、紋飾保留著二里岡期至殷墟一期前后特有的特色,而且不見殷墟末期至西周早期商式陶器所見特色;第四,如有位學者所說,炭河里應是寧鄉地區青銅器的鑄造、分配中心。

一、序論

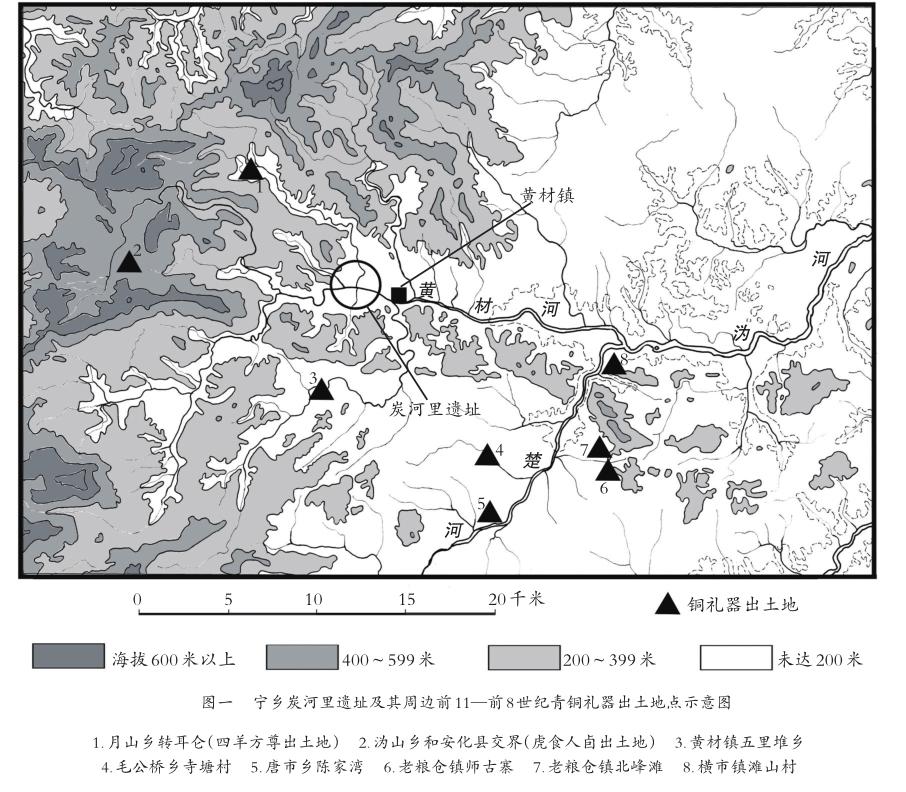

溈河是湘江的支流之一,以洞庭湖南邊的溈山為水源地,向東流至長沙市區北注入湘江。寧鄉市位于溈河上游,是今湖南省長沙市的一個縣級市。從寧鄉乘車出發,沿著溈河向西南方向上溯,大約一個小時車程后,路南的溈河變為其支流黃材河時,可以抵達屬于寧鄉市的黃材鎮(圖一)。

20世紀初至1950年代,黃材鎮一帶陸續出土商周時期的青銅禮器,1970年代,這批銅器有關資訊陸續被公布[1—3],因為大多數青銅器的形制、紋飾都具有和中原商周青銅器明顯不同的土著特色,湖南省當地的學者和海外的一些學者幾乎同時開始了基礎性的研究[4—7]。由于20世紀末以前這些銅器都是單獨出土或周圍沒看到同時期的墓地、聚落遺存,學者們無法通過地層學建立可靠的編年框架,因此只能將這批銅器的時代認定為“商代”或“商周”,對相關問題無法深入討論。21世紀初,湖南省文物考古研究所在黃材鎮西邊的炭河里村發掘了大型商周時期聚落遺址,經整理,至2006年公布了發掘簡報[8]。繼之,有學者根據這些新出土材料陸續提出“炭河里文化”“寧鄉青銅器”的概念[9,10],嘗試從第一手考古資料出發對溈河流域一帶的商周文化進行探討。

面對湖南省當地的學者們提出的“炭河里文化”概念,我們應該如何理解?發掘者對于出土遺物的年代、文化背景的判斷是否妥當?這些討論都對更深入地研究長江中游地區的古代社會有重要意義,對于用“多元一體”觀點來研究中國整個歷史發展步伐也有一定的價值。

鑒于此,為了更進一步推進炭河里文化的相關研究,筆者將按下列順序展開討論:先確認炭河里遺址及寧鄉青銅器出土的具體位置以及總體的地理環境(第二節),接下來討論炭河里文化的特點、年代(第三節)和洞庭湖周圍的商周文化編年框架(第四節),最后嘗試對“炭河里文化”及“寧鄉青銅器”提出一些觀點(第五節)。

二、從地理環境看黃材鎮一帶商周遺址特色

如上文,過去黃材鎮一帶出土過多件商周銅器,引起海內外學者的注意,然而21世紀初期以前,這些銅器的具體出土位置都很不明確,它們的具體埋藏狀況無法系統了解。至2006年,湖南省的學者們系統整理并正式

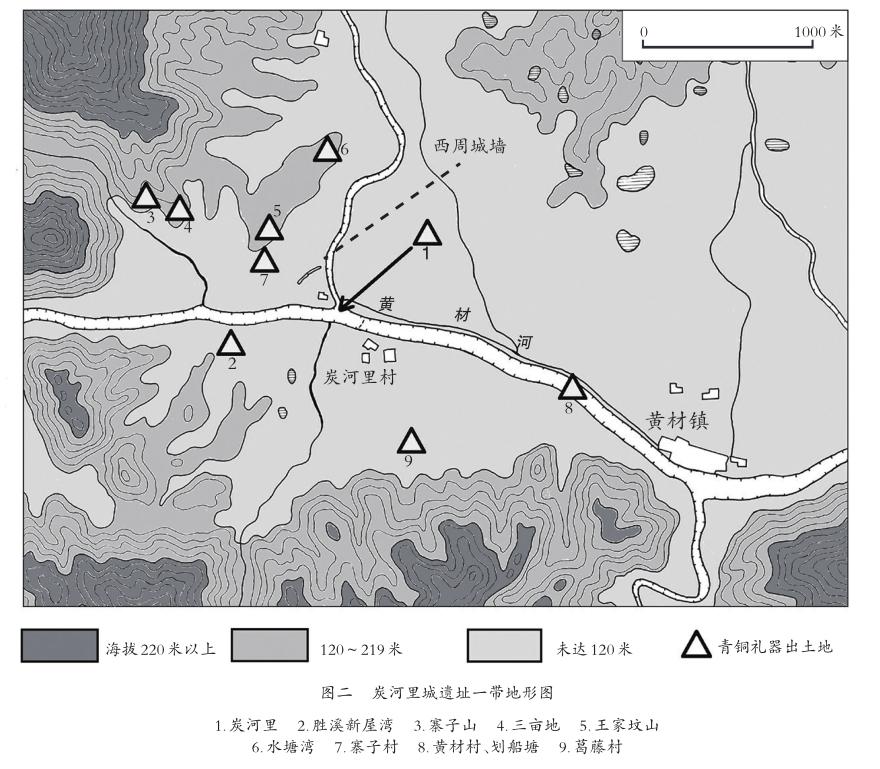

公布了相關資料[8,9],讓我們了解到各銅器出土地周圍的地理狀況。繼之,2014年,向桃初氏編纂、出版了《寧鄉青銅器》一書,其中對于黃材鎮一帶出土的商周銅器的圖像、出土狀況等資料進行了系統的整理,并繪制了一幅示意圖以明示每件青銅器的出土位置[10]。另,2015年、2016年,筆者兩次赴湖南省并獲得省文物考古研究所的協助,親自考察黃材鎮各銅器出土地點,具體了解了周圍的地貌。利用這些新資料,筆者全面整理了黃材鎮一帶銅器出土地點有關地理信息(圖二)。下面筆者將參考湖南省文物考古研究所學者們的觀點,從地理學角度討論溈河流域一帶考古學文化的特色。

關于炭河里及其周邊地區商周銅器出土地點,我們認為有三個特點:

1.各銅器出土地點周圍的地貌各有不同的特色。如:月山鄉、溈山鄉都是海拔高度200米以上的山村,周圍地勢險峻,顯然大部分土地不適合農業,反之,老糧倉鎮、毛公橋鄉等處地勢較平。

2.炭河里至黃材鎮一帶屬于東西狹長的盆地,盆地南北寬約5公里,東西長約10公里,海拔高度為100至200米。湖南省的學者們認為該盆地應該稱作“黃材盆地”[8]。黃材盆地之北、西、南三面都是山地,海拔最高處都在400米以上,從這些山地流出的幾條河都是黃材河的支流,它們將這些山地內的村莊與黃材鎮相連接。可以說黃材鎮就是輻輳四方之地,寧鄉市區域內的一個交通、經濟之中心。

3.黃材鎮一帶過去發現的所有商周遺址都位于溈河支流的河岸上或其附近。炭河里遺址位于黃材盆地,通過溈河水系可以將這些遺址連接起來,因此可以說炭河里遺址是溈河流域一帶的中心性聚落遺址。

關于這些遺址分布的總體狀況,我們還會發現另外一個令人好奇的特點。在黃材盆地的東邊,即楚河和黃材河合流地點及其北邊一帶存在面積廣大、坡度較小的沖積平原,筆者考察時看到,現在這一帶都是很好的稻田,但截至今日這片平原仍未發現商周時期的遺存[10]①。為什么該時期的遺存集中在黃材盆地及其周圍的山地?如過去多位學者所論[11,12],中國早期王朝時期的經濟是依靠農業生產,因此溈河流域的遺址分布狀況令人困惑。

或許我們可以推斷:當時在洞庭湖南岸一帶不同的人群不斷互相攻伐,社會陷入很緊張的狀態,因此有一個人群將黃材盆地視為一座攻難守易的巨大城堡,在這里建立了炭河里遺址②。我們可以認為黃材盆地北、西、南三面的山地是“城墻”,而從北方山地流出、經黃材鎮東入溈河的小河流是“護城河”。總言之,炭河里遺址正如楊寬、許宏兩氏所主張的[13,14],是利用自然地形將山地、河流當作“郭城(外城)”,其里面有“宮城(內城)”(詳見第三節)的古代都市。

三、論炭河里陶器特色及年代

那么,在地理環境上具備上述特點的炭河里遺址,其考古學文化應該怎么理解?2006年發表的發掘簡報斷定該遺址的年代是西周早期至中期[8]。近年出版的向桃初氏《古國遺都炭河里》一書對該遺存的文化特點進行了詳細討論,同時主張遺存的年代屬于西周早中期[15]。本節筆者將討論炭河里出土陶器的特點及其年代,以考證他們的看法是否妥當。

炭河里遺址是1950年代在黃材河上游修建水庫時發現的,因為附近陸續出土大量的商周青銅器而引起學者注意。1973年湖南省博物館對該遺址進行過小規模發掘。2001年—2004年,以湖南省文物考古研究所為中心組成考古隊,又對其進行了大規模的發掘。遺址的中心發現了殘高1~2米、南北殘長225米的城墻,城墻的周圍及黃材河南岸共設84個探方、10條探溝,發現多座房址、灰坑、墓葬以及各類遺物。下面筆者從發掘簡報中選出比較有特色的陶器,按形制、紋飾不同分為A、B、C三類(圖三),對其進行研究及斷代。

A類:保留二里岡時期至殷墟一期的早期“商式陶器”特點①。陶簋折沿直口,深腹,圈足較高(圖三,1)。大陶盆口徑大,折沿直口,腹較深,表面拍繩紋,肩飾幾條弦紋(圖三,2)。這些特點在黃河中游只在二里岡至殷墟一期的商式陶器里可見(圖四,1—4)[16]②,殷墟二期以后不見。所以可以說炭河里A類陶器是墨守早期商式陶器特點,殷墟二期以后土著化的當地商式陶器。

B類:具備“周式陶器”特點③。陶罐是卷沿、高頸、折肩、平底,腹部均飾繩紋,頸至肩飾多條弦紋,并且其中兩條弦紋上飾鉚釘紋(圖三,3)。陶簋敞口折沿、圜底、高圈足(圖三,4)。陶鬲為聯襠鬲,敞口、鼓腹、高襠、實尖足,表面飾繩紋,頸部飾幾條弦紋(圖三,5)。這些均為西周早中期陶器的特點(圖四,5—9)[17,18]。另一方面我們發現,炭河里的周式鉚釘紋具備西周中期特點的較多,看不到顯示西周早期特點的資料①。同樣,周王都出土的西周早期前段的周式陶鬲沒有較長的實尖足,也不見弦紋(圖四,8)②。管見所及,在炭河里還未出土具備西周早期前段特點的周式陶鬲。

C類:洞庭湖周邊一帶的土著式陶器群。這類陶器可再分為兩類,一是墨守新石器時代以來傳統的,二是具備土著化二里岡文化傳統的。圜底釜(圖三,7)是屬于前者的典型例子之一,其口唇內傾、束頸、折腹,這些特點是新石器時代以來洞庭湖一帶及其周圍的當地文化里常見的器型(圖四,12—14)[19]。陶鼎(圖三,8)也是新石器時代以來洞庭湖一帶常見的器型,而且它敞口、折腹、圜底,和當地傳統的陶釜形制完全一致。具備土著化二里岡文化傳統的,我們要提到扉棱罐(圖三,6)和平底鬲(圖三,9)。二里岡時期以來,洞庭湖一帶出現了腹或肩飾扉棱的陶罐、尊(圖四,10、11)[19],我們可以認為這些特點是當地制陶工人們在陶器上仿制二里岡時期銅尊上的扉稜的表現。平底鬲是所謂“楚式鬲”,短唇、束頸、微鼓腹,器表飾繩紋,頸有弦紋,實尖足很長。很長的實尖足本是二里岡時期商式陶鬲的特點,可以說該陶鬲雖然相當土著化了,可是還墨守著二里岡文化因素。

以上是炭河里文化的代表性陶器。下面關于這些陶器筆者要進行一些相關討論。

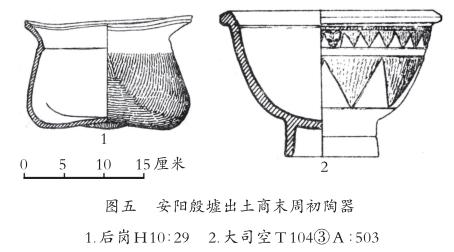

過去多數專家認為炭河里一帶出土的商周銅器即“寧鄉青銅器”屬于商代晚期或商末[20—25],可是若以商、周兩代的王都文化為標準來看,炭河里陶器看不到任何商末前后的特征。譬如,眾所周知,二里岡時期至殷墟一期的商式陶鬲是方唇、束頸、深鼓腹、高襠,實尖足很長,后來逐漸變矮,到殷墟四期最常見的陶鬲是方唇敞口、微鼓腹、低襠,實尖足完全消失(圖五,1)[26]。同樣,二里岡時期至殷墟末期的陶簋也有明確的變化。如上文,二里岡時期的陶簋是折沿直口、深腹、圈足較高(圖三,1),之后漸漸變化,至殷墟文化三期以后,一般形制是厚方唇、腹部較深、微鼓腹、高圈足、頸和腹部飾繩紋及三角紋(圖五,2)[26]。這些商末前后的商式陶鬲、陶簋都是我們在炭河里看不到的③。除了陶鬲、簋以外,在鄭州商城、殷墟常見的爵和觚在炭河里也見不到,這是很重要的現象。加之在炭河里幾乎不見克殷前后的周式陶器,如在大周原、豐鎬兩處常見的聯襠鬲,薄唇、大口、較高襠,沒有實尖足,腹部只飾繩紋,無弦紋(圖四,8),在炭河里也看不到。因此,筆者認為炭河里不存在商末周初遺存,該遺址的年代上限應是西周早期后段④。

總之,通過分析A至C類陶器,我們認為炭河里考古學文化雖然保留著較早期的商式陶器的特色,但具備殷墟文化末期至西周早期特點的遺物很少,因此筆者斷定炭河里遺址沒有“商末周初”的遺存,其年代為西周早期后段至中期,即康王至共和時期。

四、論洞庭湖周圍商周遺存年代框架

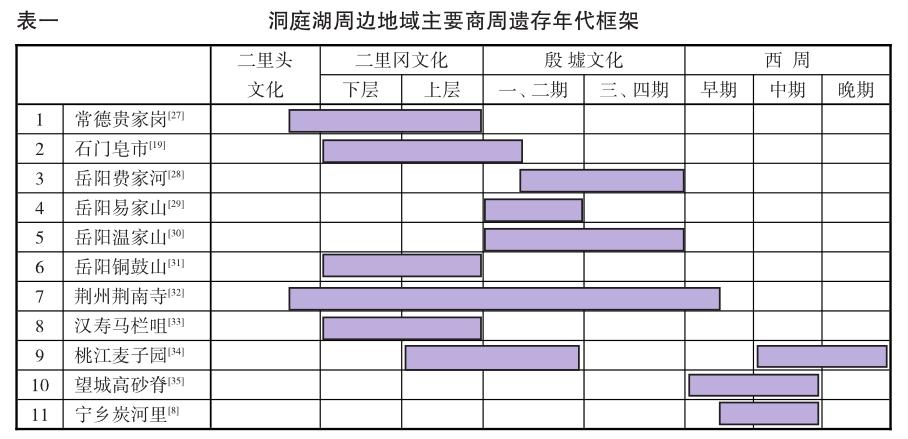

上文筆者完成了炭河里遺址年代的有關討論。那么,二里岡時期至殷墟期,洞庭湖周圍所見其他遺址和炭河里遺址的互動關系是怎樣的?本節主要依據各遺址公布的資料,擬對洞庭湖周圍二里岡期至西周時期遺存建立初步性的分期框架,以和前文不同的視角來討論炭河里遺址的歷史背景。

管見所及,在該地域二里岡期至西周時期的主要遺址包括炭河里遺址在內一共有11處。筆者收集各遺址的考古報告,并據其觀點整理了各遺存的年代(見表一,部分年代加上筆者看法)[8,19,27—35]。由這些遺存的年代,我們發現,二里頭文化末期以后洞庭湖周圍出現不少遺址,每處年代都有差別,但總體看殷墟四期至西周早期之間確有一段“斷裂”期。二里岡時期至殷墟文化期,在荊州、石門、常德、岳陽一帶出現了很多遺址,多數位于洞庭湖西、北、東岸,但到商末或西周早期陸續消失。相反,商末之前位于湘江下游的寧鄉、長沙一帶原來沒出現比較清楚的商文化遺存,至西周早期忽然出現了炭河里、高砂脊[35]兩處遺址,而且兩處都出土多件青銅器。或許我們可以據此推斷,中原的周滅商給洞庭湖一帶的社會帶來了極大的變化,不久之后洞庭湖一帶原有的多處聚落遷移至洞庭湖南岸,其結果是炭河里古城在溈河流域形成。

近年,向桃初氏在系統分析長江中游一帶發現的商周考古遺存后,主張西周時期當地的青銅文化是從鄂北一帶傳播至江西、湖南,促進了新時代的土著系統青銅文化的發展[9,15]。本文篇幅有限,雖然無法一一考證向氏學說的細節,可是上文所論的洞庭湖周圍的主要聚落遺址的興衰趨勢和向氏看法幾乎一致,的確是值得注意的重要現象。

五、小結:“炭河里文化”和“寧鄉青銅器”

總結本文討論的所有問題,筆者獲得下列四個結論:

第一,在溈河流域東西約30公里、南北約20公里范圍內發現的各遺址,都很可能是以炭河里遺址為中心、相互聯結的一大遺址群。炭河里是這批遺址群的中心,同時是北、西、南三方以山地,東方以河流圍成“郭城”的城市遺址。

第二,通過分析炭河里遺址出土陶器,可知該遺址的年代處于西周早期后段至中期。

第三,炭河里遺址出土了不少商式陶器。這批陶器的形制、紋飾保留著二里岡期至殷墟一期前后的特色,不見殷墟末期至西周早期商式陶器所見特色。

第四,綜合看洞庭湖周圍一帶各處商周遺址的年代,可以發現在商末周初存在一個“斷裂”階段,這一時期洞庭湖周圍的多處遺址陸續消失。原來在湘江下游沒發現明確的商周時期考古遺存,可是至西周早期在寧鄉忽然出現了炭河里遺址。

以上述觀點為基礎,下面筆者擬對湖南省的學者們提到的“炭河里文化”概念進行一些考證,并就該文化和所謂“寧鄉青銅器”兩者的關系展開討論。

關于向氏觀點的一部分,恐怕仍有值得商榷之處。向氏贊同王恩田氏提出的觀點[36],認為商王朝被周滅亡時“商遺民”逃亡至洞庭湖南岸,在炭河里一帶建立了他們的國家,炭河里出土的一群“商末”銅器就是這些亡命商人從北方帶過來的[8—10]。

筆者按,如果向氏說的“商遺民”意味著原來居住于安陽或商朝畿內一帶的人群,該假設包含兩個問題:一,如上文,炭河里還未出土具有殷墟四期前后特色的典型商式陶器;二,炭河里的周式陶器也顯示出同樣趨勢,沒有具備商末周初(所謂“先周文化”階段)特有的因素。筆者不否認周初的商遺民跑到洞庭湖南岸的可能性,因為如第四節的詳論中洞庭湖周圍一帶的形勢會支持他的觀點,可是另一方面,若從陶器因素來考慮,恐怕炭河里文化和中原的王都文化沒有直接的交流。總之,筆者認為在炭河里修建城市的人群大多數不是殷遺民之直接后裔,只在統治階層里有原來從商王都或畿內一帶遷來的人。

雖然如此,對于下列炭河里發掘者提到的三個觀點[8,9]筆者都是全面支持的。

1.就炭河里文化的社會而言,其中不少的人群無疑是從鄂南及其周圍一帶遷來的。炭河里的商式陶器屬于湖北省一帶發展的考古學文化,具有濃厚的土著因素,也有從周朝中心地傳來的陶器,兩者融合而形成了炭河里獨特的考古學文化。

2.炭河里文化的年代是克殷之后,沒有克殷以前的遺存。雖然炭河里過去出土的幾件銅器的上限年代是商末,但只不過是鑄造年代而已,被埋入的年代無疑是西周。

3.炭河里應是周代的地方方國都邑所在地。

那么,溈河流域一帶出土的寧鄉青銅器的年代、文化內涵及其背后的社會,我們應該怎么理解?該課題包含很多問題,因此筆者近日擬撰寫別文以進行仔細的討論,此文只對炭河里文化和寧鄉青銅器兩者的關系提出自己的見解。雖然過去多位專家主張寧鄉青銅器的年代屬于商末,但均是依據類型學進行的分類歸納,并不是根據科學的地層學得出的。另外也有學者研究認為有幾件銅器的鑄造年代已進入西周時期[37—39],今后我們應該多注意后者的觀點。

過去幾十年間,湖南省的考古學家在寧鄉一帶進行了多次考察,然而除了炭河里,至今未見殷墟期至西周的聚落或類似的遺存。炭河里遺址無疑屬于西周早中期,而且從地理環境看它位于寧鄉青銅器分布范圍的中心,正如一位學者所說[9],炭河里應是寧鄉青銅器的鑄造、分配之中心地。

以上,本文提出了一些不成熟的觀點。筆者自知學識淺薄,然而若能拋磚引玉,將非常高興。希望中國及海外各位同行提出批評。

謝辭:最近幾年筆者每次赴湖南省,都能獲得省考古所各位老師的熱情協助,特別是炭河里遺址的發掘者高成林、向桃初兩位先生,不僅同意本人進入考古隊庫房,親手摸著、仔細觀察大量陶片,而且對于本人的研究提出寶貴的意見,謹在此向兩位教授以及湖南省的各位專家表達衷心的謝意!

[1]出土文物展覽工作組.文化大革命期間出土文物:第一輯[M].北京:文物出版社,1972.

[2]東京國立博物館,京都國立博物館,日本中國文化交流協會,等.中華人民共和國古代青銅器展[M].東京:日本經濟出版社,1976.

[3]湖南省博物館.中國の博物館:2:湖南省博物館[M].東京:講談社,1981.

[4]KANE,VIRGINIA C.The Independent Bronze Industries in the South of China Contemporary with the Shang and Western Chou Dynasties[J].Archives of Asian Art,1974/1975,28.

[5]林巳奈夫.殷、西周時代の地方型青銅器[M]//京都大學考古學メモワール編集委員會.考古學メモワール1980.東京:學生社,1981.

[6]高至喜.中國南方出土商周銅鐃概論[M]//湖南省博物館,湖南省考古學會.湖南考古輯刊:2.長沙:岳麓書社,1984.

[7]何介鈞.湖南商周時期古文化的分區探索[M]//湖南省博物館,湖南省考古學會.湖南考古輯刊:2.長沙:岳麓書社,1984.

[8]湖南省文物考古研究所,長沙市考古研究所,寧鄉縣文物管理所.湖南寧鄉炭河里西周城址與墓葬發掘簡報[J].文物,2006(6).

[9]向桃初.炭河里城址的發現與寧鄉銅器群再研究[J].文物,2006(8).

[10]炭河里遺址管理處,寧鄉縣文物管理局,湖南大學岳麓書院.寧鄉青銅器[M].長沙:岳麓書社,2014.

[11]關野雄.中國考古學研究[M]//殷王朝の生產的基盤.東京:東京大學出版社,1956.

[12]楊寬.西周史[M].上海:上海人民出版社,1999.

[13]楊寬.中國古代都城制度史研究[M].上海:上海古籍出版社,1993.

[14]許宏.大都無城[M].北京:生活?讀書?新知三聯書店,2016.

[15]向桃初.古國遺都炭河里[M].長沙:湖南人民出版社,2017.

[16]河南省文化局工作隊.鄭州二里岡[M].北京:科學出版社,1959.

[17]中國社會科學院考古研究所.張家坡西周墓地[M].北京:中國大百科全書出版社,1999.

[18]中國社會科學院考古研究所灃西發掘隊.1967年長安張家坡西周墓葬的發掘[J].考古學報,1980(4).

[19]湖南省文物考古研究所.湖南石門皂市商代遺存[J].考古學報,1992(2).

[20]ROBERT W BAGLEY. Shang Ritual Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections[M]. Washington D.C.: Arthur M. Sackler Foundation,1987.

[21]內田(難波)純子.華中型青銅彝器の発達[J].日本中國考古學會會報,1998(8).

[22]難波純子.華中型青銅彝器的發達[J].南方文物,2000(3).

[23]中國社會科學院考古研究所.中國考古學:夏商周[M].北京:中國社會科學出版社,2003.

[24]朱鳳翰.中國青銅器綜論:全三冊[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[25]熊建華.湖南商周青銅器研究[M].長沙:岳麓書社,2013.

[26]中國社會科學院考古研究所.殷墟發掘報告:1958—1961[M].北京:文物出版社,1987

[27]湖南省文物考古研究所,常德市文物局,常德市博物館,等.湖南省常德市鼎城區貴家崗遺址考古發掘簡報[J].江漢考古,2018(3).

[28]湖南省博物館,岳陽地區文物工作隊,岳陽市文管所.湖南岳陽費家河商代遺址和窯址的探掘[J].考古,1985(1).

[29]岳陽市文物考古隊,岳陽縣文物管理處.岳陽縣筻口鎮易家山商代與東周墓發掘報告[J].湖南考古輯刊,1999,7.

[30]湖南省岳陽市文物管理處.湖南岳陽溫家山商時期坑狀遺跡發掘簡報[J].江漢考古,2005(1).

[31]湖南省文物考古研究所,岳陽市文物工作隊.岳陽市郊銅鼓山商代遺址與東周墓發掘報告[J].湖南考古輯刊,1989,5.

[32]荊州博物館.荊州荊南寺[M].北京:文物出版社,2009.

[33]湖南省文物考古研究所,漢壽縣文物管理所.湖南漢壽馬欄咀遺址商周時期遺存[M]//湖南省文物考古研究所.湖南考古輯刊:第10集.長沙:岳麓書社,2014.

[34]湖南省文物考古研究所.湖南桃江麥子園遺址發掘報告[M]//湖南省文物考古研究所.湖南考古輯刊:第10集.長沙:岳麓書社,2014.

[35]湖南省文物考古研究所,長沙市博物館,長沙市考古研究所,等.湖南望城縣高砂脊商周遺址的發掘[J].考古,2001(4).

[36]王恩田.湖南出土商周銅器與殷人南遷[M]//中國考古學會.中國考古學會第七次年會論文集:1989.北京:文物出版社,1992.

[37]林巳奈夫.中國新周時代青銅器の研究:殷周青銅器縱覽一[M].東京:吉川弘文館,1984.

[38]林巳奈夫.殷周青銅器綜覽:第一卷:殷周時代青銅器之研究[M].上海:上海古籍出版社,2018.

[39]林巳奈夫.華中青銅器若干種と羽渦紋の傳統[J].泉屋博古館紀要,1994,10.

〔責任編輯:成彩虹〕

A Study on the Tanheli Zhou City in Ningxiang

KIKAWADA OSAMU

Abstract:The Tanheli site is an ancient settlement located in Ningxiang City, Hunan Province. Ever since the 20thcentury, large numbers of bronzes from the Shang and Zhou periods have been unearthed in Tanheli and its proximity.As a result, the Tanheli site immediately attracted scholarly attentions when a large settlement was discovered in the 2000s.Based on pottery typology and a geographical perspective, this paper argues for the following conclusions: First, the Tanheli site is very probably the hub of the archaeological sites located within the Wei River basin, about 30 kilometers E-W and 20 kilometers N-S. Secondly, pottery seriation indicates that the Tanheli site is dated to the late phase of the early Western Zhou and the middle Western Zhou periods. Thirdly, as regards a considerable amount of Shang style potteries unearthed in Tanheli, they retain the forms and decors dated to the Erligang period and around the first phase of the Yinxu period. Those characterized the Shang style potteries dated to the late Yinxu and early Western Zhou periods were non-existent. Lastly, I agree with the scholarly opinion that Tanheli is the bronze production and distribution center in the Ningxiang region.