出土瓷器所見遼金燕云地區政治及文化變遷

常樂

【關鍵詞】瓷器;遼金時期;燕云地區;政治變遷;民族文化交融

【摘要】燕云地區是遼金時期瓷業發展迅速且瓷器風格顯著的區域之一,墓葬及塔基遺址等出土了數量眾多的瓷器產品,反映了當時獨特的政治環境和文化面貌。通過梳理燕云地區出土的600余件遼金時期瓷器的資料可知,遼代燕云地區瓷業的興起和發展,與其對唐末五代瓷業的承襲以及社會各階層對瓷器的現實需求密切相關;瓷器產地和種類的變化體現出遼金時期朝代嬗變、南北對峙等政治環境對瓷業發展的影響;典型游牧民族器物的演變、消失,以及中原傳統器類和制瓷工藝對燕云瓷業的影響,是遼金時期多民族文化互動交融的重要見證。

遼金時期的制瓷工業在唐、五代的基礎上繼續發展,產品種類更趨多樣,瓷器燒造及裝飾工藝均達到了較高水平。燕云地區是遼金政權的政治中心地區,不僅是北方游牧民族瓷業文化的重要起源地,也是遼金時期瓷業最為發達的區域之一,其豐富的出土瓷器具有獨特的時代風格和地域特色。

目前,學界關于燕云地區出土遼金瓷器的研究以瓷業發展的總體狀況和北京等區域內的瓷業面貌為主,多以紀年墓葬和塔基、窯址等出土的瓷器資料為基礎,涉及瓷器類型與分期、制瓷工藝及文化交流等問題。如梁淑琴[1]、孫勐[2]等對遼金境內所產瓷器與境外輸入瓷器的研究,彭善國[3]、陳堯成[4]等對遼金窯址的分布,瓷器燒造工藝、胎釉成分等問題的論述,俞永炳[5]、李艷陽[6]、金愛英[7]等對遼金瓷業所反映的文化交流、南北互動等情況的分析,等等。整體而言,關于遼金燕云地區瓷業的專題性研究尚未出現,對瓷業面貌所反映的遼金時期政治環境、文化面貌的變遷等問題的研究亦有待深入。本文擬在梳理燕云地區遼金時期墓葬、塔基等出土資料的基礎上,結合相關文獻記載,對瓷器所反映的政治及文化變遷情況進行分析,以進一步揭示遼金時期的社會文化面貌,不足之處,敬祈指正。

一、出土瓷器概況

燕云地區指今河北白溝—山西繁峙—雁門關一線以北,北京密云—河北張家口—山西陽高一線以南,山西忻州偏關縣以東,河北承德以西,大致包括北京周邊、河北東北部和西北部以宣化為中心的地區以及山西北部以大同為中心的區域。根據目前已公布的考古資料,該地區出土瓷器的墓葬、塔基遺址有175處,共出土瓷器600余件。其中,墓葬數量最多,共158座,包括遼墓108座,金墓50座,較為重要的有北京大興遼馬直溫夫婦合葬墓[8]、豐臺遼王澤夫婦墓[9]、八寶山遼韓佚夫婦墓[10]、豐臺金烏古論窩論墓[11],河北宣化遼張世卿墓[12],山西大同南郊金墓M1、M2[13]等;塔基遺址17處,代表性遺址有北京順義遼凈光舍利塔基[14]和房山北鄭村遼代塔基[15]等。從地區分布來看,北京地區出土遼金瓷器的遺址數量最多,共110處,約占燕云地區出土瓷器遺址總數的62.9%;河北保定、宣化,山西大同等地亦有較多發現。

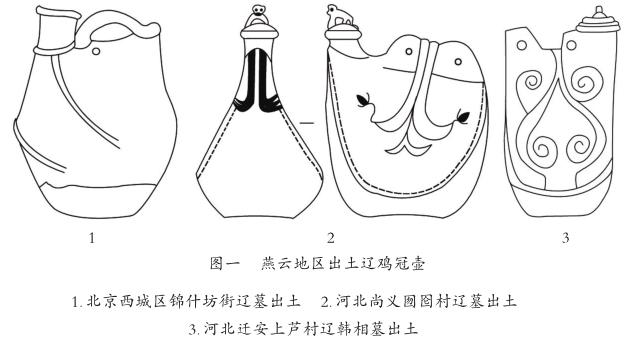

筆者對燕云地區出土的這批遼金瓷器資料進行了梳理。釉色方面,以白瓷為主,約350余件,另有影青瓷、青瓷,以及黑釉、黃釉、綠釉、醬釉、茶葉末釉瓷器等。器類方面,以日用器皿為主,其中碗、盤、碟、瓶、缽、托盞等數量最多,罐、壺、盆、洗、注子、枕等亦多有發現,還出土有一定數量的雞冠壺、雞腿瓶等具有游牧民族特色的器物。產地方面,除240余件瓷器在發掘簡報或報告中有較為明確的窯口判定結果外,陳沖等學者對定窯瓷器的分期研究[16]和黃秀純等學者對遼白瓷所屬窯口的分析結果[17]也為我們辨別部分遼金瓷器的窯口提供了線索。總體來看,這批瓷器的產地可分為兩大類:一類為本地窯場,主要窯口有北京門頭溝龍泉務窯、山西渾源界莊窯等,北京密云小水峪窯、房山磁家務窯等亦有可能是燕云地區出土瓷器的產地;另一類為燕云地區以外窯場,主要有遼金境內其他地區窯口,如河北定窯、磁州窯,陜西耀州窯等,以及遼金境外窯口,如浙江越窯、江西景德鎮諸窯等。

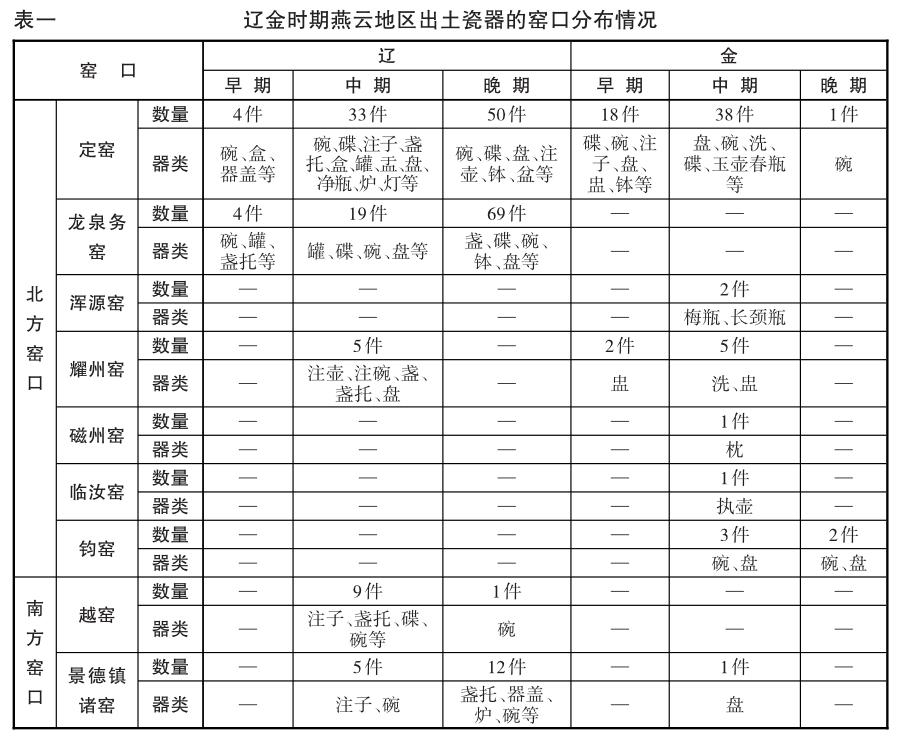

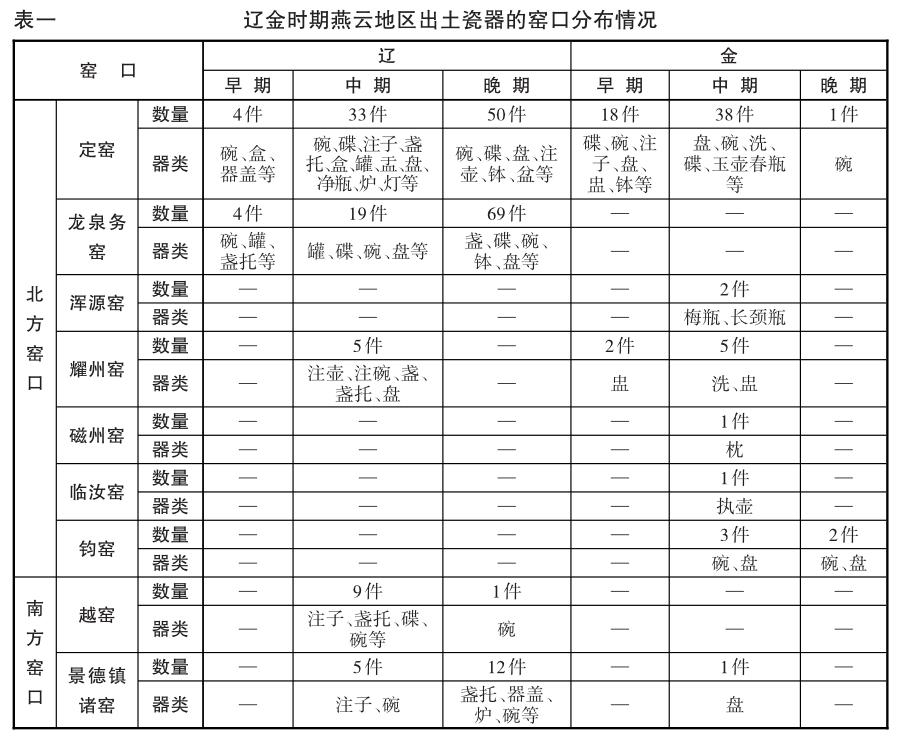

王秋華先生曾根據墓葬形制、出土遺物及墓壁裝飾等將遼墓分為遼代早期(遼太宗至景宗時期)、遼代中期(遼圣宗、興宗時期)、遼代晚期(遼道宗至遼末)三期[18]。秦大樹先生則根據墓葬形制、隨葬品和喪葬制度等將金墓分為金代早期(金太宗至海陵王時期)、金代中期(金世宗、章宗時期)和金代晚期(章宗末年至金末)三期[19]。參照他們的分期研究成果,筆者對燕云地區出土的285件可辨別窯口的遼金瓷器進行了統計(表一)。

由表一可知,遼代早期,燕云地區瓷器主要為定窯和龍泉務窯產品,瓷器數量和種類均較少,多為日用器皿。至遼代中晚期,定窯和龍泉務窯產品占比仍較高,瓷器數量和種類均達到頂峰;耀州窯、越窯和景德鎮諸窯產品也有較多發現,如北京順義安辛莊遼代中期墓出土的耀州窯注壺和注碗[3]233,北京西郊百萬莊遼代晚期丁文逳墓出土的越窯瓷碗殘片[20]等。金代初期,定窯產品依然是燕云地區最重要的瓷器品類。到金代中期,除定窯、耀州窯外,渾源窯、磁州窯、臨汝窯、鈞窯等北方窯口產品亦較為常見,如山西大同西環路M6出土的具有渾源窯產品特征的梅瓶、長頸瓶[21],北京豐臺烏古論窩論墓出土的臨汝窯執壺[11],河北唐山陡河水庫M85發現的鈞窯系瓷碗、瓷盤等[22];南方景德鎮諸窯產品在部分金墓中亦有發現,如北京豐臺區烏古論窩論墓出土的影青瓷盤[11]。金代晚期,除定窯、鈞窯等北方窯口產品以外,其他窯口產品較為罕見。總體來看,燕云地區出土的遼金瓷器在窯口分布上表現出較為明顯的階段性特征。

二、瓷器所見遼金時期燕云地區政治環境的變遷

作為重要的生活用具,瓷器的產生和發展離不開社會環境和現實需求。燕云地區出土瓷器產地的多樣性和窯口分布的階段性,除了受到制瓷技術地區發展不平衡的影響外,亦與當時的政治形勢和文化面貌密切相關。

燕云地區山河險峻,關隘眾多,戰略地位十分重要,“蓋天造地設以分蕃、漢之限,誠一夫當關,萬夫莫前也”[23]21。由于領土紛爭,遼金時期燕云地區中原漢地與少數民族政權對峙的局面長期存在,且部分州縣的所有權隨著各政權力量的消長而幾經變換。這一復雜多變的政治形勢對該地區手工業的發展產生了深刻影響,在制瓷業方面亦有明顯表現。

首先,遼代燕云地區瓷業的興起和迅速發展,與其對唐末五代瓷業的繼承和瓷器現實需求的增長有密切關系。

一方面,遼的瓷器生產是通過擄掠幽云地區的工匠、占有當地窯場等方式逐漸發展起來的。契丹在建國前“隨水草就畋漁,歲以為常”[24]373,生活器皿僅有木器、皮囊器以及部分制作粗疏的陶器。唐末中原戰亂頻仍,“幽、涿之人多亡入契丹”,阿保機“乘間入塞,攻陷城邑,俘其人民,依唐州縣置城以居之”[25]886,“中國器度、工巧、衣冠士族,多為犬戎所有”[26]。契丹建國后又多次南侵,擄掠中原人口入遼腹地,其中就包括從事瓷器燒造的工匠,如后晉出帝開運三年(946),“契丹奪定州城壘,燒焚廬舍,盡驅居民而北”[27]1650。制瓷工匠尤其是定窯工匠的北遷,帶來了先進的瓷器燒造與裝飾技術,為遼代制瓷業提供了發展契機,在此基礎上,遼上京臨潢府故城窯、阿魯科爾沁旗水泉溝窯,中京赤峰缸瓦窯,南京龍泉務窯等窯場得以興建。根據調查及發掘資料,臨潢府故城窯遺址出土瓷器質地細膩,坯體上有細線紋,并發現“器底滿釉的覆燒器”,與河北定窯的裝燒工藝及產品較為相近[28]。赤峰缸瓦窯遺址所見部分瓷器上刻劃的卷草、牡丹、鳳鳥等紋飾,線條流暢,“更接近于定窯產品”[29]。遼代早期吸收定窯工匠和技術興建的龍泉務窯,是契丹勢力南下后設立的重要窯口,其產品以白瓷為主,在燒制技術以及器物造型、裝飾工藝等方面均模仿定窯,部分產品甚至與同時期的定窯產品難分軒輊。此外,契丹勢力進入燕云地區后,山西渾源界莊窯等原屬中原五代政權的瓷窯因割地被納入遼境,在瓷器燒制工藝方面亦對遼金的瓷業發展產生了重要影響,如遼金時期的界莊窯產品“仍然采用唐代以來的小墊餅支燒工藝”[30]。漢地制瓷工匠的輸入,本地窯場的興建,以及對原漢地窯址的直接占有,均為遼代瓷業的發展奠定了基礎。

另一方面,對定居生活的逐漸適應使得社會各階層對瓷器的需求大量增加,這是遼代瓷業發展的重要動因。瓷器屬于易碎品,不便于攜帶,其使用與定居生活密切相關。10世紀至11世紀初,遼腹地出土的瓷器多集中于級別較高的契丹顯貴和漢人官僚墓葬中,可能具有一定的身份象征意義,如內蒙古阿魯科爾沁旗耶律羽之墓[31]、奈曼旗陳國公主墓[32]等契丹貴族墓出土的定瓷和影青瓷器,以及趙德鈞[33]、韓佚[10]等漢人官僚墓葬中出土的高檔瓷器。11世紀后,隨著定居人口的增多,遼統治區域的擴大,進入中原的契丹人開始適應定居生活,瓷器的使用逐漸擴大到低級官吏和平民階層,但原有窯場的生產水平遠遠不能滿足迅速增長的社會需求,這為新窯場的出現和制瓷技藝的提升創造了條件。

其次,出土瓷器產地和種類的演變是遼金時期朝代嬗變、南北對峙等政治環境的具體表現。燕云地區出土瓷器的產地既有北方窯口,又有南方窯口,以北方窯口為主。不同時期各窯口產品的占比不同,其與各時期不同窯口的發展狀況、瓷器產品的流通情況等密切相關,而這些又均與當時的政治環境有一定的關聯,反映出遼金時期各政權力量的消長和統治疆域的變化情況。

根據表一,在北方窯口中,定窯產品自遼至金在燕云地區一直都有出土,但不同時期出土數量不同,這與定窯在宋金時期的發展情況密切相關。北宋時期,定窯發展達到鼎盛,制瓷技術有了長足的進步,并因瓷質精良、紋飾秀美、色澤淡雅而被選為宮廷用瓷。燕云一帶出土定窯瓷器中以遼代晚期數量最多,而此時正與定窯有巨大發展的北宋中后期時間大體相當。“靖康之變”以后,由于連年兵燹,定窯一度處于衰落和廢棄狀態,故金代初年,定窯產品雖仍有發現,但與遼代中晚期相比數量大為減少。到金代中期,隨著統治的穩定,定窯瓷業很快得到恢復和發展,出土瓷器的數量有所增加。金代晚期,蒙古軍隊南下,定窯在戰火中逐漸衰沒,瓷器的出土數量又急劇減少。

除定窯外,北方各窯口在遼金時期也有一定發展。遼代早期至中期,隨著契丹政權統治的穩定,吸收定窯技術興建的龍泉務窯逐漸發展起來,到遼代晚期,出土該窯口瓷器的數量甚至超過了定窯。金代,龍泉務窯逐漸衰落,其產品在燕云地區不再出現。而耀州窯、磁州窯、臨汝窯、渾源窯、鈞窯等大量窯口由于所在地區被納入金的版圖而處于宋金交戰的戰線之外,銷售和流通渠道較為通暢,反而獲得了寶貴的發展機遇。根據表一,金代中晚期燕云地區出土的可辨明窯口的54件瓷器中,來自定窯以外其他北方窯口的產品為14件,而金代前期僅有來自耀州窯的2件,反映出此時期瓷器產地的多樣性。

自遼至金,燕云地區均出土少量來自南方窯口的瓷器,這與當時南北政權的對峙以及貢奉交流等有關。遼代中晚期燕云地區出土景德鎮窯、越窯瓷器的數量較多,大多制作精良,如馬直溫墓中出土的影青瓷盞托和香薰器蓋殘片,胎質薄而細膩,為景德鎮窯青白瓷中的高檔產品[8];韓佚墓出土的劃花人物紋青瓷水注,釉色瑩潤,應屬越窯上品[10]。契丹建國初期,南方各政權即與其通過海路頻繁交流,“(南唐)自烈祖以來,常遣使泛海與契丹相結”[34]9475,“吳越貢賦,朝廷遣使,皆由登、萊泛海”[25]843。其中,吳越國經常向契丹政權供奉青瓷等珍玩寶物,契丹統治者將部分瓷器賞賜給臣下,節度使韓佚墓中出現的越窯青瓷或許就是其獲得的賞賜。由文獻記載進一步推測,這些瓷器很有可能是通過海路輸入遼境的[6]。金代,南方地區相對穩定,景德鎮諸窯繼越窯之后迅速興起并不斷發展,但由于宋金對峙的特殊政治局面,南方瓷器輸入北地的途徑受阻,故金代燕云地區來自南方窯口的瓷器相對較少。

三、瓷器所見多民族文化的互動融合

燕云地區自戰國秦漢以來便是農耕文明與游牧文明交匯融合的重要區域,宋遼金時期,其更是多民族文化互動融合的中心區域之一。契丹、女真民族原游牧于松漠之間,入主中原后,受漢文化的強烈沖擊和影響,逐漸由游牧遷徙轉向定居生活,這種生活方式的轉變在燕云地區出土瓷器上亦得到體現。