論專家在精神病司法鑒定拒絕啟動中的參與效能

摘 ? ? ?要:在社會普遍關注的熱點刑事案件中,司法機關拒絕啟動精神病司法鑒定常常引發質疑。結合精神醫學的科學理論與思維邏輯,對司法機關拒絕啟動精神病司法鑒定的理由進行剖析發現,拒絕啟動鑒定理由論述的科學性、專業性欠缺是讓民眾難以信服的重要因素。在專業問題由專業人士解決的理念指導下,在精神病司法鑒定拒絕啟動中適時引入專家參與審查程序,結合辦案機關拒絕理由心證公開機制,有助于實現維護司法公正和增加社會公信力的效能。

關 ?鍵 ?詞:精神病鑒定;專家參與;啟動權

中圖分類號:D919.3 ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ?文章編號:1007-8207(2020)07-0078-09

收稿日期:2020-05-19

作者簡介:陶然(1980—),女,遼寧莊河人,遼寧大學博士研究生,大連醫科大學人文與社會科學學院講師,研究方向為刑事訴訟法學。

基金項目:本文系遼寧省教育廳科學研究經費人文社科項目“刑事司法與精神醫學的融合:精神病司法鑒定程序規制問題研究”的階段性成果,項目編號:LR2019009;四川省哲學社會科學重點研究基地——四川醫事衛生法治研究中心課題“司法鑒定與專家輔助人的共存問題研究”的階段性成果,項目編號:YF17-Y18;中央財政2018年省級重點學科建設項目(重大慢病防治基礎研究與轉化平臺項目)“刑事案件精神病鑒定的程序保障問題研究”的階段性成果。

一、問題的提出

2018年2月15日,張扣扣持刀殺死王自新、王校軍和王正軍三人,潛逃兩日后投案自首。2019年1月8日,陜西省漢中市中級人民法院一審判決“犯故意殺人罪,判處死刑,剝奪政治權利終身,犯故意毀壞財物罪,判處有期徒刑四年,決定執行死刑,剝奪政治權利終身”,被告人上訴。4月11日,陜西省高級人民法院裁定“駁回上訴,維持一審判決”。7月17日,經最高人民法院核準,張扣扣被執行死刑。至此,張扣扣故意殺人、故意毀壞財物一案的刑事司法程序結束。該案引發了諸多學者與公眾的高度關注,辯護律師的辯護詞和公訴方的出庭檢察員意見書相繼全文公布,控辯對抗激發了輿情的熱切關注,而交鋒的焦點問題之一便是對被告人是否應該啟動精神病司法鑒定程序。

在張扣扣案中,其辯護律師提出張扣扣在作案時存在精神障礙的可能,在一審和二審中提出了對其進行司法精神病鑒定的申請,而檢察機關在出庭檢察員意見中,從被告人有無家族精神病史和既往史、平時行為表現、案前準備、作案細節及歸案后狀態等方面,判定張扣扣具有認知能力且辨認能力和控制能力完整,因此,不需要也不應當進行精神病鑒定。[1]二審法院在判決書中采納了檢察機關的檢察意見,而辯護人當庭提交的由三位精神醫學專家出具的《法醫精神病學書證審查意見書》并未達到引起合議庭合理懷疑的目的。法院認為,公訴案件的刑事司法精神病鑒定是由司法機關決定提起,辯護人提交的書證審查意見書不能作為定案參考,[2]因此,法院對于辯護意見中認為張扣扣屬于偏執障礙,作案時辨認能力存在但控制能力削弱,屬于限制刑事責任能力的主張不予采信,[3]最終作出了維持一審判決的裁定。

根據我國《刑事訴訟法》的規定,精神病司法鑒定的啟動權歸屬于司法機關。司法機關可以主動啟動精神病司法鑒定程序,也可以基于當事人的申請而啟動;當事人擁有申請補充鑒定和重新鑒定的權利。司法機關基于法律對精神病司法鑒定啟動權的配置,行使自由裁量權,對于辯護方的精神病司法鑒定申請予以拒絕,本是正常之為、合法之舉,但在本案中卻遭到了諸多質疑,“給張扣扣司法精神鑒定又將如何”等呼聲在網絡中傳播,輿論背后反映的是司法實踐中長期存在于精神病司法鑒定程序中的問題,尤其是部分社會影響較大的刑事案件精神病司法鑒定啟動問題。

二、引發質疑的精神病司法鑒定拒絕啟動之理由剖析

(一)典型刑事案件精神病司法鑒定的拒絕啟動中的質疑之聲

為充分了解司法實踐中精神病司法鑒定啟動程序運行的真實圖景,筆者對中國裁判文書網中2013年1月1日至2019年7月1日的刑事判決書進行了檢索與數據分析,涉及到精神病司法鑒定的第一審刑事案件共有8683件,相對于這一時期的全部刑事案件5039393件,涉及精神病司法鑒定問題的僅占0.17%。但這為數不多的涉及精神病抗辯的刑事案件常常引發波及全國的輿情風波,而此類案件引起關注的緣由時常是與精神病司法鑒定程序的拒絕啟動問題相關。筆者結合有關調研發現,司法實踐中大多數案件的精神病鑒定啟動模式運行是良好的,應當鑒定而未鑒定的情況只是少數情況,但“一只蝴蝶在巴西煽動翅膀就會引起德克薩斯的海嘯”,雖然涉及精神病司法鑒定的案件數量不多,但典型刑事案件引起的社會影響輻射面卻超乎尋常,如果處理案件的過程中出現有違公正之處,也會成為通往法治道路的羈絆。

根據刑法的犯罪構成基本理論,法院作出有罪判決的基本前提是犯罪主體的適格,犯罪主體必須具有刑事責任能力。刑事責任能力是犯罪主體的核心和關鍵要件,而判定犯罪行為實施者是否具有刑事責任能力的考慮因素之一便是需要對其精神狀態進行判斷。根據我國刑事訴訟立法,判定是否患有精神疾病的基本途徑是對其按照法定程序進行精神病司法鑒定,而是否啟動鑒定不僅關系到刑事責任能力的判定,更關涉犯罪的成立和刑事責任的承擔與減免①。在刑事訴訟的訴訟構造中,控訴方承擔危害行為符合犯罪構成的證明責任,辯護方則肩負維護當事人合法權益的使命,精神病抗辯作為一種辯護策略在部分刑事案件中被采用。而根據立法的權力配置設計,辯護方并沒有主動啟動精神病司法鑒定的權利,因此,司法機關是否同意啟動精神病司法鑒定程序,便成了案件中的焦點問題。一旦辦案機關拒絕辯護方的鑒定申請,其帶來的矛盾沖突必定會升溫發酵甚至激起社會輿論的熱議。

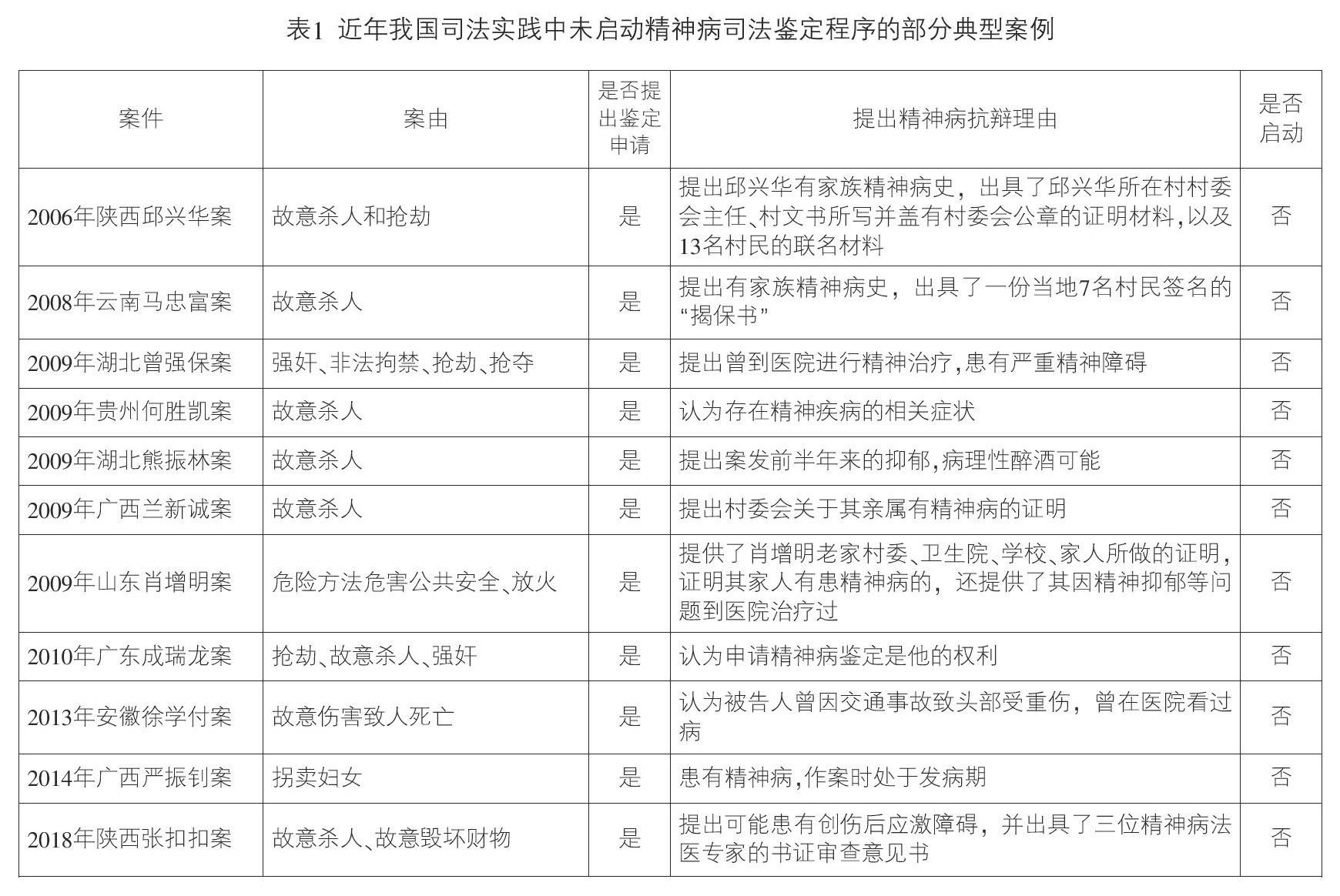

通過對我國近年司法實踐中司法機關拒絕啟動精神病司法鑒定程序的部分典型案例情況的整理分析,案件之所以被稱為典型的一個原因在于案件的關注度較高,如犯罪手段殘忍、案件社會危害性大、傷亡人數多或被害人為弱勢群體,另一個重要原因則是辯護方在訴訟中提出了精神病抗辯,主張當事人存在精神疾病的可能,此時精神病司法鑒定程序的啟動問題備受公眾關注(見表1)。

在上述案件的訴訟過程中,辯護方向辦案機關提出精神病司法鑒定申請,并提交了一定的證明材料,但司法機關均拒絕啟動精神病司法鑒定,也正是由于司法機關的拒絕啟動引發了很多質疑。如在邱興華案中,不乏法學專家呼吁對其作司法精神病鑒定,更有精神醫學專家、學者支持鑒定的啟動,有報道稱湖南醫科大學的楊德森教授曾發表過“二審法院如果不做鑒定,公眾就無法信服”的觀點,認為這是對人權的尊重和保護。另外,精神病學專家劉錫偉教授更是直言:是不是精神病必須要做了司法精神病鑒定才知道。[4]又如在熊振林案中,中國人民公安大學教授李玫瑾對媒體曾表示應該對其作司法精神病的鑒定的觀點,認為這是尊重生命、保障人權。[5]而在張扣扣案中,司法機關并未對張扣扣進行精神病司法鑒定,而是依據檢察人員的推理論證即確認其為正常犯罪人,引起了部分法律業內人士及民眾的質疑。

(二)拒絕啟動決定理由論述的專業性闕如

司法機關為何在援引理由時往往從上述幾個方面來證成,一方面與一般人對精神病人的看法和理解有關,另一方面也與精神醫學鑒定基本要求相一致。根據精神醫學的基本診療標準,對精神狀況進行檢查常常從外表與行為、言談與思維、情緒狀態、感知、認知功能和自知力等方面進行,而常見的精神癥狀也包括狂躁、自言自語、思維混亂、被害妄想。同時,基因也是影響人類正常與異常行為的主要因素。根據我國法醫精神病學鑒定所遵循的《精神障礙者司法鑒定精神檢查規范》要求,對精神病患的檢查主要包括一般表現、認知過程、情感表現、意志與行為活動四項內容。[6]在精神檢查的過程中鑒定人通過對被鑒定人的知覺、注意力、記憶力、思維形式、表情、內心體驗等事項的觀察,判斷其情感反應的極性、強度、反應性、穩定性、協調性等內容,還要注意觀察被鑒定人的動作行為有無木僵及怪異表現,并結合對被鑒定人的心理測驗、軀體檢查、大腦影像學與生物電檢查結果進行綜合分析,從而對被鑒定人的精神狀態作出診斷和判定。

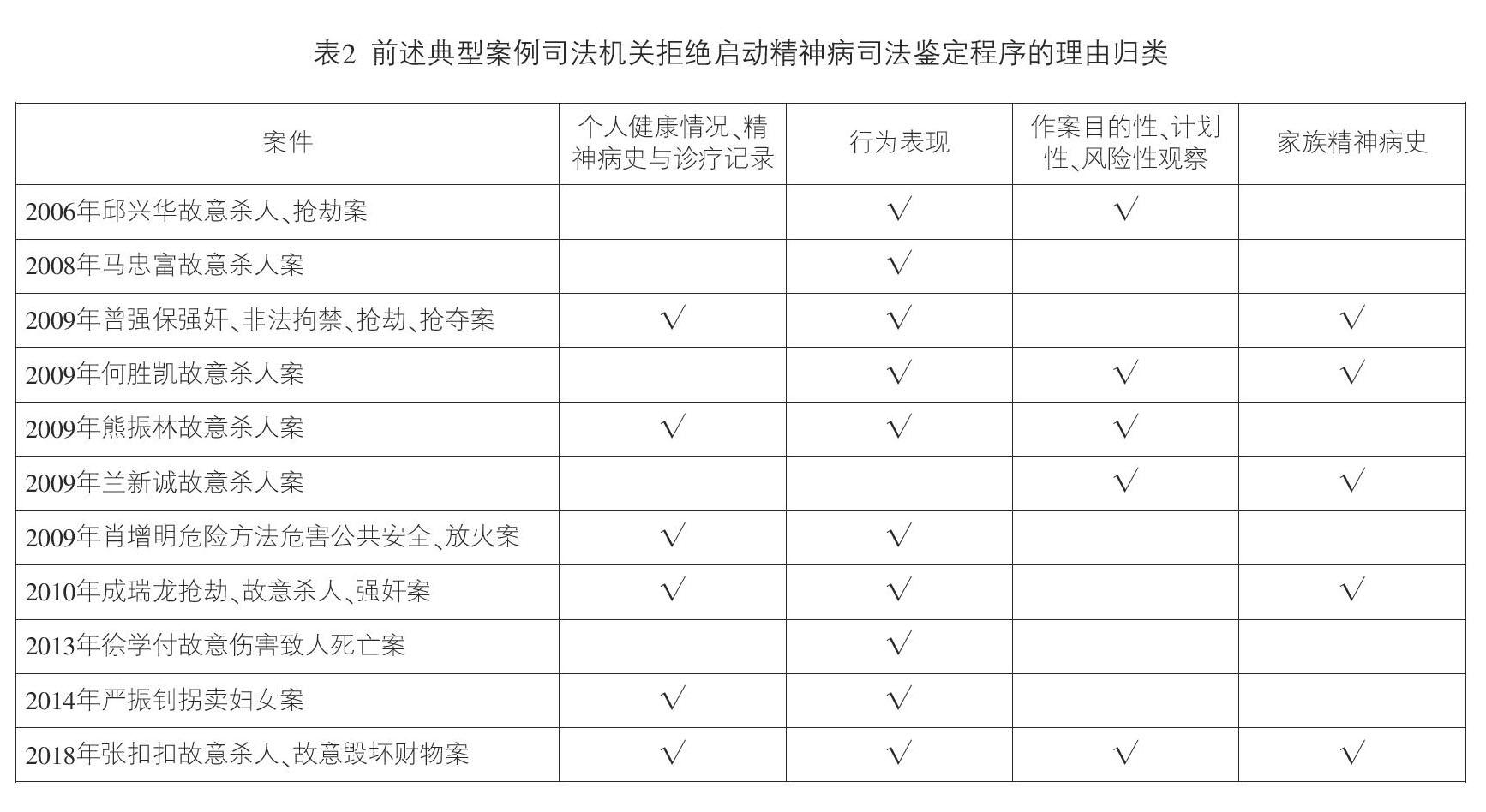

然而,精神醫學專家對病患的診斷有著一般人所無法掌握的衡量標準與思考維度,從精神醫學的角度對司法人員駁回精神病司法鑒定申請的理由進行思考可以發現,司法人員的體驗和判斷存在著認識片面、判斷不夠科學嚴謹、專業化判斷闕如的問題。一是從行為表現判斷。按照一般人(包括法律工作者)的理解,精神病人一定是行為乖張、思維混亂、語無倫次,但其實有相當數量的精神病人外表整潔、談吐清楚,甚至思維及行為均無反常表現,精神病人可以保留大量正常的精神活動能力,只是在某些方面具有精神病的異常表現。精神醫學作為發展中的自然科學,具有極強的專業性和權威性,在精神病人的病征表現比較隱蔽的情況下,只有精神病學專家才能憑借專業的理論知識和臨床診斷經驗,通過細致全面的診斷判斷確定其精神狀態,具有從精神病人大量的正常現象中尋找和辨認出異常疾病表現的能力。而普通人由于不具有專業的學習經歷和診療經驗,一旦看到某些人體正常功能的存在(如有計劃的實施犯罪行為,犯罪后謹慎逃避追捕,審訊中思路連貫,庭審時表述清晰),往往就會忽視精神病人的異常表現,當看到這些正常的行為甚至是超越常人的周密計劃時,一般人往往不會懷疑其罹患精神疾病。二是以是否有診療記錄判斷。隨著社會化進程的不斷加快,人們所面臨的各種生活壓力和社會壓力也隨之急劇增加,人們罹患精神病的可能性大大提高。據有關數據統計顯示,我國各類精神疾病患者的數量已經達到了1億以上,其中超過1600萬的精神疾患達到了重度水平,而在患有精神疾病的人群中,72.3%的患者尚不知自己患病,只有不足6%的精神疾病患者尋求過治療。[7]顯然,從當事人是否有過就診記錄來判斷其是否是精神病患者是片面的。三是從對犯罪行為的目的性、計劃性和風險性觀察方面判斷。前述有5個案例在拒絕理由中都提到了這一因素,如在何勝凱一案中,司法機關認為其行為具有非常明確的目的性、計劃性和風險性,不符合精神病人的癥狀;在蘭新誠一案中,也從其“作案事前有預謀,作案后有條不紊地處理現場和尸體”的角度對其進行考察。但根據精神醫學的基本知識,精神障礙類型十分復雜,有些精神病患者思維混亂,而有些類型的精神障礙患者則不然,如偏執型精神障礙,如果不涉及其精神癥狀相關的事情,一般人可能看不出其明顯的異常。還有一些精神分裂癥的精神病人,其在大多情況下往往具有正常人的行為特征,只有精神醫學專家才能依據醫學知識對其精神狀態作出正確的判斷。四是以是否有家族精神病史判斷。家族精神病史的考察在前述有5個案例中都被司法機關作為作出裁量的理由。精神醫學研究發現,家族精神病史是導致諸多“功能性精神障礙”(如精神分裂癥、情感障礙、兒童孤獨癥等)發作的因素,遺傳成為影響精神疾病的主要生物學因素之一,是基因將疾病的易患性一代傳給一代。[8]但我們對精神醫學中的精神障礙病因學全面研習后可知,精神障礙的發生是生物、心理和社會因素相互綜合作用的結果。在診療精神障礙的過程中要認識到,雖然生物學易患性是某些疾病的必要因素,但單一生物遺傳因素并不能足以說明疾病的發生與發展的全過程,在反應性精神障礙、創傷后應激障礙中,心理和社會因素起著重要的作用。[9]在張扣扣案中,其辯護律師及精神醫學專家之所以提出了精神病司法鑒定的申請,應是基于其所處社會環境和心理狀況分析的假設。

由上發現,具有精神病司法鑒定程序啟動權的司法機關,在闡述拒絕啟動精神病司法鑒定程序的理由時,大多只是從前述理由中的個別方面進行籠統簡約的論述,只有張扣扣案從四個方面進行了比較全面的考察。即使如此,也似乎采用了一種“套用公式”的說理方式,看似是以精神醫學的診斷標準回應了辯護方的精神病鑒定啟動申請,但這樣的一種以一般人所具備的常識對犯罪嫌疑人、被告人的精神心理狀況作出有無異常的判斷,再以此作為拒絕啟動精神病司法鑒定程序的理由的不足以讓人信服,因為精神病的鑒別本身是一種主客觀相互交織的復雜認識活動,雖然典型的精神疾病的癥狀普通人都可以辨別,但在精神醫學領域還存在著很多復雜的精神障礙病癥,法律工作者和精神醫學專家對這些精神障礙癥狀的分析理解之間是存在偏差的。疾病癥狀和患病診斷之間的因果關系往往不是憑借常識和個人經驗即可發現的,對于精神疾病患者的分類、鑒別及診斷,唯有精神醫學專家才擁有決定性的角色。[10]這也是即使確立了明確的精神病司法鑒定啟動標準或審前強制鑒定制度,只要存在精神病司法鑒定程序被辦案機關拒絕啟動的情況,還是會存在被質疑可能的原因所在。

三、精神醫學專家參與精神病司法鑒定的效能

精神疾病是一種極其復雜的疾病,在精神疾病的診斷中,精神醫學專家根據自己的精神醫學基礎理論與診療實踐,通過與診斷對象的面談、病史的采集以及對其外表與行為、言談與思維、情緒狀態等精神狀況的觀察和分析,深入挖掘探討影響其行為表現的內在機制的變化原因,進而斷定是否有精神疾病,這是其專業素養和業務能力所能企及的范疇。根據我國精神疾病分類及診斷標準(CCMD-3)的分類系統,精神障礙包括器質性精神障礙、心理因素相關生理障礙、情感性精神障礙等十大類①,每一類精神障礙有多種類別的細化。面對如此復雜的精神醫學專業體系,辦案機關的司法人員雖具有深厚的法律素養,但在精神醫學問題的判定上與普通人無異,因此,司法人員依據普通人的認知和經驗作出的判斷難以獲得公眾的信服與認同。此時,秉承對科學的尊重和對司法正義的信奉理念,在精神病司法鑒定啟動程序中適時地引入精神醫學專家的參與,通過其科學而專業的判斷來輔助司法人員獲得是否應該啟動鑒定程序的心證確信,以期拒絕啟動精神病司法鑒定的決定因科學而可排除公眾的合理懷疑,獲得公眾的最廣泛信賴,達到釋明輿論追問、降解合理質疑的期望與效能。

(一)精神醫學專家對精神病的判斷具有更強的約束力與可信賴度

司法人員因其拒絕啟動精神病鑒定而引發公眾質疑,根本源于精神醫學作為一門客觀性與主觀性特點并存的特殊醫學的專業性,法律職業人員未借助于任何專業知識性權力卻對一個醫學問題作出了判斷,公眾表達出對法律職業人員判斷的科學性和專業性的不信賴,進而對案件的程序公正產生懷疑。[11]精神醫學診斷初看也許簡單直接,因為典型的精神病癥狀普通人一眼即可辨認,但要注意的是,在精神病患中還有很多的疑難病征,這是非精神醫學專家難以識別和判斷的。精神醫學的診斷缺乏可靠的客觀診斷標準,精神醫學專家對于精神疾病判定需要經過分析、綜合、類比、判斷和推理等一系列的思維過程,而這對于公眾和司法人員來說,是一個“黑箱之法”。要保證精神病司法鑒定程序的良性運轉,減少濫用權力(公安司法機關的拒絕啟動權)或權利(辯護方的申請鑒定權)的情形發生,就應打開“黑箱”。正因為普通人無法知悉精神疾病與犯罪行為之間的因果關系,甚至也無法理解專業術語所特指的意旨與內涵,所以需要通過“溝通”來論證、解釋和說明其間的疑難與質疑,而能擔負起這一使命的主體唯有知曉專業問題的專業人士,也就是把涉及到是否為精神病患這一專業問題的判定權力讓渡一部分給具有專業知識的精神醫學相關領域的專家。只有專家才有能力適時地打開“黑箱”,解開當事人和社會公眾的迷惑,促成“相互理解”和“達成共識”,從而實現“社會信任與合作”。[12]正如有學者以實驗為依據論證的那樣,非專家對專家的信賴程度與專家專門知識的純度有關,[13]而對精神病的判斷主要依靠的就是具有單一純度的精神病醫學知識,勝任這一專業問題解答的只有專家,所以精神醫學專家的判斷結果對人們的拘束力無疑是更強的。

(二)精神醫學專家參與精神病司法鑒定符合專業問題由專業人士判定的邏輯原則

在精神病司法鑒定的啟動問題上,將是否啟動精神病司法鑒定程序的權力完全交由沒有精神醫學背景知識的司法人員,不符合專業問題由專業人士判定的邏輯原則。司法鑒定制度的設計初衷正是基于人們對專業問題的難以洞悉與專業知識的難以獲得,精神醫學與刑事法學的交叉致使精神病司法鑒定具有極強的專業性與復雜性。無論是英美法系還是大陸法系國家在對專業問題的程序設計中存在差異,但將專業問題交由專業人士進行判定是世界各國的一致做法。根據我國目前的刑事立法,精神病司法鑒定的任務包括精神狀態的判斷和刑事責任能力的認定兩個部分,而對于后者的認定是否應屬于精神醫學專家的鑒定事項范圍存在著爭議,基于刑事責任能力的判定不僅需要醫學知識,還需要心理學、社會學和法學等知識的認識,有學者提出由精神醫學專家來認定刑事責任能力是強人所難的,因為其超出了“專業范圍和專業能力”。[14]而在行為人是否屬于精神障礙問題的判定上,正是基于專業問題由專業人士判定的邏輯原則,學者們對于其屬于醫學問題而應由精神醫學專家來把握這一權力配置是不存在分歧的。在精神病司法鑒定的啟動程序中,涉及到的首要問題就是行為人是否患有精神疾病的可能這一醫學問題,在目前未曾設計任何啟動標準完全由無精神醫學基礎理論的司法人員來自由裁量的做法,難免因有“沒有鑒定的精神病鑒定之嫌”而遭受質疑,但質疑的背后是對裁判的法律權威的挑戰,也影響訴訟借助精神病醫學知識實現司法公正價值目標的實現。[15]司法實踐中有法官提出公安司法人員本身沒有醫學專業知識,因此主張讓專業人士來判斷個案中應否啟動精神病鑒定,[19]這也反映出司法人員對醫學專業問題判斷上的乏力和確信不足。

(三)精神醫學專家參與精神病司法鑒定決定在現行法律框架內具有可操作空間

由精神醫學專家協助司法機關判斷是否應啟動精神病鑒定程序,并盡可能用通俗易懂的理論與論述方式公開判定依據,是在我國目前的司法鑒定啟動模式之下能夠最大程度體現公正的有效方式,尤其在重大刑事案件中,精神病司法鑒定的拒絕啟動更是牽涉公眾關注和司法權威,精神醫學專家對于判斷形成的經過和理論基礎應詳盡的加以說明,特別是在意見形成的理論基礎存在爭議或不同觀點的情況下,更要詳細清楚的將爭點呈現在其基本意見中。根據我國《刑事訴訟法》有關的司法解釋的規定,有專門知識的人在必要的時候可以接受指派或者聘請進行勘驗、檢查①,這不僅是查明案件事實的需要,也是保證程序法定和公正司法的必要。

對司法機關拒絕啟動精神病鑒定產生質疑的延伸,是對司法的權威性和公正性的疑慮,其背后反映的是人們對刑事司法中專業問題權威詮釋的期待。精神醫學作為一門發展中的自然科學,雖有自身的階段性研究局限,如有學者在研究中所認為的鑒定意見主觀性強、不一致等問題,但是不可否認,精神醫學具有極強的科學性、專業性、復雜性,對于精神狀態的判斷并非一般人憑直覺和常識即可認定。即使精神病診斷的可靠程度沒有達到其他醫學問題判定中的精確程度,但絕不可低估其在保障訴訟權利中的意義,精神病司法鑒定的正確啟動關涉到程序公正與實體公正的雙效價值實現。因此,在是否可能患有精神疾病的判斷上離不開精神醫學知識的幫助和專家的參與,尤其是在精神病司法鑒定拒絕啟動中,應為受醫學行業規范與司法倫理規則約束的精神醫學專家的參與留出效能發揮空間。在當前的立法模式與司法環境中,消解公眾對拒絕啟動精神病司法鑒定決定的質疑,唯有依賴程序的正當性設計與實踐。專門問題由有專門知識的人解決,符合社會分工的基本規律,也是司法鑒定制度產生和存在的原因所在。

【參考文獻】

[1]張扣扣案出庭檢察員意見書全文公布[EB/OL].正義網,http://news.jcrb.com/jxsw/201904/t20190411_1987919.html.

[2]張扣扣案二審宣判:駁回上訴 維持死刑判決[EB/OL].新浪網,http://news.sina.com.cn/c/2019-04-11/doc-ihvhiewr5040993.shtml.

[3]辯護人鄧學平發表辯護意見:留張扣扣一命!讓其在監獄度過余生[EB/OL].百家號網,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1630515592679306185.

[4]專家稱邱興華案法院不做精神鑒定公眾無法信服[EB/OL].搜狐網,http://news.sohu.com/20061210/n246927222.shtml.

[5]隨州特大殺人案:專家支持給熊振林做精神鑒定[EB/OL].中國新聞網,http://www.chinanews.com/sh/news/2009/01-16/1530616.shtml.

[6][7]郭志媛.死刑案件精神病鑒定的程序保障:立法缺失與完善建議[J].政治與法律,2012,(9):35.

[8]孫皓.論刑事訴訟中精神病問題的證明責任分配[J].法學雜志,2017,(1):102.

[9]趙虎,蔡偉雄.法醫精神病司法鑒定理論與實踐[M].北京:人民衛生出版社,2015:57-60.

[10]2017年中國精神疾病患者人數、入院人數、人均醫藥費及中樞神經藥物市場前景分析[EB/OL].中國產業信息網,http://www.chyxx.com/industry/201711/582103.html.

[11][12]郝偉.精神病學[M].北京:人民衛生出版社,2008:5-7.

[13][16]郭華.刑事訴訟中法醫精神病鑒定爭議的反思與理論詮釋[J].中國司法鑒定,2020,(1):6.

[14]陳衛東,程雷.司法精神病鑒定基本問題研究[J].法學研究,2012,(1):163-178.

[15]余成峰.從馬的法律到黑箱之法[J].讀書,2019,(3):20.

[17]靳瀾濤.“越位”的專家與“隱身”的法官——精神病鑒定專家在司法裁決中的錯位與歸位[J].北京警察學院學報,2018,(4):7.

[18]郭華.精神病司法鑒定若干法律問題研究[J].法學家,2012,(2):132.

[19]陳衛東,程雷,孫皓等.刑事案件精神病鑒定實施情況調研報告[J].證據科學,2011,(2):203.

(責任編輯:苗政軍)

Abstract:In the hot criminal cases which are widely concerned by the society,the refusal of judicial organs to start the forensic expertise of mental illness is often questioned.Combining with the scientific theory and thinking logic of psychiatry,this paper analyzes the reasons why the judicial organ refuses to start the forensic examination of mental illness.It is found that the lack of scientific and professional reasons in the decision of refusing to start the forensic appraisal is an important factor that makes the public unconvinced.Under the guidance of the idea that professional problems should be solved by professionals,the timely introduction of expert participation in the review process in the decision of refusing to start the forensic expertise of mental illness,combined with the mechanism of public evaluation of the reasons for the refusal of the case handling organs,is conducive to maintaining judicial justice and increasing social credibility.

Key words:psychiatric identification;expert participation;right to start