《瀛奎律髓》中詩論主張與選詩實際之間的錯位

摘 ?要:方回在《瀛奎律髓》中體現出尊盛唐而抑晚唐的強烈傾向,但在實際選詩時他卻選取晚唐詩篇多過盛唐詩篇,使得《瀛奎律髓》中的詩論主張與選詩實際之間發生錯位。造成這種錯位的原因有很多:一是在于韓、吳融、杜牧等一部分晚唐人的詩歌自為翹楚,“不全似晚唐”;二是在于晚唐詩雖格卑卻不乏佳句,方回常常因句存詩;三是在于方回將杜甫尊為“律詩之祖”,而由晚唐姚合、賈島等人入手來學習杜甫是一條切實的學杜門徑。最后,也是最重要的,方回秉承著“愛而知其惡,憎而知其善”的選詩觀,既看到了晚唐詩“格卑”的一面,也看到了晚唐詩有“細潤”“工整”等可取之處。同時,他希望能以晚唐之“細潤”濟江西之“粗抹”,從而達到糾正江西缺失、重振江西旗鼓的目的。

關鍵詞:《瀛奎律髓》;詩論主張;選詩實際;錯位原因

方回在《瀛奎律髓》中體現出尊盛唐而抑晚唐的強烈傾向已是學界公論。評點盛唐詩歌時,方回總是極盡溢美之詞,高揚盛唐詩之“格高語壯”[1]529、詩意“渾成”[1]1303。而對于晚唐詩歌,方回則往往痛批其“意思淺”“器局小”[1]364“詩格頗卑”[1]1660。一褒一貶中,方回尊盛唐而抑晚唐的詩論主張似乎已不言自明。但若細究《瀛奎律髓》中的實際選詩數量,我們卻會發現一個與此相悖的事實。《瀛奎律髓》中共選1287首唐代律詩(重出12首),其中盛唐詩324首,晚唐詩488首①。從這一數據來看,晚唐詩入選篇數明顯多于盛唐詩。這一情況與上文中所提到的方回的詩論主張并不相符。那么造成《瀛奎律髓》中詩論主張與選詩實際之間這一錯位的原因究竟為何呢?仔細研究這個問題有助于我們更好地了解真實的方回“晚唐詩歌觀”。

一、詩論主張——尊盛唐而抑晚唐

首先要注意的是,《瀛奎律髓》中初唐的概念并不清晰。全書中“唐初”僅出現1次,“盛唐”出現17次,“中唐”出現5次,“晚唐”出現93次[2]。方回論詩時往往將陳子昂、杜審言、宋之問、沈期等初唐詩人一并列入盛唐。如開篇首卷評陳子昂的《度荊門望楚》時方回說到:“陳子昂、杜審言、宋之問、沈期,俱同時而皆精于律詩。孟浩然、李白、王維、賈至、高適、岑參與杜甫同時而律詩不出則已,出則亦足以杜甫相上下。唐詩一時之盛,有如此十一人,偉哉!”[1]1

身處亂世、身為二臣,方回對“十八學士登瀛州”的盛唐文治極為向往。在《瀛奎律髓》中,他不僅將杜甫尊為“律詩之祖”,對盛唐時期的其他詩人也都是贊譽有加、推崇備至。方回曾以洋溢的筆調表達自己對盛唐的追慕之情:“然則開元、天寶盛時,當陳、宋、杜、沈律詩,王、楊、盧、駱諸文人之后,有王摩詰、孟浩然、李太白、杜子美及岑參、高適之徒,并鳴于時。韋應物、劉長卿、嚴維、秦系亦并世,而不見李、杜相倡和。詩人至此,可謂盛矣。”[1]500方回之所以推崇盛唐律詩,首先是由于其“格高”。“格高”來源于詩人自身高潔的品格和深厚的學養以及作詩時所使用的“拗字”“變體”等手法,反映在詩歌中是一種“恢張悲壯”“蒼勁瘦硬”的美學風格。方回認為盛唐律詩就是“格高”的典范,而其中最具代表性的是杜甫的詩歌。《瀛奎律髓》卷二十三中評杜甫《狂夫》一詩:“然格高律熟,意奇句妥,若造化生成。”[1]992卷十三中又評杜甫《野望》:“此格律高聳,意氣悲壯,唐人無能及之者。”[1]490除“格高”外,方回還一再標舉盛唐詩歌之“渾成”。他在評陳子昂的《和陸明甫贈將軍重出塞》及《送魏大從軍》等詩中皆表示“盛唐詩渾成”[1]1303“唐之方盛,律詩皆務渾成”[1]1019。所謂“渾成”,如查洪德先生言:一是指詩歌渾若天成,無斧鑿痕;二是指詩風的渾厚[3]。在方回看來,“渾成”是一種理想的美學風格,后輩學詩就應當將以盛唐詩為榜樣,努力達到“渾成”的境界。

方回常常將盛唐與晚唐放在一起對比,從而表達對晚唐詩歌的批評。在他看來,與盛唐詩的“格高”“渾成”相對,晚唐詩顯得“格卑”,透著一股小家子氣。在評陳子昂的《晚次樂鄉縣》時,他就指出:“盛唐律,詩體渾大,格高語壯。晚唐下細工夫,作小結果,所以異也。學者詳之。”[1]529評岑參《晚發五溪》時認為:“詩律往往健整平實,非晚唐纖碎可望。”[1]1392“格卑”一是由于詩歌在形式上刻意求工、對偶太切。方回多次指出許渾詩就是“太工”以致“格卑”。“丁卯詩格頗卑,句太偶。”[1]1660“所以高于許渾者,無他,渾太工而貪對偶,劉卻自然頓挫耳。”[1]114方回認為,作詩時若不從詩歌的整體意境著筆,而是太注重格律的工整,“得一句即撰一句對”[1]111便會導致“詩歌前后不連貫,結構不渾圓。這就造成了詩歌氣弱,給人以作者不是一氣呵成,而讀者不能一氣讀之,斷斷續續的感覺,所以氣格就卑弱了。”[4]這與方回所倡導的“渾成”也是相悖的。“格卑”二是因為詩歌內容酸楚湊砌、意蘊貧乏。方回認為晚唐詩“只眼前事,自是湊合”[1]963“又所用料,不過花、竹、鶴、僧、琴、藥、茶、酒,于此幾物,一步不可離,而氣象小矣。”[1]340在方回看來,晚唐詩人只關注自己的“小我”世界,詩歌意象都來自于眼前,寫景時也不講求寄托,純粹是景物的堆砌而已,全不似盛唐詩歌,馳騁于宇宙天地之間,洋溢著悲憫的家國情懷。如同樣是流淚,李商隱的《淚》:“永巷長夜怨羅綺,離情終日思風波。湘江竹上痕無限,峴首碑前灑幾多。人去紫臺秋入塞,兵殘楚帳夜聞歌。朝來灞水橋邊問,未抵青袍送玉珂。”全詩以堆砌典故來自傷身世,表達自己作為青袍寒士送迎達官貴人時的屈辱卑楚。而杜甫風燭殘年之時登上岳陽樓“憑軒涕泗流”,不僅是哭自己的孤苦飄零,更是哭國家支離破碎,哭百姓流離失所。

總而言之,從《瀛奎律髓》的詩歌評點中我們明顯可以看出,方回極推崇“格高”“渾成”之盛唐律詩,認為晚唐詩則“皆晚輩之所不當學”,不然便是立志不高、從師不真,詩歌無法傳世矣。

二、選詩實際——晚唐詩多于盛唐詩

雖然方回高揚盛唐旗幟而罷黜晚唐,但《瀛奎律髓》中實際入選的晚唐詩卻多于盛唐詩。從整體上看,《瀛奎律髓》共選唐代律詩1287首(重出12首),其中盛唐詩324首,晚唐詩488首。晚唐詩比盛唐詩足多出164首。而且正如查洪德先生在《唐詩選本經典性及其相關問題的幾點思考》一文中指出,在這324首盛唐詩中,杜甫一人就選入221首(其中重出4首),除杜甫之外的盛唐詩人共入選詩歌僅103首[5]143。由此可見,在入選數量上,盛唐詩與晚唐詩可謂相差懸殊。

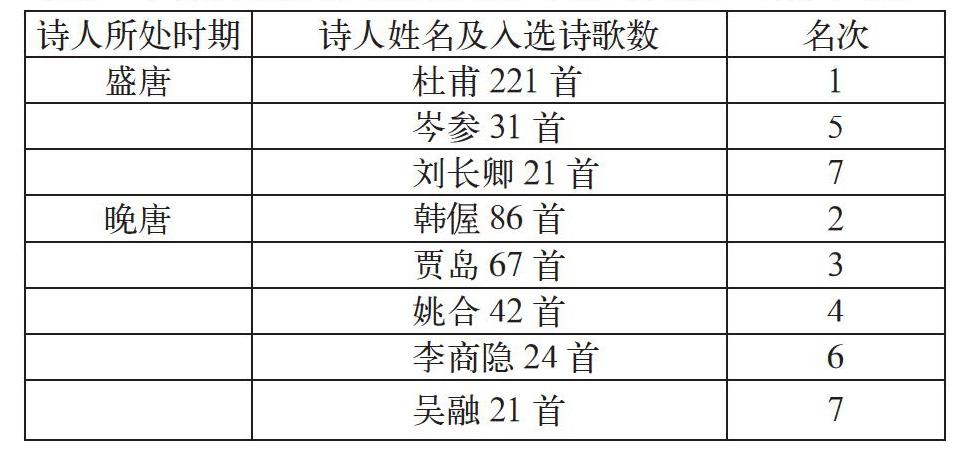

此外,將《瀛奎律髓》中盛唐與晚唐兩個時期里入選詩歌二十首以上的詩人進行統計并排列名次,可得下表:

由上表可見,盛唐與晚唐兩個時期中入選詩歌二十首以上的共八人,其中盛唐三人,占比37.5%;晚唐五人,占比62.5%,幾乎為盛唐的兩倍。從名次排列上看,杜甫獨占鰲頭,但隨后的第二、三、四名均為晚唐詩人。更讓人驚訝的是,方回所著力批判的姚合竟入選詩歌高達42首,勝過除杜甫以外的任何一位盛唐詩人。

對以上數據分析表明,晚唐律詩在《瀛奎律髓》中所占分量不僅不輕,甚至還要重過盛唐。這一情況與方回尊盛唐抑晚唐的詩論主張并不相符。《瀛奎律髓》中的詩論主張與選詩實際之間出現了錯位。

三、錯位原因——

方回“愛而知其惡,憎而知其善”的選詩態度

《瀛奎律髓》之所以選入這么多晚唐詩歌,原因有二:一是并非所有的晚唐詩人都有“格卑”之通病。韓、吳融、杜牧等一部分晚唐詩人其實極得方回稱頌。二是方回秉承著“愛而知其惡,憎而知其善”[1]520的中肯態度進行選詩,看到了“格卑”的晚唐律詩亦有其可取之處。后者是造成錯位的主要原因。

(一)韓、吳融、杜牧等人自為翹楚,不全似晚唐

方回曾評韓詩《幽窗》:“致堯筆端甚高。唐之將亡,與吳融律詩皆不全似晚唐。善用事,極忠憤。”[1]279這說明,在他心中韓與吳融是不同于其他晚唐詩人的。韓與吳融的詩歌皆沉郁頓挫、端重有體。方回曾多次在詩論中表達對這二位詩人的欣賞,認為“吳融、韓在晚唐之晚,乃頗參老杜”。在吳融的詩后,方回還屢次以“妙”“絕妙”“高矣”等字眼對其進行評價。這在他對其他晚唐詩人的評論中是比較少見的。最讓方回贊賞的是吳融、韓“慨嘆兵戈之間,詩律精切,皆善用事”。方回曾從江西詩派的詩論主張入手,批評晚唐詩不主用事以致詩意淺露。而韓與吳融二人卻能做到用典工切,紀事與述懷相結合,使詩歌雋永有味。這無疑是符合方回的審美趣味的。除韓、吳融外,杜牧也是方回著力贊賞的晚唐詩人。在《長安雜題》后方回曾評杜牧曰:“蓋頗能用老杜句律,自為翹楚,不卑卑于晚唐之酸楚湊砌也。”[1]192在方回看來,韓、吳融、杜牧等人自為翹楚,不全似晚唐,其詩歌自然是要選入的。

(二)晚唐詩“格卑”卻不乏佳句

方回注意到,晚唐詩講究“煉字”和“苦吟”,因此其詩雖整體“格卑”,卻不乏佳句。早有學者指出,方回選詩時有“因句存詩”的情況。在《瀛奎律髓》中因某一聯、某一句甚佳而被選入的晚唐詩歌比比皆是。方回評姚合詩《送李侍御過夏州》曰:“此詩以‘虜近少閑兵能道邊塞間難道之景,故取之。”[1]1054評姚合詩《山中寄友生》亦曰:“五、六好。比賈島斤兩輕,一不逮;對偶切,二不逮;意思淺,三不逮。”[1]962可以看到,方回對《山中寄友生》全詩基本持否定態度的情況下,仍因五、六句好而選此詩,其“因句存詩”的選詩態度由此可見一斑。此外,如“三、四句佳”“第四句好”這樣的評語在方回對晚唐詩的評點中更是隨處可見。如此等等,不一而足。

晚唐詩歌中的佳句源自于晚唐詩人們所倡導的“煉字”“苦吟”。而這種好“煉字”、重“苦吟”的詩法恰好也是方回所提倡的。他在《瀛奎律髓》第三十六卷論詩類開卷即選杜荀鶴《苦吟》一詩,并認為詩人之詩若不能傳世,必是由其“用心不苦也”。賈島是晚唐詩人中“煉字”“苦吟”的代表,其“鳥宿池邊樹,僧敲月下門”一聯已成為“煉字”的典范之作。方回極推崇賈島這種“爭精微于一字”的作詩態度,贊曰:“學者必如此用力,何止‘吟安一個字,捻斷數莖須耶?”

(三)自晚唐賈島、姚合入可至老杜

方回編選《瀛奎律髓》的原因之一是接引后學。在《瀛奎律髓·序》中方回自言:“所選,詩格也。所著,詩話也。學者求之,髓由是可得也。”方回希望通過《瀛奎律髓》樹立一個詩學典范,供后輩學人學習借鑒。這個詩學典范就是杜甫。杜甫是唐代律詩的集大成者,被方回尊為“律詩之祖”,其詩沉郁頓挫,形式上工于格律卻又能為“變體”,不拘詩法;內容上能心懷天下、關注民間疾苦,而不是僅僅囿于自身遭遇。“格高語壯”“詩體渾成”的杜詩自然是學習的典范,但正如陳亞飛所言:“學杜詩如果直截了當地去學,常常會仰之彌高、望之彌遠,入不了法門,不知從何下手。”因此,方回“指出了切實的學杜門徑,后世學詩者通過階梯式的學習,亦能達到學杜的目的”[6]。從賈島、姚合入便是其中一條門徑。方回首先指出了賈島對杜甫的繼承關系。他多次在詩評中認為賈島詩與杜甫詩有相似之處。如卷二十三評賈島詩《馬戴居華山因寄》第五、六句曰:“一句上本下,一句下本上。詩家不可無此互體。工部詩‘林疏黃葉墜,野靜白鷗來亦似。”[1]946卷二十六又評賈島詩《寄宋州田中丞》曰:“‘相思深夜后,未答去年書。初看甚淡,細看十字一串,不吃力而有味。浪仙善用此體……老杜有此句法,‘每語見許文章伯之類是也。‘不寐防巴虎,全生狎楚童亦是也。”[1]1133在評《病蟬》時方回更是直接點出了這種繼承關系:“賈浪仙得老杜之瘦勁而用意苦矣。”[1]1157在詩風上,賈島善用“拗字”,以艱澀之語狀離奇之景,于有限的景物中蘊含無限幽思,繼承了杜甫的“瘦勁”與“幽微”;在詩法上,賈島與杜甫一樣講究苦吟。杜甫自言:“為人性僻耽佳句,語不驚人死不休。”賈島亦有詩曰:“兩句三年得,一吟淚雙流。”其次,方回又指出了姚合對賈島的繼承關系,認為“姚合學賈島為詩”[1]399。評許渾詩《春日題韋曲野老邨舍》時明確指出:“晚唐諸人,賈島別開一派,姚合繼之。”[1]338由此,方回便構造了自姚合至賈島再至老杜的學杜門徑。方回在對《題李頻新居》一詩的評點中對這一門徑表達得最為清楚:“予謂學姚合詩,如此亦可到也。必進而至于賈島,斯可矣;又進而至老杜,斯無可無不可矣。”既然由姚合、賈島入可學老杜之詩,那這二人的作品自是不容不選。

(四)欲以晚唐之“細潤”濟江西之“粗抹”

方回曾在評許渾詩時說:“愛而知其惡,憎而知其善。君子于待人宜然,予之評詩亦皆然也.”[1]520方回在此表達自己評詩時客觀公允的態度。他也的確做到了這一點,因此才能看到“格卑”的晚唐詩亦有“細潤”的長處,甚至能摒棄江西詩派的門戶之見,提出以晚唐之“細潤”濟江西之“粗抹”。他說:“大歷十才子以前,詩格壯麗悲戚。元和以后,漸尚細潤。俞出俞新,而至晚唐。以老杜為祖而又參此細潤者,時出用之,則詩之法盡矣。”[1]14李慶甲先生在《瀛奎律髓匯評》“前言”中指出,《瀛奎律髓》反映了“方回崇尚‘江西詩派的立場”。“重振‘江西旗鼓,糾其缺失,維護、發揚其創作主張和美學原則,以改革‘四靈派、‘江湖派所造成的頹俗卑弱的詩風,是方回編選《瀛奎律髓》的根本宗旨。”[1]3方回的確崇尚江西詩派,欲重振江西旗鼓,但同時他也看到了“江西苦于粗而冗”[1]386,欲糾其缺失。江西詩派主張“以文字為詩、以議論為詩、以才學為詩”,好尚生新,一味追求險韻險字,以致詩歌往往詰屈聱牙、晦澀難讀,缺乏詩歌所應有的意境美。晚唐之“細潤”恰好是治江西的一劑良藥。方回曾在詩論中表示,晚唐詩雖然“格卑”,但其纖細工夫卻是作詩時不可缺少的:“盛唐人詩氣魄廣大,晚唐人詩工夫纖細,善學者能兩用之,一出一入,則不可及矣。”[1]1485晚唐詩的“細潤”在形式上主要表現在對仗工整和文字清新巧麗。如張祜的《題杭州孤山寺》:“樓臺聳碧岑,一徑入湖心。不雨山常潤,無云水自陰。斷橋荒蘚合,空院落花深。猶憶西窗夜,鐘聲出北林。”此詩在內容上則表現為寫景摹物極為細膩。如趙嘏的《長安晚秋》:“云物凄涼拂曙流,漢家宮闕動高秋。殘星幾點雁橫秋,長笛一聲人倚樓。紫艷半開籬菊凈,紅衣落盡渚蓮愁。鱸魚正美不歸去,空戴南冠學楚囚。”江西詩派以老杜為祖,格高瘦硬,若能再參此種“細潤”以濟“粗抹”,便“不可及矣”。

四、結語

盡管方回的詩論主張在總體上尊盛唐而抑晚唐,但他秉承著切中肯綮的選詩觀,看到了晚唐詩也有諸多優點,“其細潤而工者,亦不可泯沒”[1]1055,所以《瀛奎律髓》中選入了不少晚唐詩篇。正如查洪德先生所言:“選本呈現的選家詩學主張,有顯性的,有隱性的。研究者看到的往往是其顯性的,亦即其聲稱的選詩標準;容易忽略的是隱性的,亦即實際選詩中體現的詩學傾向。”[5]142我們認為,在對詩歌選本的研究中,尤其是在選家所聲稱的顯性詩論主張與其選詩實際發生錯位時,我們不應當忽視其選詩實際所體現出來的隱性傾向。唯有將詩論主張與選詩實際二者相結合,深究細辨,方能了解選家最真實的詩歌觀。

注釋:

①此處數據依據查洪德、袁梅發表在《中州學刊》2018年第1期上的文章《唐詩選本經典性及相關問題的幾點思考》所得。查洪德、袁梅依據現代學劃分,將賈島、姚合視為中唐詩人,而在《瀛奎律髓》中,方回將賈島、姚合視為晚唐詩人。此處在查洪德、袁梅統計數據的基礎上加上了賈島詩67首,姚合詩22首。

參考文獻:

[1]方回.李慶甲,集評校點.瀛奎律髓匯評[M].上海:上海古籍出版社,2005:279.

[2]張紅運.“四唐說”源流考論[J].貴州社會科學,2004(4):124-128.

[3]查洪德,羅海燕.從瀛奎律髓看方回的唐詩觀[J].江西財經大學學報,2010(6):73-79.

[4]康莉.瀛奎律髓的晚唐觀研究[D].廣東:暨南大學,2007.

[5]查洪德,袁梅.唐詩選本經典性及相關問題的幾點思考[J].中州學刊,2018(1):139-144.

[6]陳亞飛.方回的唐代律詩演進觀[D].南寧:廣西師范學院,2013.

作者簡介:曾雪純,湖南師范大學文學院文藝學碩士研究生。主要從事文學原理研究。