藝術與人性的分量:解析三史家的全球史觀

摘 ?要:在“去西方中心論”的全球史觀的指導下,威廉·麥克尼爾、斯塔夫里阿諾斯和杰里·本特利在他們各自的著作中強調了東方或不發達民族對人類歷史的貢獻。在此觀點之下,麥克尼爾在《世界史》中把大量篇幅給予建筑、繪畫和雕刻等藝術活動,認為藝術活動同樣是人類對時代生活的深刻反映。而斯塔夫里阿諾斯在《全球通史》中仍然把主題放在傳統的政治軍事活動上,他對人類歷史的分期也以重大政治軍事事件為分界點。作為后來者,本特利對兩種趨向取中間態度,但在對人性光輝的關注上,他在《新全球史》中以更巧妙的方式強調了無差別的生命之貴。

關鍵詞:威廉·麥克尼爾;斯塔夫里阿諾斯;杰里·本特利;全球史觀;藝術;人性

作為當下各史觀中較流行的一種——“全球史觀”受到越來越多學者的推崇。“全球史觀”的理論先行者巴勒克拉夫曾在《當代史學主要趨勢》中把威廉·麥克尼爾的《世界史》和斯塔夫里阿諾斯的兩卷本《全球通史》視為體現了“全球史觀”的代表作[1]。在這之后,美國夏威夷大學教授、《世界史》雜志主編杰里·本特利又以其《新全球史》儼然成為當代世界史(全球史)的領軍人物。作為寫出引人深思、飽含哲理又常讀常新作品的學者,三位大師生前都嘔心瀝血地更新和修改自己的史著,直到去世。這樣,《世界史》《全球通史》和《新全球史》這三部代表作都分別有了第四版、第七版和第五版。

同作為“全球史觀”的代表人物,三位史家都在著作中擯棄了傳統的西方中心論思想,給予其他地區的文明更多的篇幅和更高的評價。尤其是在對我們中國光輝歷史文化的肯定方面,三位大師都不吝筆墨。不過,三位史家在著作中具體踐行“全球史觀”的角度和方式還是很不一樣。除了在作品中都一如既往地強調各文明、地區和民族之間的橫向交流外,三位大師在具體呈現人類歷史畫面的整體和細節上都有很大不同,尤其是在對藝術和人性這兩個主題上。

一、威廉·麥克尼爾

《世界史》對人文藝術的推崇

在麥克尼爾的《世界史》中,建筑、繪畫和雕刻等藝術史相關內容得到了很大的推崇。在一部正文部分只有552頁的囊括全人類、各時間段、各地區的極精簡版通史著作里,光是各種風格藝術家的建筑、繪畫和雕刻的圖片及其圖解說明竟然多達64頁,約占全書比例的12%。與此形成對照的是該書里面卻很少配有偉大政治人物肖像畫、重大戰爭場景圖片和重大革命或變革場景圖片[2]。參照評論者錢承旦教授的話說“然而像‘民族國家、‘民族主義、‘專制王權、‘啟蒙運動、‘開明專制這些詞都沒有出現,更不要說這些詞所表達的歷史內容了”[3]。由此,麥克尼爾全球史觀的獨特特性就可見一斑。

在他看來,政治運動、軍事戰爭等活動和建筑、繪畫以及雕刻等藝術活動都是對社會現實的反映,都是人們在面臨生活中的“hardship”(人生艱難)、“rootless”(生活無根無邊)和“uncertainty”(世事難料)所作出的具有創造力的行動,因此具有同等地位。而最能體現他深切人性關懷的是其對印度眾多大小宗教的思想、理論和相關藝術的描述。與歐洲的羅馬帝國、中東的阿拉伯帝國和中國的漢唐帝國相比,印度這片政治上總是四分五裂的土地幾乎沒有出現過統治較為穩固的大帝國。但這并不妨礙麥克尼爾對印度文化與藝術的推崇。

當羅馬帝國和漢唐帝國這種影響深遠的世界性帝國在麥克尼爾筆下連一個專章都沒有時,他卻安排專章詳細介紹小國林立的印度的文化,包括宗教、哲學、梵語文學、戲劇、雕刻和繪畫等藝術。同時,他認為印度文化不僅僅向東傳播,繼而對中國和東南亞的歷史帶來重大變化,西方人也備受印度多元化思想和文化的吸引。他甚至猜想很多基督教的教義和實踐——如禁欲行為——都是傳自印度。在眾多饑荒與暴動、改革與戰爭都沒有詳細論述的情況下,麥克尼爾卻還不吝筆墨地介紹印度各宗教的教義、理念及其相關的藝術[4]。在他潛意識中,既然有人不惜生命之貴、不理世間繁華之吸引而毅然遁世,則心中一定守護著崇高的信念。至于這樣可能導致對國家和民族的消極影響——如忽視社會生產,他則不予考慮。

二、斯塔夫里阿諾斯

《全球通史》以戰爭和革命為主題

與麥克尼爾相反,斯塔夫里阿諾斯就更像是個修昔底德式的史家。除了強調體現了全球史觀的著作中通常的那些特點——諸如駁斥西方中心論,加大篇幅記述各地區、各文明在各個時段的橫向聯系、交流——他更看重政治史的內容,即政治軍事史、革命和改革史等。他的《全球通史》與麥克尼爾的《世界史》相比,里面的建筑、繪畫以及雕刻等藝術的內容大大減少。他認為,比起那些藝術家的作品,世界性的革命和大戰更為重要。如他在書中就把世界史上的第六個時段“西方崛起時的世界”定為起于1500年左右的地理大發現,而終于1763年的七年戰爭;第七個時段“西方據優勢地位時的世界”定為起于七年戰爭,終于1914年的第一次世界大戰。

斯塔夫里阿諾斯對戰爭重要性的強調甚至導致他認為1904-1905年的日俄戰爭都是“遠東乃至世界歷史上的一個重要轉折點……是近代歷史上的一個里程碑,是非歐民族充分覺醒的序幕”[5]589。在他看來,這場日本人戰勝俄國人的戰爭是有色人種、亞洲人和東方人第一次戰勝白種人、歐洲人和西方人的戰爭,是近代史的轉折點。但是這場戰爭發生在中國東北和朝鮮的領土上,戰爭中日本人和俄國人屠殺大量中國和朝鮮平民,肆意踐踏中國和朝鮮主權的行徑都直接被忽視了。斯塔夫里阿諾斯雖然宣稱自己寫作時“是站在月球上看地球”[6]的中立態度,但顯然他沒有真正做到。

正如他對西方歷史獨特性的強調一樣,他認為像中國這樣的古典文明延續了下來,背負了歷史包袱,而西歐的古典文明在羅馬帝國滅亡后徹底湮滅,故西方人后來得以發展出全新的文明。其水平就得以大大超越其他地區和民族,同時西方也成了1500年以來世界的動力之源[5]198。其實這種觀點的前提條件都是錯誤的,更勿論它的結論[7]。 因為擊敗了西方人,所以日俄戰爭這場戰爭也“獨特”起來。從全球史的角度來看,這場非正義、明顯為侵略性質的日俄戰爭也大大刺激了日本軍國分子后來發動“二戰”的欲望,只是陷入另一版本“西方中心論”的斯塔夫里阿諾斯已經看不到這一點了。

三、杰里·本特利

《新全球史》對藝術和人性的考量

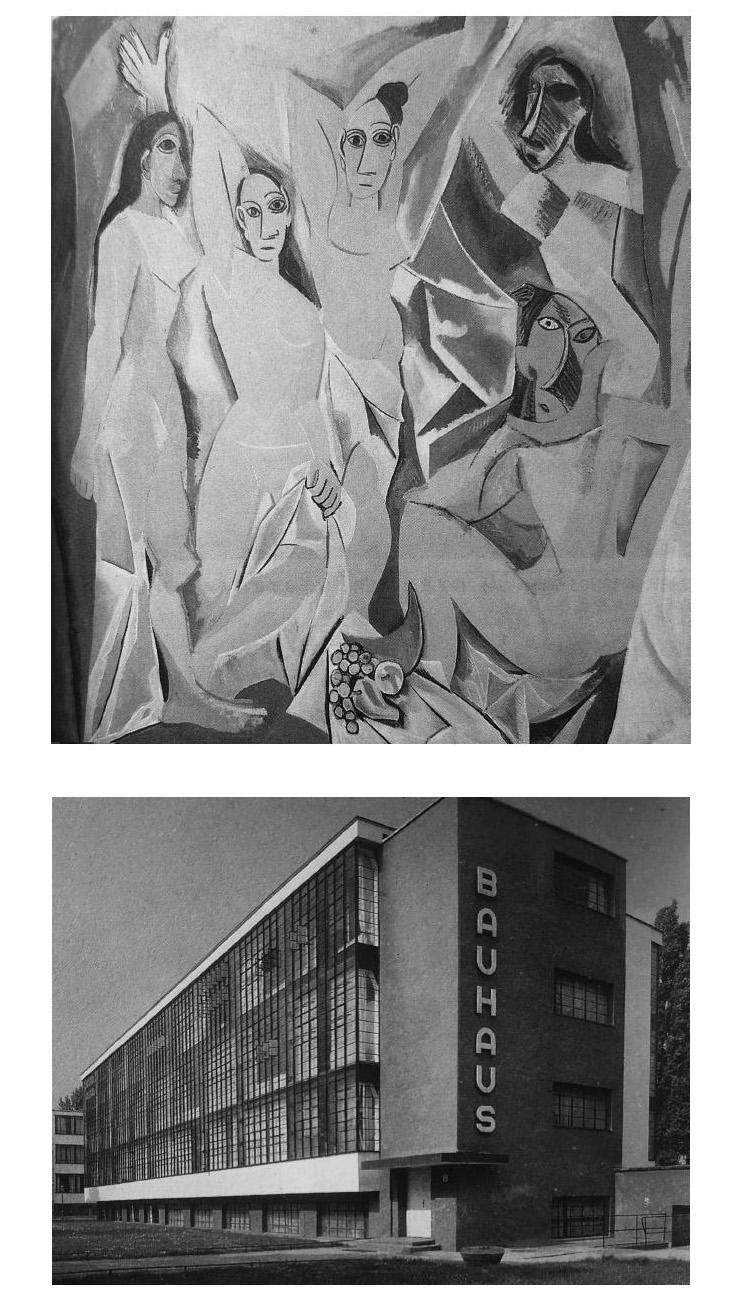

作為麥克尼爾和斯塔夫里阿諾斯的后來者,本特利的《新全球史》在內容安排上可謂較好地做到了政治軍事、革命改革等政治史,以及宗教、文學、建筑、繪畫和雕刻等藝術史兩大板塊的平衡。他和麥克尼爾一樣認為藝術活動和政治活動都是對現實進行探索和創造的重要活動,甚至給一些人文藝術領域取得的進步也加上“革命”的標簽。如“一戰”與“二戰”之間,特別是在大蕭條到來之后,哲學、文學、建筑學和繪畫(包括油畫和版畫等)等多個藝術領域出現了理論或實踐上的突破和創新。本特利認為這些藝術突破和創新不只真實地反映了那個“焦慮的時代”(the age of anxiety),而且更是深深影響后世的重大變革[8]241-251。

但他也明顯沒有像麥克尼爾在連“民族主義”都不提的情況下,用大量的篇幅貼出各種藝術家作品的照片。另一方面,他雖然重視傳統的政治軍事史和革命改革史的內容,但也不像斯塔夫里阿諾斯那樣過分看重戰爭或革命在史上的地位和影響。最明顯的例子就是他把1750年作為人類歷史第六個時段“革命、工業和帝國的時代”的開端,而不是1763年的七年戰爭或者1789年的法國大革命。

與前兩者相比,本特利在評述東方或弱小民族的歷史功績,及對其歷史悲劇進行敘述時就體現出了更多的人性關懷和無邊界的博愛精神。在一般的通史著作中,殖民時代以前撒哈拉以南的非洲,以及白人到來之前的美洲和大洋洲都不是重點論述板塊,要么幾筆帶過,要么只字不提。或許在一些史家眼里,那些地方只是野人和原始人居住的院落。但在本特利的《新全球史》中,作者就安排了多個專章,耐心地敘述那些小民族和小國的故事:在他心里,哪怕弱小到沒有語言、沒有嚴密社會組織,只有幾十人、幾百人的一個土著部落或小酋長國,也有權在歷史上留下自己的一筆[9]。

在描述古典文明階段時,本特利并沒有像很多西方學者那樣諸事以希臘羅馬為先,而是把波斯文明排在了希臘文明前面。雖然不否認塞琉古王朝的希臘化元素,但更強調它是東方前波斯帝國的繼續。在描述第二次世界大戰時,他以日本侵略中國東北作為全球戰爭的開始,而不是西方學者傳統上認定的希特勒入侵波蘭。在指出戰爭的殘酷以及對人民造成的傷害時,除了被西方史家重點敘述的納粹集中營外,他同樣客觀記述了日軍大肆殘殺中國軍民的暴行——這部分內容在斯塔夫里阿諾斯那里就只有極少的篇幅。更為引人深思的是他在此章篇頭圖里貼出了一個日本小孩的照片——一位在原子彈廢墟中無助哭泣的小男孩[8]308,后又花大段篇幅引用一位被原子彈爆炸毀容的日本少女的悲劇故事:一廣島少女下班途中在毫無知覺的情況下被原子彈炸歪了臉,炸掉了下巴。回來后被向來“崇強貶弱”的日本國人當作怪物對待。萬分悲痛和無奈之際,其親生母親甚至試圖掐死女兒,以結束她的痛苦……[8]329-330由此,本特利更清晰、更客觀,也更具人性關懷地指出了侵略戰爭給他國和本國人民造成的巨大傷害,在更具說服力的情況下強烈譴責了當時發動戰爭的軍國主義分子。

四、結語

大愛無疆,生命可貴。盡管從史學成就的角度上看,三位大師各有所長。但在對無國界、無民族和無信仰之分的藝術之美、生命之貴的態度上,本特利做到了最好。麥克尼爾在忽視物質生產和政治運動的情況下大篇幅論述宗教、思想和藝術,似有“饑餓之下談藝術”之嫌。且這位“大藝術家”認為人類歷史的主旋律就是西歐、中東、印度和中國等幾大文明板塊的互動。至于現代史之前的非洲、南美洲和大洋洲這些區域則無文明之光,至少在只有500頁的書中不必提及。而斯塔夫里阿諾斯潛意識中根深蒂固的“西方”與“東方”、“白種人”與“有色人種”的概念之分也阻擋了他在真正全球史觀上的更進一步。這就是為什么在篇幅大致相當的情況下,本特利的《新全球史》就沒太多敘述日俄戰爭,更勿論它有什么積極的歷史意義:在人純真的本性之下,本來就不應該有東西、亞歐與膚色之分,一定要界定或區分這些概念本身就是不公正的。當然,同作為西方人,以及同為全球史觀的倡導者,麥克尼爾和斯塔夫里阿諾斯的全球史觀實踐已經是具有開創性意義的事情了。若說本特利對這一史觀實踐得更好,那也是得益于另兩位大師前期的基礎性工作。

參考文獻:

[1]巴勒克拉夫.當代史學主要趨勢[M].楊豫,譯.上海:上海譯文出版社,1987.

[2]麥克尼爾.世界史(英文影印版)[M].錢承旦,導讀.北京:北京大學出版社,2008.

[3]錢乘旦.評麥克尼爾《世界史》[J]世界歷史,2008(2):130-138.

[4]麥克尼爾.世界史[M]. 施誠,趙婧,譯.北京:中信出版社,2013:162-174.

[5]斯塔夫里阿諾斯.全球通史[M].董書慧,王昶,徐正源,譯.北京:北京大學出版社,2005.

[6]斯塔夫里阿諾斯.全球通史——1500年以前的世界[M].吳象嬰,梁赤民,譯.上海:上海社會科學出版社,1988.

[7]謝豐齋.“衰落”,還是“湮沒”——評斯塔夫里阿諾斯關于“西方歷史獨特性”的說明[J].史學理論研究,1997(9):133-135+150.

[8]本特利,齊格勒.新全球史:1750至今[M].魏鳳蓮,譯.北京:北京大學出版社,2018.

[9]本特利,齊格勒.新全球史:1000-1800[M].魏鳳蓮,譯.北京:北京大學出版社,2018:255-290.

作者簡介:劉軍,上海大學文學院歷史系博士研究生。