電磁灶電磁輻射試驗方法研究

袁曉曦 李滟 周紀軍 張艷艷

1.中國家用電器研究院 北京 100037;

2.九陽股份有限公司 浙江杭州 310018

1 引言

磁場和電場的相互作用變化能夠產生電磁波,其在空間中傳播的現象,即稱為電磁輻射。在科學技術高速發展的今天,隨著人們生活水平的不斷提高,家用電器產品種類的不斷增多,生活環境中的電磁輻射也越發復雜,而我們對于這種通過視覺、聽覺、觸覺等都無法直觀感受到的電磁輻射,很難做到正確地看待。電磁輻射在人們的日常生活中無處不在,過量的電磁輻射會給人體帶來危害并對健康造成影響。因此,我們需要對電磁輻射有正確的認識,正視其存在,無需過度擔憂,通過理解電磁輻射的意義,從而科學有效地建立正確的電磁輻射防護意識。

2 電磁輻射

2.1 定義及分類

電磁輻射的實質是電磁波,分別在電場和磁場相互垂直的方向上進行能量的傳播。

電磁波因其波長及頻率的不同,產生存在的形式也多種多樣,例如無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和伽瑪射線等。其中,無線電波的波長最長,伽馬射線的波長最短;無線電波的頻率最低,伽馬射線的頻率最高。

輻射對物質產生影響時,體現出的效應不盡相同,因此可分為電離輻射與非電離輻射。電離輻射是一種能夠使物質發生電離現象的輻射,即能夠使組成物質的原子或分子中的電子成為自由態,其特點是波長短、頻率高、能量高,例如X射線和伽瑪射線等;非電離輻射僅能夠產生較低的能量,無法使組成物質的原子或分子發生電離現象,例如無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線等。

電磁輻射的來源主要分為天然的和人為的。天然的電磁輻射是指在自然界中,例如雷電、黑子運動、火山噴發等自然現象,會對大范圍地區產生嚴重的電磁干擾;人為的電磁輻射通常由人工制造的各種用電系統運行而產生,其在正常工作時能夠產生各種不同波長和頻率的電磁波,例如衛星信號系統、無線通訊系統、交通運輸系統、生活用電系統等。

2.2 產生的影響

目前,電磁輻射已經成為人們生活環境中除空氣污染、水源污染、噪聲污染外,又一類能夠危害人體健康的重要污染源。過量的電磁輻射能夠影響人體的感官系統、血液系統、神經系統、免疫系統、消化系統、生殖系統等系統的正常運轉,產生破壞作用,甚至誘發機體癌變。現如今,各個行業的新技術、新產品層出不窮,隨之而來的電磁輻射影響也越發多種多樣,越來越多頻率段上的電磁輻射強度呈顯著上升趨勢,電磁輻射在人們的生活中無處不在。

電磁輻射能夠使生物產生與生命現象有關的響應,即電磁輻射的生物學效應。從對人體健康角度考慮,可主要分為熱效應和非熱效應。由于電磁波的頻段不同,對人體自身產生的效應也會不同,通常非熱效應的影響主要由低頻電磁輻射產生,熱效應的影響主要由高頻電磁輻射產生。

人體自身受到電磁輻射帶來的影響時,若產生的損傷自身尚未及時得到恢復,而再次受到電磁輻射,損傷便會在原有的程度上疊加,產生累計效應。這種情況長時間發生會給人體帶來永久性損傷,甚至危及生命。因此,長時間、多頻次作用于人體的電磁輻射,即使是微功率、極低頻的,仍存在誘發多種病變的可能性,需要人們對其警惕,具備防范意識。

在人們的日常生活中,能夠主動遠離一些諸如放射性物質產生的輻射,避免與之產生不必要的接觸。但是,家用電器的使用遍布在人們生活中的每個環節,其產生的電磁輻射是無法回避的。家用電器已經成為人們家庭生活中不可或缺的一部分,與此同時,家用電器產生的電磁輻射也越來越引起人們的重視,其對人體健康可能造成的影響也成為了人們關注的問題。

3 電磁灶電磁輻射試驗方法

電磁灶的工作原理是將交流電經過整流裝置轉換成直流電,再通過高頻轉換裝置將直流電轉換成高頻交流電,高頻交流電作用于感應加熱線圈,產生高頻交變磁場,高頻交變電磁場產生的磁力線穿過灶具面板作用于鍋具,在鍋具底部形成感應電流,這種磁場和電場的作用,產生電磁感應,在鍋具內形成“渦流”。由于鍋具內“渦流”的不斷運動,產生了電能轉化為熱能的現象,使得鍋具自身溫度持續升高,從而達到加熱鍋具內物體的目的。

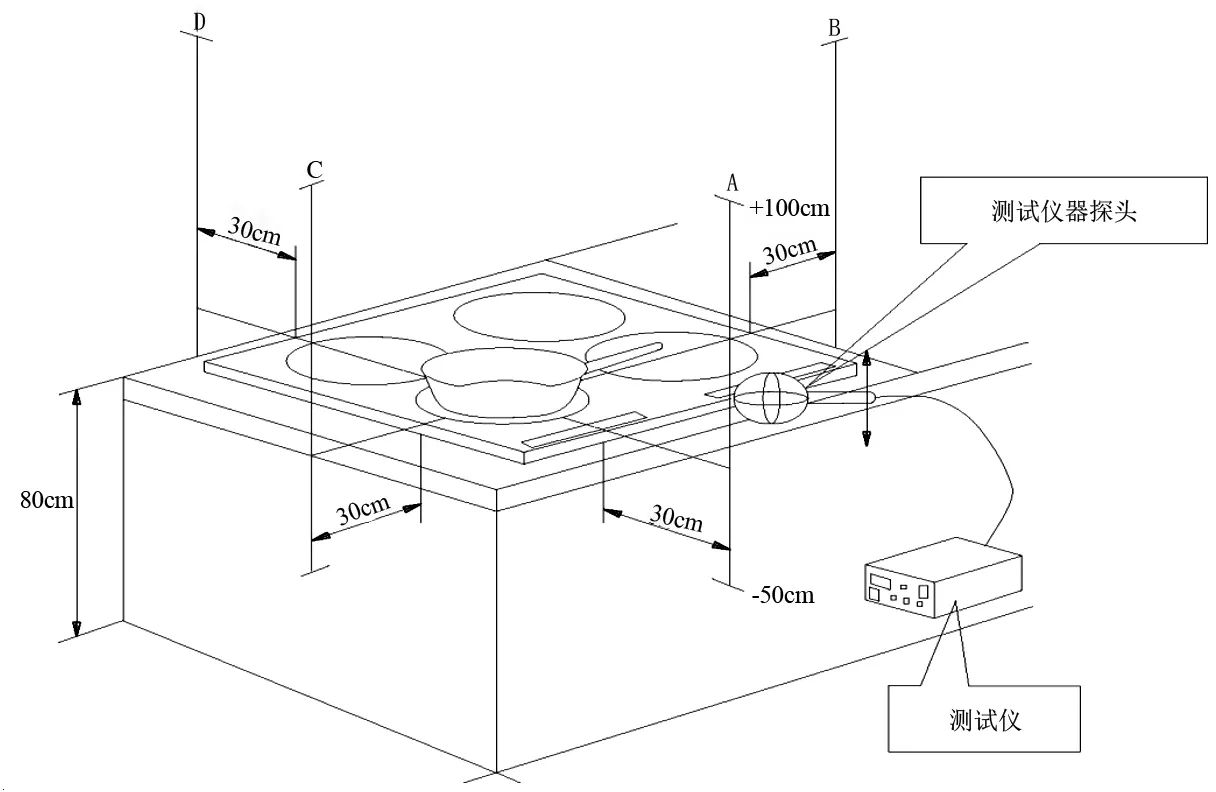

圖1 電磁灶電磁輻射測量布置圖

由此可見,作為感應炊具的電磁灶,本身并不是發熱源,其工作方式是通過電磁感應,將磁場和電場的變化作用于鍋具,使鍋具成為發熱源。因此,配套電磁灶使用的鍋具,應為金屬材質或合金材質等具有高磁導率材質的容器,但也正由于鍋具材料具有的導磁性能,導致其無法完全吸收電磁灶產生的全部電磁場,使得一定量的電磁輻射會伴隨電磁灶的正常工作而向空間傳播。

3.1 試驗方法

依據IEC 62233:2005[1]標準要求,對于每個烹飪區,沿著四條垂直的線(A、B、C、D)在離器具邊緣30 cm處進行測量。(如圖1所示為電磁灶電磁輻射測量布置圖)在烹飪區的上方1 m和下方0.5 m處測量。

3.2 技術要求

依據IEC 62233:2005[1]標準要求,所有測量點的Wn值不能超過100%。

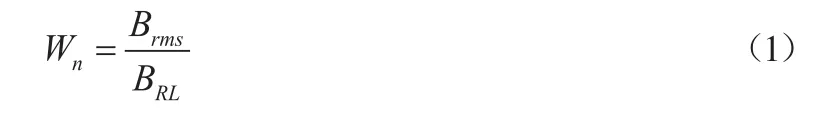

實際測量值應與50 Hz時磁感應強度的參考值BRL直接比較。可以由公式(1)得到最終加權結果:

其中:

Wn——單次測量的加權結果;

Brms——磁感應強度的有效值;

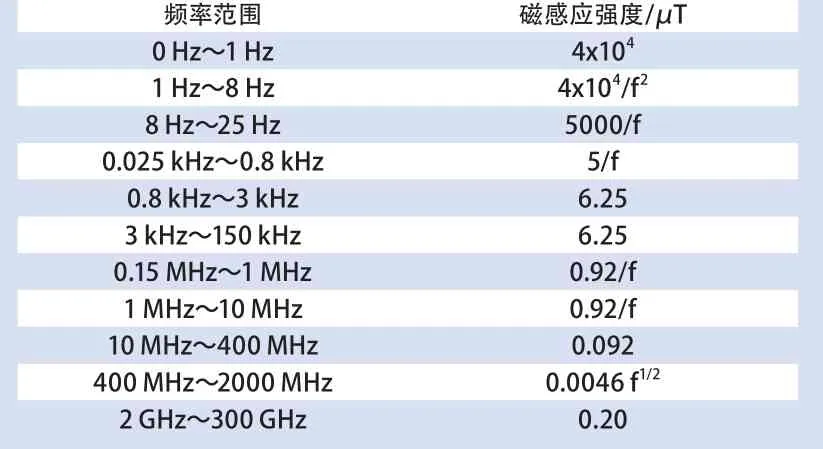

BRL——在fc0處磁感應強度的參考值。fc0為電網頻率,如fc0=50 Hz或60 Hz。f為f1~fn之間任意頻率。BRL與f的對應關系見表1。

3.3 測量方法

采用磁場暴露儀,磁場探頭的傳感器是包含三個互相垂直、測量面積為100 cm2±5 cm2的同心線圈,它們用來提供各向同性的敏感度。參考傳感器的外直徑不超過13 cm。測量方法的原理見圖2。

磁感應強度的測量值是在每一個方向上對100 cm2區域內測量的平均值。磁感應強度的最終值為每個方向上測量值的矢量疊加。

4 測試實例及結果分析

4.1 測試實例

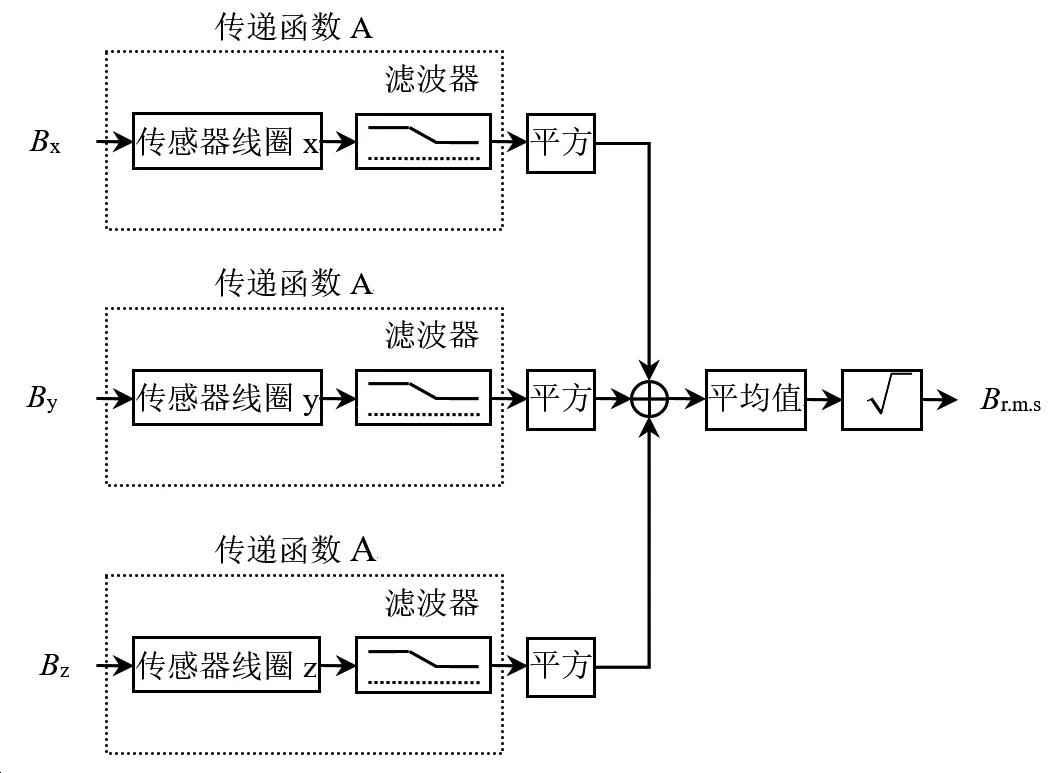

本次試驗分別選取了底部尺寸相同的三種不同材質鍋具,以及底部尺寸不同的三種相同材質鍋具,加入鍋具容量一半的水,使用相同電磁灶的最大檔位工作狀態,在距離電磁灶30 cm、20 cm、10 cm、0 cm處進行測量,測量點位于電磁灶的上方、下方、左方、右方、前方、后方,記錄6個方向中產生的最大數值。

如圖3所示,所選用鍋具底部有效接觸直徑均為180 mm,左圖為合金材質,中圖為不銹鋼材質,右圖為搪瓷鋼材質,所得測量結果見表2。

圖2 測量方法的原理圖

圖3 電磁灶電磁輻射測量布置圖一

圖4 電磁灶電磁輻射測量布置圖二

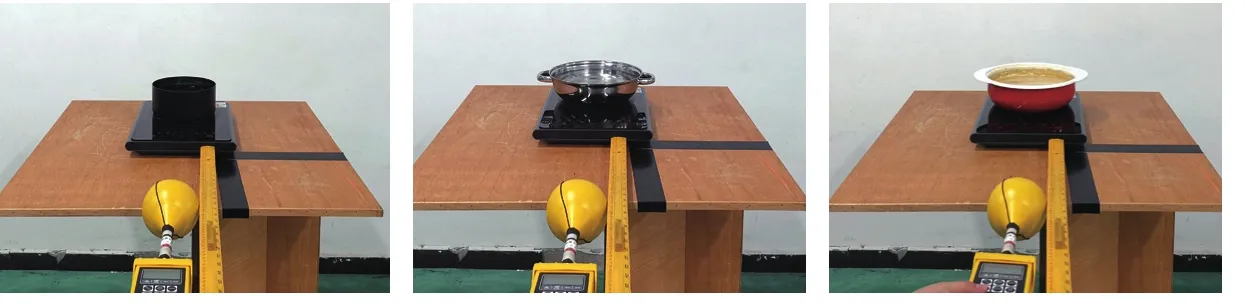

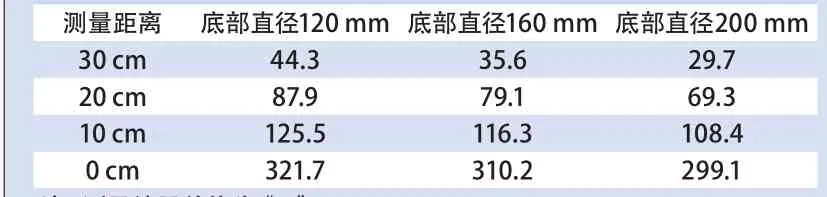

如圖4所示,所選用鍋具材質均為搪瓷鋼材質,左圖鍋具底部有效接觸直徑120 mm,中圖鍋具底部有效接觸直徑160 mm,右圖鍋具底部有效接觸直徑200 mm,所得測量結果見表3。

表1 時變電場和磁場中的一般公眾暴露的參考值

表2 電磁灶電磁輻射測量結果一

表3 電磁灶電磁輻射測量結果二

4.2 結果分析

第一組測試在底部尺寸相同的三種不同材質鍋具上進行,由測量結果可以看出,在同等底部尺寸條件下,搪瓷鋼材質鍋具的測量值較大,測量結果更加惡劣。

第二組測試在材質相同的三種不同尺寸鍋具上進行,由測量結果可以看出,底部直徑較大的,所得到的測量值較小,而底部直徑較小的,所得到的測量值較大。底部直徑越小,測量結果越惡劣。

從兩組數據可以看出,使用搪瓷鋼材質鍋具進行電磁灶電磁輻射測量,能夠得到更大的測量值,反映出電磁灶產生較大電磁輻射的狀態。而使用越小尺寸的鍋具,所得的測量值越大,表明了不同尺寸的鍋具,帶來的電磁輻射影響存在一定差異。依據IEC 62233:2005[1]標準要求,在距離為30 cm處進行測量,結果均符合要求。但隨著測量距離的減小,在10 cm處的測量結果則不能滿足限值要求,在0 cm處的測量結果甚至高出限值2~3倍。

綜上所述,在電磁灶電磁輻射測量過程中,應選擇電磁灶的最大檔位,使用其能夠正常工作的最小尺寸,且選擇搪瓷鋼材質鍋具進行試驗,記錄電磁灶各方向上最大的電磁輻射測量值。

5 結論

早在本世紀初,歐盟就出臺了對電磁場評估的標準,并針對家用電器電磁輻射給出了強制性要求。在我國,相關標準還處于起步階段,目前沒有相應的國家標準實施。然而在現實生活中,不少家用電器產品,特別是感應炊具類產品,都存在著測量值過高的問題。此次試驗選取的電磁灶,是國內消費市場中主流的便攜式電磁灶,占據著絕大多數的市場份額。此次測量結果反映出,使用鍋具的尺寸越小,與電磁灶距離越近,得到的相應測量值越大。人們在日常生活中使用電磁灶時,往往忽視這些客觀因素,從而在無意間遭受到更多的電磁輻射。因此,合理使用鍋具,保持一定的距離,能夠有效降低電磁輻射對人們健康的不利影響。