不確定性與可能性的照見

文 | 陳思

“材料對于我來說,是個(與我的想法)相輔相成、相互成就的元素。我與它們(材料)的關系靈活多變,時而,材料優于我的創作想法,有時是想法占上風。”

—邁克爾·朱①

自20世紀末開始,邁克爾·朱的創作就和他的美韓雙重文化背景與早期科學專業的學習緊密相連。多元的文化背景和知識架構使得邁克爾得以對現實生成多方面的解讀方式,長期處于轉化與交融的過程中。飽含不可確定性的變換已成為他的一種創作常態,是“兩者之間”這種狀態的必要條件與結構。其作品的材料如同進入了閾限空間,在物理化學反應中脫離了原本的物質結構,但反應產物又無法被簡單地在物質層面中分析——其在形而上領域的投影是未被結構化的,無法被精確定性,無法被歸納,步入了“純粹的可能性的領域”。

邁克爾運用了多種形式創作,從光影相交的系列繪畫到處于“轉變”狀態的蘑菇狀玻璃雕塑,從日常現成產品形制到碳化作品的系列化趨勢。瞬息萬變的世界境況是否仍保有慣性,想促使我們在作品其中尋求秩序與熟悉感?可從作品中窺見,藝術家探討著創作過程和視覺交流中飽有的“轉化”概念。系統的科學教育經歷讓他嫻熟地駕馭著化學元素進行精確、穩定地反應;另一方面,多樣的文化背景與創作角度如同養料一般培植著他靈動、充滿未知的藝術實驗。科學與藝術的碰撞,產生了多種可能性,打破藝術直覺與科學知識之間的屏障。

2019 SGA滬申展覽現場

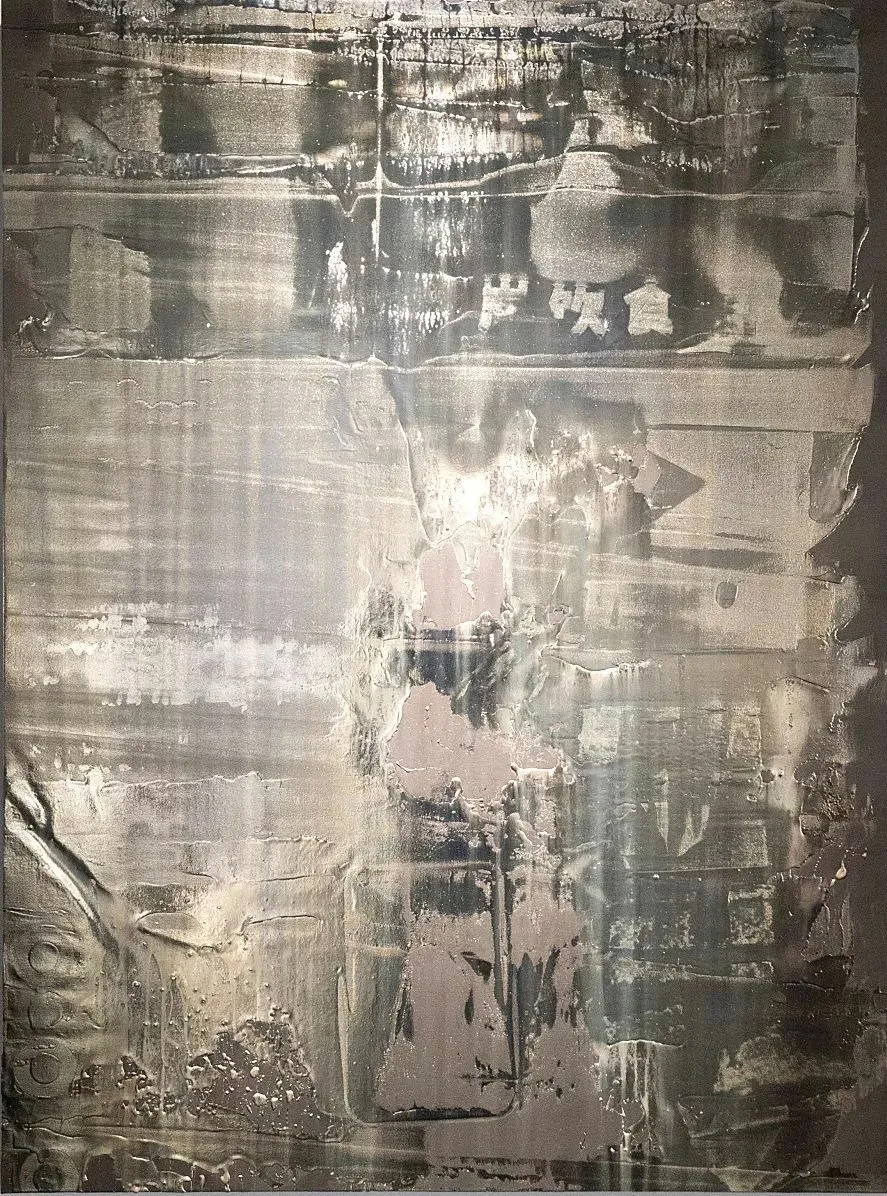

卷殺(韌皮部) 硝酸銀和油墨畫335.3 cm× 243.8 cm 2016

多樣低質量恒星(康定路1) 硝酸銀畫160 cm × 120 cm × 5 cm 2019

在地性創作是邁克爾的敘事結構之一,它可以被詮釋成后結構主義和系統美學中出現的一種審美反應,也可以被剖析為一種語言。其中對象、線條、形狀、圖案、材料和概念傳遞了一個隱而不宣的系統。這些系列還表明,轉型的過程已從現代主義擴展到了與歷史、敘事和記憶相交的視覺語言。在這過程中,唯物主義的模式和敘事通過系列作品呈現,例如《多樣低質量恒星》(2019)。今年,藝術家將這一創作形式聚焦到了上海康定路。這一社區正處于現代化的城市更新中,舊有的房屋趨于消失或正被取代,其真實記憶也將隨著建筑被一同抹去、修改。邁克爾首先探究了康定路周邊社區的都市環境、歷史以及現狀,將這些信息作為“開放源代碼”(open source)收集。緊接著,這片城市肌理更迭過程中產生的主題、形式、材料、概念等元素被收集、整合,成為《多樣低質量恒星》系列繪畫作品的來源,例如老舊建筑的構件、公共區域的廣告牌、日常所用的包裝材料。這些當地材料被拓印到畫布上,經過油墨和硝酸銀的處理,使之有別于常規在地性藝術短暫存在于現實中的“過程產品”(Processproduct)——材料的紋理與形態顯露在畫面上,意味著在地性的材料已轉化為另一種藝術元素,以平面的形式留存于畫布。《多樣低質量恒星》呈現出兩種不同的映像:一種是建筑構件的肌理,另一種是觀看者與所在空間的映像。

銀是一種顏色,同時也是一種物質。自2006年起,邁克爾開始運用硝酸銀繪畫,使得畫面呈現鏡面反射效果。光影交錯的失真圖案在光亮的視覺變化中扭曲變形。材質表面的映像由于光線的介入變得起伏不平,在形狀的幾何形中加入了動態感,使人進入盈滿金屬介質的空間,近乎失重,最后沉溺其中。當我們進入這種凝視時,物質漸漸發揮它的具體作用,以視覺的效果引導我們關注它的存在。這種意義取決于特定的情境,而這一情境直接影響著畫面形狀的絕對性變化。化學原料在畫面上完成轉化顯出顏色,除了公式中的物質生成反應,也形成了抽象的圖像畫面,給已知的化學反應帶來了神秘的色彩。把人拉回了對煉金術的認識。②

同步偏差(鼓3) 鑄造玻璃55.9 cm× 43.2 cm × 43.2 cm 2017

單呼吸轉運(后底支) 模制玻璃52.5 cm ×20 cm × 21.7 cm 2017

同盟 高硼硅玻璃,硝酸銀,清漆 99 cm×85 cm× 88 cm 2012

在記錄、置換與收集中,邁克爾不僅關注藝術品與空間物質屬性的相互作用,同樣也使其與創作地的文化和社會結構產生關聯。古銅色畫面上可以看到石庫門的紋路、商店招牌的字跡以及包裝材料的紋理,這些痕跡讓人聯想到弄堂生活中的場景與片段,同時也引發了對改造后現代化生活場景的遐想。作品材料的歷史文化痕跡與信息的內涵價值被提升至高于畫面的視覺表達層次,其敘述性、描述性成為新的畫面呈現方式。康定路老舊建筑的歷史記憶與未來猜想都被帶到眼前,以不失連貫的敘事完成了對社區的講述,也在一定程度上延伸了在地性創作的概念。

另外兩幅與語言相關的作品《語后(翻譯)》(2019)和《語后(手語)》(2019)也離不開“銀”這一元素。邁克爾統計了語言翻譯以及手語翻譯需要消耗卡路里的數據,它們印在牛舌上 (舌頭是傳遞語言發聲的載體),數據與牛舌被拍攝成像后印制到畫布上,最后涂以油墨與硝酸銀顯影。經過系列雕塑制作、傳統繪畫、攝影顯影與印刷處理,最終呈現的集合畫面呈黃棕與綠藍色調,并具鏡面光學效應。集數學、化學、測量與數據為一體的語言被布置在繪畫中。邁克爾將物理體系中的語言數據化,借以概念體系中的數字來表達。當主題的形式和內容被簡化到最低限度,只剩下一個理性形態的存在,材料本身的質感成為一種觀念、一種描述性的話語。綠藍色調與鏡面光澤隨著時間流逝仍在畫布上變化,在時空中延伸,指向正在發生的“現在進行時”。邁克爾探討著一種時間性的體驗,以及體驗中那些無法預知的方面。這種實驗性、無定性的狀態在畫面延續:化學反應、變色、干燥,每種元素都處于變化中,充滿不可知性與可能性。③

偵查 (局部) 碳化的橡木和靈芝狀蘑菇,玻璃,鋼絲 2017

玻璃這一材質也是邁克爾的主要創作材料。他時常從日常空間中選擇物體作為原型制作雕塑。杜尚曾對“作品”中“作”的本質作出質疑。而邁克爾給出了他的答案,一件物品可以通過轉變材質成為一個作品,如同《同步偏差(第1步)》(2017)、《同步偏差(鞍馬1)》(2017)。玻璃本身充滿了矛盾:它是堅硬的,也是易碎的;可以是肌理粗糙的,也可以是光滑細膩的;是一種固體,也可以是一種液體。多種二元關系交織,訴說著空間與質感的關系。玻璃傳播的語言跟它的特性一樣富有延展性和作為創作媒介的潛力,就像《同步偏差(鼓3)》(2017)展示了一種感知合成。由于本身的透明性,透過雕塑可以看到空間的重疊、穿插,展現了雕塑前后的空間,兩個空間綿延在統一的結構中。④

《單呼吸轉運》是以捕捉一次呼吸的形狀,并在此基礎上使用玻璃將其固定而成的系列雕塑。“單呼吸轉運”是醫學上身體肺部功能的一項測試,用以測量單次呼吸中肺泡內血液與空氣間的氣體交換。人類生命活動中無形態的呼吸被玻璃這一固態材質捕捉延續下來,短暫的呼氣動作生成的氣體賦予了柔性的包裝袋造型,進而借由工匠的呼氣與液態玻璃交匯,最終以堅實的玻璃固形。在這一系列動作中,藝術家、工匠的身體與作品相連,交流的瞬間被形體化成作品的記憶。作品底部烙印著塑料袋的褶皺肌理,靠近頂部漸變成玻璃的光滑面。雕塑隨著體積起伏轉折呈現流動變化狀。

在充滿未知的炫目光澤中,鏡面水銀與透明玻璃組成的作品占據了空間。《同盟》(2012)以“鏡子”制成的繩索連結兩根柱子,使之“站立”在墻上,形成隔離欄的姿態。在日常生活范疇內,隔離欄起著限制進入的提示功能——似乎是劃分人群在物理和社會層面上“在內”或“在外”的邊界。從地面到墻上的變化,經過翻轉被重新定位,在形而上的層面,倒置的舉動中發生了轉移的行為,通過這個行為,隔離欄脫離了日常生活層面被轉至藝術的范疇。平滑透亮的玻璃內嵌著鏡面水銀,看似簡單卻充滿迷思;玻璃的透明性使得包裹在內部的結構邏輯暴露出來,解讀由鏡面反射組成的可視形狀,或是對體塊的走向加以詮釋。觀者可感知自身的倒影以及自身所在空間的延續,這些投影在介質中交互完成了作品與空間的結合。

通過使用不同的材料來創作:油墨到硝酸銀、玻璃到木頭,乃至碳化的植物。在多元形式的關注中,邁克爾從科學命題走向生物探索。古羅馬的賀拉斯認為“時間磨滅了世界的價值”,此詩句一語道破了熵定律的真諦。萬物從一定的價值與結構開始,當能源漸漸失去原來的秩序,將不可挽回地朝著混亂與蒼白發展。地球相對宇宙來說是個封閉的系統,雖然它不能與周圍的環境交換物質,但卻能交換能量。《偵查》(2019)與《碳化》經過數十天的低溫、1000多攝氏度高溫處理,能量不可逆轉地沿著一個方向轉化,最終變成了碳素材料。樹枝與蘑菇被燒至碳化,拋除原本的質料與形式,被轉化為更易受外界的影響引發氧化、燃燒的結構。其中隱喻著一種毫無確定可言的恒定流動狀態,顯示出失去原本的能量并進入其他狀態的跡象。

材料有趣在于,可以被賦予任何意識及概念,以不同的形式、語言展現出來。置身于材料的轉變中,邁克爾將意義與感受注入作品,攪動直覺與錯覺。從空間、視覺、形式這些傳統雕塑所關注的范疇里引發出來的時間性、恒變性,刺激著觀者凝視的瞬間。

注釋

①2019年11月8日藝術家采訪。

② 藝術家在書面聯系中提及。勞倫斯·沙利文:《隱藏的真相:魔法,煉金術和神秘學》,紐約:麥克米倫,1989年,第248~251頁。“煉金術”指的是對不可解釋的或神秘的自然力進行觀察和實驗研究。此處是指不可預測也無法言明的科學物質發生效能的過程。

③在個別系統里不存在整體的透明性,只存在部分的透明性。哥德爾于1931年提出的不完全性定理也證明了這一點。“……人類建立的每一數學體系都注定是不完全的。”沃爾夫岡·韋爾施 :《我們的后現代的現代》,商務印書館,2004年版,第283頁。

④ 海德格爾在晚年發表了一篇速寫式談藝文章,即1969年的《藝術與空間》,在此他提出了“空間化”的概念。他認為,雕塑藝術正是在空間化的意義上揭示出空間的本質,從而以其自身的存在說出了自身存在的事實和意義。