TS-DInSAR大區域多尺度沉降監測與精度評定

李廣宇 甘 俊 周文明 翟 旭 李 特

(中國鐵路設計集團有限公司,天津 300251)

地面沉降是一種由于自然或人為因素引發地下松散巖層固結壓縮、致使一定區域范圍內地面高程降低的地質現象,屬于緩變性地質災害,具有影響范圍大、防治難度大和不可逆等特點[1]。地面沉降在我國華北平原、長江三角洲和汾渭盆地等地區較為嚴重,并呈現不同尺度的發展和演化,其中,華北平原和長江三角洲累積沉降量大于200 mm的沉降面積達7.2×104km2,分布于北京、天津、河北和江蘇等地,對區域內高鐵工程造成了一定影響[2]。傳統監測手段(如水準、GPS等)無法提供區域性的地面沉降信息,難以為區域內地面沉降現狀提供穩定的時序數據集,更不能為大型基礎設施建設提供區域性的歷史地面沉降和運營安全沉降監測資料[3-4]。

合成孔徑雷達時序差分干涉(TS-DInSAR)技術在國內外已經被廣泛應用于地面沉降監測,包括構筑物、城市和小區域性地質災害(滑坡、開采沉陷和地震)等[5-6],針對不同地面特點和誤差類型發展出了眾多的TS-DInSAR方法,包括永久散射體雷達干涉技術(PSI)[7-8]、小基線集(SBAS)差分雷達干涉形變建模和解算方法[9]、干涉點目標分析(IPTA)方法[10-11]、StaMPS[12-13]和PS自由連接網(FCN)方法[14]等。TS-DInSAR在城鎮區域的沉降監測精度可達到毫米級,優者可在2 mm以內[15-17]。高鐵沿線沉降呈現區域長、尺度多等特點[18-21],為滿足高鐵勘測及運營期間對地面沉降的不同監測精度需求,有必要驗證與分析TS-DInSAR對大區域、多尺度沉降的監測精度。

鑒于此,在原有TS-DInSAR大區域、多尺度沉降監測研究的基礎上,利用覆蓋范圍廣、時間跨度長的升降軌平臺數據和大量精密水準數據進行精度分析與評定。實驗選取2015年11月~2018年3月的51景降軌Sentinel-1A/B和2016年5月~2018年2月的44景升軌Sentinel-1A作為大區域監測數據源,分別獲取了面積約為1.4×104km2和2.0×104km2的地面沉降時空分布,統一參考基準后,對比分析了升降軌平臺獲取的沉降速率以及區域內仍在演化的沉降趨勢;同時,利用大量水準數據校正同期升軌沉降序列,獲取了TS-DInSAR的沉降監測精度指標,并結合距離和沉降速率等影響因素,進一步驗證了TS-DInSAR在大區域多尺度沉降監測中的精度和可靠性。實驗結果證明:TS-DInSAR可以獲取高鐵等基礎設施沿線的大區域、多尺度地面沉降監測結果,滿足勘測和運營期間地面監測的不同精度需求。

1 TS-DInSAR地面沉降監測與分析方法

1.1 干涉點目標時序分析方法

干涉點目標時序分析方法:在多幅配準后的SAR影像中選擇單一影像作為主影像,并根據地物散射特性探測出PS點,借助外部DEM生成主副影像PS點在時間維上的差分干涉相位,采用一定的規則在每幅差分干涉相位上構建PS網絡并進行空間維相位差分;在假定線性模型的基礎上,利用二維回歸分析和目標函數最優化方法進行線性分量求解,然后逐步分離大氣附加、非線性分量及其他噪聲分量,并對去除殘余相位后的差分干涉相位進行迭代回歸分析,改正線性形變相位,最終獲取非線性和線性形變相位[22-23]。

設有覆蓋同一地區的N幅配準的SAR影像,以單一主影像生成M個干涉對,即M個干涉圖,借助外部DEM生成M幅差分干涉圖,則M幅差分干涉圖中的第k幅纏繞差分干涉相位值可表示為

(1)

干涉點目標時序分析方法數據處理的主要步驟包含SLC影像的預處理、PS點選取、PS點差分干涉相位計算、相位回歸分析、殘余相位解譯和相位迭代回歸分析等。

1.2 時序參考基準統一方法

TS-DInSAR時序解算的結果是相對于單一參考點或者多參考點均值獲取的其他PS點或相干點的形變相位。因此,不同區域的時序InSAR解算結果是不一致的,且不是絕對的沉降監測結果。根據已有研究,可利用公共區域的同名PS點沉降監測結果或與水準點地理位置接近的PS點沉降監測結果建立回歸分析模型,如式(2)所示,從而統一不同監測區域之間的參考基準。

Δsi=Δvi·t+Δsres

(2)

其中,Δvi為形變速率之差,Δsi為沉降量之差,Δsres為沉降量之差的殘差值,上述兩個差值代表不同區域PS點沉降監測結果的差值,或者代表水準點與臨近水準點之間沉降信息的差值,可通過求解Δvi和Δsi統一兩者的參考基準。

2 研究區和數據源

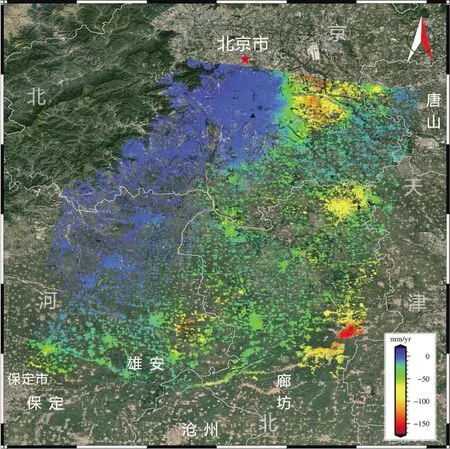

研究區域如圖1所示,其中降軌Sentinel-1A/B SAR數據(紅框)的覆蓋面積約為1.4×104km2,升軌Sentinel-1A SAR數據(黃框)的覆蓋面積約為2.0×104km2,共約3.4×104km2,覆蓋了北京、天津、廊坊、雄安新區、保定和滄州等區域。這些地區是京津冀一體化的核心區域,包含眾多已有和在建的公路、鐵路等國家重要基礎設施,具有人口密度大、經濟開發區眾多和路網復雜且密集等特點。區域內的水文地質條件復雜,地表水資源匱乏,降雨量少,普遍存在地下水的過度開采;地基主要為軟土、松軟土層,具有含水量高、透水性差、壓縮性高和強度低等特點,是我國地面沉降的重災區之一。

圖1 研究區域

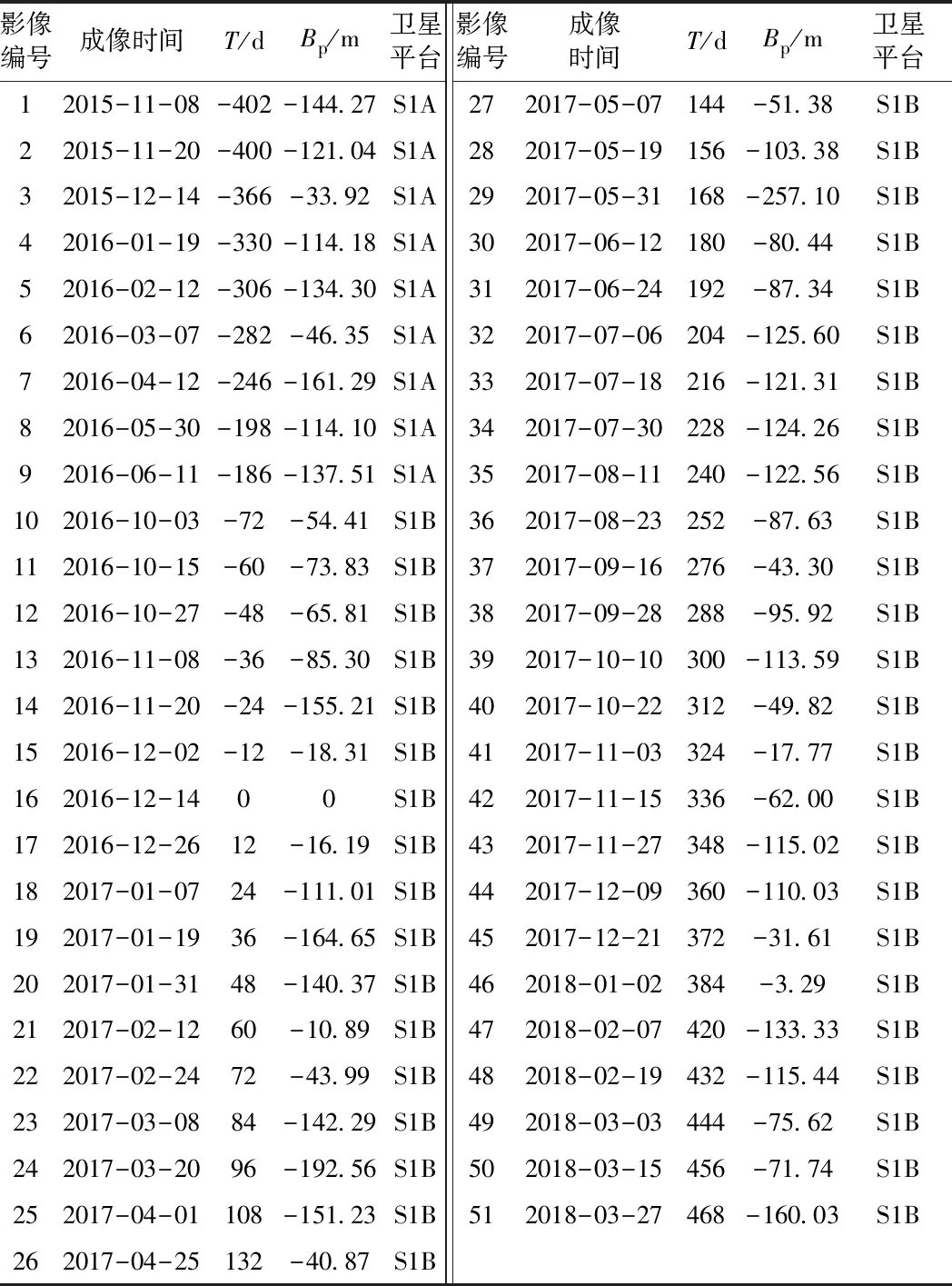

選取2015年11月~2018年3月(時間跨度為870 d)51景降軌Sentinel-1A/B和2016年5月~2018年2月(時間跨度為638 d)44景升軌Sentinel-1A作為實驗數據源,SAR數據的時空基線分布見表1和表2,主影像成像時間分別為2016-12-14和2017-02-20,所有SAR影像的距離向分辨率約為2.3 m,方位向分辨率約為13.9 m。

表1 降軌Sentinel-1A/B數據干涉對及時空基線

表2 升軌Sentinel-1A數據干涉對及時空基線

3 結果與分析

3.1 研究區域整體沉降分析

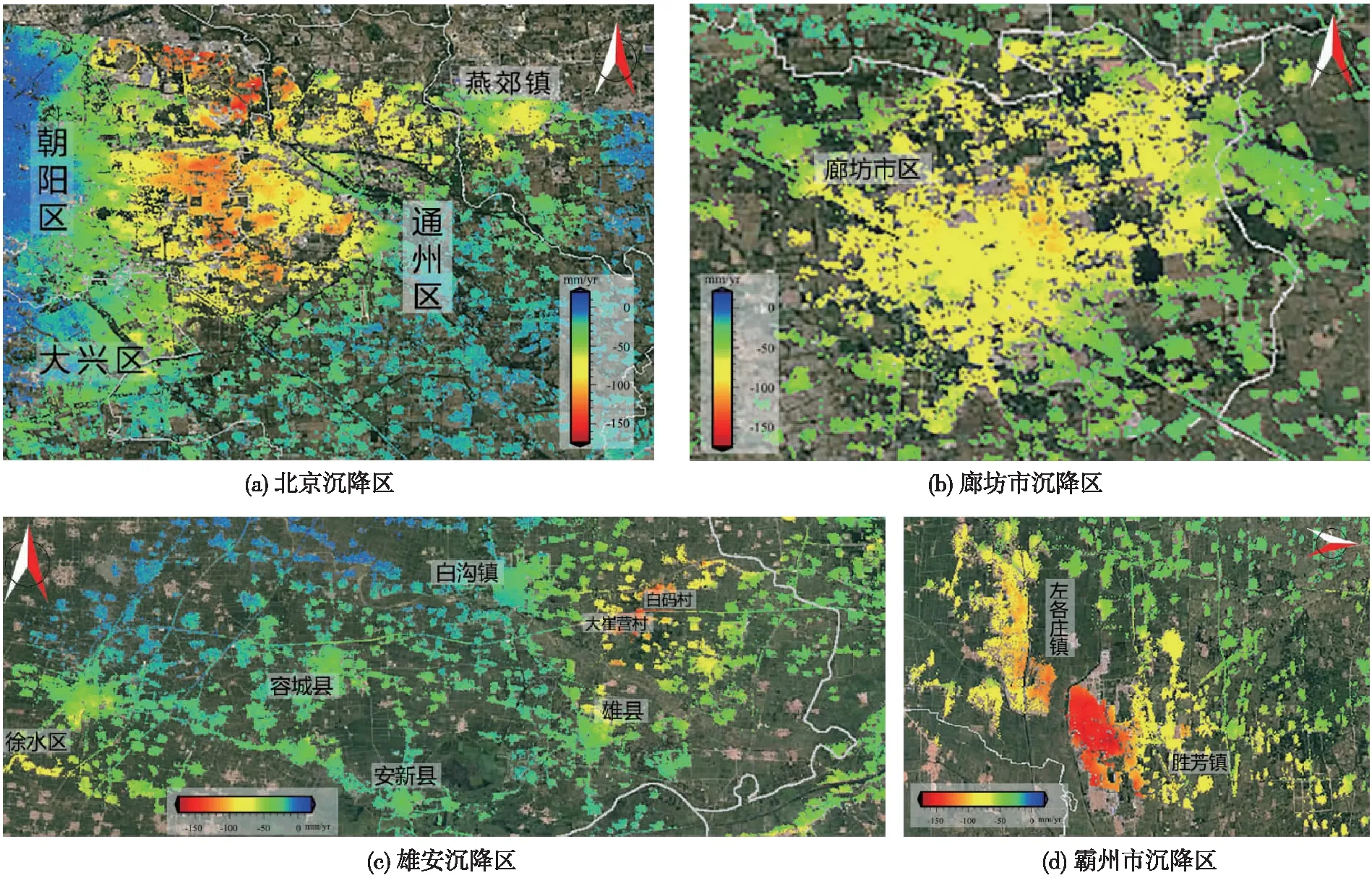

降軌區域年平均沉降速率如圖2所示,覆蓋了北京、天津、雄安新區、保定市、廊坊市和唐山市等,這些地區存在較多的沉降漏斗。相對于時序解算參考點(如圖3黑色三角形位置),區域內沉降速率在-174.51~19.56 mm/a之間,絕對最大沉降速率達到194.07 mm/a,位于霸州市勝芳鎮。研究區域內較明顯沉降區如圖3所示:圖3(a)為北京通州區、朝陽區、大興區以及河北燕郊鎮;圖3(b)為廊坊市區;圖3(c)為雄安新區及其周邊地區,較明顯的漏斗位于大崔營、白碼村及其周邊區域,圖3(d)包含研究區域內最嚴重的沉降漏斗區域勝芳鎮和左各莊鎮。除上述較為顯著的沉降區外,研究區域內還包含許多較小且輕微的沉降區。

圖2 降軌區域年平均沉降速率

圖3 降軌沉降區域

升軌研究區域對應的年平均沉降速率如圖4所示,覆蓋了天津市的絕大部分地區、北京市小部分地區,以及河北唐山市、廊坊市、滄州市等部分區域,區域內沉降漏斗較多。相對于時序解算參考點(圖4黑色三角形位置),區域沉降速率為-177.49~62.32 mm/a,絕對最大沉降速率達到239.80 mm/a,位于天津市王慶坨鎮。除與降軌研究區域相同的沉降漏斗之外,升軌區域的漏斗主要存在于天津市的寶坻區、武清區、北辰區、靜海區、東麗區和濱海新區等市郊區,其中包含一條較為明顯的沉降帶(如圖5所示),結合圖2、圖3(d)的分析可知,這條沉降帶由西向東,分別包含左各莊鎮、勝芳鎮、王慶坨鎮和北辰區,其中較為嚴重的沉降漏斗中心位于勝芳鎮和王慶坨鎮。

圖4 升軌區域年平均沉降速率

圖5 左各莊—勝芳鎮—王慶坨—北辰區沉降帶

聯合升降軌區域沉降監測結果可知,區域內存在較多嚴重的沉降漏斗,且沉降區域有連片趨勢,正在逐步向四周農村區域發展。已有研究成果[2]表明,升降軌研究區域內存在地下水資源過度開采的現象,是區域內存在眾多沉降漏斗和沉降帶的主要原因。

3.2 升降軌沉降結果對比實驗

為驗證TS-DInSAR在大區域、多尺度沉降探測中的可靠性,首先利用升降軌平臺公共區域內的公共點進行對比分析。公共點由Kd-tree歐氏距離最近方法獲取,共有733 068個點。統一參考基準后,升降軌平臺沉降監測結果分別如圖6(a)和圖6(b)所示,圖6(a)是降軌Sentinel-1A/B數據監測的沉降速率,其沉降速率范圍為-1.87~-172.52 mm/a,圖6(b)是升軌Sentinel-1A數據監測的沉降速率,其沉降速率范圍為-1.88~-173.04 mm/a。由圖6(a)和圖6(b)的對比分析可知,公共區域形變速率的極值范圍基本一致,且分布有相同的沉降漏斗區域,分別位于廊坊市、保定勝芳鎮和左各莊鎮等區域。值得說明的是,公共區域內的PS點分布均位于研究區域的邊緣位置,相對于時序解算參考點的距離在15 ~80 km之間,更能證明TS-DInSAR沉降監測結果的可靠性;因降軌監測時長大于升軌監測時長,故兩者沉降監測結果會出現一定的固有差異。

圖6 升降軌公共區域沉降速率

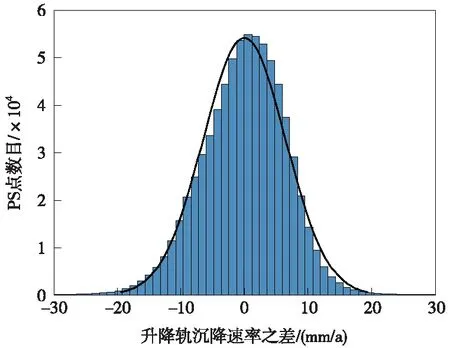

為進一步通過升降軌公共點形變速率結果驗證TS-DInSAR在大區域監測中的可靠性和穩定性,利用所有公共PS點的沉降速率差值作統計分析,沉降速率差值為降軌沉降速率值減去升軌沉降速率值[24]。圖7為升降軌公共區域沉降速率差值分布,圖8為沉降速率差值分布與典型區域沉降速率的對比。公共PS點沉降速率差值的標準差為6.47 mm/a,均值為0.001 9 mm/a,沉降速率在5 mm/a以內的PS點占56.29%,共410 519個。沉降速率在10 mm/a以內的PS點占88.63%,共649 699個。由差值的統計分布可知,TS-DInSAR大區域、多尺度沉降監測結果基本可靠。

圖7 升降軌公共區域沉降速率差值

圖8 沉降速率差值分布與典型區域沉降速率對比

然而,由降軌沉降速率減去升軌沉降速率的差值中仍然存在較大的誤差,其原因包括升降軌側視成像角度不同造成的固有系統誤差和公共點的匹配誤差兩大主要原因,結合圖8可知,升降軌公共點分布存在較大不一致,這種不一致造成的誤差差異在沉降漏斗梯度區域被放大,即在沉降漏斗梯度區域處的沉降速率之差較大(如圖8中黑色曲線區域)。除此之外,其余區域內的沉降速率之差大多為負值。降軌的監測時段要早于升軌約232 d,從而可推斷:負差值較大的區域漏斗有加劇趨勢,這些漏斗區域主要分布在廊坊市區、左各莊和勝芳鎮及兩者周邊區域等,其中較嚴重的是左各莊和勝芳鎮;相對而言,正差值區域則是沉降速率減緩的區域,如廊坊市區東南部交通線路周邊區域。

綜上可知,升降軌公共區域的TS-DInSAR沉降解算結果基本一致,考慮到降軌平臺監測周期早于升軌平臺,較大的沉降速率差值分布在沉降漏斗加劇區域和沉降趨勢減緩區域。因此,本次實驗驗證了TS-DInSAR在大區域、多尺度地面沉降監測上的可靠性。

3.3 精度驗證

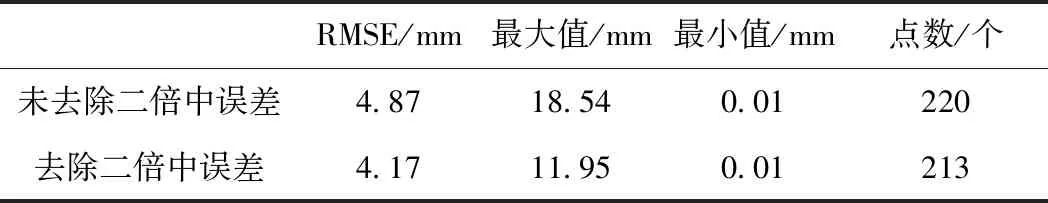

根據最鄰近原則,選取與PS點位置相近的220個精密水準數據,監測周期為2016年12月至2017年12月,并在升軌TS-DInSAR解算結果的時間序列中提取了同時段(2016年11月16日至2017年11月11日)的沉降量,然后利用水準觀測數據校正PS點沉降監測參考基準。通過精度分析實驗得出的TS-DInSAR精度指標見表3,PS點沉降監測中誤差為4.87 mm;在去除超過二倍中誤差的點之后,沉降監測中誤差為4.17 mm。

表3 沉降量與水準結果相比的精度指標

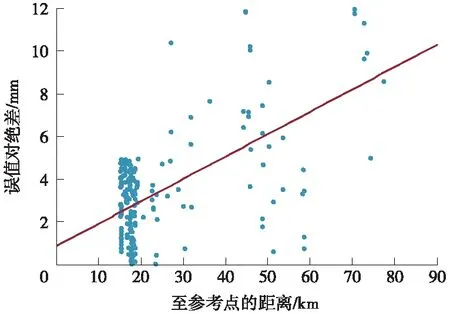

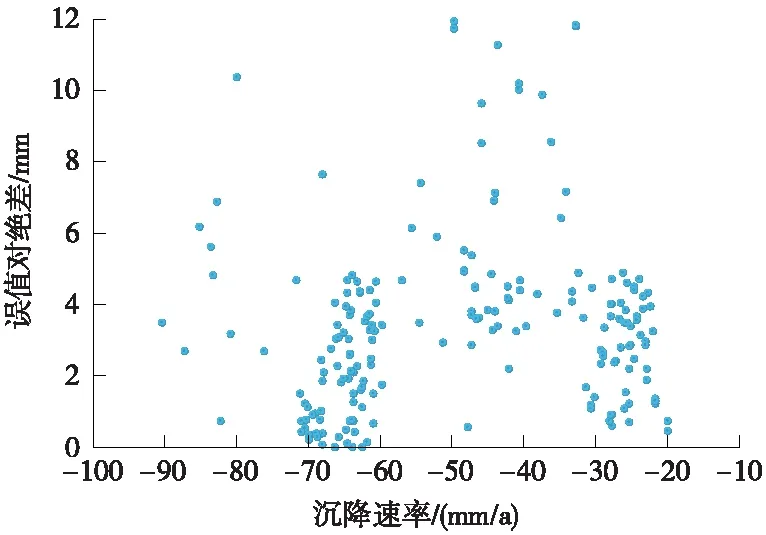

為進一步細化分析TS-DInSAR大區域、多尺度沉降監測精度,結合PS點至解算參考點的距離和PS點沉降速率兩個因素,探討了PS點沉降監測誤差與PS點至時序解算參考點距離的關系,以及與PS點沉降速率之間的關系,如圖9和圖10所示。

圖9 PS點沉降監測誤差與至參考點距離的關系

圖10 PS點沉降監測誤差與至參考點距離的關系

由圖9可知,PS點沉降監測誤差與PS點至解算參考點之間的距離呈線性遞增關系,隨著距離的增加,PS點沉降監測誤差也在增加,在至時序解算參考點20 km的距離內,即監測區域面積在1 256 km2范圍內,TS-DInSAR沉降監測中誤差為2.90 mm,最大值為4.84 mm,最小值為0.01 mm;在80 km的距離內,即監測區域面積在2×104km2范圍內,TS-DInSAR沉降監測中誤差為4.17 mm,最大值為11.95 mm,最小值為0.01 mm。由圖10分析可知,PS點沉降監測精度與PS點沉降速率之間呈現隨機分布現象,說明沉降速率為90 mm/a以內的多尺度沉降監測精度基本相同。隨著監測區域的增大,監測誤差也會增大,且基本不受多尺度沉降速率的影響。結合至參考點距離的精度監測影響因素,制定了精度參考指標,見表4。在監測方案設計時,可以參考該監測精度指標,以指導TS-DInSAR參考點位置以及監測區域面積的選取。

表4 TS-DInSAR監測精度參考指標

4 結束語

本次實驗選用TS-DInSAR方法,使用51景2015年11月至2018年3月降軌Sentinel-1A/B和44景2016年5月至2018年2月升軌Sentinel-1A,獲取并分析了覆蓋京津冀核心區域的多平臺、大區域、長時序、多尺度沉降監測結果,結合PS點至時序解算參考點之間的距離和PS點沉降監測速率等精度影響因素,利用統一參考基準后的升降軌沉降監測結果和大量水準數據,對大區域、多尺度沉降監測進行了詳細的精度評定和對比分析。

實驗結果表明:北京、天津、雄安新區、廊坊和保定等區域包含大量沉降漏斗,存在不同尺度的沉降;升降軌兩平臺的沉降監測結果基本一致,約65萬個PS點的沉降速率標準差為6.47 mm/a;區域內存在一些地面沉降演化區域,沉降加劇區域有廊坊市區、左各莊鎮和勝芳鎮等;利用大量水準數據對同時期升軌平臺沉降序列進行校正后,獲取了TS-DInSAR大區域、多尺度沉降監測的精度指標,去除超過二倍中誤差的數據之后,PS點沉降監測精度可達到4.17 mm;PS點沉降監測誤差與PS點至參考點的距離呈線性遞增關系,在20 km至80 km的距離內,精度指標中誤差由2.9 mm遞增到4.17 mm;同時,PS點沉降監測誤差與沉降速率之間呈現隨機分布關系,證明在沉降速率90 mm/a以內的不同尺度沉降監測精度基本相同。

綜上可知,TS-DInSAR可為區域內重大基礎設施的勘測和運營安全提供科學、客觀的數據支撐,根據TS-DInSAR沉降監測精度參考指標,可為高鐵沿線勘測和運行期間不同階段的地面沉降監測提供精度參考。不足之處:本次實驗選取的精密水準監測日期只能精確到月,且只選擇了更適宜平原區域沉降監測的TS-DInSAR方法。今后,可在PS點選取、分布式散射體選擇、干涉基線組合、大氣相位去除和非線性形變相位提取等方面作改進。