房企多元轉型為何如此之難

閆文娟

摘要:行業步入平穩發展期已是不可改變的事實,尤其房企沖入千億陣營之后,如何繼續保持高速增長是不得不面對的問題。與其被地產單個業務禁錮,不如嘗試多元產業的創新,唯有如此,才有可能在未來行業規模全面下滑之前,先行找到合適的“避難所”。

關鍵詞:結構轉型;多元布局;創新

中圖分類號:F293

文獻標識碼:B

文章編號:1001-9138-( 2020) 07-0010-13

收稿日期:2020-05-21

作者簡介:閏文娟,中房案例中心。

今年以來,“世茂房地產”改名為“世茂集團”,“龍光地產”改名為“龍光集團”,“禹洲地產”改名為“禹洲集團”,房企改名潮再次來襲。而改名背后,是房企們“去地產”的多元野心。

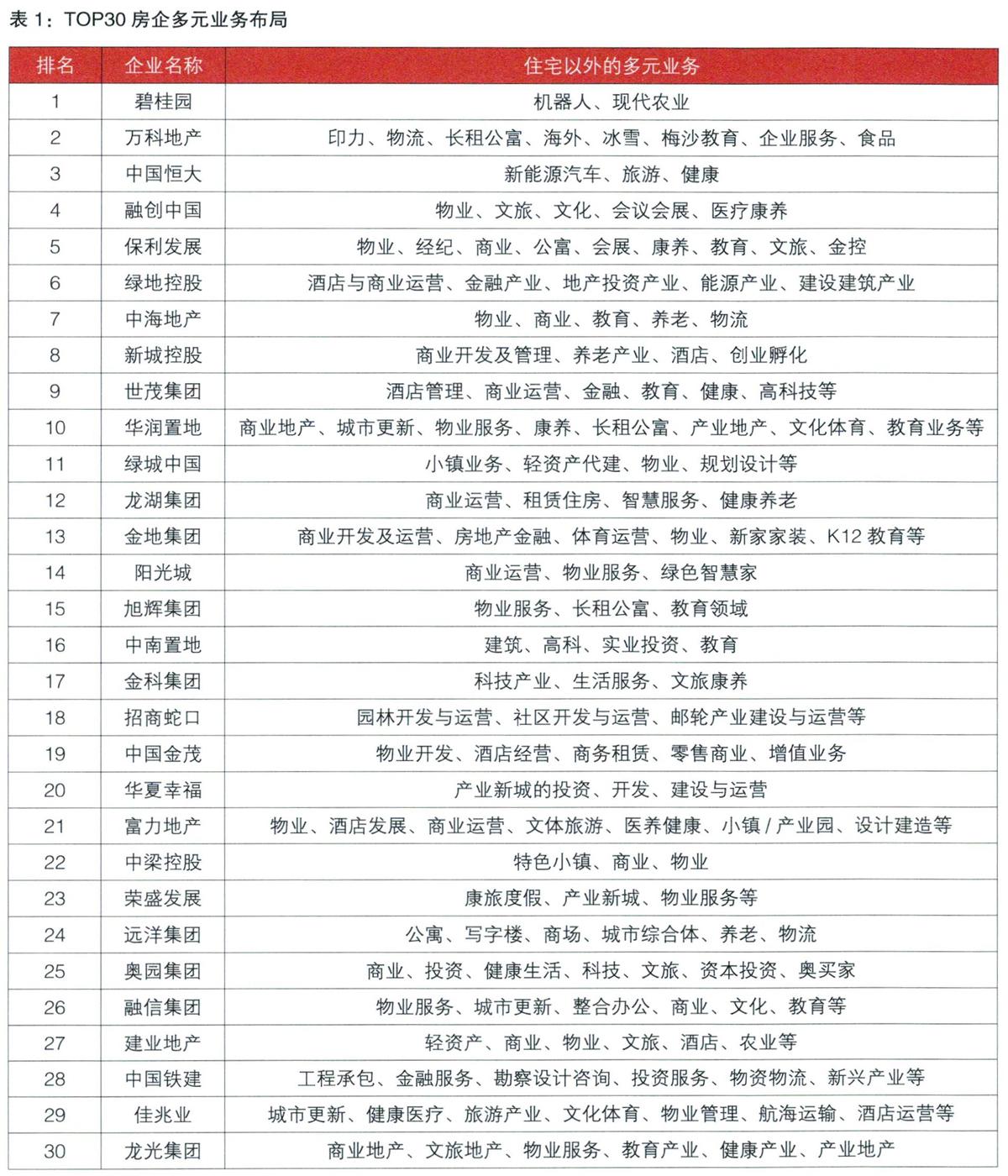

多元化到底有多火?2019中國房地產開發企業500強榜單中排名在前30位的房地產企業都在進行多元化布局。

多元化到底有多難?截至目前,一家成功轉型的房企都沒有。

1房企多元轉型的N種姿勢

許多人為著萬科養豬“笑出豬叫”,殊不知這是一場蓄謀已久的變革。自萬科2012年提出“城市配套服務商”的戰略轉型起,萬科就開始走上多元化道路,2018年,萬科將該戰略再次升級為“城鄉建設與生活服務商”,繼續深入多元化布局之路。

目前,萬科旗下已有印力、物流、長租公寓、冰雪、海外、梅沙教育、企業服務、食品8個事業部,在架構上完成了向集食、住、行、養老、旅游等多場景、多年齡段客群的“生活服務”轉型。

無獨有偶,2019年,新晉行業老大碧桂園提出“為全世界創造美好生活產品的高科技綜合性企業”的全新定位,驅動地產、機器人、現代農業“三駕馬車”,加速駛入多元布局、協同發展的新賽道。

碧桂園希望“三駕馬車”的業務架構獨立又互為支撐,形成高技術裝備、產業技術升級、日用品產銷、科技新城的完整產業鏈,從而實現與傳統地產領域的有機融合和相互推動。

去年TOP30房企均在除住宅領域之外進行了多元業務拓展。多元業務涉及科技、物流、金融、文旅、養老、教育等多個方面,見表1。

在中國房地產市場供需結構發生變化的環境下,中國房地產業正在從擴張式高增長進入到高質量轉型發展階段。過去依靠土地、人口、城市紅利實現擴張的時光一去不返。

據了解,2019年全年中國房企銷售增速明顯放緩。企業盈利逐步見頂,凈利潤率普遍下滑。在全年偏嚴的政策調控環境下,房企平均凈利潤率由2018年的16.73%下滑至2019年的16.39%。

行業步入平穩發展期已是不可改變的事實,尤其房企沖人千億陣營之后,如何繼續保持高速增長是不得不面對的問題。與其被地產單個業務禁錮,不如嘗試多元產業的創新,唯有如此,才有可能在未來行業規模全面下滑之前,先行找到合適的“避難所”。

2多元業務收效甚微

雖然房企紛紛喧嚷著多元布局,但賽道轉換之路并非一蹴而就,甚至遠比地產開發的主營業務更為艱難。

以SOHO中國為例,2012年,彼時的潘石屹依舊風光無限,SOHO中國業績也持續上揚,當年營業額達153億元,同比上漲約169%;凈利潤約為106億元,同比上漲約172%;核心凈利潤約為33.4億元,同比增長約135%,核心凈利潤率約為22%。

一路向好的背景下,潘石屹卻宣布SOHO中國轉型,改變以往將開發的辦公和商業物業打散銷售的商業模式,改為自持經營。在潘石屹看來,在房地產市場大環境變化后,“拿地一銷售”的業務模式難以為繼,雖然能短期內拿到回籠資金,但在一線城市地價大漲情況下,資金壓力只會越來越大。

轉型之后,潘石屹上線“移動辦公”產品SO-HO3Q,卻自此走上業績下滑的道路。2013年以后,SOHO中國業績直線下滑,SOHO中國的營收分別為142.6億元、60.98億元、9.95億元、15.77億元、19.63億元、17.21億元。近年來,SOHO中國基本保持每年賣一兩棟樓,以此提升利潤、回款,并起到美化報表的作用。

去年10月底,有消息稱,潘石屹計劃將SOHO中國核心資產“八大金剛”全部出售。今年2月,黑石與SOHO中國展開排他性談判,提出以每股6元的價格將SOHO中國私有化。曾經的地產巨艦終究被卷入歷史。

有著雄厚資金實力的龍頭房企碧桂園、萬科、恒大也紛紛表示轉型的不易。

郁亮曾大呼“多元化之路十年都不夠”;許老板在談及公司涉足的新能源汽車業務時也表示,“我們造車要技術沒技術,要團隊沒團隊,是一窮二白一無所有”。楊國強坦言“現在自己搞得像機器人”。

從多元化的業績來看,只有物業管理領域給房企帶來的業績貢獻在不斷增加。像長租公寓、文旅等“風口業務”的布局,目前仍處在摸索階段。而部分房企進軍的一些全新領域,如新能源、教育、醫療等,更是未知之數。

3房企多元轉型的出路

對房企而言,為何多元轉型如此之難?筆者認為主要有兩方面原因。

首先,房企轉型是需要不斷試錯的長期過程。

以恒大為例,其在轉型路上也走過很多彎路,比如恒大冰泉、糧油等最終都在市場折戟,但也正因為這些試錯,讓許老板知道什么才是最適合恒大基因的,最終他將重點目標鎖定在新能源汽車上,而這次押寶是否能夠壓得準,我們尚不得而知,但可以肯定的是,恒大在多元探路中正走得更加堅定而有力。

其次,轉型需要在新老業務之間進行平衡。

有房企會將太多的希望寄托于新業務上,殊不知新業務往往需要大量的前期投入和技術支持,所以在很長一段時間內都需要依靠傳統業務來輸血。相比而言,房地產業的運營模式比較單一,而新業務需要一定基礎和相關經驗,這個矛盾也是房企轉型面臨的難解困境之一。

針對這些問題,房企應該如何破局,筆者給出如下三個建議。

第一,轉型非轉行,要充分發揮自身優勢。

每每提到轉型,許多企業就會考慮去跨界,但轉型并非轉行,并非意味著房企就要脫離原有的地產業務,事實上,房企可以在地產業務基礎上進行拓展。比如萬科、龍湖、旭輝等房企利用自身開發商的優勢做起長租公寓;融創利用收并購的優勢布局旅游、酒店等領域;綠城則將其物業以及代建優勢發揮得淋漓盡致。

當然,也有房企比如恒大、碧桂園選擇在跨界領域進行轉型。主要原因在于這兩家大體量房企的土地范圍主要集中在三四線城市,而隨著中國都市圈的建立以及城鎮化發展的成熟,廣泛布局三四線城市的優勢或會受到影響,與其坐等,不如選擇以跨界的方式進行轉型。

從另一個方面而言,恒大與碧桂園一向都是大開大合式的行事風格,在地產產業鏈上轉型滿足不了其野心和抱負,加之它們確實擁有足夠的財力資源支撐,所以跨界轉型也無可厚非了。

但每家企業的基因都不相同,盲目照搬某家房企的轉型路徑并不可取。對房企而言,是在地產產業鏈上轉型還是進行跨界轉型,仍需根據企業的實際情況而定。畢竟每家企業,都是不一樣的煙火。

第二,夯實主業,合理控制負債率。

歷史告訴我們,房企摒棄主業進行轉型成功的幾率幾乎為零。所以無論房企的戰略轉型方向是什么,依舊要堅守主業,保證主業穩固并持續發展。

發展多元業務前期往往需要先行投入大量資金,而這部分資金在短期內是看不到收益的,所以就需要特別提起企業管理者設置一條紅線,一旦越線就要加以制止。

要重點關注兩點:一是資本開支是否與公司當前的盈利能力和融資能力相匹配,是否有過度負債的嫌疑;另一方面多元化投資項目是否能產生預期中的投資回報。好的多元化項目兩者缺一不可。

第三,廣招賢才,新團隊就要用新人。

有些企業在進行多元轉型時往往會派遣傳統業務的相關團隊去處理新業務,但其實上,這其中有很大的風險。旭輝集團董事長林中曾在易居沃頓的課程中表示,千萬不要用做開發的團隊去做長租公寓,因為開發和租賃的邏輯不同,開發團隊的管理往往偏粗糙,但對租賃而言,盈利空間有限,其管理甚至要精細到1塊錢。

長租公寓況且如此,其它領域更是與傳統開發有著相當大的差別。所以房企切勿存在“差不多”的心態,認為只要把原有的優秀團隊搬過去即可。相反,轉型是重新學習的開始,任何一個新領域都勢必有新的生存規則,故而虛心研究這些規則并適應這些規則,方能最終在新領域內打出一片新天地。