天問探火,開啟深空夢

王煜

2020年7月23日12時41分,我國在海南島東北海岸中國文昌航天發射場,用長征五號遙四運載火箭將我國首次火星探測任務“天問一號”探測器發射升空,飛行2000多秒后,成功將探測器送入預定軌道,開啟火星探測之旅,邁出了我國自主開展行星探測的第一步。攝影/ 陳宇

“日月安屬?列星安陳?”對于兩千多年前詩人發出的“天問”,中國人終于開始自主探求答案。首次自主探測火星的旅程只是一個開始,它代表的不僅是中國人更是全人類對宇宙奧秘的追尋。“問天之行”“探‘火之旅”,一定會有更多激動人心的發現。

跨越式前進,領航人類探“火”

2020年7月23日中午,“天問一號”火星探測器搭乘長征五號遙四運載火箭順利升空,奔向火星。計劃“繞、落、巡”一次完成,是中國此次火星探測備受矚目的亮點,這是人類歷史上的創舉。

“航天中的深空探測一般有五種方式:飛掠、環繞、著陸、巡視、取樣返回。因為要環繞肯定要達成飛掠這一步,所以實際上這次‘天問一號是要一次完成四種對火星的探測方式。”資深航天專家、上海航天技術研究院研究員陶建中在接受《新民周刊》記者采訪時表示。

如果計算一下發射時地球與火星的距離和“天問一號”的速度,人們會發現所需時間并不用7個月那么長。然而火星并不是一個靜止的目標,它自身在圍繞太陽公轉;同時,火星探測器選擇的也不是距離最短的路徑,而是最節省燃料的路徑。“太空中的飛行是軌道飛行,速度決定了軌道。”陶建中說,“天問一號”在進入“地-火轉移軌道”后實際上成為一顆環繞太陽的飛行器,它的軌道將在7個月后與火星的公轉軌道重合。

這個時候最關鍵的就是“剎車”的時機,因為“天問一號”要讓自己被火星的引力捕獲,成為它的一顆人造衛星。“剎車”如果晚了,進入不了火星的引力范圍,探測器就會與火星“失之交臂”;相反,如果“剎車”早了,受到的火星引力太大,探測器有可能撞向火星,任務也會失敗。這一步驟對精準度的要求,被形容為“從巴黎把一顆高爾夫球打入東京的球洞”。

這步精準完成后,更難的是在火星的著陸。自人類1960年發射第一個火星探測器開始,共有17次計劃在火星著陸的任務,目前只有8次成功,都是美國完成的。如此高的失敗概率讓這顆紅色星球有“探測器墳場”之稱。

任務難度大,很重要的原因在于火星距離地球遙遠。此次“天問一號”距離地球最遠時,單向通信延時達到22分鐘。同時,漫長的傳輸過程中,信號的衰減也很大。

此外,當探測器、太陽和地球位置處于同一直線時,太陽輻射會干擾地火之間的信號傳輸,導致通信中斷,這就是“日凌”現象。在這次火星探測任務中,最長“日凌”達到30天。火星表面上有強力的風暴,有的風暴時速達到每秒180米,持續時長達幾個月。

這些條件意味著探測器在很多情況下只能自主決定如何行動,而不能靠地球上的人工遙控。從環繞火星的軌道降落到火星表面尤其如此,整個過程只有短短的7分鐘。

“‘天問一號安裝的變推力反推發動機,使它可以在距離火星表面100米的高度懸停并尋找、移動到合適著陸地點,掌握該技術的目前只有中美兩國。”陶建中說。

其他國家的火星探測一般都是先環繞再做著陸巡視,而中國的首次火星探測就有把握一次完成這三項任務,這表明我國在這個領域雖然起步晚,但已經后來居上,達到世界先進水平。“天問一號”能有如此耀眼的表現,很大程度上歸功于之前“嫦娥”探月工程的技術積累。2019年1月,中國的“嫦娥四號”探測器實現了人類歷史上第一次在月球背面軟著陸和巡視勘察,它采用的自主減速、懸停等技術,為“天問一號”打下了堅實的基礎。

目前為止,人類的火星探測器踏上的都是“單程旅途”,最終的“取樣返回”還沒有成功先例。陶建中說,探測器可以用自身搭載的儀器在火星當地完成一部分檢測分析,并把數據傳回;但是更多的分析,例如同位素檢測,目前還必須將材料帶回地球才能開展,這是取樣返回的意義所在。

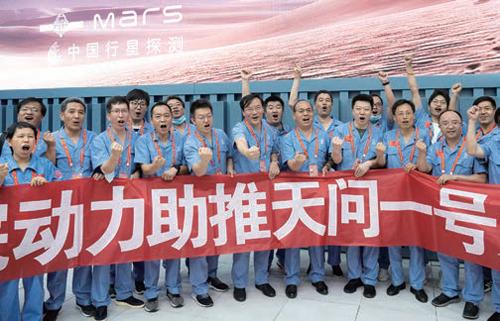

7月23日,在中國文昌航天發射場測控大廳,航天科技人員慶祝發射成功。

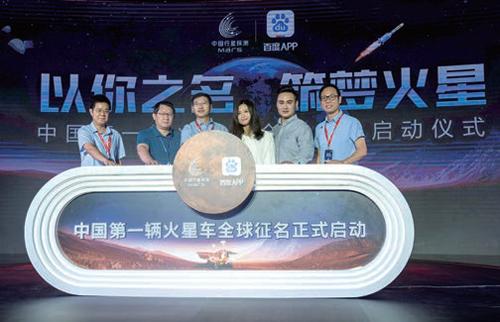

7月24日,在海南文昌啟動中國首輛火星車征名活動。

探測器要從火星返回地球,難度比只是單程前往要增加很多。陶建中表示,這首先需要更多的燃料。顯而易見,從火星出發時的探測器不再有“胖五”這樣的大推力火箭的助攻,要靠自身動力進入軌道。如此一來,它從地球出發時就需要帶上更多的燃料,需要更大推力的火箭。同時,探測器從火星啟航時,不像從地球出發時有這么多導航系統為它服務,它要以星際空間中的物體為參照物來自行導航、自主返回。

另外,探測器返回經過地球大氣層時,速度更快,摩擦產生的溫度更高。陶建中介紹:我國的“神舟飛船”返回穿越大氣層時表面溫度為1500攝氏度;如果是月球探測器,這個溫度將達到3000攝氏度;而從火星返回,溫度可能更高。這就對探測器外部材料抵抗高溫的性能提出了更高要求。

我國探測火星的下一步計劃是挑戰采樣返回。“嫦娥”將再次為“天問”開展先行嘗試:2020年,“嫦娥五號”計劃發射升空,實現對月球的采樣返回探測。對火星的取樣返回預計在2030年前后實現,這意味著中國已進入火星探測的第一梯隊。

“移民火星”能實現嗎?

“對于火星,我們還知之甚少。”陶建中告訴《新民周刊》記者,人類對于地外星球要經歷“探測、開發、利用”三個階段,而對火星尚處于探測的初期階段。“我們只有先把火星探測清楚,知道上面究竟有些什么,才說得上對它進行開發和利用。”

要做到這一點,最終還是需要把人送上火星。對于中國而言,先把航天員送上月球,在這個過程中進行探索和驗證,這是更為現實也更為合理的路徑。

陶建中介紹說,“嫦娥”系列的六號、七號、八號飛行器的終極使命是為到月球建立基地做準備。他說,月球南極有一塊區域常年有陽光照射,這為收集太陽能提供了條件;就在離它不遠的永久陰面有水冰,水冰不僅可以轉變為維系生命所需的液態水,還可以分解為氫和氧成為動力來源。這里是建立月球基地的理想地點。

如果要把建設基地的材料全部從地球運到月球,耗費的資源就太大了,最好的辦法是就地取材。陶建中說,月壤的主要成分是火山巖,將來我們可以用3D打印技術,采集當地隨處可見的月壤作為建筑原材料,把基地建起來。為了讓這樣的設想成為現實,中國的航天工作者已經用地球上與月壤成分相近的材料開展研究。當然,建設月球基地的工程量是巨大的,國際合作有望加速這一進程。

航天工作者建設的模擬火星基地。

即使基地成功建立,但人類想要大規模移民月球還并不實際,因為月球的自然環境與人類宜居條件還差得太遠,如果要做大范圍的人工改造,付出的代價可能太大。

從現實的角度來說,人類登月一方面是為了給航天科研尋找具有獨特優勢的地點,例如月球背面沒有來自地球的電磁波干擾,是監測來自宇宙深處的微弱信號的理想場所;另一方面,則是計劃開發月球上的能源。已知月球上的氦3儲量至少有100萬噸,這是地球儲量的200萬倍;而氦3是一種在聚變時不會產生中子輻射的清潔核能源,100噸的氦3釋放的能源足以滿足當前全球一年的消耗。當人類成熟應用可控核聚變技術后,月球上的氦3將發揮巨大的價值。

火星的自然條件要比月球更接近地球,例如一個火星日的時間與一個地球日相差無幾,火星上也有像地球一樣分明的四季,等等。但是要成為數量可觀的人類的聚居地,改造火星環境的難度和要花費的資源并不會比在月球小。

不過,這并不妨礙人們對移民火星暢想的熱情。今年的火星探測發射窗口無疑是征集這些創意的一次極佳的契機,例如,以中國航天為背景,始于2019年11月的“未來火星生活設計大賽”就收到了來自全球20個國家及地區的3000余件作品,許多人展開了對“移民火星”的想象藍圖。

火星上是否有像月壤一般的適用于3D打印的建筑材料,目前還處于研究中,不過已經有人在設想將足夠輕的建筑材料運送至火星。是否有一種輕量并且在抵達火星后馬上可以大面積生長的東西呢?在“火星生命之種”的設想里,竹子被選中了,理由在于它是一種適合在惡劣條件下進行培育的理想植物,能承受極端的溫度波動,并且不需要授粉便能繁殖。設想認為,火星的大氣層由95%的二氧化碳組成,在改造后適合植物的快速生長。同時,竹子還可以作為食物來源。按照這樣的設計,火星上將豎立起一座座竹制的橢球體高樓。

“火星城” 應該是什么形狀的?有的設想中,該城市按六邊形布局,中心作為城市的主要功能區,服務于日常運作;而工業建筑、醫療建筑、農田和倉庫都位于城市的外緣。城市中心到其他任何區域的距離都是最短的,由地下道路網絡連接。為了防止輻射,建筑物將被置于地下。城市采用火星風化層3D打印建造,光照將通過人工日光系統來提供。在另一個設想中,火星城市則是一個棲息“圈”。“圈”不僅意味著圓形的空間布局,還意味著人們的生活圈和交往圈,以及火星上和諧可持續的生物圈。

為了提高人類在火星生活的安全系數,“坑中世界”的構想從多方面分析了火星的環境災害條件,把城市建在火星的巨大隕石坑中,利用鋼架結構拼接的方式搭建巨大的玻璃溫室,讓溫室內的環境滿足人類生存條件。

在一個8歲的中國孩子眼中,從地球到火星的太空旅行是發生在膠囊建筑里的。這些膠囊在太空軌道漂流,最終在火星著陸展開成為基地建筑,孩子們在那里開啟了探險之旅。

實際上,對青少年的火星科普不只在設計圖紙上,也落到了地球上的現實環境里。戈壁地貌、險峻山脈、紅色巖體,甘肅省金昌市金川區的戈壁灘地形地貌及自然條件與火星有天然的相似性,這里已在2018年建立起“火星1號基地”。

這是中國青少年航天科普項目“太空C計劃”的一個火星模擬生存基地,包括氣閘艙、總控艙、生物艙等9個艙體以及艙外場地。所有艙體都在最大程度上模擬人類在火星上生活的場景。例如,在生物艙,人們可以體驗到航天員登上火星之后,人工創造水、熱、光、氣等條件,培育植物和蛋白質蟲的過程。

人類首次登上火星的日子,大概在30年后。

再回到現實,依照目前的航天發展水平,許多專家共同的認識是:人類首次登上火星的日子,大概在30年后。

向更遠的深空探索

除了實現“移民火星”的目標,研究火星也能幫助人們對地球生命的進化、大氣和磁場演變等有更好的認識。“火星的現在很可能就是地球的未來。”陶建中表示,火星可能在之前經歷了與地球類似的環境變化,更多了解火星的現在和過去,可以幫助我們更好地解析地球的未來走向。

當然,對深空的探測,同樣是為了解決千百年來人類思考的一個問題:地外生命是否存在?

1995年,日內瓦大學的米歇爾·馬約爾與迪迪埃·奎羅茲發現了第一顆圍繞類日恒星運行的系外行星,距離地球只有50光年。這一發現讓兩人獲得了2019年諾貝爾物理學獎。兩位科學家的發現開啟了天文學的一場革命,自那之后,人們在銀河系內已經發現了4000多顆系外行星。

在“天問一號”發射升空之后的在線論壇上,迪迪埃·奎羅茲介紹說:最新研究表明,地球上的生命可能不是源自海洋底部,而是地球表面。因此“天問一號”對火星表面的探測,有可能讓科學家獲得生命起源的化學證據。

米歇爾·馬約爾表示:中國等多個國家正在開展的深空探測項目有可能發現“地外生命”,證明生命是宇宙演化的必然產物。在太陽系中,火星是最接近地球的行星,擁有巖石表面和大氣層,所以西方人曾認為存在“火星人”。根據已知的深空探測結果,“火星人”這種高等生命是不存在的,但這并不排除火星上有低等生命或生命曾經存在的證據。因此,“天問一號”對火星大氣、地表和地下的探測結果,十分令人期待。

火星因為與地球環境較為相似,因而成為人們尋找地外生命的焦點。那么,在人類看來環境惡劣的星球就一定沒有生命存在嗎?迪迪埃·奎羅茲并不這么認為。以同樣是地球近鄰的金星為例,在他看來,那里雖然表面溫度超過450攝氏度,大氣中充滿硫酸液滴,但并不意味著肯定沒有生命。此外,金星是否有水也是個至今沒有定論的問題。因此,他認為深空探測不應忽視這顆星球,“向金星發射探測器的難度比火星小,各國的航天部門今后可以開展金星探測”。

在火星之外,人類尋找“地外生命”的熱門目標還有木衛二、土衛六這兩顆衛星。1979年諾貝爾物理學獎得主謝爾頓·李·格拉肖說:作為木星的第四大衛星,木衛二擁有稀薄的大氣層,表面覆蓋著厚厚的水冰,地下深藏著大量液態水,有些地下水還會溢出到表面。如此廣袤的水冰海洋是否孕育出了生命?這是一個非常值得探究的科學問題。土衛六也很有研究價值,它是土星的最大衛星,擁有稠密的大氣,天氣變化活躍,表面還有眾多河流和湖泊,所以也有存在生命的可能。

“未來火星生活設計大賽”作品“火星生命之種”。

中國“天問”的探測目標也遠非只在火星。“天問”是中國的行星探測計劃,將包含一系列任務,預計2030年前后,“問天之旅”將包括火星采樣返回、小行星探測、木星系探測等。

其實,中國的行星探測在數年前已經起步。“嫦娥二號”完成既定的探月任務后,繼續在太空發揮余熱。2012年4月,它圓滿完成在日地拉格朗日L2點一個完整周期的飛行探測,成功繞飛L2點,進入轉移軌道飛行。當年12月13日,“嫦娥二號”與國際編號為4179的圖塔蒂斯小行星“擦肩而過”,最近交會距離不到1公里,首次實現了我國對小行星的飛掠探測,成為我國第一個行星際探測器。而后,“嫦娥二號”繼續飛至1億公里以外,對我國深空探測能力進行了驗證,成為當前我國飛得最遠的航天器。

美國1977年發射的“旅行者一號”和“旅行者二號”,目前已經飛行了210億公里和180億公里,超出了太陽風覆蓋的范圍,是人類飛行距離最遠的航天器,但這離飛出太陽系的邊緣、半徑約1光年的奧爾特云還有很遠。當攜帶的動力在接下來的幾年耗盡后,它們將在宇宙中漂流,誰也不知道它們能再旅行多久。

那么,人類是否有能力把航天器送到太陽系之外?

2006年諾貝爾物理學獎得主喬治·斯穆特三世認為:按照現有的宇宙飛船速度來說,我們將宇宙飛船送往最近的星際空間,需要12萬年。即使用最先進的發射器、最前沿的軌道控制手段來縮短宇宙飛船的飛行時間,仍然需要2000年。所以將航天器送出太陽系的難度非常大。

他介紹:有一個進行中的研究項目叫作“Star Shot(射星)”。該項目計劃制作1克重的宇宙飛船,發往太陽系的邊緣。為什么只有1克重?因為僅僅是1克,也需要全人類生產的全年能源,才能完成這個計劃。“實際上,我們真正消耗的能量更多,甚至需要全人類上百年的能源,才能將其送到太陽系的邊緣。”

目前,研究人員制定的方案是:制作1000個3克重的宇宙飛船,發往距離太陽系最近的59個恒星系統。為什么1000個宇宙飛船只有59個目標?因為在高速飛行過程中,很多宇宙飛船可能損毀。“我們相當于把油漆點大小的宇宙顆粒發往宇宙,途中遇到任何一顆塵粒都可能非常危險。我覺得這是一個很艱難的項目,進展不會很迅速,讓我們拭目以待。”

在陶建中看來,就算把眼光先放回太陽系內,要實現比火星距離更遠的充分深空探測,人類要解決的難題還很多。例如化學燃料推進的飛行器速度太慢,當人類掌握可控核聚變技術時,才可能實現對太陽系內行星際空間的充分探測。再如,電磁波通信的速度受限于光速,人類必須掌握量子通信等速度更快的通信方式。另外,太空航行要解決的最大問題是人本身的問題。長期的太空航行,人類將患上肌肉萎縮、骨質流失、大腦有氧功能下降、免疫力下降等“太空病”,這些暫時還無法徹底解決;同時,長期孤獨航行,心理面臨的巨大考驗也是不容忽視的問題。

這一切的難題,有待人類齊心協力地攻克。如果仔細觀察“天問一號”發射前的直播畫面,人們會發現長征五號遙四運載火箭的整流罩上繪制的徽標除了中國國家航天局,還有歐洲空間局ESA、法國國家空間研究中心CNES、阿根廷國家航天委員會CONAE和奧地利研究促進局FFG。中國的火星探測是一個開放性的科學探索平臺,此次火星探測任務既是中國航天工作者自力更生自主創新的結果,也是國際航天合作的成果。在中國將來的航天事業中,這樣的合作也將持續下去。廣袤無邊的宇宙,完全容得下各國攜手共探“深空夢”。

人類火星探測重要時刻

1960年,蘇聯發射了人類第一個火星探測器“火星1A號”。

1965年,美國“水手4號”火星探測器第一次傳回火星圖像。

1975年,美國“海盜1號”火星探測器首次成功著陸并展開工作。

1997年,美國“旅居者號”成為首個展開工作的火星車。

2004年,美國“機遇號”火星車登陸火星,工作15年,是執行任務時間最久的火星探測器。

2020年,中國踏上探測火星的旅程。