營養護理與飲食控制對老年慢性腎臟病腎功能的影響研究

林玲慧

(深圳市寶安區人民醫院,廣東 深圳 518101)

慢性腎臟病(Chronic kidney disease,CKD)與生活與飲食方式直接相關,據研究顯示[1],透析前患者存在營養不良的比例在60%~86%,血液透析過程中營養不良的比例在20%~40%。營養狀況直接關系到患者預后,因此評估營養狀況,加強飲食控制,對提升患者生活質量具有非常重要的意義[2]。為深入了解給予患者營養指導與飲食控制的臨床意義開展本次研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究對象為100例CKD患者,均為我院在2017年1月~2019年1月收治。采用隨機數字表法分為對照組與觀察組,各50例,對照組男26例,女24例,年齡60~80歲,平均(70.25±3.56)歲,病程2~11年,平均(6.2±1.8)年;觀察組男27例,女23例,年齡62~81歲,平均(70.31±3.82)歲,病程3~10年,平均(6.3±1.7)年。2組在基礎資料無明顯統計學差異,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組給予其常規健康宣教與飲食護理,患者按照自己意愿進食。觀察組同時加強其營養指導與飲食控制,制定營養方案:(1)評估營養狀態:入院后24 h內完成對營養評估,用簡易營養狀態評估表(MNA)對其營養狀態評估。(2)制定營養方案:需深入了解患者多方面情況:①確保攝入足夠熱量、葉酸與多種維生素;②低蛋白飲食中注意蛋白質、酮酸和氨基酸的生物價比例,保證平衡飲食,動物蛋白50~70%;③每日磷攝入量小于10 mg/kg,鹽分較多會增加發生高血壓的幾率,多數患者有血鈣偏低問題,因此應適當補充鈣質,腎功能不全患者容易出現鉀蓄積,減少富含鉀元素的食物;④嚴格控制水攝入量,早期尿量比較正常,不需要嚴格控制水的攝入量,如發展到晚期,腎小管調節水的功能會顯著降低,必須控制好水的攝入量。(3)重復評估:定時監測者營養狀態,調整患者飲食結構。(4)健康宣教:通過多種方式為患者與其家屬講解疾病與藥物、飲食之間的關聯,提供個性化菜單,標出各食物中營養的含量,引導其形成科學的飲食習慣。

1.4 觀察指標[3]

對2組患者為期12個月的跟蹤管理,統計并比較各腎功能與營養狀態指標:血肌酐(Scr)、血尿素氮(BUN)、血清白蛋白(ALB)、前白蛋白(PA)、人體測量指數(BMI)等,比較飲食營養護理前、護理后12個月兩組腎功能與營養狀態。

1.5 統計學方法

統一用excel錄入并用SPSS 21.0處理,計量資料均采用t檢驗,用()描述,P<0.05表示有統計學意義。

2 結 果

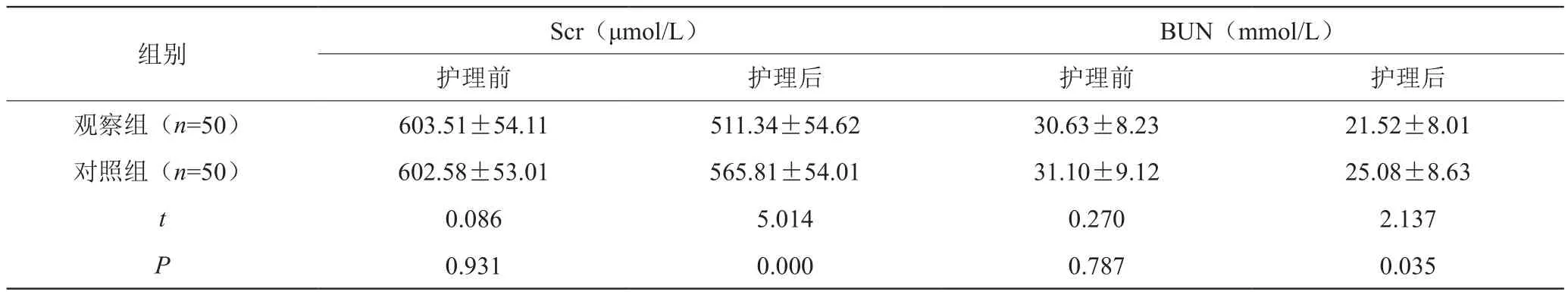

2.1 兩組護理前后腎功能改變比較

護理前兩組Scr、BUN差異不明顯,差異無統計學意義(P>0.05);護理后觀察組明顯低于對照組,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 觀察組與對照組護理前后Scr、BUN比較()

表1 觀察組與對照組護理前后Scr、BUN比較()

組別 Scr(μmol/L) BUN(mmol/L)護理前 護理后 護理前 護理后觀察組(n=50) 603.51±54.11 511.34±54.62 30.63±8.23 21.52±8.01對照組(n=50) 602.58±53.01 565.81±54.01 31.10±9.12 25.08±8.63 t 0.086 5.014 0.270 2.137 P 0.931 0.000 0.787 0.035

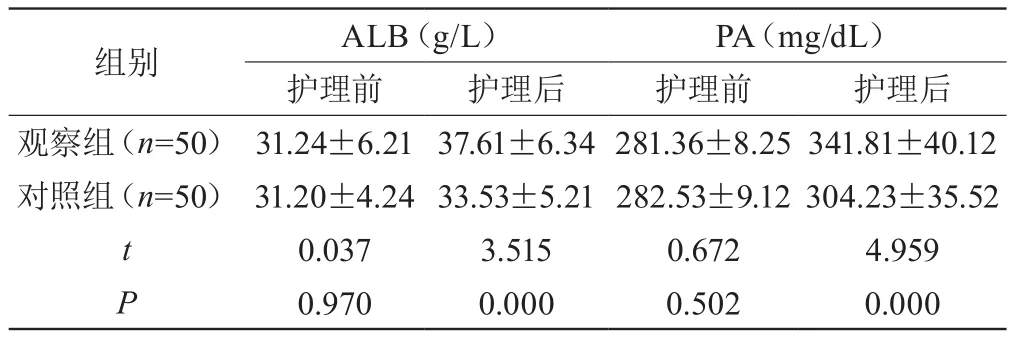

2.2 兩組護理前后營養狀態(ALB、PA)改變比較

護理前兩組ALB、PA差異不明顯,差異無統計學意義(P>0.05);護理后觀察組均明顯高于對照組,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

3 討 論

老年CKD患者由于其內臟功能衰退、消化功能下降、糖和脂代謝紊亂等一系列因素的影響,需嚴格控制碳水化合物與脂肪的攝入量[4-8],由于蛋白質攝入量嚴格,極易引發營養不良。加強營養護理與飲食控制,可顯著改善其預后,本研究結果顯示護理后其Scr、BUN、ALB、PA等營養狀態、腎功能指標均發生了明顯改變,明顯優于對照組,差異無統計學意義(P>0.05),表明營養指導與飲食控制可顯著改善患者腎功能代謝與營養指標。加強對老年CKD患者營養指導與飲食控制,可顯著改善患者營養狀態與腎功能,對減緩疾病進展具有重要意義。

表2 觀察組與對照組護理前后ALB、PA、BMI比較()

表2 觀察組與對照組護理前后ALB、PA、BMI比較()

組別 ALB(g/L) PA(mg/dL)護理前 護理后 護理前 護理后觀察組(n=50) 31.24±6.2137.61±6.34281.36±8.25341.81±40.12對照組(n=50) 31.20±4.2433.53±5.21282.53±9.12304.23±35.52 t 0.037 3.515 0.672 4.959 P 0.970 0.000 0.502 0.000