20年宦海悟得“任運”

張雪婷

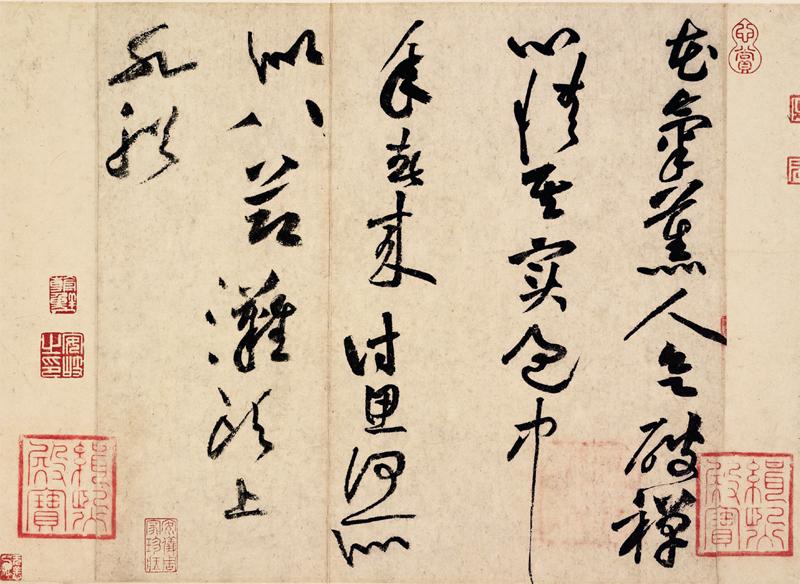

北宋元祐二年(1087年),43歲的黃庭堅寫下了一楨《花氣熏人帖》:

花氣熏人欲破禪,心情其實過中年。春來詩思何所似,八節灘頭上水船。

此帖原有識語云:“王晉卿數送詩來索和,老懶不喜作,此曹狡猾,又頻送花來促詩,戲答。”以此可知該帖是黃庭堅為北宋駙馬王詵(字晉卿)所寫,而給黃庭堅送花的人就是這位王詵。

王詵贈花時,黃庭堅曾答應寫詩相贈。但因潛心于儒學及禪學,黃庭堅并不想做這種游樂詩,以至于后來王詵沒有收到其詩,又派人送來一屋子花以示提醒。可沒想到的是,花氣過于熏香,擾亂了黃庭堅的禪定,于是便寫下了這封短札。

此時的黃庭堅,已奔波宦海20余年,現實與理想相差甚遠,人生之艱難讓人感慨。他唯有隨遇而安、隨緣自適,于是以“八節灘頭上水船”這樣的詩句來表達自己內心無可奈何而又復雜焦灼的人生狀態。

短暫閑樂時光

雖然感慨人生苦多,但人在沉浮之中總會有些短暫的快樂。寫下《花氣熏人帖》的第二年(1088年),黃庭堅迎來了一段愜意的日子。

庭堅頓首,辱教審侍奉萬福為慰。承讀書綠陰,頗得閑樂,甚善甚善。欲為素兒錄數十篇妙曲作樂,尚未就爾。所送紙太高,但可書大字,若欲小行書,須得矮紙乃佳。適有賓客,奉答草率。庭堅頓首。立之承奉足下。

這封《教審帖》寫于這年的暮春時節,文中說的“立之”,即王直方,為舍人王棫(字才元)之子,補承奉郎。這一時期,黃庭堅與王氏父子屢有詩歌書札往來。黃庭堅詩《出禮部試院王才元惠梅花三種皆妙絕戲答三首》即作于此時,詩后自跋云:“州南王才元舍人家有百葉黃梅妙絕。禮部鎖院,開院之明日,才元遭送數枝。蓋是歲大雨雪,寒甚,故梅亦晚開耳。”又一跋云:“元祐初鎖試禮部, 阻春雪,還家已三月,王才元舍人送紅黃多葉梅數種,為作三詩,付王家素素歌之。”

看來,在元祐三年三月禮部鎖試開院后,王棫給黃庭堅送了梅花。跋語中提到的“素素”,即《教審帖》中提到的“素兒”,是王棫家的丫鬟歌女。元祐三年春末,黃庭堅又作《王立之承奉詩報梅花已落盡次韻戲答》詩一首:“南枝北枝春事休,榆錢可穿柳帶柔。定是沈郎作詩瘦,不應春能生許愁。”“榆錢”也可以證明此時節為陽春三月,即榆錢滿枝頭的季節。黃庭堅與王氏父子詩書來往,基本上是在這一年桃春時節。以上所描述的詩文與跋語與《教審帖》所描述的詩文在年份、季節以及內容上非常相像,說明作于同一時間。

此后,黃庭堅與王氏父子再無吟詠花事的詩文了。當時,他厭惡黨爭、仕途黯淡、母親病重、弟弟病逝,蘇軾等師友被外放,這種情況下,已經沒有心思“欲為素兒錄數十篇妙曲作樂”。他在元祐四年春天以后,再沒有發生這類歡快的交往、作出這樣風流的詩文了。

北宋 黃庭堅《花氣熏人帖》30.7厘米×43.2厘米 臺北故宮博物院藏

北宋 黃庭堅《教審帖》27.1厘米×43.1厘米 臺北故宮博物院藏

遭貶閉門謝客

到了紹圣元年(1094)閏四月,章惇就任宰相后,即奉詔提舉重修《神宗皇帝實錄》,蔡京、曾布指斥原實錄是謗史,為排除異己,設法編造偽證,從《神宗實錄》中捏造出很多所謂“誣陷不實之辭”。其中有一條“鐵龍爪治河,有同兒戲”,說是由黃庭堅執筆寫在《神宗實錄》中的,說他有影射、攻擊先帝之罪。

黃庭堅因此事被貶涪州(今重慶市涪陵市)別駕,在黔州(今重慶市彭水縣)安置。這次貶謫,可以說是他人生道路的重大轉折點。他將生死榮辱通通拋開,為避免災禍、杜門謝客,將大量精力投入到翰墨之中,成為其書藝提升的重要階段。他在《書自作草后》文中說:“紹圣甲戌在黃龍山中,忽得草書三昧。覺前所作太露芒角,若得明窗凈幾,筆墨調利,可作數千字不倦。”

北宋 黃庭堅《藏鏹帖》28.5厘米×20.5厘米臺北故宮博物院藏

生活依靠好友

紹圣二年(1095),對于黃庭堅來說是充滿傷痛的一年。他的《藏鏹帖》即寫于這一年:

藏鏹見貸,已領,甚愧瑣屑奉煩。許同東玉見過,甚惠。《寶藏論》一冊送去,試讀一遍如何?因為黏綴一鴉青紙莊嚴之,幸甚。庭堅頓首。明叔同年家。

在《黃庭堅全集》中,見“明叔”二字甚多,參看黃庭堅《與明叔少府書》云:“不知先大夫與亡叔給事又有同年之契。”可以確信,此帖中的“同年家”為明叔少府楊皓。其父與黃庭堅叔父黃廉是同年的進士。

黃庭堅在黔州期間地方官員對其照顧有加,經常在經濟上給予幫助。楊皓跟黃庭堅學書,雖為少府小吏,但經常厚惠于他,因而黃庭堅在信中屢表感謝之情。《藏鏹帖》開頭所云“藏鏹見貸,已領,甚愧瑣屑奉煩”,所謂厚惠之舉,讓黃庭堅感激之余自覺慚愧。帖中提到的《寶藏論》,即后秦僧肇《肇論》。黃庭堅通達佛家禪宗之說,楊皓也因此耳濡目染,黃則送《寶藏論》一冊以助其修行學習。

元符二年(1099年),黃庭堅遷于城南,這時候的心境趨于好轉,取舍名為“任運堂”。在以帝制集權思想為導向的政治環境中,想做一個自由無極的方外高士,必定是不可能的。還好黃庭堅非行政主官,一生均為經學文章事,所以沒像蘇東坡那樣一貶再貶。然而他那種一味擺脫束縛、爭取自由灑脫的精神則從其書法中展現得淋漓盡致。