居家精神分裂癥患者治療前后暴力行為分析

侯霞

【關鍵詞】居家精神分裂癥;治療前后;暴力行為

【中圖分類號】R749.3 【文獻標識碼】A ? 【文章編號】1002-8714(2020)06-0088-01

隨著我國城市化進程的加速,人們生活壓力不斷增加,精神疾病發病率呈上升趨勢,成為臨床關注的重要公共衛生問題。基于臨床對精神疾病研究處于探索階段,社會針對該類疾病的健康普及不到位,接受診治的患者比重較低;社會因精神疾病暴力事件頻發,逐漸成為人們關注的焦點。精神分裂癥作為臨床常見的精神疾病,具有發病率高及復發率高等特征,對患者機體、家庭及社會均具有較大影響[1]。精神分裂癥病程較長,且基于疾病的病理特異性,復發幾率極高,加強對居家精神分裂癥患者規范化管理,控制其暴力行為具有重要臨床研究

價值[2]。

1 資料與方法

1.1一般資料

本研究課題于松原市嚴重精神疾病登記在冊的12887例精神疾病患者作為研究基數,收集124例居家精神分裂癥患者作為客觀比對對象,其中男性患者68例,女性患者56例,患者年齡區間在15歲~67歲,中位數值(39.02±2.51)歲,最短病程1年,最長病程36年,中位病程(12.84±0.51)年,其中0例患者為單純型,4例患者為青春型,2例患者為緊張型,89例患者為未定型,29例患者為偏執型。于治療前開展暴力評估,其中30例患者表現為3級暴力行為,38例患者表現為2級暴力行為,59例患者表現為1級暴力行為。124例居家精神分裂癥患者中規律用藥患者共34例,不規范用藥患者29例,于半年內為服用藥物患者61例;口服氯丙嗪、氯氮平、奮乃靜患者共88例。

納入標準:本課題收集的124例客觀對象均滿足《精神疾病診治依據》中對精神分裂的診斷依據[3],鍥和ICD-10等級的評估;均于市嚴重精神疾病處登記居家治療。

1.2方法

124例精神分裂癥患者均社區管理聯合精神醫生診斷,進行暴力行為評估,予以系統化治療干預,并采用隨訪評估模式,于治療開展后1個月、3個月、1年及3年等四個時間段進行暴力行為復審。

2 結果

2.1 124例患者長期藥物治療情況,見表1。

表1? ?124例患者長期藥物治療情況[n/%]

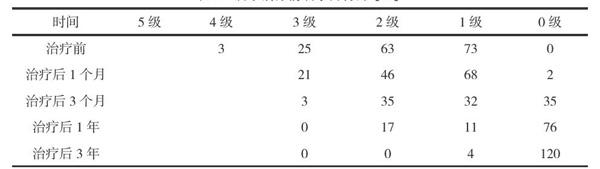

2.2居家治療前后暴力行為,通過對124例精神分裂癥患者進行暴力行為的分級,由社區醫務人員針對換治療情況開展隨訪跟蹤,予以患者及(或)家屬暴力行為評估,分為治療后1個月、3個月、1年及3年暴力情況,見表2。

表2? 居家治療前后暴力行為[n]

注:經系統化治療3個月后患者暴力行為呈下降趨勢;社區管理人員認為該趨勢與藥物使用情況具有高度相關性;長效抗精神病藥物肌肉注射,確保藥物濃度,可顯著抑制病情的復發;藥物針劑使用劑量可適當調增;從上述表格中可知,經持續3年的藥物治療,病情穩定患者120例,約占比96.77%。

3 討論

隨著社會報道的精神疾病暴力事件頻發,社會對嚴重精神疾病患者暴力行為越加重視,加強居家精神患者的暴力評估,降低因精神患者肇事影響社會可持續發展[4]。

精神分裂癥患者伴有暴力傾向,考慮疾病高復發幾率,暴力行為控制可作為藥效的重要評估依據[5]。松原市精神疾病控制中心,針對在冊的124例居家精神分裂癥患者開展長達3年的暴力行為隨訪評估,結果表明,經持續3年的藥物治療,病情穩定患者120例,約占比96.77%;居家系統化治療干預,可顯著改善患者藥物使用情況,利于穩定患者病情;同時聯動社區管理人員開展隨訪干預,靈動調節藥物治療劑量,促使藥物干預療效最大化。

綜上,居家精神分裂癥患者經規范化藥物治療,可顯著降低其暴力危險因素,利于控制患者病情,利于促進社會和諧穩定發展。

參考文獻

[1] 王永柏,王嘉凱,剛清偉等.COMT基因Val158Met多態性與精神分裂癥患者暴力行為關聯的meta分析[J].中國心理衛生雜志,2014,28(7):492-498.

[2] 黎雪松,黃煒,黎勇航等.暴力犯罪嫌疑人與攻擊行為精神分裂癥患者血漿中5-羥色胺水平的比較[J].暨南大學學報(自然科學與醫學版),2016,37(1):74-77.

[3] 甄文鳳,馬辛,林祥吉等.精神分裂癥患者暴力犯罪行為相關因素研究[J].中國神經精神疾病雜志,2019,45(5):288-292.

[4] 何勇,張小春,方敏等.廣州市流浪精神分裂癥患者暴力風險與血脂水平的相關性研究[J].

中國當代醫藥,2019,26(15):97-99,112.

[5] 浦瑛瑛,張燕,周彩霞等.伴暴力攻擊行為的男性精神分裂癥患者執行功能研究[J].當代護士(下旬刊),2018,25(1):137-139.