細節管理在消毒供應室中的應用及價值評定

徐雯

【關鍵詞】細節管理;消毒供應室;護理管理質量

【中圖分類號】R47 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)06-0162-01

消毒供應室是醫院的主要部門之一,是供給各種物品和醫療器械的重要場所,也是醫院開展消毒滅菌工作的場所[1]。消毒供應室的護理管理質量直接關系到患者與醫護人員的人身安全。細節管理注重細致化管理,將其運用于消毒供應室中,可明顯提高消毒供應室的護理管理質量及工作效率[2]。基于以上原因,本文將對消毒供應室進行相關研究,旨在提高其護理質量,減少風險隱患發生,總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院消毒供應室展開研究,根據不同管理模式將2018年11月到2019年10月分為兩個階段。2018年11月~2019年4月為對照階段,設為對照組;2018年5~10月為實驗階段,設為實驗組。對比兩組的消毒供應室人力資源構成、物品和醫療器械種類及數量等資料,均P>0.05。

1.2 方法

對照組予以常規管理。實驗組在對照組的管理前提下加細節管理,內容包括:(1)完善管理制度:制定并完善消毒供應室的各項管理制度,做好明確分工,將工作落實到個人;執行相關監管制度與操作標準,并做好指導與監督工作;(2)定期開展培訓:加強對護士的培訓,組織交流會,讓消毒供應室所有護士全面了解科室的護理流程,提高消毒供應室的人員素質,加強培訓消毒清洗技能。醫療器械的結構非常復雜,并且具有很多的種類,形狀多種多樣,因此造成護士對醫療器械很難進行清晰區分和辨認。所以,消毒供應室要聘請專家定期進行護士培訓,掌握更新型器械的使用操作,特別要掌握滅菌參數、操作方法等。;(3)嚴格獎懲制度:制定切實可行的獎懲制度,細化獎懲規則,對出現護理差錯的護士予以懲罰,對表現良好的護士予以精神或物質獎勵,提高護士的工作積極性;(4)區域管理:做好消毒供應室的室內環境維護,每天通風消毒滅菌,并且保持室內的溫濕度符合要求,確保醫療器械不會出現發霉、生銹問題;(5)加強消毒滅菌:嚴格打包、配送流程,確保雙重安全。植入性的醫療器械一定要做好登記,填寫好植入器械登記表,并且根據相關要求進行化學、物理等準確檢測,確定其化學,物理等指標[3]。一般情況下,不能使用醫療器械進行急診手術,除非特殊情況才可使用,要進行更加嚴格的滅菌消毒和包裝工作;(6)加強供應商資質審核:從源頭做好醫療設備的質量控制,提高供應商的準確門檻,嚴格采購標準,提高醫療設備質量;(7)實施追蹤調查:將可能影響消毒供應室護理管理質量的相關因素進行記錄,保存備查,予以追蹤、監控。

1.3 觀察指標

(1)對比兩組的消毒供應室護理管理質量,包括物品收回及時度、供給及時度、包裝質量,分值越高護理管理質量越好。(2)對比兩組的醫護人員滿意度,自制問卷調查表,選取本院100名醫護人員進行問卷,滿意度=(滿意+一般)/N×100%。

1.4 統計學處理

2 采用SPSS21.0軟件,計數資料x2檢驗,計量資料t檢驗,P<0.05差異統計意義。

2 結果

2.1 消毒供應室護理管理質量對比

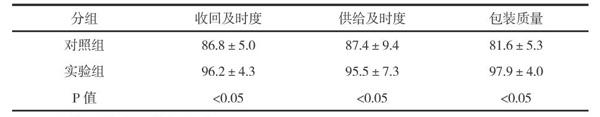

實驗組消毒供應室收回及時度、供給及時度、包裝質量的評分均高于對照組,P<0.05。見表1。

表1 兩組的消毒供應室護理管理質量對比(-x±s,分)

2.2 兩組的醫護人員滿意度對比

實驗組的醫護人員滿意度高于對照組,P<0.05。見表2。

表2 兩組的醫護人員滿意度對比[n(%)]

3 討論

提高消毒供應室護理管理質量,不僅能確保醫院各項診療工作的正常進行,還能提高醫療服務質量,改善醫患關系,促進醫院發展[3]。細節管理是一種新興的護理管理模式,注重對管理流程與環節的細致化,特別適用于消毒供應室等對護理質量要求高的科室[4]。消毒供應室負責清洗消毒全院的可回收醫療設備及醫療器械,一旦護理出現問題可能引起院內感染,增加了患者的身心及經濟負擔,嚴重時可能導致患者死亡,因此必須提高護理質量。

對消毒供應室進行細節管理,獲得了顯著的效果,提高了消毒滅菌質量[5]。對比結果顯示,實驗組消毒供應室護理質量評分、醫護人員滿意度明顯優于對照組,P<0.05。

綜上所述,強化細節管理可明顯提高消毒供應室護理管理質量及醫護人員滿意度,值得推廣。

參考文獻

[1] 李冬梅,史岳.細節管理模式在消毒供應室護理管理中的應用效果[J].中外女性健康研究, 2016,04(17):236-237.

[2] 安玉梅,吳華,李娜.細節管理融入消毒供應室護理管理中的效果觀察[J].中國衛生產業, 2019,03(11):13-15.

[3] 李虹霖.細節管理在結核病醫院消毒供應室護理管理中的應用效果觀察[J].中國衛生產業, 2018,12(28):66-67.

[4] 袁曉玲.細節管理在消毒供應室護理管理中的臨床應用[J].世界最新醫學信息文摘, 2016,16(2):236-236.

[5] 檀秀蘭,鄭雪林,林雅.全程質控管理在消毒供應室管理中對院感影響[J]中國衛生標準管理 , 2019 (10) :86-88