巢元方《諸病源候論》中肺脹相關(guān)理論探析

彭曉鵬 張彥學 王晨琳

摘要:隨著人口老齡化趨勢的不斷上升,加之氣候的變化無常,肺脹病已經(jīng)成為目前臨床常見而多發(fā)的疾病之一,病情易反復且進行性加重,嚴重影響人們的健康和生存質(zhì)量。現(xiàn)代醫(yī)學將其歸屬于慢性阻塞性肺疾病范疇。承前人對肺脹的思想認識,巢元方在《諸病源候論》對肺脹作了進一步的論述及發(fā)揮。筆者依據(jù)巢元方《諸病源候論》中關(guān)于肺脹的相關(guān)記載及論訴展開闡述,從病因病機、辨脈象識預后、治療及導引法等方面,歸納、總結(jié)巢元方對肺脹的認識,以饗同道。

關(guān)鍵詞:《諸病源候論》;病因病機;預后;導引

巢元方編著的《諸病源候論》一書,是我國現(xiàn)存最早的中醫(yī)病因病機證候?qū)W專著,彌補了隋代以前在病源證候?qū)W方面的缺憾,發(fā)展了內(nèi)、外、婦、兒各學科的證候分類,又將各科從病源、病機、臟腑、癥狀等進行分類。肺脹的病名最早見于《靈樞·脹論》中記載的:“肺脹者,虛滿而喘咳”[1]。東漢·張仲景在《金匱要略》中主要論及肺脹病的主癥,也涉及該病治法。巢元方在《諸病源候論》中主要闡述了肺脹的發(fā)生原因機理,提及肺脹病的治療、預后、養(yǎng)生導引等方面[2],筆者就此展開探析。

1 病因病機

《諸病源候論》作為第一部論述病因病機證候?qū)W的專著,對不同疾病的病因病機分析詳盡[3],對于肺脹的病因病機認識,巢元方認為肺脹的病因有實證與虛證的不同,提出實證乃肺氣有余復感風冷邪氣,虛證即肺虛不足感寒。本病發(fā)生內(nèi)在原因責于肺氣本虛或肺氣郁結(jié),風寒邪氣等多該病發(fā)生的誘因,本病總歸內(nèi)外合邪而,強調(diào)肺虛為發(fā)病前提。病機總屬肺虛復感風寒外邪,正邪相搏,氣聚于肺,氣逆上壅,而致肺脹發(fā)生。

1.1 實證 外感風寒實邪,是肺脹發(fā)生的病因之一。《諸病源候論·病氣候》提出:“肺主氣,肺氣有余,即喘咳上氣。若又為風冷所加,即氣聚于肺,令肺脹”認為肺經(jīng)之氣有余,可見喘咳上逆,或又遇風冷邪氣侵襲,氣集聚于肺,故發(fā)肺脹。印證了現(xiàn)代有關(guān)肺脹急性加重的重要原因是感受外邪,“肺氣有余”即肺氣盛,為肺實證者。又如《諸源候病論·上氣鳴息候》“肺主于氣,邪乘于肺則肺脹。” 肺主氣,實邪犯肺,則肺氣被郁,發(fā)生脹滿,上氣喘逆。由此可見氣道不利,氣還肺間,氣聚于肺上逆也可使肺脹發(fā)生。又如《諸病源候論·虛勞上氣候》指出:“肺主于氣,氣為陽,氣有余則喘滿逆上。”都論及實邪致病。

1.2 虛證 《諸病源候論·咳逆候》言:“咳病由肺虛感微寒所成,寒搏于氣,氣不得宣,胃逆 聚還肺,肺則脹滿,氣遂不下,故為咳逆。”《諸病源候論·咳逆短氣候》篇提出:“肺虛為微寒所傷,則咳嗽。嗽則氣還于肺間,則肺脹。肺脹則氣逆,而肺本虛,氣為不足,復為邪所乘,壅痞不能宣暢,故咳逆短氣也。”《諸病源候論·咳逆上氣候》還指出:“肺虛感微寒而成咳。咳而氣還聚于肺,肺則脹,是為咳逆也。”認為肺脹病因以肺虛為本,提出“肺本虛”,即肺氣不足是肺脹發(fā)生的根本原因,復感外邪,本虛標實發(fā)而為病。

2 辨脈象識預后

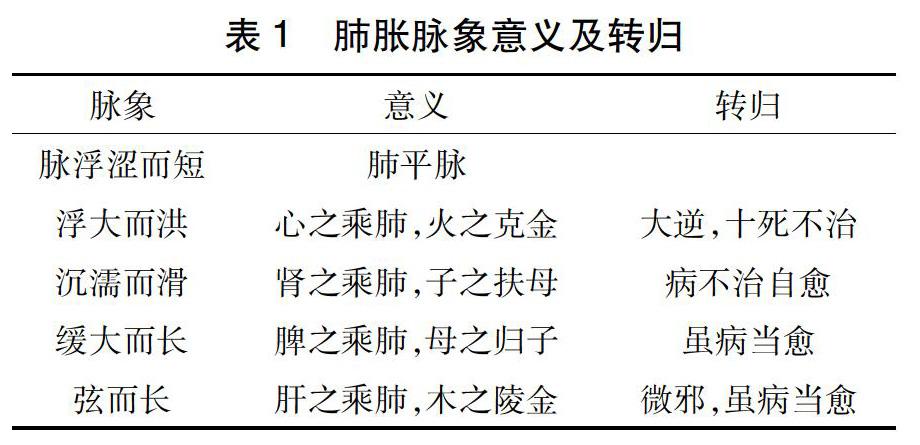

《諸病源候論·肺病候》篇對肺脹的脈象進行了概括,中醫(yī)注重望、聞、問、切,四診和參,診脈對評價肺脹病的轉(zhuǎn)歸預后意義重大,根據(jù)五行相生、相克總結(jié)肺部脈象及轉(zhuǎn)歸見表1。

又言:“肺脈來泛泛而輕,如微風吹鳥背上毛。再至曰平,三至曰離經(jīng),四至曰奪精,五至曰死,六至曰命盡。” 文中指出:“病肺脈來,上下如循雞羽,曰肺病。肺病,其色白,身體但寒無熱,時時欲咳,其脈微遲,為可治。死肺脈來,如物之浮,如風吹毛,曰肺死。秋胃微毛曰平,胃氣少毛多曰肺病,但如毛無胃氣曰死。毛有弦曰春病,弦甚曰今病。真肺脈至,大而虛,如毛羽中人膚。其色赤白不澤,毛折乃死。”《諸源候病論·上氣鳴息候》指出:“診其肺脈滑甚,為息奔上氣;脈出魚際者,主喘息。其脈滑者生,快者死也。” 《諸病源候論·上氣候》述:“診寸口脈伏,胸中逆氣,是諸氣上沖胸中,故上氣、面胕腫、膊息,其脈浮大,不治;上氣,脈躁而喘者,屬肺,肺脹欲作風水,發(fā)汗愈;脈洪則為氣,其脈虛寧伏匿者生,牢強者死;喘息低仰,其脈滑,手足溫者,生也,澀而四末寒者,死也;上氣,脈數(shù)者死,謂其形損故也。”

3 治療及導引法

針對肺脹的治療,仲景在《金匱要略》中提出肺脹“上氣喘而躁者,屬肺脹,欲作風水,發(fā)汗則愈。”提出汗法的治療原則。巢元方承仲景觀點,又言:“肺氣盛,為氣有余,則病喘咳上氣……是為肺氣之實也,則宜瀉之;肺氣不足,則少氣不能報息……是為肺氣之虛也,則宜補之。”提出了肺脹肺氣有余宜瀉之,肺氣不足宜補之的治療總則。但臨床中虛實難以劃分界限,虛實夾雜兼見者居多,治宜辨證施治。

《諸病源候論》推崇導引養(yǎng)生,其中的養(yǎng)生導引法繼承了《黃帝內(nèi)經(jīng)》中的養(yǎng)生思想,并對其進行了發(fā)揮大,提出的導引方法操作明確、形式多樣,具體到不同的疾病證候,便于引薦及指導。咳逆、上氣為肺脹的主要臨床表現(xiàn),針對不同的癥狀表現(xiàn),書中提出了不同的導引方法。

《諸病源候論·上氣候》強調(diào)呼吸吐納的功能鍛煉,對于上氣諸證的導引方法為:“兩手向后,合手拓腰向上,急勢,振搖臂肘,來去七。始得手不移,直向上向下,盡勢,來去二七,去脊、心、肺氣,壅悶消散。又言:凡學將息人,先須正坐,并膝頭、足;初坐,先足指相對,足跟外扒。坐上,少欲安穩(wěn),須兩足跟向內(nèi)相對。坐上,足指外扒,覺悶痛,漸漸舉身似款便,坐上。待共兩坐相似,不痛,始雙豎腳跟向上,坐上,足指并反向外。每坐常學。去膀胱內(nèi)冷、膝風冷,足疼、上氣、腰痛,盡自消適也。再言:兩足兩指相向,五息止。引心肺,去咳逆,上氣。極用力,令兩足相向,意止引肺中氣出,病人行肺內(nèi)外,展轉(zhuǎn)屈伸,隨適,無有違逆。” 引用《養(yǎng)生方》指出:“肺臟病者,體胸背痛滿,四肢煩悶,用噓氣出。又云:以兩手據(jù)地覆之,口納氣,鼻出之,除胸中、肺中病也。”此處涉及六字氣訣之一“噓”,強調(diào)讀“噓”字出氣的導引方法[4]。

咳逆為甚者,可行:“先以鼻納氣,乃閉口,還復以鼻納氣,咳則愈。向晨,去枕正偃臥,伸臂脛,瞑目閉口無息,極脹腹兩足再息,頃間,吸腹仰兩足,倍拳,欲自微息定,復為之。春三、夏五、秋七、冬九。蕩滌五臟,津潤六腑。所病皆愈。又云:還向反望、倒望,不息七通。治咳逆、胸中病、寒熱也。”

4 其他

有學者認為《諸病源候論》就病因而言,“邪動則氣奔上,煩悶欲絕”,與現(xiàn)代醫(yī)學對慢性阻塞性肺疾病的急性加重期,而“邪伏則氣靜”是穩(wěn)定期的病機和癥狀特點[5]。現(xiàn)代醫(yī)學對于COPD急性期的常規(guī)治療,如抗感染、解痙平喘、止咳祛痰、吸氧等,蔡中立推崇全球慢性阻塞性肺疾病防治指南倡議,認為呼吸康復針對呼吸困難患者是一種非常有效的治療方式[6],蔡中立的研究表明[7]:聯(lián)合腹式和縮唇呼吸、減少耗氧量、擴胸鍛煉等呼吸功能鍛煉有助于提高COPD患者運動功能及肺功能。

參考文獻:

[1]田代華.《靈樞經(jīng)》[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2005:69.

[2]巢元方.《諸病源候論》[M].北京:中國醫(yī)藥科技出版社,2011.

[3]張志峰.《諸病源候論》病因?qū)W成就探析[J].中醫(yī)雜志,2011,52(20):1723-1725.

[4]姜文熙.《諸病源候論》中的養(yǎng)生方和導引法[J].甘肅中醫(yī)學院學報,2000,17(4):51-53.

[5]陳憲海,陳召華,周欽榮.《諸病源候論》論治肺脹特色及對現(xiàn)代臨床的啟示[J].中華中醫(yī)藥學刊,2010,28(3):503-505.

[6]黃葉琴.慢性阻塞性肺疾病呼吸功能鍛煉及康復效果評價[J].國際護理學雜志,2015,34(24):3378-3381.

[7]蔡中立.呼吸功能鍛煉對老年慢性阻塞性肺疾病患者康復效果的影響[J].慢性病學雜志,2018,19(4):466-467.