對全子宮切除術后尿失禁患者進行盆底功能康復治療的臨床價值

丁雯雯

(中國科技大學附屬第一醫院,安徽 合肥 230001)

全子宮切除術是用于治療功能性子宮出血、子宮內膜異位癥及子宮肌瘤等婦科疾病的一種手術。使用全子宮切除術治療這些疾病的效果顯著,但會破壞患者盆底的結構,引發盆底功能障礙,使其發生尿失禁等癥狀,嚴重降低其生活質量[1]。本文主要是探討對進行全子宮切除術后發生尿失禁的患者實施盆底功能康復治療的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本文的研究對象為2018 年4 月至2019 年4 月期間在中國科技大學附屬第一醫院進行全子宮切除術后發生尿失禁的82 例患者。根據隨機數表法將這些患者分為對照組和觀察組。對照組中共有41 例患者,其中年齡最小的患者33歲,年齡最大的患者53 歲;其平均年齡為(40.02±4.20)歲。研究組中共有41 例患者,其中年齡最小的患者35 歲,年齡最大的患者54 歲;其平均年齡為(43.11±4.64)歲。兩組患者的一般資料相比,P <0.05。本次研究經該醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 方法

術后對兩組患者均進行常規治療,方法是:密切地觀察患者的各項生命體征及臨床癥狀。對患者進行動態心電圖檢查。觀察患者是否發生其他術后并發癥。對發生其他術后并發癥的患者進行對癥治療。在此基礎上,對研究組患者進行盆底功能康復治療。進行盆底功能康復治療的方法是:1)依照患者的身體狀況讓其取站位、臥位或坐位。告知患者放松身心,保持呼吸平緩。讓患者在吸氣時收縮肛門和尿道,保持5 s 后呼氣。重復進行上述動作,每次訓練15 min。每天訓練3 次。2)讓患者取仰臥位,雙膝彎曲,收縮臀部的肌肉,緊閉尿道、陰道及肛門,感覺類似尿急卻無法及時去廁所時必須閉尿的情況。讓患者想象將某種東西從陰道入口沿著陰道向頭側提升,保持3 s,放松全身的肌肉。連續做該動作10 次為1 組,每天至少做3 組。在訓練一段時間之后,改為連續做該動作25 次為1 組,每天至少做3 組。3)讓患者在出院后在家中進行陰道啞鈴訓練。讓患者將陰道啞鈴放入陰道內,收縮陰道,夾住啞鈴,保持10 min。每天訓練1 次。若患者在跑步及咳嗽時,其啞鈴沒有脫出,可適當增加陰道啞鈴的重量或將其訓練的時間增加到每次15 min[2]。

1.3 觀察指標

治療后對兩組患者均進行1 h 尿墊試驗,觀察其1 h 內尿液的漏出量。統計兩組患者每天發生尿失禁的頻率。檢測兩組患者的殘余尿量及盆底肌收縮持續的時間[3]。

1.4 統計學計算

對本次研究中的數據均采用SPSS 16.0 統計軟件進行處理,計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗,計數資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗。以P <0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

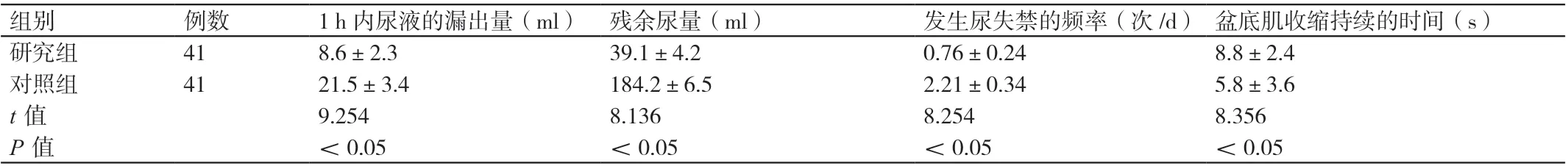

治療后,研究組患者1 h 內尿液的漏出量及殘余尿量均少于對照組患者,其發生尿失禁的頻率低于對照組患者,其盆底肌收縮持續的時間長于對照組患者,P <0.05。詳見表1。

表1 治療后兩組患者1 h 內尿液的漏出量、發生尿失禁的頻率、殘余尿量及盆底肌收縮持續的時間(±s)

表1 治療后兩組患者1 h 內尿液的漏出量、發生尿失禁的頻率、殘余尿量及盆底肌收縮持續的時間(±s)

組別 例數 1 h 內尿液的漏出量(ml) 殘余尿量(ml) 發生尿失禁的頻率(次/d) 盆底肌收縮持續的時間(s)研究組 41 8.6±2.3 39.1±4.2 0.76±0.24 8.8±2.4對照組 41 21.5±3.4 184.2±6.5 2.21±0.34 5.8±3.6 t 值 9.254 8.136 8.254 8.356 P 值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 討論

女性的盆腔內存在直腸、陰道及子宮等器官。這些器官通過韌帶、肌肉及筋膜等被維持在正常的位置。實施全子宮切除術的患者,其盆腔內的韌帶、肌肉及筋膜等組織被破壞,其盆底肌發生功能障礙,可發生性功能障礙、盆腔器官脫垂、尿失禁及慢性盆腔疼痛等癥狀。其中,尿失禁是進行全子宮切除術的患者術后最常見的并發癥之一。尿失禁是指患者不能自主控制排尿,其膀胱內的尿液自行流出的一種癥狀。對進行全子宮切除術后發生尿失禁的患者實施盆底功能康復治療可增強其骨盆的支撐力,恢復其盆底肌的張力[4]。王影等研究的結果顯示[5],對進行全子宮切除術的患者實施盆底功能康復治療可恢復其受損肌肉和神經的功能,從而緩解其臨床癥狀。這與本次研究的結果相一致。

本次研究的結果證實,對進行全子宮切除術后發生尿失禁的患者實施盆底功能康復治療可增強其盆底肌的功能,減輕其尿失禁的癥狀。