天麻素注射液聯合倍他司汀治療眩暈癥的效果分析

許文鋒

(南寧市第六人民醫院,廣西 南寧 530003)

眩暈癥(vertigo)是指患者在多種因素(如存在前庭病變、中樞神經系統病變等)的影響下出現空間定位障礙,致使其產生位置性或運動性錯覺的一種病癥。此病具有發病急、易反復發作等特點。眩暈癥患者在發病時可出現視物旋轉的癥狀,部分患者還可發生惡心嘔吐[1]。目前,臨床上治療眩暈癥的方案較多,但患者的療效不一。本文主要是研究用天麻素注射液聯合倍他司汀治療眩暈癥的效果。

1 資料及方法

1.1 基線資料

選擇2017 年1 月至2018 年12 月期間我院收治的62例眩暈癥患者納入本研究。其中,排除患有顱內腫瘤、不愿參與本研究、對天麻素注射液或倍他司汀過敏的患者。將這些患者按照隨機數表法分為GIB 組(n=31)與BT 組(n=31)。GIB 組患者的平均年齡為(51.42±10.23)歲,其平均病程為(2.14±0.24)個月。其中,男女分別有14例(占45.16%)和17 例(占54.84%);因發生腦血管痙攣、急性迷路炎、前庭神經元炎、椎- 基底動脈供血不足及其他原因而導致眩暈的患者分別有10 例(占32.26%)、5 例(占16.13%)、7 例(占22.58%)、4 例(占12.9%)和5 例(占16.13%)。BT 組患者的平均年齡為(51.65±10.02)歲,其平均病程為(2.02±0.31)個月。其中,男女分別有15 例(占48.39%)和16 例(占51.61%);因發生腦血管痙攣、急性迷路炎、前庭神經元炎、椎- 基底動脈供血不足及其他原因而導致眩暈的患者分別有11 例(占35.48%)、4 例(占12.9%)、8 例(占25.81%)、3 例(占9.68%)和5 例(占16.13%)。兩組患者的基線資料相比,P >0.05。

1.2 方法

在兩組患者入院后,用低分子右旋糖酐、血管擴張劑、維生素C、抗血小板聚集藥物及維生素B6等藥物對其進行治療[2]。在此基礎上,用鹽酸倍他司汀注射液〔由衛材(中國)藥業有限公司生產〕對BT 組患者進行治療,其用法是:靜脈滴注,每次用藥250 ml,每天用藥1 次。用天麻素注射液聯合用鹽酸倍他司汀注射液(其用法與BT 組患者相同)對GIB 組患者進行治療。天麻素注射液〔由昆藥集團股份有限公司(原昆明制藥集團股份有限公司)生產〕的用法是:靜脈滴注,每次用藥0.6 g,每天用藥1 次。兩組患者均用藥1 周。

1.3 療效判定標準與觀察指標

比較兩組患者的臨床療效(用顯效、有效和無效評估其療效)及用藥后其發生不良反應的情況。顯效:治療后,患者發病的次數明顯減少,其發病時的視物旋轉、惡心嘔吐等癥狀明顯減輕。有效:治療后,患者發病的次數有所減少,其發病時的視物旋轉、惡心嘔吐等癥狀有所減輕。無效:治療后,患者發病的次數未減少,其發病時的視物旋轉、惡心嘔吐等癥狀未減輕[3]。

1.4 統計學方法

用SPSS 20.0 軟件處理本研究中的數據,計數資料用%表示,用χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,用t 檢驗,P <0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

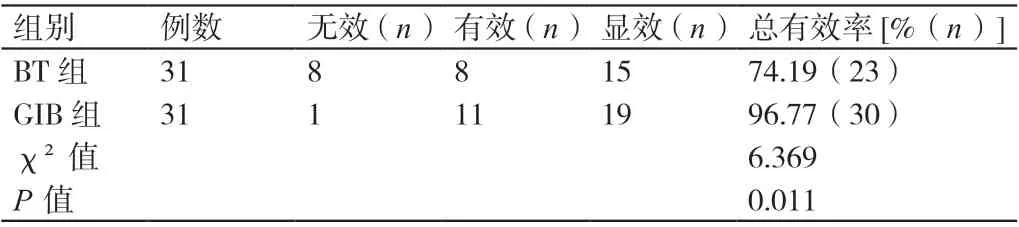

2.1 兩組患者的臨床療效

GIB 組患者治療的總有效率為96.77%,其中治療效果為無效、有效和顯效的患者分別有1 例、11 例和19 例;BT 組患者治療的總有效率為74.19%,其中治療效果為無效、有效和顯效的患者分別有8 例、8 例和15 例。與BT 組患者相比,GIB 組患者治療的總有效率更高,P <0.05。詳見表1。

表1 兩組患者的臨床療效

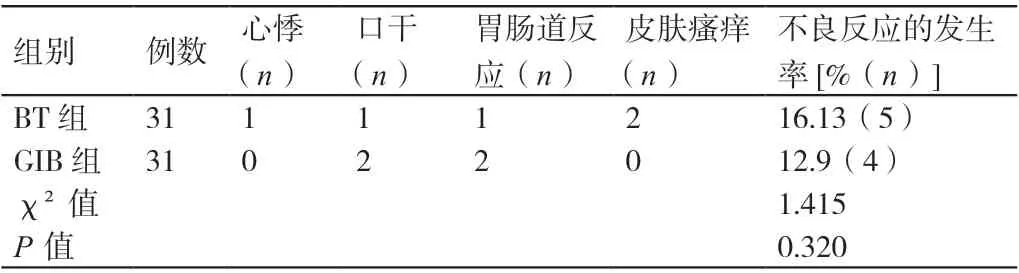

2.2 用藥后兩組患者發生不良反應的情況

用藥后,BT 組患者不良反應的發生率為16.13%,其中發生心悸、口干、胃腸道反應和皮膚瘙癢的患者分別有1 例、1 例、1 例和2 例;GIB 組患者不良反應的發生率為12.9%,其中發生口干和胃腸道反應的患者各有2 例。用藥后,兩組患者不良反應的發生率相比,P >0.05。詳見表2。

表2 用藥后兩組患者發生不良反應的情況

3 討論

眩暈癥是一種發病率較高的疾病。引起眩暈癥的原因較多,如患者發生腦血管痙攣、急性迷路炎、前庭神經元炎及椎- 基底動脈供血不足等[4]。目前,臨床上對眩暈癥患者主要是進行藥物治療。倍他司汀是一種組胺H3 受體拮抗劑。此藥的藥理作用有:1)可擴張毛細血管、腦血管和心血管,改善微循環,增加心腦血管及外周血管的血流量。2)可松弛內耳的毛細血管前括約肌,增加耳蝸和前庭的血流量,緩解內耳性眩暈、耳鳴和耳閉感。3)可增加毛細血管的通透性,促進細胞外液的吸收。4)可降低動脈壓、抑制由二磷酸腺苷誘導的血小板凝集[5]。天麻素注射液是一種中藥制劑,其主要成分為天麻。此藥具有擴張血管、改善腦部的血液循環及鎮靜等作用。近年來,臨床上用天麻素注射液治療神經衰弱、血管神經性頭痛、梅尼埃病、藥性眩暈、外傷性眩暈、突發性耳聾、前庭神經元炎及椎- 基底動脈供血不足等疾病取得了較好的效果[6]。

本次研究的結果證實,用天麻素注射液聯合倍他司汀對眩暈癥患者進行治療能顯著改善其病情,且用藥的安全性較高。