3D打印技術在腦血管疾病臨床教學中的應用效果

黃永旺

(廣西醫科大學附屬武鳴醫院,廣西 南寧 530199)

3D 打印技術是一種快速成型的技術[1]。該技術以數字模型作為基礎,采用粉末狀的塑料或金屬作為粘合材料,通過逐層打印的方式構建模型。近年來,3D 打印技術被廣泛地應用于食品加工、工業制造和生物工程等領域。在醫學領域,3D 打印技術主要應用于骨科和口腔科的臨床教學中,很少應用于神經外科腦血管疾病的臨床教學中[2]。神經外科的實習生很少有參與腦血管疾病手術的機會,只能通過觀看腦血管平面解剖圖譜了解腦血管的解剖形態及組織結構特點。3D 打印技術可以制作出復雜的腦血管疾病模型,可更直觀、形象地展示出腦血管疾病患者病灶的解剖形態及組織結構特點,進而可確保臨床教學的效果。本次研究主要是探討3D 打印技術在腦血管疾病臨床教學中的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究的對象是在廣西醫科大學附屬武鳴醫院神經外科實習的54 名醫學生。將這些實習生分為對照組(n=27)和觀察組(n=27)。在對照組實習生中,有男生15 名,女生12 名;其年齡為22 ~25 歲,平均年齡為(24.1±0.3)歲。在觀察組實習生中,有男生14 名,女生13 名;其年齡為23 ~25 歲,平均年齡為(23.9±0.4)歲。兩組實習生均由臨床教學經驗豐富且具有副教授及副教授以上職級的醫生授課。兩組實習生的一般資料相比,P >0.05,具有可比性。

1.2 教學方法

在對兩組實習生進行教學前,授課老師選取典型的神經外科腦血管疾病病例。采用傳統的教學模式對對照組實習生進行教學。方法是:授課老師分析對選取病例進行CT、CTA、MRI 檢查的結果,指導實習生查閱臨床資料,制定手術預案。授課老師對手術預案進行點評及修訂。采用3D 打印教學模式對觀察組實習生進行教學。方法是:對選取病例各項CTA 掃描數據進行三維重建。對重建的圖像進行三維預處理,使用移動立方體法建立立體腦血管疾病模型。在此基礎上,使用3D 打印技術打印一個等大、仿真的腦血管疾病模型。實習生查閱相關資料,了解腦血管疾病的相關知識,對病例的各項檢查結果進行分析,為其制定相應的手術方案。授課老師按照腦血管疾病模型對病例的病情進行講解、分析,對實習生制定的手術方案進行點評、修訂。

1.3 觀察指標及評定標準

1)實習結束后,考核兩組實習生的操作技能及理論知識的掌握情況[3]。每項內容的滿分為100 分。得分越高,表示實習生該項內容的掌握情況越好。2)實習結束后,采用自制的調查問卷調查兩組實習生對授課方式的滿意度。調查問卷包括非常滿意、滿意和不滿意三個選項。總滿意率=(非常滿意的學生數+ 滿意的學生數)/ 學生的總人數×100%。

1.4 統計學方法

使用SPSS 23.0 統計軟件對本次研究中的數據進行處理。計量資料用均數± 標準差(±s)表示,采用t 檢驗。計數資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗。P <0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

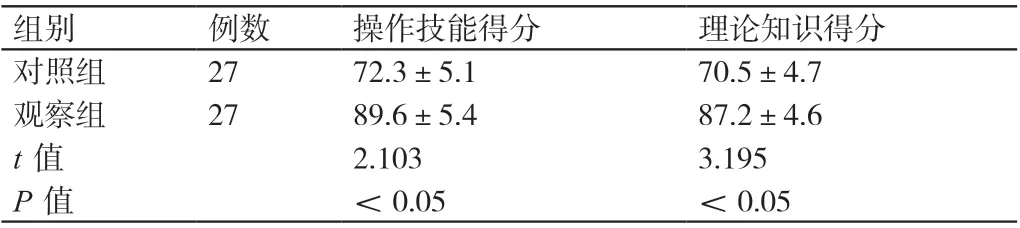

2.1 兩組實習生考核成績的比較

實習結束后,觀察組實習生的操作技能得分為(89.6±5.4)分,其理論知識得分為(87.2±4.6)分;對照組實習生的操作技能得分為(72.3±5.1)分,其理論知識得分為(70.5±4.7)分。實習結束后,觀察組實習生的操作技能得分和理論知識得分均高于對照組實習生,P <0.05。詳情見表1。

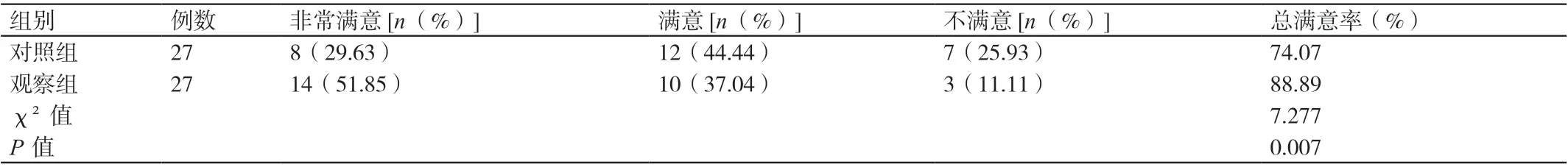

2.2 兩組實習生對授課方式總滿意率的比較

實習結束后,觀察組實習生對授課方式的總滿意率為88.89%,對照組實習生對授課方式的總滿意率為74.07%。觀察組實習生對授課方式的總滿意率高于對照組實習生,P <0.05。詳情見表2。

表1 兩組實習生考核成績的比較(分,±s)

表1 兩組實習生考核成績的比較(分,±s)

組別 例數 操作技能得分 理論知識得分對照組 27 72.3±5.1 70.5±4.7觀察組 27 89.6±5.4 87.2±4.6 t 值 2.103 3.195 P 值 <0.05 <0.05

表2 兩組實習生對授課方式總滿意率的比較

3 討論

過去,神經外科醫生在對實習生進行臨床教學時,常用腦血管平面圖為實習生講解腦血管疾病的相關知識[4]。近年來,3D 打印技術被廣泛地應用于神經外科腦血管疾病的臨床教學中。3D 打印技術可以使腦血管的解剖結構從二維平面圖形轉變為三維立體結構,使實習生能夠全方位地觀摩到腦血管疾病的解剖模型,有助于其準確地評估手術的風險,制定合理的手術方案[5]。有研究結果顯示,采用3D打印技術打印出來的解剖模型實體感較強,可以更加直觀地展現出顱內動靜脈畸形患者病變血管的情況,并可激發實習生對學習的興趣,增加其對腦血管疾病相關知識的了解[6]。

本次研究的結果證實,將3D 打印技術應用于腦血管疾病臨床教學中的效果較為理想。