甘藍型油菜主要株型和產量性狀的綜合分析

郭 娜,左凱峰,張 淼,張冰冰,秦夢凡,馬 寧,劉 翔,李青青,黃 鎮,徐愛遐

(西北農林科技大學 農學院,陜西楊凌 712100)

中國作為油菜生產大國,油菜種植面積和產量在逐年增加,其中甘藍型油菜因產量高、適應性強等優點成為中國種植面積最大的油菜品種[1]。提高油菜產量和培育適合機收品種是油菜育種的主要目標[2]。單株有效角果數、每角粒數和千粒質量是油菜產量構成的主要因素,涉及株型的如株高、分枝角度、分枝數等性狀通過影響產量性狀或作物倒伏間接地影響油菜產量。因此,在油菜育種中,油菜性狀的考察和分析是進行親本篩選和配制優良雜交組合的基礎[3]。為解決制約油菜產業發展生產效益低下和機械化水平低的問題,關鍵在于株型的選擇和優化。理想的株型可以提高葉面積系數,改良群體的光合效率,改善油菜的倒伏狀況,增加生物學產量和提高經濟系數[4]。

針對不同甘藍型油菜性狀的分析,前人已開展了較多的研究。倪正斌等[5]對2016-2017年度江蘇鹽城地區12個油菜品種進行研究,結果表明不同甘藍型油菜品種(組合)的主要農藝性狀差異較大,二次分枝數的變異系數最大,角果長的變異系數最小;油菜產量與一次分枝數、二次分枝數、全株角果數均呈顯著正相關。鄭本川等[6]以213份長江流域油菜主產區育種單位提供的甘藍型油菜育種親本為材料,采用相關分析等方法,探討在成都平原氣候條件下,油菜單株產量與10個相關農藝性狀之間的關系。結果表明,不同地區油菜農藝性狀存在較大差異;單株產量與株高、主序有效長度、一次分枝數、主序有效角果數、角果長、每角粒數和千粒質量間呈極顯著正相關,與營養生長時間之間呈顯著負相關;對單株產量直接影響最大的是株高,其次是每角粒數和一次有效分枝數,間接作用最大為主花序有效長度,其次是主花序有效角果數和一次分枝高度。許多研究著重分析了油菜產量與農藝性狀的關系,未能揭示株型性狀與產量及產量性狀的相關,也缺乏對株型性狀與產量形成關系的深入分析。

雖然前人對甘藍型油菜的農藝性狀已做了大量的分析研究[7-11],但采用的分析方法尚不全面,考察指標相對較少,側重油菜產量性狀的考察而忽視了株型性狀的分析。理想株型是增加種植密度,培育適合機收油菜新品種的基礎,由于油菜株型受株高、分枝角度、分枝數等多個性狀的綜合影響,所以剖析油菜株型和產量性狀的關系,可以為理想株型新品種的選育奠定理論基礎。本研究選取130份油菜育種親本材料 ,在油菜成熟期對其主要株型性狀和產量性狀進行考察分析,探討主要株型性狀對產量形成的影響,以期為油菜種質的有效利用和油菜株型性狀的綜合改良提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗材料為西北農林科技大學油菜遺傳及分子育種實驗室多年培育的130份甘藍型油菜親本材料,其遺傳基礎廣泛,具有豐富的變異來源,供試材料采用1-130編號。

1.2 試驗方法

1.2.1 田間種植 試驗于2017-2018年在陜西楊凌西北農林科技大學曹新莊試驗田(34°28′N,108°07′E)進行,選擇有代表性、地勢平坦、排灌方便、地力均勻的田塊進行區域試驗。采用單因素完全隨機試驗設計,每個株系種植3行,每行 16~18株,行長2 m,行距35 cm,種植密度為 15 000株/667m2。試驗地四周設保護行,土壤肥力中等,播前混施底肥磷酸氫銨和尿素,用量分別為40 kg/667m2和10 kg/667m2。9月下旬播種,三葉期間苗,五葉期定苗,冬前11月中旬中耕,12月下旬冬灌,來年3月上旬春耕1次。其他田間管理按常規進行。

1.2.2 性狀考察 在油菜蕾薹期隨機選取每小區5個代表性單株(除邊株和特異株外)掛牌,成熟期田間考種,調查每個掛牌單株的株型和產量性狀。株型性狀包括株高(PH)、一次有效分枝高度(VBH)、主花序長度(MIL)、一次分枝數(BN)、二次分枝數(SBN)、頂端分枝角(TBA)、中部分枝角(MBA)、基部分枝角(BBA)、角果長(SL)、角果寬(SW)10個性狀;產量性狀包括主花序有效角果數(NSTR)、全株角果數(NSP)、每角粒數(NS)、千粒質量(TSW)和單株產量(SYP)5個性狀,共測量15個表型性狀。油菜成熟后,剪取連有油菜上部第一分枝 (頂枝)、中部第四分枝(中枝)和基部第一分枝 (基枝) 的莖段,通過數字圖像采集法[12]獲取頂端分枝角、中部分枝角和基部分枝角圖像文件,將其導入AutoCAD軟件,利用角度工具標注角度并記錄;利用萬生軟件測千粒質量;其余性狀通過工具尺測量。田間記載和考種依照文獻[13]和伍曉明等[14]的方法。

1.3 數據分析

利用Excel 2016統計130份甘藍型油菜的表型數據。采用SPSS 20.0分析株型性狀和產量性狀的相關性。對各性狀原始數據進行處理,利用原始數據的平均值進行通徑分析。利用SPSS因子分析進行主成分分析與綜合評價。

2 結果與分析

2.1 甘藍型油菜株型性狀和產量性狀表現

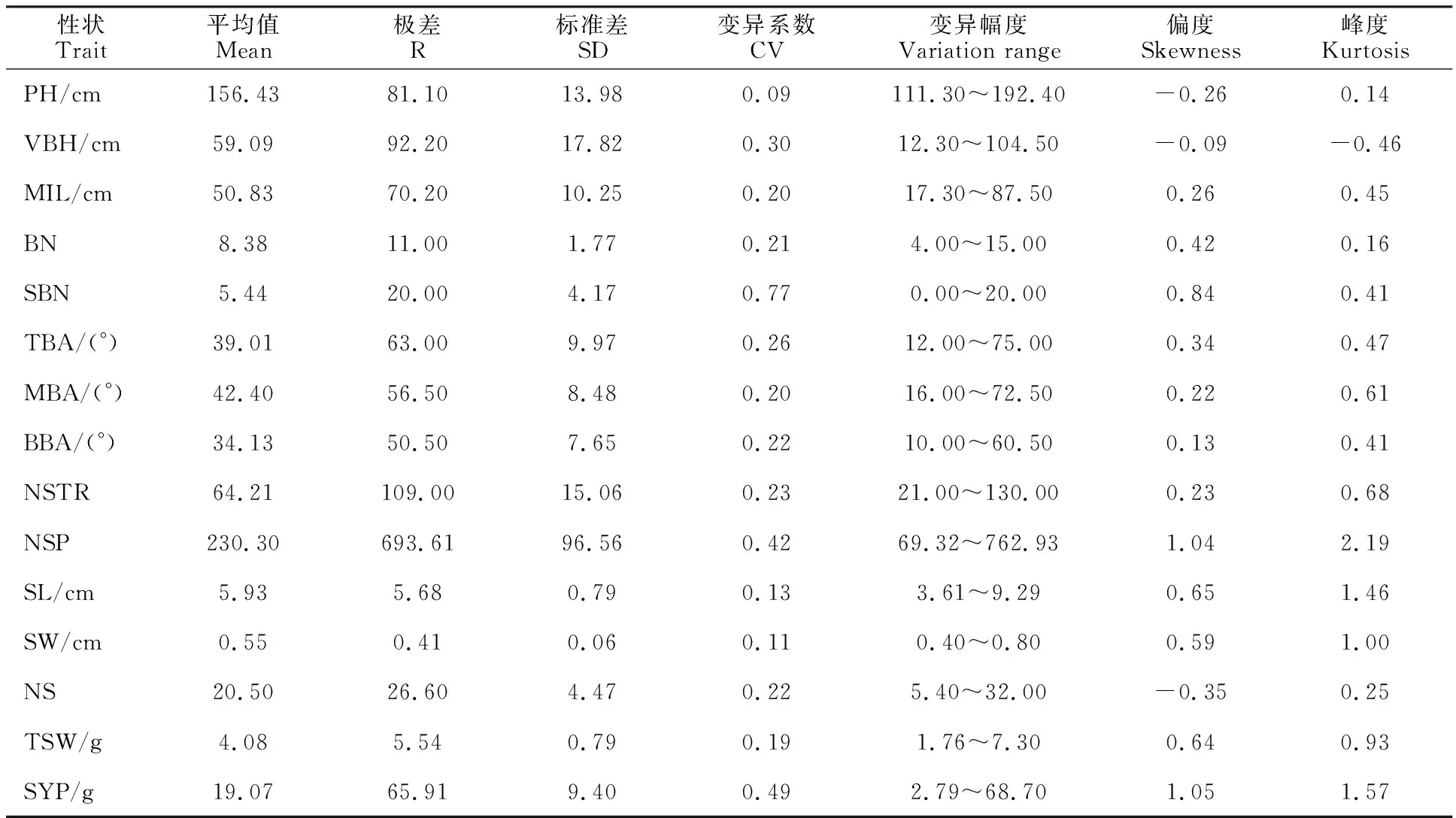

130份親本材料的10個株型性狀和5個產量性狀的表型特征值統計結果見表1,130份材料主要性狀變異豐富。參試材料PH平均值為156.43 cm,變幅為111.30~192.40 cm,71.5%的材料PH集中在145~170 cm;VBH平均值為59.09 cm,變幅為12.30~104.50 cm,85.4%的材料VBH集中在40~80 cm;MIL平均值為 50.83 cm,變幅為17.30~87.50 cm,79.2%的材料MIL集中在40~60 cm; BN平均值為8.38個,變幅為4~15個,80.8%的材料BN集中分布在 6.75~9.75個; SBN平均值為5.44個,變幅為 0~20個,88.5%的材料居于1.25~9.75; TBA、MBA、BBA的平均值分別為39.01°、 42.40°、 34.13°,變幅分別為12.00°~75.00°、 16.00°~72.50°、 10.00°~60.50°,TBA集中分布在 32.5°~47.5°,MBA集中分布在37.5°~ 50.0°,BBA集中分布在25.0°~40.0°;SL和SW平均值分別為5.93 cm、0.55 cm,變幅分別為 3.61~9.29 cm、0.41~0.80 cm,SL集中分布在 5.00~6.75 cm,SW集中分布在0.49~0.63 cm; NSTR、NSP平均值分別為64.21個、230.30個,變幅分別為21.00~130.00個、230.30~ 762.93個; NS、TSW平均值分別為20.50粒、 4.08 g,變幅分別為5.40~32.00粒、1.76~7.30 g; SYP平均值19.07 g,變幅為2.79~68.70 g,83.1%的材料SYP集中在10.00~27.50 g。15個性狀的變異系數順序為SBN>SYP>NSP>VBH>TBA>NSTR>NS=BBA>BN> MBA=MIL>TSW>SL>SW>PH,各性狀呈正態或偏正態分布,是典型的數量性狀。

表1 甘藍型油菜主要性狀的表型統計Table 1 Phenotypic statistics of main traits of Brassica napus L.

2.2 甘藍型油菜性狀相關分析

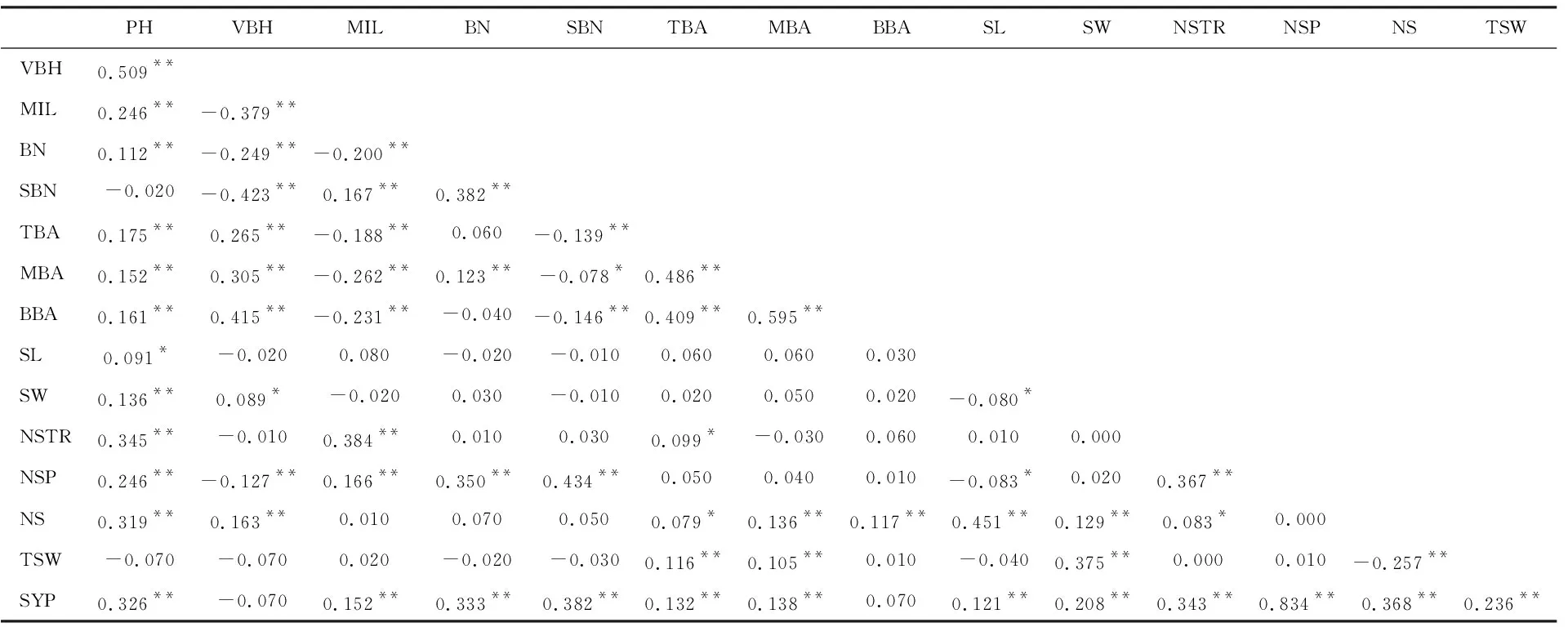

對參試材料各性狀進行相關性分析(表2),結果表明,各個性狀之間存在不同程度的相關性。PH除與SBN和TSW相關不顯著外,與其他性狀均顯著正相關,PH與VBH(0.509)相關最密切,其次與MIL、NSTR 、NSP、NS和SYP相關系數在0.2~0.4,相關比較密切,其余性狀相關系數均小于0.2,相關不密切。VBH與MIL、BN和SBN顯著負相關,相關系數分別為-0.379、 -0.249和-0.423;VBH與TBA、MBA和BBA顯著正相關,相關系數分別為0.265、0.305和 0.415,說明一次分枝部位越高,分枝角度越小。MIL除與SL、SW、NS和TSW不顯著相關外,與其他性狀均顯著相關,其中與BN、MBA和TBA呈負相關,相關系數分別為-0.200、-0.262和-0.231,但與NSTR正相關,且比較密切 (0.384),其余相關不密切。BN與TBA、BBA、SL、SW、NSTR、NS和TSW相關不顯著,與其余7個株型性狀相關均顯著,其中與SBN、NSP和SYP相關比較密切,相關系數分別為0.382、 0.350和0.333。SBN與除BN顯著相關外,與NSP和SYP也顯著正相關,相關比較密切。3個部位的分枝角TBA、MBA和BBA除與VBH和MIL相關密切外,三者之間正相關顯著且相關系數較大,分別為0.486、0.409和0.595,表現密切的相關關系,表明不同部位的分枝角度密切相關,但3個分枝角度性狀與單株產及產量性狀相關系數較小。兩個角果性狀SL和SW與各株型性狀相關不顯著或相關性很小。4個產量性狀NSTR、NSP、NS和TSW均與SYP顯著正相關,其中NSP與SYP相關系數最大(0.834),相關最密切;其次是NS、NSTR和TSW,相關系數分別為0.368、0.343和0.236,相關比較密切。NSTR 與NSP顯著正相關,相關系數0.367; NS與TSW顯著負相關,相關系數-0.257。綜上可見:4個產量性狀與單株產量相關性強,尤其全株角果數與單株產量相關性最大;株型性狀中株高、一次分枝數、二次分枝數和角果寬與單株產量關系比較密切。

進一步分析各產量性狀與株型性狀的相關可見:NSTR與MIL和PH極顯著正相關,相關系數分別為0.384和0.345,表明增加株高和主花序長度,能夠有效增加角果數;NSP與PH、BN和SBN極顯著正相關且相關系數較大,相關系數分別為0.246、0.350和0.434,關系較密切,說明PH、BN和SBN增加可以有效提高NSP 。NS與PH和SL極顯著正相關且相關系數較大,相關系數分別為0.319和0.451,表明增加株高和角果長,能夠有效提高角粒數。TSW與SW呈極顯著正相關,相關系數較大為0.375,表明角果寬度的增加可顯著增加油菜千粒質量;SYP除與VBH和BBA相關不顯著外,與其他性狀均呈極顯著正相關,其中與PH、BN、SBN以及SW相關性較強,相關系數分別為0.326、0.333、0.382和 0.208,表明高產育種時增加PH、BN、SBN和SW可有效提高油菜單株產量。

表2 甘藍型油菜主要農藝性狀間的相關性分析Table 2 Correlation analysis of main traits of Brassica napus L.

2.3 甘藍型油菜單株產量與各性狀間的通徑 分析

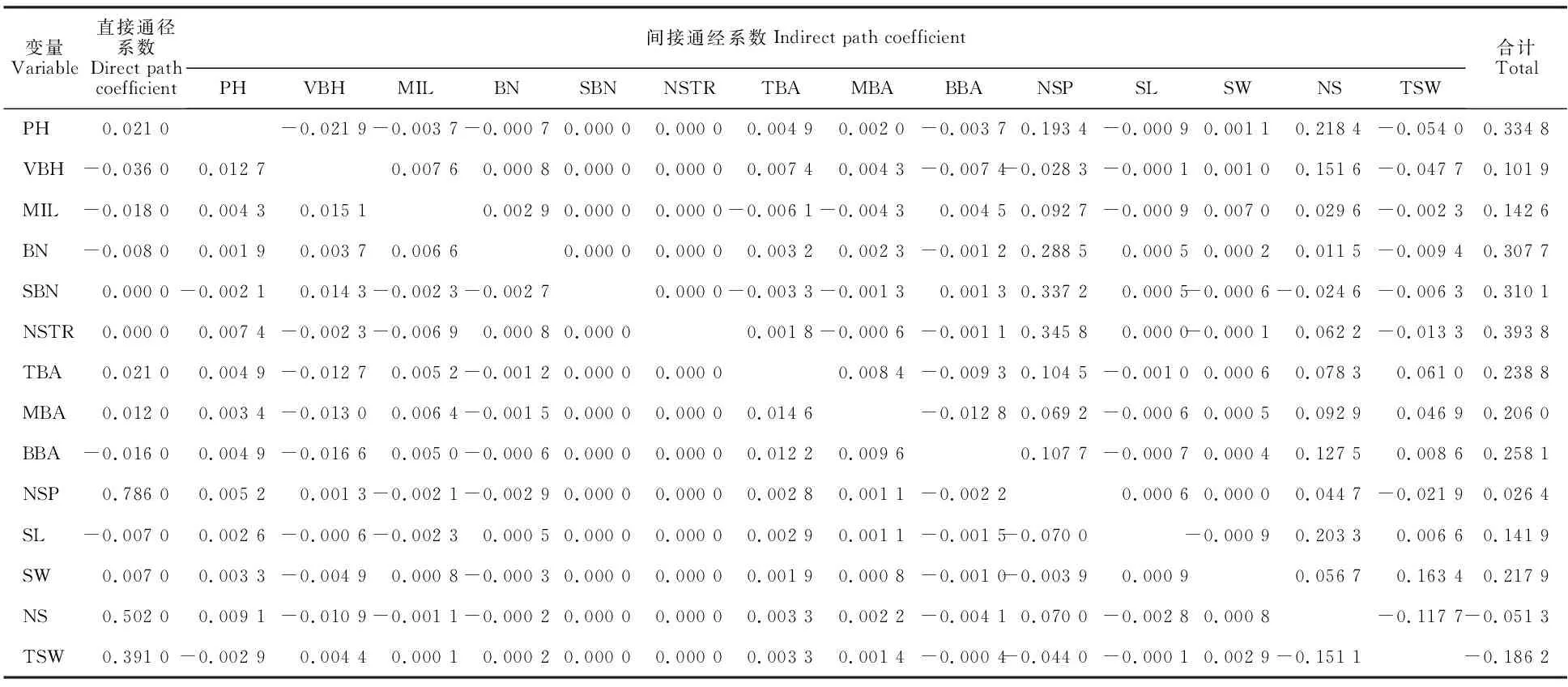

通過SPSS通徑分析可建立線性回歸方程、獲得通徑系數。單株產量與各性狀間的通徑分析(表3)表明:株型性狀對單株產量(SYP)的直接貢獻大小依次為PH(0.021 0)=TBA(0.021 0)>MBA(0.012 0)>SW(0.007 0)>SBN (0.000 0)>BN(-0.008 0)>SL(-0.007 0)>BBA (-0.016 0)>MIL(-0.018 0)>VBH (-0.036 0),可見,各株型性狀對SYP的直接效應均較小,其中PH和TBA對SYP的直接正效應相對最大,VBH對 SYP的直接負效應最大。產量性狀對單株產量(SYP)的直接貢獻大小依次為NSP(0.786 0)>NS(0.502 0)>TSW (0.391 0)>NSTR(0.000 0),可見,3個產量構成性狀NSP、NS、TSW對SYP的直接正效應明顯高于各株型性狀的直接效應,其中NSP的直接正向效應最大。NSP通過PH(0.005 2)、VBH(0.001 3)、TBA(0.002 8)、MBA(0.001 1)、SL(0.006 0)對SYP的間接正效應較小,通過MIL(-0.002 1)、BN(-0.002 9)和BBA(-0.002 2)的間接負效應較小。NS和TSW的直接通經徑系數 (0.502 0和0.391 0)較大且為正值,NS通過PH (0.009 1)、TBA(0.003 3)、MBA (0.002 2)等株型性狀對SYP產生間接正向效應較小;NS通過VBH對SYP產生相對較大的負向效應(-0.010 9)。TSW通過VBH(0.004 4)、TBA(0.003 3)、MBA(0.001 4)、SW(0.002 9)等株型性狀對SYP產生間接正向效應較小;通過PH(-0.002 9)、BBA(-0.000 4)和SL (-0.000 1)的間接負向效應 較小。

分析各個株型性狀發現,PH通過NSP (0.193 4)和NS(0.218 4)對SYP的間接作用較大。BN、SBN、TBA和BBA通過NSP對SYP產生間接正向效應值較大,間接通徑系數分別為 0.288 5、0.337 2、0.104 5和0.107 7。可見,株高、分枝數和分枝角度與全株角果數相互協同提高油菜單株產量。綜上可見,NSP、NS和TSW對油菜單株產量的正向直接效應最大,其次是PH、TBA和MBA,VBH的負向直接效應最大。PH、BN、SBN、TBA和BBA通過NSP對SYP的間接效應較大。

表3 甘藍型油菜單株產量與各性狀間的通徑分析Table 3 Path analysis between per-plant yield and relative characters in Brassica napus L.

2.4 甘藍型油菜各性狀的主成分分析及綜合 評價

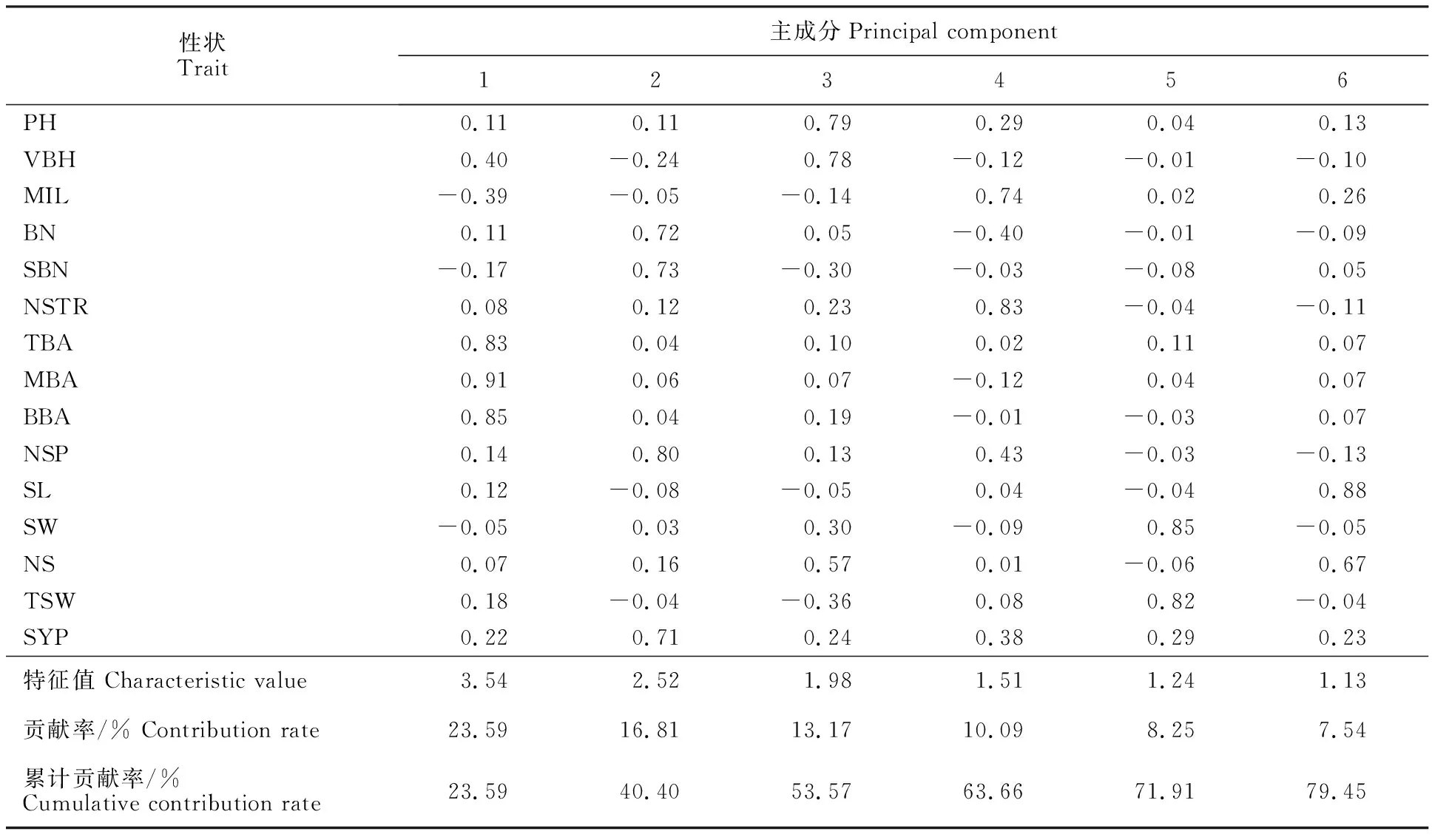

為確定對油菜產量起主導作用的重要指標,對130份自然群體的15個性狀進行主成分分析(表4),由表4可見,特征值大于1的主成分有6個,其累計貢獻率達到79.45%,表明提取的6個主成分包含15個性狀因子的大多數信息。

第一主成分總遺傳貢獻率23.59%,其中與MBA(0.91)的正相關性最強,其次是BBA和TBA(0.85和0.83),這3個性狀均與分枝角度有關,可將其命名為分枝角度因子。表4數據說明,隨著第一主成分值的增加,油菜各分枝部位角度增大,第一次分枝部位會一定程度增加, MIL會一定程度減少。說明在油菜株型育種,這一主成分的指數是最值得關注的。第二主成分總遺傳貢獻率16.81%,其中與 NSP(0.80)的正相關最大,其次是SBN、BN、SYP(0.73、0.72、0.71),這些性狀多與全株角果數相關,第二主成分可稱為全株角果數因子。說明在進行高產育種時要特別關注第二主成分值,該主成分中負值絕對值最大的是VBH(-0.24),表明甘藍型油菜一次有效分枝高度的增加一定程度會減少分枝數、全株角果數和和單株產量,高產育種時要適當降低分枝高度。第三主成分總遺傳貢獻率13.17%,其中與PH(0.79)的正相關性最強,其次是VBH(0.78),可將第三主成分稱為株高因子,進行株高改良育種時,要特別關注該主成分;該主成分中負值絕對值最大為TSW(-0.36),表明甘藍型油菜株高和一次分枝部位的的增加一定程度會降低千粒質量。第四主成分總遺傳貢獻率10.09%,其中與NSTR(0.83)正相關性最強,其次是MIL(0.74),這兩個性狀與主花序相關,可將其命名為主花序因子。表4還可以看出,NSTR和MIL的增加會一定程度增加NSP和SYP,說明在油菜高產育種時,要重視主花序這一主成分因子。第五主成分總遺傳貢獻率8.25%,與SW(0.85)的正相關最大,其次是TSW(0.82),說明增加角果寬度可增加千粒質量,一定程度提高單株產量,該主成分可稱為角果寬因子。第六主成分總遺傳貢獻率 7.54%,其中與SL(0.88)的正相關最大,其次是NS(0.67),說明可增加角果長度來提高角粒數,一定程度增加單株產量,該主成分可稱為角果長因子。

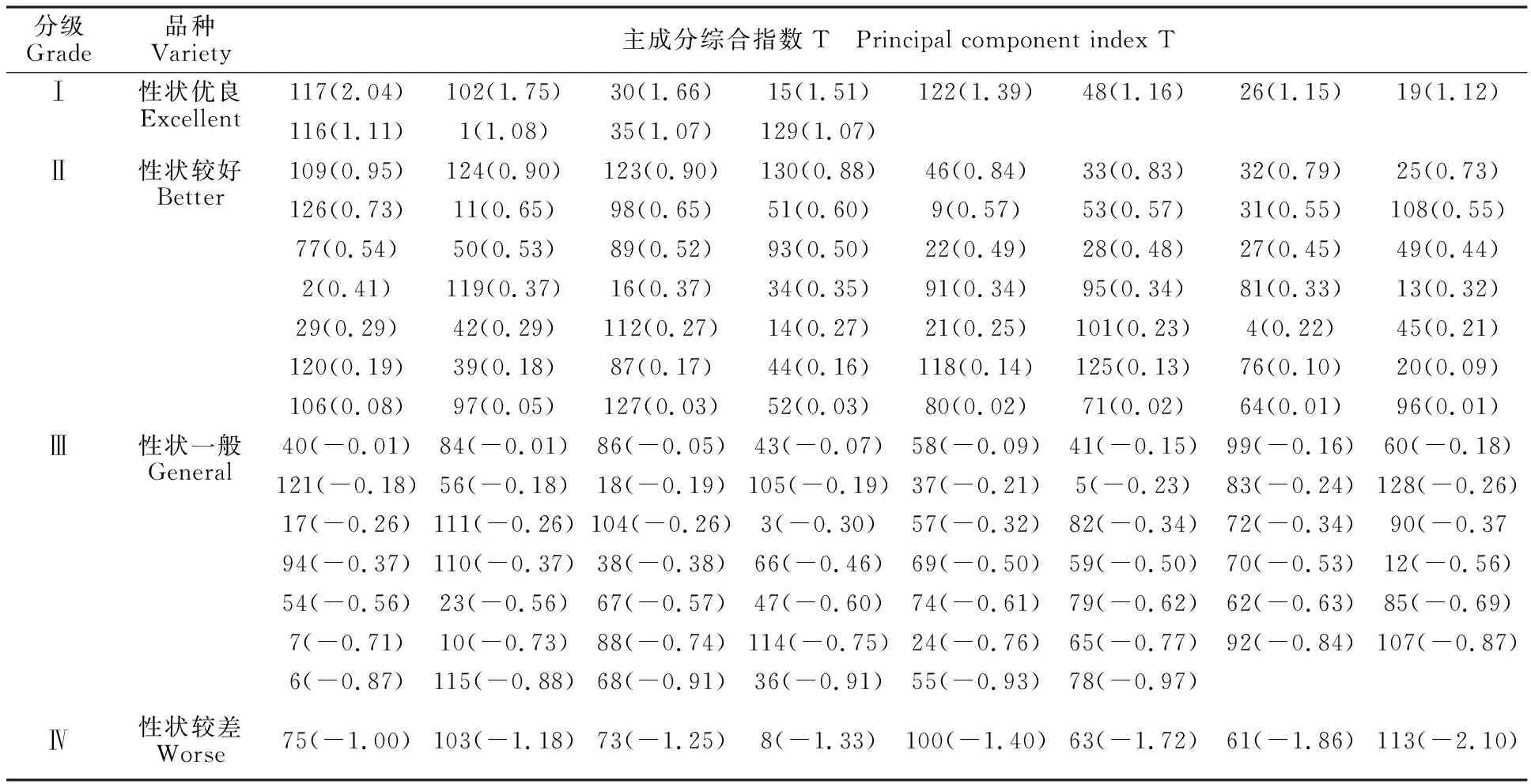

主成分綜合評價見表5,對甘藍型油菜的主成分綜合指數T排名,可被分為4級:Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級、Ⅳ級。130份材料分為12份性狀優良(T>1)、56份性狀較好(0 表4 甘藍型油菜主要性狀主成分分析Table 4 Principal component analysis of main characters in Brassica napus L. 表5 甘藍型油菜主成分綜合評價Table 5 Comprehensive evaluation of main components of Brassica napus L. 高產一直是油菜遺傳育種的目標,油菜產量除直接受產量構成性狀的影響外,株型性狀也對油菜產量產生間接的作用[15]。近年來油菜產業發展緩慢,主要是受機械化生產程度不高的瓶頸制約,有效途徑是改良現有品種株型、增加油菜種植密度,提高單產水平。本研究利用甘藍型油菜130份高代自交系自然群體,對10個株型性狀和5個產量性狀的表型、相關性、通徑和主成分深入分析。通過對甘藍型油菜主要性狀的表型統計,標準差和變異系數較大,單個性狀的變異系數在0.09~0.77,其中株高的變異系數最小,二次分枝數的變異系數最大,與符明聯等[16]的研究結果相似,具有明顯的數量遺傳特征。甘藍型油菜主要性狀間的相關性差異較大,單株產量與株高 (0.326**) 、一次分枝數(0.333**) 二次分枝數 (0.382**) 、主花序有效角果數(0.348**) 、全株角果數(0.834**)、每角粒數(0.368**)的相關性較大且均達到極顯著正相關,與周泉等[17]的研究結果相似;單株產量與一次有效分枝高度 (-0.07)相關性不顯著且為負相關,與鄭本川等[6]的研究結果不一致,表明甘藍型油菜表型可能與材料的遺傳背景、環境及多世代自然群體 有關。 單株產量與各性狀間的通徑分析表明:對單株產量直接影響較大的產量性狀是全株角果數、每角粒數和千粒質量;對單株產量影響較大的株型性狀是株高和頂枝角。株高、一次分枝數、二次分枝數、頂枝角和中枝角對單株產量的影響是通過直接作用和間接作用實現的,株高通過全株角果數和每角粒數對產量的間接作用較大,與張培竹等[18]的研究相似。不同之處在于張培竹等[18]研究認為在早期對一次有效分枝角果數與二次有效分枝角果數兩個性狀的選擇會更加有效,同時進行間接選擇會增強效果。符明聯等[16]的研究認為每角粒數對收獲指數的直接效應最大。 對性狀降維可提煉出較少的比較獨立的主成分,為甘藍型油菜理想株型品種的選育提供科學依據。葉波濤等[19]考察了來自全國的377份甘藍型油菜種質材料在貴陽環境條件下種植的7個重要農藝性狀,主成分分析表明:前4個主成分因子總共能解釋77.38%的表型變異,分別是株高因子、角果長度因子、一次有效分枝數因子、每角果粒數因子。本研究通過主成分分析共獲得了6個主成分,其累計貢獻率達到79.45%,分別是分枝角度因子、全株角果數因子、株高因子、主花序因子、角果寬因子、角果長因子,基本反映甘藍型油菜株型與產量性狀的全面信息,綜上,可從分枝角度、株高、角果等性狀改善油菜株型和提高油菜產量,這與前人的結果具有一致性[20-22]。此外,本研究通過因子分析篩選出12份農藝性狀較好的材料,可以為油菜株型育種和基礎研究提供有用材料。 本研究采用相關分析、通徑分析、主成分分析3種方法研究株型性狀與產量性狀的關系,結果表明:甘藍型油菜決定產量形成的性狀間多存在顯著相關關系,影響產量性狀的關鍵株型性狀為株高、頂枝角、中枝角、角果寬度、有效分枝數。相關分析表明,單株產量除與一次分枝高度和基枝角相關不顯著外,與其他性狀均呈極顯著正相關,其中與全株角果數相關性最強,相關系數達到 0.834;通徑分析表明對單株產量直接影響較大的產量性狀是全株角果數、每角粒數和千粒質量,對單株產量直接貢獻最大的株型性狀是株高和頂枝角,在油菜育種中應適當提高株高和頂枝角角度實現增產目標;主成分分析共獲得6個主成分,分別是分枝角度因子、全株角果數因子、株高因子、主花序因子、角果寬因子、角果長因子,改善油菜株型的關鍵在于分枝角度、株高及角果性狀,累積貢獻率達到了79.45%,因子分析篩選出12份性狀優良的油菜種質,可為油菜育種提供豐富的種質資源并為育種家改良油菜株型提供理論參考。

3 討 論

4 結 論