中國大蒜主產區主要品種鱗莖品質及其與產地土壤養分的關系

李攀龍,李夏夏,楊 帆,趙勇強,孟煥文,程智慧

(西北農林科技大學 園藝學院,陜西楊凌 712100)

大蒜最早是用于預防瘟疫和治病的,現代醫學研究發現,大蒜有改善人體代謝、防癌抗癌、降低血糖、防治糖尿病、抗菌消炎、改善免疫調節等保健功效,其保健功效主要源于其功能成分大蒜素、硒元素和鍺元素。在美國,大蒜素制品更是排在了人參等保健藥物的首位[1]。在完整的大蒜中沒有大蒜素,但含有硫化合物蒜氨酸(alliin)[2]。當大蒜受到機械破損時,能形成主要活性物質—有機硫化物,其有機硫化物多達30多種,而蒜素約占70%[3-5]。大蒜中硒含量是蔬菜中最高的,是其他蔬菜的20~30倍[6],同時硒具有抗癌[7]、防止白肌病、克山病、大骨節病[8]、保護心臟、延緩衰老等作用。大蒜含鍺量也較為豐富,是一種價格低廉的有機鍺源[3],有機鍺在細胞介導的免疫應答中起作用,表現出抗癌抗腫瘤的效果[9-10],鍺及其化合物可清除動植物體內產生的自由基,避免各細胞器受到自由基攻擊[11-12]。

中國是世界上大蒜主產國,大蒜品種資源豐富,各地都有優良品質,但對其功能成分缺乏系統分析和評價。土壤是大蒜生長的主要介質,關于土壤化學性質pH、有機質和主要養分(N、P、K、S)及硒、鍺元素含量與大蒜功能成分含量的關系尚缺乏系統研究結果。但由于品種退化,大蒜存在著不同程度的減產問題,引進優質品種,生產優質大蒜,是生產者和消費者及加工企業迫切的實際需要。

本研究從國內16個大蒜主產省區采集50個大蒜品種及其土壤,測定大蒜鱗莖功能成分和品質,測定土壤pH和主要養分(N、P、K、S)及硒、鍺等元素含量,分析各主產區大蒜鱗莖品質及其與原產地土壤的關系,以期為大蒜品種加工利用和引種栽培提供理論和技術依據。

1 材料與方法

1.1 材 料

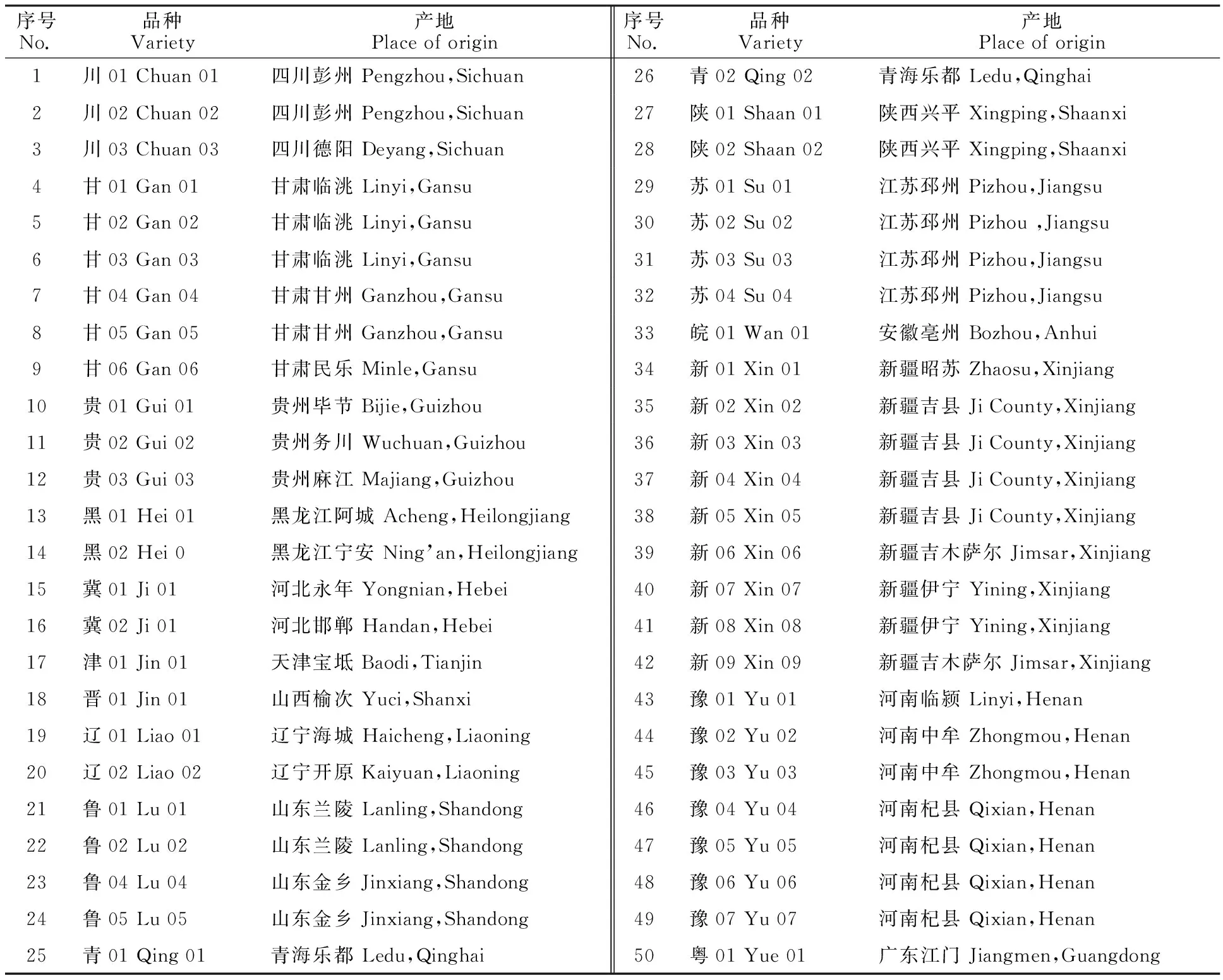

2017年6-8月,采集全國16個省區50份大蒜品種與對應土壤(表1)。每份采集回大蒜樣本稱取400 g,存放到超低溫冰箱中保存,用于品質分析,土壤樣品風干保存,用于pH、有機質及硒、鍺等元素含量測定。

表1 供試大蒜品種和產地Table 1 Tested garlic collections and its origin

1.2 方 法

大蒜素含量測定采用液相色譜法[13],硒和鍺元素含量測定采用等離子發射質譜法,可溶性蛋白含量測定采用考馬斯亮藍G-250法[14]。可溶性糖含量測定采用蒽銅比色法[15],鱗莖性狀測定參照《大蒜種質資源描述規范和數據標準》[16]。

土壤硫元素測定采用電感耦合等離子體原子發射光譜法(ICP-AES)[17]。鍺元素含量測定采用電感耦合等離子質譜法(ICP-MS)。硒元素含量測定采用氫化物原子熒光光譜法[18]。前處理方法如下:稱量0.50 g樣品于消煮管中,加入12 mL硝酸,靜置過夜,次日于150 ℃進行消解,溶液消煮到5 mL時取出,待消煮管溫度降至常溫后加入5 mL過氧化氫,在100 ℃反應完全后加熱至160 ℃繼續消解,溶液消煮到1 mL后用水定容至25 mL,混勻,重復3次。有機質含量測定采用重鉻酸鉀容量法,土壤pH測定采用電位法,速效磷含量測定采用碳酸氫鈉浸提-分光光度法,速效鉀含量測定采用乙酸銨浸提-火焰光度法[19],速效氮含量測定采用凱氏法[20]。

1.3 數據處理

利用Excel 2007對數據進行處理,用SPSS 17進行相關性分析和主成分分析。數據以“平均數±標準誤”表示。

2 結果與分析

2.1 不同品種大蒜鱗莖營養指標

50個大蒜品種鱗莖營養指標測定結果見表2。大蒜素含量最多和最少的品種分別是‘川01’(5.23 mg/g)和‘甘02’(0.16 mg/g),變異系數為94%;品種間大蒜素含量差異較大,但同省份不同品種間差異較小。硒元素含量為3.63~143.2 μg/kg,最高的是‘晉01’,變異系數為53%,同地區品種間和各地品種間差異都較大。鍺元素含量不同地區、不同品種間差異都較小,變異系數18%,含量最多的為‘貴02’(1.54 μg/kg),最少的是‘黑02’(0.32 μg/kg),相差約5倍。可溶性糖變異系數為24%,但同地區及品種間差異較小,‘豫01’含量最高,達91.1%;最低的是‘甘04’(26.6%)。可溶性蛋白含量變異系數為20%,5項指標差異最小;以‘新07’可溶性蛋白含量最高(84.7 mg/g),‘陜01’最低(30.1 mg/g)。

表2 不同品種大蒜鱗莖營養與性狀指標Table 2 Bulb nutrition and agronomy traits of different garlic collections

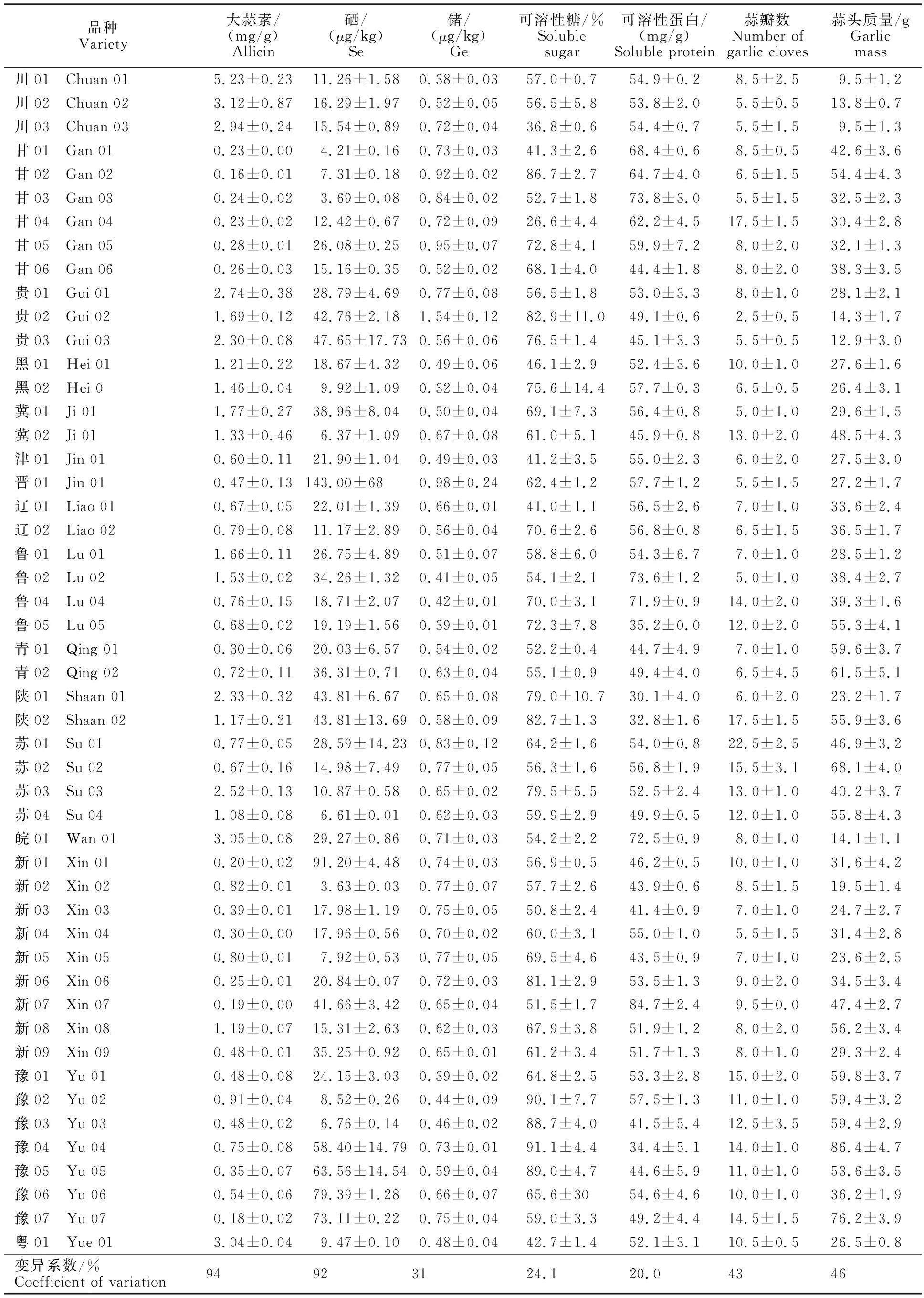

表3 中國主產區大蒜品種產地土壤化學性狀Table 3 Chemical properties of soils from maingarlic producing areas in China

2.2 不同大蒜品種產地土壤主要化學性狀差異

從表3可以看出,不同地區土壤的主要養分(N、P、K、S)含量差異較大,有機質含量差異也較大。鍺含量變化區間為1.23~1.78 mg/kg,不同地區間差異較小。硒含量變化區間為0.11~0.6 mg/kg,甘肅、黑龍江等春播區省份的土壤硒含量較低。硫含量變化區間為186~870 mg/kg,變化范圍較大,但同省份差異較小。N、P、K和有機質的變異系數較大,并有較明顯的地域特點,同省份差異較小,不同省份間差異較大。

2.3 不同品種大蒜鱗莖品質性狀的主成分分析

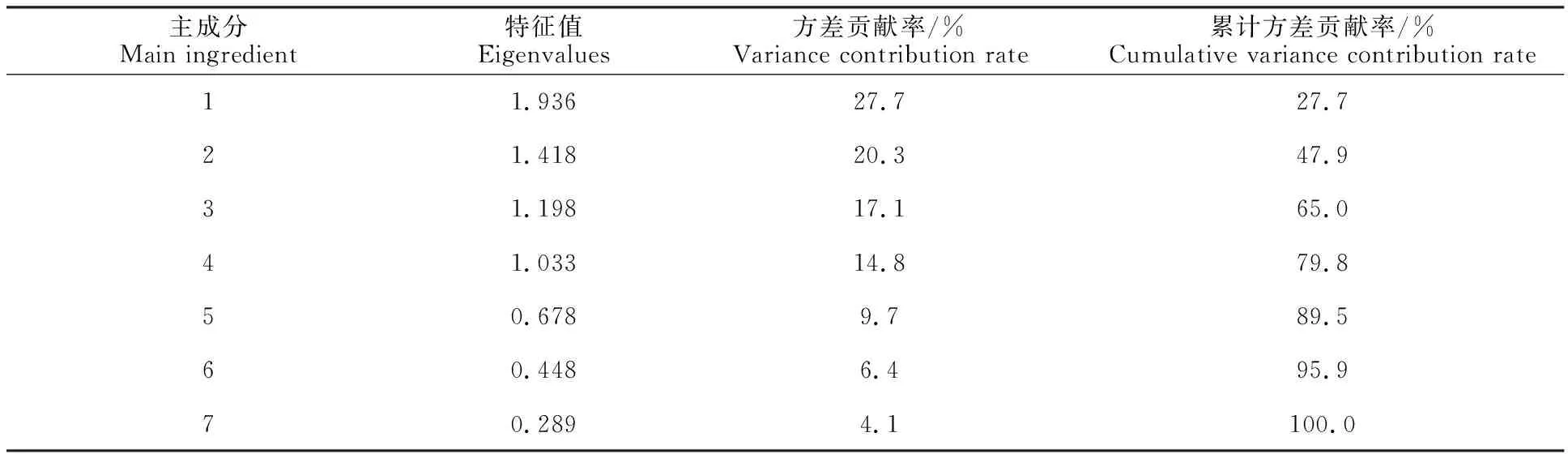

表4為不同大蒜品種各主成分的特征值與貢獻率,可以看出第一至第四主成分分別可以解釋27.7%、20.2%、17.1%和14.8%的方差變異,前4個主成分特征值都大于1,且其累計方差貢獻率達到了79.8%,已能反映主產區大蒜品種鱗莖性狀的基本情況[21]。

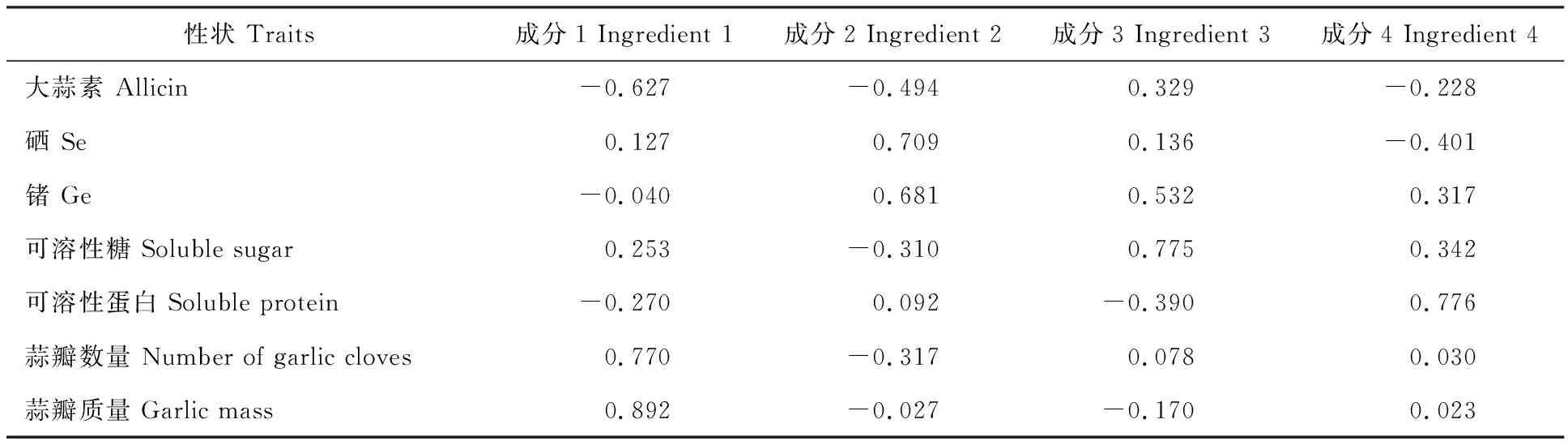

表5為大蒜鱗莖性狀的得分系數。可以看出,第一主成分主要綜合了蒜瓣質量和蒜瓣數量的信息;第二主成分綜合了硒和鍺含量的信息;第三主成分中可溶性糖正系數最大,為代表指標;第四主成分中可溶性蛋白正系數最大,為代表指標。

2.4 主產區大蒜鱗莖品質評價

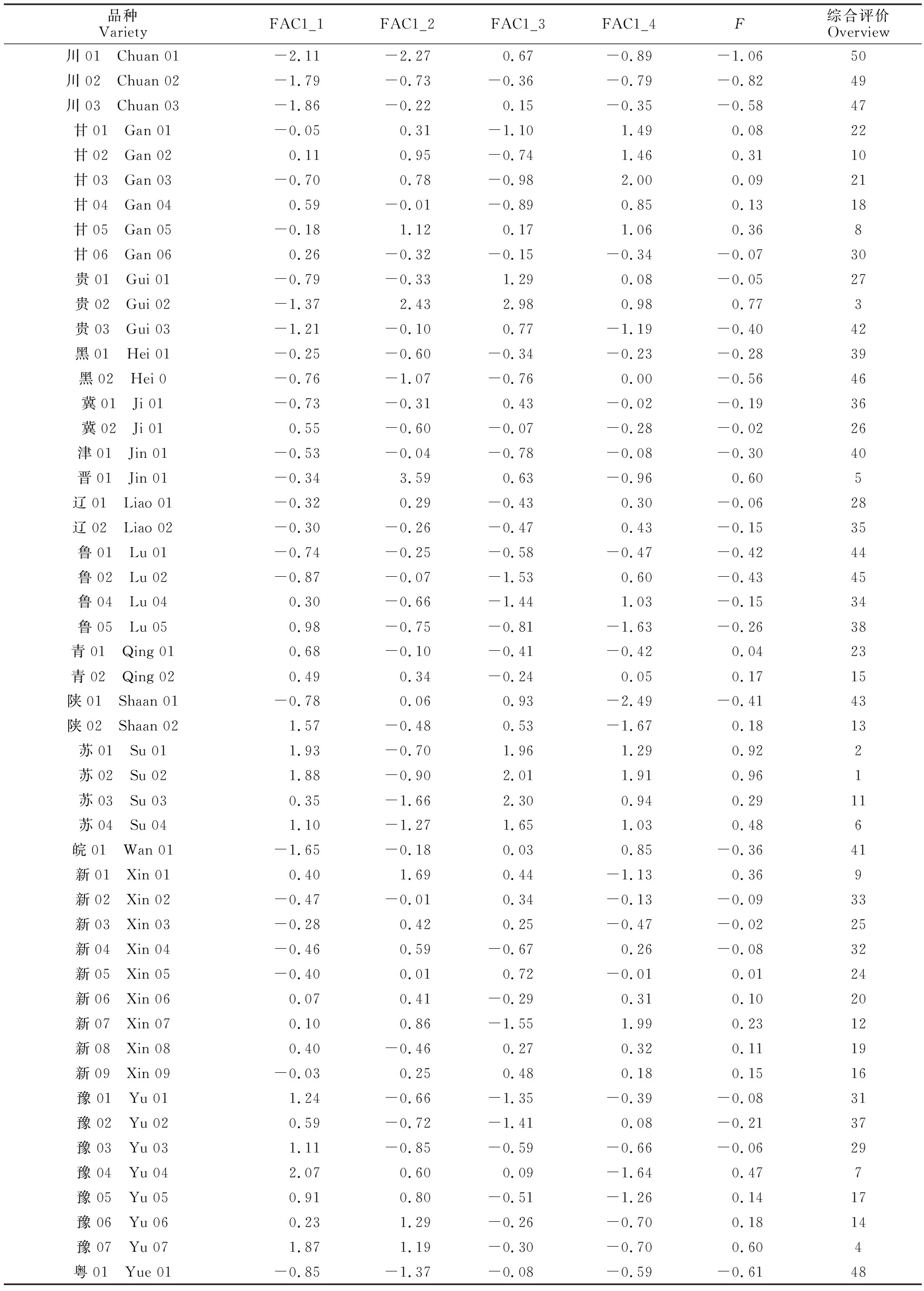

根據成分得分計算因子得分,4個因子得分按方差貢獻率加權相加為綜合得分,結果見表6。

根據F值可分為如下幾類[22]:

第一類:品質好的(F≥0.5),有‘蘇02’‘蘇01’‘貴02’等5個品種。

第二類:品質一般(0≤F<0.5)的,有‘蘇04’‘豫04’‘甘05’等19個品種。

第三類:品質較差(F<0)的,有‘冀02’‘遼01’‘新03’等26個品種。

根據F值排名,品質前5名的品種是‘蘇02’‘蘇01’‘貴02’‘豫07’和‘晉01’。

2.5 大蒜功能成分與栽培土壤的相關性

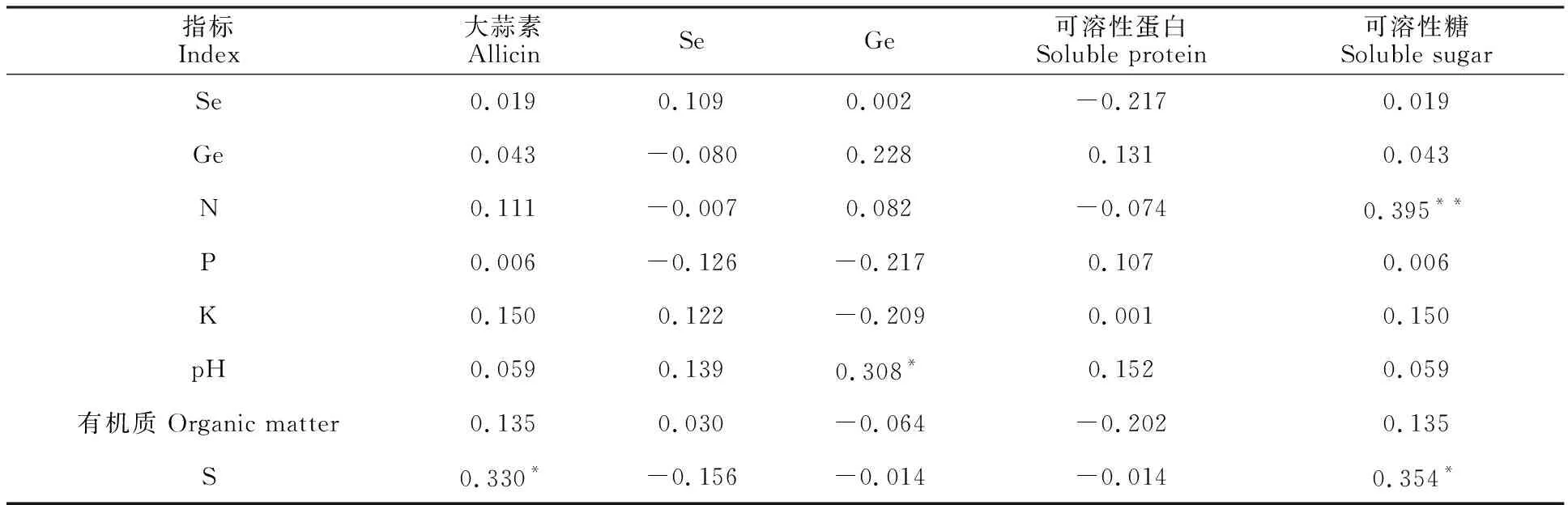

大蒜原產地品質指標與土壤指標的相關性分析表明(表7)。土壤N和可溶性糖呈極顯著正相關。土壤pH與大蒜Ge含量呈顯著正相關。土壤硫元素含量與大蒜素呈顯著正相關,與可溶性糖含量呈顯著正相關。

表4 主成分的特征值、方差貢獻率和累計方差貢獻率Table 4 Characteristic values of main components,variance contribution rate and cumulative variance contribution rate

表5 大蒜品質指標各主成分得分系數矩陣Table 5 Main component score coefficient matrix of garlic quality indicators

表6 中國主產區大蒜品種的因子得分及排序Table 6 Factor scores and ranking of garlic collections from main producing areas in China

表7 不同大蒜品種品質與其原產地土壤指標的相關性Table 7 Correlations between garlic quality index of different collections and its local soil index

3 討論與結論

3.1 不同大蒜品種產地土壤及蒜種多樣性

中國幅員遼闊,形成土壤性質差異大、氣候多樣的現狀。土壤是影響大蒜品質的重要因素,其養分及質地對生長有著重要影響[23]。本研究對全國16個省區50個品種大蒜對應土壤分析表明,不同地區土壤的N、P、K和有機質的變異系數較大,表現出明顯的地域差異。

此外,由于環境氣候的差異性,各地栽培大蒜農藝性狀及品質性狀存在較大的差異性,各地栽培品種均呈現一定的地區適應性[24]。從50份大蒜種質主成分分析結果可以看出,大蒜雖為無性繁育但仍存在遺傳多樣性。本研究通過對不同大蒜品種各主成分的特征值與貢獻率進行比較分析,找出累計方差貢獻率達到79.8%的4大主成分,包括以蒜瓣質量和蒜瓣數量為代表指標的第一主成分;以硒和鍺含量為決定性因素的第二主成分;以可溶性糖為代表指標的第三主成分;以及以可溶性蛋白為代表指標第四主成分。這4大主成分包含產量構成因子、大蒜鱗莖外觀品質構成因子及營養品質構成因子等方面,可以較為客觀地揭示大蒜種質的特點[24]。根據主成分分析后F值排名,發現有19個品種品質一般,超過一半的大蒜品種品質較差,并通過篩選比較認為‘蘇02’‘蘇01’‘貴02’‘豫07’和‘晉01’品種品質優良,位于品質排名前5名,可以考慮將其作為選育主要種質。

3.2 土壤及蒜種相關性評價

本研究對土壤整體指標與大蒜品質進行了相關性分析,發現兩者之間存在一定的相關性。大蒜鱗莖中大蒜素含量與土壤中S元素含量呈顯著正相關,可溶性糖含量與土壤中N含量呈極顯著正相關,與S呈顯著正相關。由此可見,土壤與大蒜營養元素之間存在相互作用的關系。一般情況下大蒜適宜的生長土壤為富含有機質、S、N等營養元素含量較高的酸性土壤[25],而本研究在一定程度上驗證了這一結論。已有研究結果表明土壤增施氮肥利于菠菜中可溶性糖含量增加[26],增施硫肥可顯著提高大蒜可溶性糖和大蒜素含量[27],這可能是由于硫元素和氮元素增強了光合作用,促進了大蒜光合產物的合成和積累。

總之,通過對16個省份50個大蒜農藝性狀、營養品質及相應地區土壤的營養指標進行測定,發現各地大蒜種質類型豐富,遺傳差異性較大,土壤與大蒜品質之間存在相關性。本研究為種質資源的選育及栽種土壤選擇改良提供了一定的理論依據。