社區老年人社會隔離及抑郁孤獨與生活質量的關系

趙迪,趙夢璐,王娜,付明晶,王愛敏

截至2018年底,我國60歲以上人口達2.49億,約占全國總人口的17.9%[1]。老年人是典型的弱勢群體,如何改善其健康狀況,提高生活質量備受關注。社會隔離又稱為社交孤立,是一種主動或被動的與社會脫軌,活動參與、社會互動、人際交往處于某種斷裂或絕緣的狀況,從而誘發生理和/或心理消極結果的狀態[2]。老年人是社會隔離的高風險人群,社會隔離作為一種社會關系網絡缺失的狀態,可顯著降低老年人的生活質量[3-5]。社會隔離作為日益凸顯的社會及公共衛生問題,易導致老年人出現負性情緒,嚴重影響身心健康[6]。抑郁、孤獨是老年人常見的負性情緒,亦與生活質量密切相關[7]。但國內尚未見有關老年人社會隔離、抑郁、孤獨及生活質量的相關性及影響機制的報道。鑒此,本研究探索社區老年人抑郁、孤獨在社會隔離與生活質量間的中介作用,旨在為改善老年人社會關系網絡和情緒健康,提高其生活質量提供參考。

1 對象與方法

1.1對象 2019年4~8月便利抽取青島市6個社區的老年人為研究對象。納入標準:①年齡≥60歲,青島市常住居民;②意識清晰,有一定的理解配合能力;③自愿參加本研究。排除標準:①因嚴重身心疾病無法配合;②長期居住養老機構。最終有效調查社區老年人592人,其中男291人,女301人;年齡60~92(72.35±7.39)歲;文化程度小學以下127人,初中243人,高中/中專141人,大專以上81人;配偶健在457人,喪偶或離異135人;獨居86人,與配偶同住406人,與子女同住53人,與配偶及子女同住47人。

1.2方法

1.2.1調查工具

1.2.1.1一般資料問卷 包括性別、年齡、文化程度、婚姻狀況、居住方式等。

1.2.1.2Lubben社會網絡量表-6(Lubben Social Network Scale-6,LSNS-6) 該量表是Lubben等[8]在原社會網絡量表基礎上編制的用以評估社會隔離的精簡版,包括家庭網絡和朋友網絡2個維度(各3個條目);采用0~5分計分,總分0~30分,分數越低表示社會隔離風險越高,總分低于12分視為社會隔離狀態,各維度低于6分視為家庭或朋友隔離狀態。Ge等[9]將LSNS-6總分0~11分劃為社會隔離,12~17分為高風險,18~20分為中等風險,21~30分為低風險。LSNS-6的Cronbach′s α系數為0.80~0.89[8],本研究的Cronbach′s α系數為0.853。

1.2.1.3老年抑郁量表(Geriatric Depression Scale,GDS-15) 該量表專門用于評估老年人抑郁狀況,共15個條目,以“是”或“否”作答,總分0~15分,得分越高,表示抑郁傾向越明顯,得分≥8分表明存在不同程度的抑郁癥狀[10]。本研究中,該量表的Cronbach′s α系數為0.817。

1.2.1.4孤獨感量表(UCLA Loneliness Scale) 該量表共20個條目,采用Likert 4級評分法,總分20~80分,得分越高代表孤獨感越強[11]。Perry[12]將20~34分視為輕微孤獨感,35~49分為明顯孤獨感,≥50分為強烈孤獨感。本研究中,該量表的Cronbach′s α系數為0.893。

1.2.1.5簡明健康狀況量表(The 36-item Short Form Health Survey Scale,SF-36) 中文版SF-36健康調查量表共36個條目,包括8個維度,每個維度按標準化計分將實際得分轉化為0~100分:0~60分為差,61~95分為一般,96~100分為優良。生理功能、生理職能、軀體疼痛、總體健康4個維度可綜合為軀體健康,活力、社會功能、情感職能、精神健康4個維度可綜合為心理健康,軀體及心理健康計分為所含4個維度的平均得分,生活質量總分為8個維度的實際得分之和,總分越高代表老年人健康狀況越好,<72分為差,72~117分為中等,>117分為優良[13]。本研究中,該量表的Cronbach′s α系數為0.874。

1.2.2調查方法 在各社區衛生服務中心管理者的幫助下,研究者本人在社區診所或入戶指導老年人當場填寫問卷;對需要幫助者,由研究者根據老年人的意愿代填。共發放問卷610份,回收有效問卷592份,有效回收率為97.0%。

1.2.3統計學方法 采用SPSS22.0軟件進行統計描述及Pearson相關性分析,應用AMOS24.0構建結構方程模型驗證變量關系及中介效應,并應用Bootstrap法檢驗中介效應。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1社區老年人社會隔離、抑郁、孤獨及生活質量得分 社會隔離總分(14.95±4.58)分,社會隔離狀態發生率為29.7%(176/592),其中家庭隔離得分(8.52±1.77)分,發生率為12.3%(73/592),朋友隔離得分(6.22±3.65)分,發生率為42.1%(249/592)。抑郁總分(5.19±3.13)分,有抑郁癥狀者135人(22.8%)。孤獨總分(42.06±8.53)分,輕微孤獨感108人(18.3%),明顯孤獨感314人(53.0%),強烈孤獨感170人(28.7%)。生活質量總分(113.02±10.56)分,其中軀體健康(61.77±13.02)分,心理健康(71.06±13.89)分。

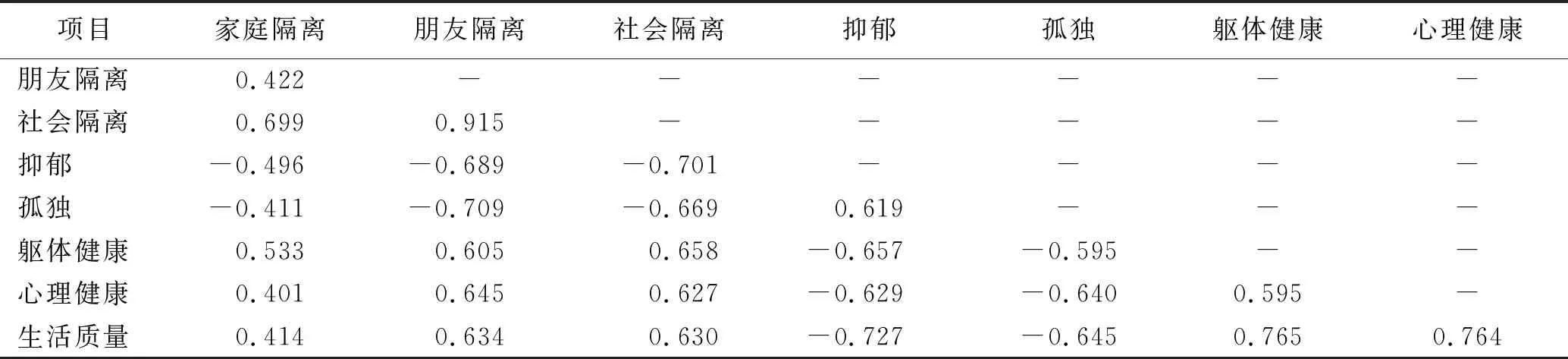

2.2社區老年人社會隔離、抑郁、孤獨及生活質量的相關性 見表1。

表1 社會隔離、抑郁、孤獨情緒及生活質量的相關性分析(n=592) r

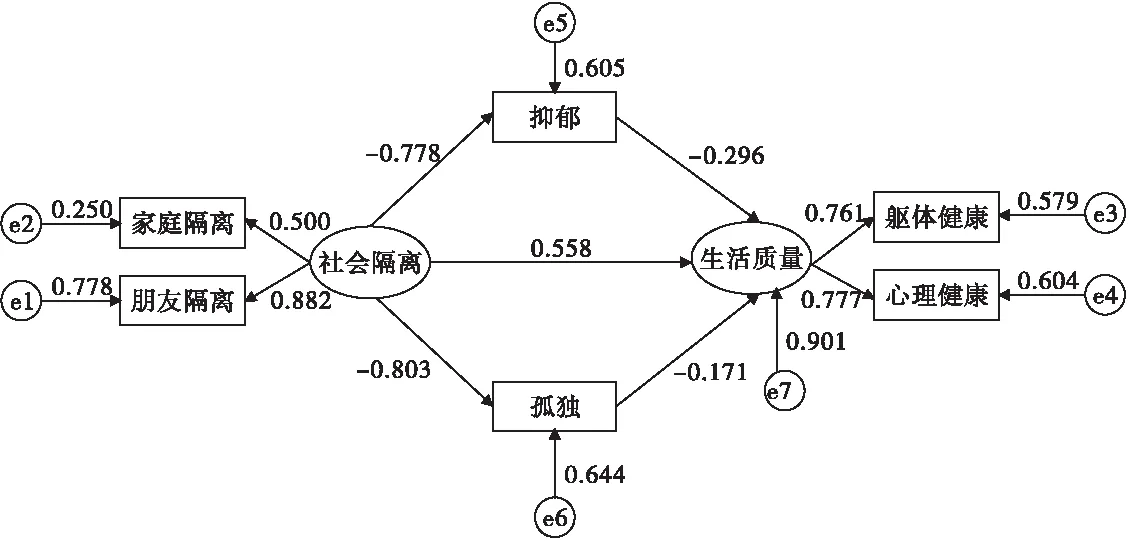

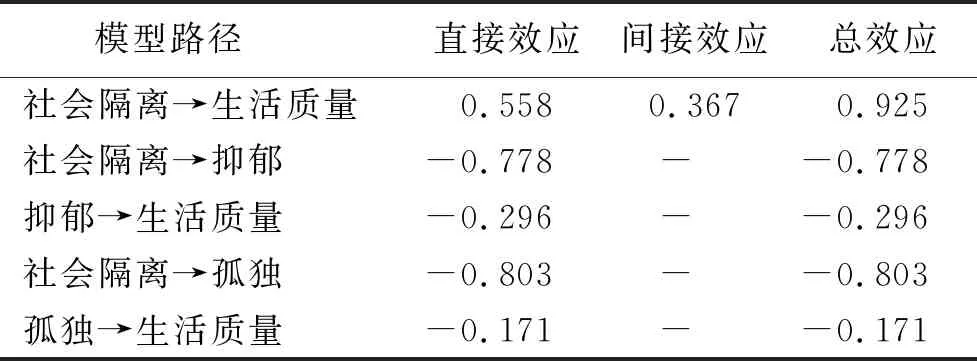

2.3關系模型構建及中介效應檢驗 根據相關性分析結果,并結合有關文獻,建立社會隔離、抑郁、孤獨及生活質量間的結構方程模型,見圖1。運用極大似然法,對結構方程模型進行擬合,并對模型進行修正:χ2=9.386(P=0.052),χ2/df=2.347,RMSEA=0.048,IFI=0.997,CFI=0.997,GFI=0.995,AGFI=0.973,NFI=0.995,表示模型整體擬合良好;另外,本研究各條路徑系數均具有統計學意義(均P<0.01)。綜上,關系模型成立。結構方程模型中各變量間的效應分解見表2,抑郁情緒的中介效應為0.230(-0.778與-0.296乘積),占總效應的24.86%;孤獨情緒的中介效應為0.137(-0.803與-0.171乘積),占總效應的14.81%。進一步應用Bootstrap法檢驗中介效應,計算中介效應95%CI,樣本量選擇5 000,結果顯示,抑郁情緒在社會隔離對生活質量的影響關系中,間接效應為0.907,95%CI為(0.730,1.103),表明抑郁情緒的中介效應顯著;孤獨情緒在社會隔離對生活質量的影響關系中,間接效應為0.625,95%CI為(0.449,0.830),表明孤獨情緒的中介效應顯著。

圖1 老年人社會隔離、抑郁孤獨負性情緒及生活質量的結構方程模型圖

表2 結構方程模型中各變量間的效應分解

3 討論

3.1老年人社會隔離、抑郁、孤獨及生活質量現狀 本研究結果顯示,老年人社會隔離得分為(14.95±4.58)分,發生率為29.7%,其中家庭隔離發生率為12.3%,朋友隔離發生率為42.1%,老年人社會隔離處于高風險等級,且朋友隔離更嚴重,與李少杰等[14]的研究基本一致。提示青島市老年人社會隔離發生風險較高,值得關注;且老年人更易發生朋友隔離,這可能與中國傳統“孝文化”有關,使得老年群體中家庭功能更凸顯,因而家庭隔離發生率相對低。本研究抑郁發生率為22.8%,高于武漢市老年人抑郁發生率(17.52%)[15],可能是測評工具及樣本量不同所致。孤獨總分(42.06±8.53)分,處于明顯孤獨感等級,評分高于沈陽市老年人孤獨感水平[16],可能是因為青島市經濟發展迅速,人口流動大,且生活環境變化快,導致老年人社會關系疏松,環境陌生感增加。生活質量總均分為(113.02±10.56)分,為中等健康狀況水平,其中軀體健康和心理健康得分均處于一般水平,說明青島地區老年人整體生活質量尚可,但仍有提升空間。

3.2老年人社會隔離、抑郁、孤獨及生活質量的相關性分析 表1結果顯示,社會隔離、抑郁、孤獨及生活質量顯著相關(均P<0.01),且社會隔離得分越低即風險越高者,抑郁、孤獨負性情緒發生率越高,而社會隔離風險越低者生活質量越高,與相關研究結論一致[4]。因此,社區應完善老年服務體系,幫助老年人維持和發展社會關系網絡,呼吁給予老年人更多的家庭關懷和社會支持,促進其社會參與和交往,以降低社會隔離發生風險。此外,老年人抑郁和孤獨情緒越明顯,其生活質量越差,與王鳳姿[17]的研究一致。提示應重視老年人的精神心理健康,鼓勵老年人訴說,通過開展情感交流、心理輔導等活動,減少不良情緒的發生,增加其生活滿意度和幸福感,從而提高生活質量。

3.3抑郁、孤獨負性情緒在社會隔離與生活質量間的中介效應 本研究結果顯示,社會隔離可直接影響老年人生活質量(β=0.558),還可通過抑郁、孤獨負性情緒的部分中介作用間接影響其生活質量(β=0.367);抑郁和孤獨負性情緒的中介效應分別占總效應的24.86%和14.81%。表明抑郁和孤獨是社會隔離影響老年人生活質量的重要途徑及內部危險因素,即社會隔離可通過增大老年人抑郁、孤獨情緒的發生風險,導致其生活質量水平降低。分析原因,老年人常面臨軀體功能、社會角色、家庭結構及生活方式等改變,導致社會關系網絡縮小,易產生應激性心理壓力,出現抑郁和孤獨負性情緒,影響其生活質量[18];積極的社會適應與社會交往可使老年人獲得更豐富的社會資源及支持,有利于增強老年人的自我效能,使老年人保持積極情緒,更加自信地生活[19];而缺乏社會參與和融入的老年人,常與社會疏離,其社交活動范圍局限,導致社會隔離風險增加,生活信息和情感支持匱乏,易使老年人產生抑郁和孤獨感,從而降低其生活質量[20]。因此,對社會關系網絡較薄弱的老年人,應重點關注其心理需求滿足情況,及時發現并改善不良情緒,以減少社會隔離對生活質量的負面影響。

3.4對策及建議 降低老年人社會隔離風險可從社區和個體兩方面入手。在社區方面,建議社區衛生工作者將老年人社會關系網絡納入健康檔案管理,密切關注并定期評估老年人家庭、朋友等關系網絡狀況,以及時識別和篩查社會隔離老年人;此外,應充分整合利用社區資源,拓展社區衛生服務職能,成立老年人社會活動管理小組,通過定期組織社區聯歡、鄰里互助等多樣化的“夕陽紅”活動,為老年人參與和融入社會搭建更多的平臺和機會,創建老年友好型社區。在個體方面,家庭應注重與老年人的互動交流,著力滿足其情感和社交需求;同時,老年人自身應改變固有思想和對社會的認知,積極主動地參加社會活動,真正實現晚年價值。

4 小結

本研究結果顯示,老年人社會隔離、抑郁、孤獨及生活質量間存在顯著相關性,社會隔離可直接影響老年人生活質量,還可通過抑郁、孤獨的部分中介效應間接影響其生活質量。因此,國家和社會應重視老年人的社會關系和社會功能,豐富老年人的社會網絡聯系,以提高其生活質量,促進健康老齡化。本研究僅在青島市6個社區進行調查,樣本量和地域存在局限性,未來可開展多中心、大樣本研究。