肩三針針刺聯合手法治療對運動性肩袖損傷患者關節活動度的影響

周 凱

(山東省濟南市田徑運動中心,山東 濟南250033)

肩袖損傷多是由于外傷或反復運動造成的損傷,也是引起肩周疼痛、肩關節障礙的常見病[1]。該病多發于關節反復活動的勞動者和運動員,在運動員中尤其以排球、手球、標槍等肩部運動負荷大的項目最為常見,常表現為頸肩部疼痛、肩關節無力及活動困難等。若未及時接受相關治療,可能會導致患者出現肩關節不穩或繼發性關節攣縮,造成肩關節障礙,嚴重影響患者的運動競技水平和正常生活質量[2-3]。目前,臨床治療運動性肩袖損傷患者以緩解局部損傷的炎癥、消除疼痛及促進肩關節功能恢復等原則為主,中醫外敷能夠緩解患者的癥狀,改善肩關節功能[4]。本文主要探討肩三針針刺聯合手法治療對運動性肩袖損傷患者關節活動度的影響,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2016年4月至2019年4月濟南市田徑運動中心訓練科收治的運動性肩袖損傷患者82例,按照隨機數字表法分為對照組40例和觀察組42例。對照組男22例,女18例;年齡15~28歲,平均(20.43±3.46)歲;病程1~10個月,平均(3.62±1.73)個月;病變部位:左肩13例,右肩27例。觀察組男21例,女21例;年齡15~27歲,平均(20.07±3.28)歲;病程1~10個月,平均(3.73±1.85)個月;病變部位:左肩14例,右肩28例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 參照《骨與關節損傷》中肩袖損傷的相關診斷標準[5],根據臨床體檢及影像學檢查進行診斷:①經MRI檢查顯示肌腱信號強度局限性提高而連續性仍存在,肩峰下滑囊伴有積液。②肩峰下或肱骨大結節處有壓痛感。③肩峰下間隙出現疼痛或伴有上舉不能時,為陽性。④患臂上舉60°~120°時,肩前方或肩峰處疼痛。⑤盂肱關節在主動或/和被動活動中出現摩擦聲。⑥經肩墜落試驗,被動抬高上臂至90°后無法自主支撐。凡同時具備上述①與②項,且合并任1項或多項者即可確診。患者均為運動員,患者及家屬均知情并同意本研究。

1.3 排除標準 ①無法堅持康復治療者。②認知、精神功能障礙者。③心、肝、腎等系統疾病及惡性腫瘤者。

2 治療方法

2.1 對照組 采用手法治療。具體方法如下:手法治療以推拿及關節松動為主,在患者肩關節及其周圍肌肉部位采用法、拿捏法進行往返治療,以放松患者局部肌肉。在關節活動范圍內,由小范圍至大范圍漸進式推動肩關節,直至推動到肩關節活動的最大承受范圍位置,以肩關節周圍軟組織有牽拉感為宜。然后點按肩后、臑腧、肩井、阿是穴等穴位,每個穴位點按1 min左右。每日1次,每次30 min,5 d為1個療程,共治療2個療程。

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上聯合肩三針針刺治療。具體方法如下:患者取仰臥位,取肩髃、肩髎、肩貞穴,消毒穴位后,選用0.35 mm×40 mm華佗牌一次性無菌針灸針(蘇州醫療用品廠有限公司,蘇械注準20162270970)進行針刺,行提插捻轉手法,以得氣為度,留針20 min。每日1次,5 d為1個療程,共治療2個療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 ①臨床療效。治愈:疼痛感消失,肩關節外展及內旋均恢復正常;好轉:肩關節活動功能趨于正常,肩關節外展及內旋時僅有輕度不適感;無效:疼痛感無任何好轉甚至加重,癥狀無改善。總有效率=(治愈+好轉)例數/總例數×100%。②肩關節活動度。分別于治療前后采用量角器測量患者的主動肩關節活動度(AROM)及被動肩關節活動度(PROM),主要有前屈、后伸及外展角度,所有患者均連續測量3次,取平均值作為測量結果。

3.2 統計學方法 采用SPSS 18.0統計軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

3.3 結果

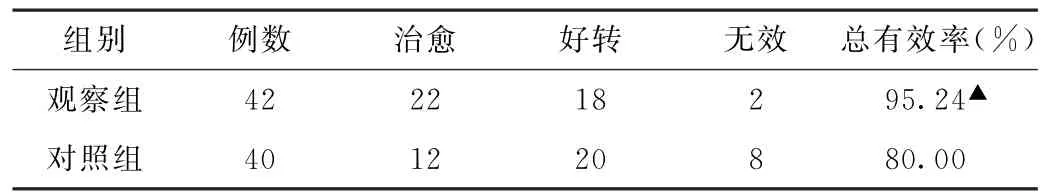

(1)臨床療效比較 觀察組治療總有效率為95.24%(40/42),高于對照組的80.00%(32/40),差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組運動性肩袖損傷患者臨床療效比較(例)

(2)AROM角度比較 治療前,兩組AROM前屈、后伸及外展角度比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組AROM前屈、后伸及外展角度均較治療前增大,且觀察組大于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組運動性肩袖損傷患者治療前后主動肩關節活動度角度比較(°,±s)

表2 兩組運動性肩袖損傷患者治療前后主動肩關節活動度角度比較(°,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 前屈 后伸 外展觀察組 42 治療前 109.86±37.38 30.23±9.16 80.85±26.17治療后 158.74±43.12△▲ 55.03±12.75△▲ 143.48±41.56△▲對照組 40 治療前 108.73±40.24 29.38±8.25 82.56±25.23治療后 126.54±41.13△ 48.71±16.54△ 126.03±27.41△

(3)PROM角度比較 治療前,兩組PROM前屈、后伸及外展角度比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組PROM前屈、后伸及外展角度均較治療前增大,且觀察組大于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組運動性肩袖損傷患者治療前后被動肩關節活動度角度比較(°,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 前屈 后伸 外展觀察組 42 治療前 123.62±35.20 35.21±9.65 88.23±28.16治療后 165.87±44.42△▲ 58.47±17.20△▲ 149.03±33.85△▲對照組 40 治療前 122.34±38.94 34.16±9.97 86.41±27.05治療后 132.84±42.95△ 50.81±16.74△ 130.46±32.02△

4 討論

肩袖損傷是肌肉骨骼系統的常見病,主要由于長期過度使用肩部反復的撞擊、磨損,從而導致肩袖損傷[6]。在肩袖發生損傷后,患者在初期可感受到明顯的肩前外側疼痛,部分患者會伴有局部腫脹、活動受限等癥狀,若未得到及時有效的治療,可能導致局部軟組織發生粘連、攣縮等現象,最終導致活動受限,嚴重影響患者的正常生活[7]。

中醫將肩袖損傷歸為“痹證”范疇,認為該病是由血液瘀滯而導致局部氣血不暢、經絡不通,從而致使活動受限[8]。因此,鎮痛、松解肩部軟組織痙攣及疏通患處氣血是治療該病的主要原則。肩三針針刺法能夠調節和改善患處的局部血液循環,激活患者體內嗎啡樣物質,從而起到鎮痛作用。肩髃、肩髎、肩貞穴是肩關節部位的關鍵穴位,其中肩髃位于肩端部肩峰與肱骨大結節之間,針刺后能發揮舒經活絡、通利關節之功;肩髎位于肩髃穴后方,針刺該穴能發揮通經活絡之功;肩貞位于肩關節后下方,針刺該穴可治療肩胛疼痛、手臂不舉、上肢麻木等癥狀[9]。肩三針針刺后再聯合手法治療,能夠改善關節活動度,增強通經、活絡、止痛的效果。本研究結果顯示,觀察組治療總有效率明顯高于對照組,提示肩三針針刺聯合手法治療運動性肩袖損傷患者的效果較好;兩組治療后AROM及PROM的前屈、后伸、外展角度均較治療前增大,且觀察組明顯大于對照組,表明肩三針針刺聯合手法治療運動性肩袖損傷患者可明顯提高關節活動度。

綜上所述,肩三針針刺聯合手法治療運動性肩袖損傷患者的效果較好,能夠明顯提高其關節活動度,值得臨床推廣應用。