火針配合刺絡拔罐治療帶狀皰疹后遺神經痛的臨床觀察※

張秋華

(山東省菏澤市中醫(yī)醫(yī)院,山東 菏澤274000)

帶狀皰疹是感染水痘-帶狀皰疹病毒所致,屬于病毒性皮膚疾病,臨床主要通過抗病毒、止痛措施治療帶狀皰疹,但是部分患者局部皮損恢復后,神經節(jié)內仍潛伏部分病毒,使神經節(jié)疼痛,臨床稱其為帶狀皰疹后遺神經痛。帶狀皰疹后遺神經痛患者多為60歲以上的老年人,具有遷延難愈、治療難度大、病機復雜等特點。中醫(yī)將帶狀皰疹稱為“蛇串瘡”“纏腰火丹”等,治療以涼血、瀉火、解熱、平肝、止痛、理氣為主,主要療法包括針刺、艾灸、中藥口服、拔罐、刺血療法等[1-2]。本研究主要觀察火針配合刺絡拔罐治療帶狀皰疹后遺神經痛的臨床效果,現(xiàn)報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2018年3月至2019年3月菏澤市中醫(yī)醫(yī)院收治的70例帶狀皰疹后遺神經痛患者,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組35例。觀察組男19例,女16例;年齡42~70歲,平均(56.9±3.3)歲;病程1~5個月,平均(3.3±1.2)個月。對照組男20例,女15例;年齡43~70歲,平均(57.3±3.1)歲;病程1~4個月,平均(3.1±0.9)個月。兩組患者一般資料比較,差異均無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參考《蛇串瘡中醫(yī)診療指南(2014年修訂版)》:局部皮損恢復后至少連續(xù)疼痛4周,且表現(xiàn)為燒灼痛、刀割痛等;局部色素沉著,部分神經支配部位觸覺、痛覺明顯異常[3]。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;患者簽署知情同意書。

1.4 排除標準 精神異常或認知障礙、治療依從性差的患者。

2 治療方法

2.1 對照組 單純采用火針治療。首先,確定皮損處后,選取阿是穴,治療點為皰疹消退后的色素沉著、疼痛感最強的部位,然后再選取相應部位的夾脊穴,具體操作如下:選取直徑為0.8 mm火針,協(xié)助患者保持舒適體位,常規(guī)消毒火針和穴位,用酒精燈燒灼火針,使其針體變通紅后迅速刺入穴位,針刺深度2~5 mm,針刺2下。每隔1 d治療1次,5次為1個療程,治療2個療程后評估療效。

2.2 觀察組 在火針治療后配合刺絡拔罐。火針治療后,在局部針刺點拔罐,10 min后取下。每次取3~5個穴位拔罐。針刺拔罐后24 h內禁止沾水,局部保持干燥以避免感染。每隔1 d治療1次,5次為1個療程,治療2個療程后評估療效。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 ①臨床療效。治愈:疼痛消失,隨訪6個月未復發(fā);顯效:痛感顯著減輕,日常生活、睡眠未受影響;有效:疼痛基本緩解,日常生活略受影響,經常影響睡眠;無效:仍有疼痛或疼痛加重,難以入睡。總有效率=(治愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。②疼痛程度。采用視覺模擬評分法(VAS)評估患者的疼痛程度,分值范圍為0~10分,分值越高表明疼痛越劇烈。③睡眠質量。采用匹茲堡睡眠質量指數量表(PSQI)評估患者的睡眠質量,滿分100分,分值越高表明睡眠質量越好。④復發(fā)率。隨訪觀察6個月,記錄復發(fā)病例。

3.2 統(tǒng)計學方法 采用SPSS 22.0統(tǒng)計軟件分析數據。計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗;計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05為差異具有統(tǒng)計學意義。

3.3 結果

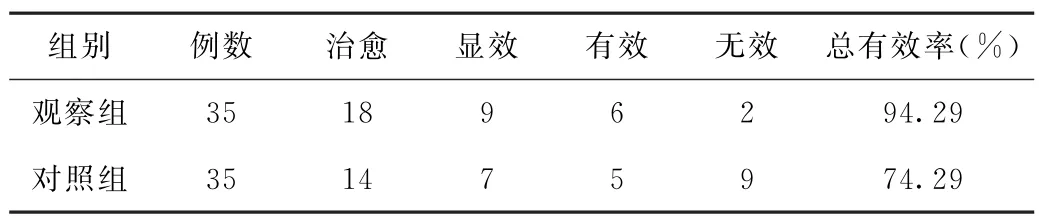

(1)臨床療效比較 治療后,觀察組治療總有效率為94.29%(33/35),高于對照組的74.29%(26/35),差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組帶狀皰疹后遺神經痛患者臨床療效比較(例)

(2)VAS、PSQI評分比較 治療后,兩組VAS、PSQI評分比較治療前后均有明顯改善,且觀察組VAS評分低于對照組,PSQI評分高于對照組,差異均有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組帶狀皰疹后遺神經痛患者治療前后視覺模擬評分法評分、匹茲堡睡眠質量指數量表評分比較(分,±s)

表2 兩組帶狀皰疹后遺神經痛患者治療前后視覺模擬評分法評分、匹茲堡睡眠質量指數量表評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 VAS評分PSQI評分治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 35 8.2±0.5 2.8±0.5△▲ 45.4±5.7 86.3±11.8△▲對照組 35 8.1±0.7 5.5±0.7△ 45.5±5.9 62.4±9.5△

(3)復發(fā)率比較 治療后隨訪6個月,觀察組復發(fā)率為5.71%(2/35),低于對照組的20.00%(7/35),差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

4 討論

西醫(yī)認為,帶狀皰疹后遺神經痛的發(fā)生是感染帶狀皰疹病毒所致,屬于嗜神經性病毒性感染。該種病毒會侵襲皮膚感覺神經末梢,進而沿著神經移動并潛伏在脊髓后根的神經節(jié)中,若宿主細胞免疫力減弱,病毒便會激活,導致神經節(jié)發(fā)生炎癥、壞死。帶狀皰疹后遺神經痛若得不到及時治療,會嚴重影響患者的身心健康。研究認為,帶狀皰疹后遺神經痛的發(fā)生與免疫力減弱、未及時進行抗病毒治療有關。常規(guī)西醫(yī)治療通常以神經阻滯藥物為主,雖然療效尚可,但藥物不良反應較多,不利于患者預后。

中醫(yī)認為,帶狀皰疹后遺神經痛的發(fā)生與脾濕郁久、肝膽火旺有關,身體虛弱導致正氣耗傷,毒邪乘虛而入所致。本研究結果顯示,治療后,觀察組治療總有效率高于對照組(P<0.05);觀察組PSQI評分高于對照組(P<0.05),VAS評分低于對照組(P<0.05),復發(fā)率低于對照組(P<0.05)。證實火針配合刺絡拔罐能夠顯著提高帶狀皰疹后遺神經痛患者的臨床療效,減輕疼痛感,改善其睡眠質量,且復發(fā)率較低。原因分析:通過火針刺激疼痛部位、色素沉著點、阿是穴等針刺點,使局部皮膚產生溫熱感,達到活血、行氣、通絡、溫經的目的,改善局部微循環(huán),加快機體新陳代謝,從而修復受損的神經組織[4]。刺絡拔罐可以良性刺激皮部絡脈,調節(jié)臟腑經絡,使氣血調和,進而修復受損的神經組織[5]。此外,為確保臨床療效和操作安全,針刺時須保證穿刺針燒至通紅,達到一定溫度后方可點刺穴位,且操作要準、快、穩(wěn),進而達到較好的止痛效果。

綜上所述,在火針治療后,對帶狀皰疹后遺神經痛患者進行刺絡拔罐,不僅可以迅速止痛,還可以改善患者的睡眠質量,降低其復發(fā)率,值得在臨床中推廣應用。