舒筋洗藥聯合功能鍛煉治療橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬的臨床觀察

顏群芳,陳 鶴,李雪媚

(廣東省佛山市中醫院,廣東 佛山528000)

橈骨下端骨折是指發生在橈骨遠端2~3 cm處的橈腕關節或下尺橈關節的骨折。臨床上主要使用手法復位加小夾板固定法治療,但由于夾板固定后,患肢需長時間制動,導致肌肉有氧代謝能力、耐力和肌力下降,影響患肢功能恢復。此外,由于術后部分患者因疼痛、康復訓練不規范或不充分,容易造成后期腕關節僵硬[1]。目前,臨床對橈骨下端骨折康復以外用藥物治療配合功能訓練多見。臨床實踐表明,舒筋洗藥外敷對緩解骨折后關節僵直有較好的療效[2]。基于此,本研究探討舒筋洗藥聯合功能鍛煉治療橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬的臨床療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2018年2月至2019年8月在佛山市中醫院就診的100例橈骨下端骨折小夾板術后伴有腕關節僵硬的患者,按照隨機數字表法分為對照組和治療組,每組50例。對照組男18例,女32例;年齡22~60歲,平均(42.18±6.74)歲;病程6~17周,平均(9.35±2.76)周;患側:左側17例,右側33例;骨折類型:伸直型26例,屈曲型11例,Barton骨折8例,反Barton骨折5例。治療組男20例,女30例;年齡20~60歲,平均(42.36±6.24)歲;病程6~18周,平均(9.24±2.84)周;患側:左側19例,右側31例;骨折類型:伸直型25例,屈曲型13例,Barton骨折7例,反Barton骨折5例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參考《中西醫結合骨傷康復學》中橈骨下端骨折術后伴腕關節僵硬的診斷標準:有明確的外傷史;腕部腫痛,有活動障礙;腕關節影像學顯示橈骨遠端可見骨折線或骨折痕跡[3]。

1.3 納入標準 ①符合上述診斷標準。②年齡20~60歲。③患者簽署知情同意書。

1.4 排除標準 ①嚴重骨質疏松者。②伴血管、神經損傷者。③因腫瘤、感染等因素導致橈骨下端骨折者。④有局部皮膚潰瘍或對舒筋洗藥過敏者。

1.5 剔除標準 ①基線資料不完整者。②治療過程接受其他方案治療者。③不按療程治療者。④出現不良反應者。

2 治療方法

2.1 對照組 術后給予功能鍛煉。①被動功能鍛煉:首先按揉、彈撥腕關節周圍軟組織,然后雙手并列握住患側腕關節,行搖擺屈伸手法,活動度逐漸增大,緩慢進行,循序漸進。②主動功能鍛煉:用寬度適合的橡皮筋,健側的手抓住橡皮筋的一端,患側的手抓住橡皮筋的另一端,用健手帶動患手做腕部背伸、掌屈、內收、外展等動作。每次持續鍛煉15 min,每日2次,1周為1個療程,共治療4個療程。

2.2 治療組 在對照組治療基礎上給予舒筋洗藥熏洗治療。操作方法:取一個清潔盆,將1包舒筋洗藥(主要藥物為威靈仙、蘇木、透骨草、伸筋草、川芎、莪術、艾葉等,粵藥制字Z20070929,6 g/包)放入盆內,加入1 000 mL熱水攪勻。患者取坐位,將患肢置于熏洗架熏蒸,待水溫降至40℃時將患肢浸入藥液中泡洗,直至藥液變涼。每日1次,1周為1個療程,共治療4個療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①腕關節功能評分:參考《實用骨科學》中有關關節功能評分標準進行評價,包括疼痛、腫脹、功能障礙等項目,每個項目分值為1~3分,總分5~15分,分數越低表示關節功能越好[4]。②日常生活活動能力評分:根據改良Barthel指數對患者提物、進食、穿衣等操作進行評定,總分0~100分,分數越高表示日常生活活動能力越好。③腕關節掌屈及背伸角度:使用量角器測量腕關節功能位上(食指與前臂的縱軸在一條直線上)掌屈、背伸角度。④臨床療效。

3.2 療效評定標準 采用療效指數進行療效評定,療效指數=(治療前腕關節功能評分-治療后腕關節功能評分)/治療前腕關節功能評分×100%。痊愈:療效指數≥75%;顯效:51%≤療效指數≤74%;好轉:25%≤療效指數≤50%;無效:療效指數≤24%。

3.3 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件進行數據分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.4 結果

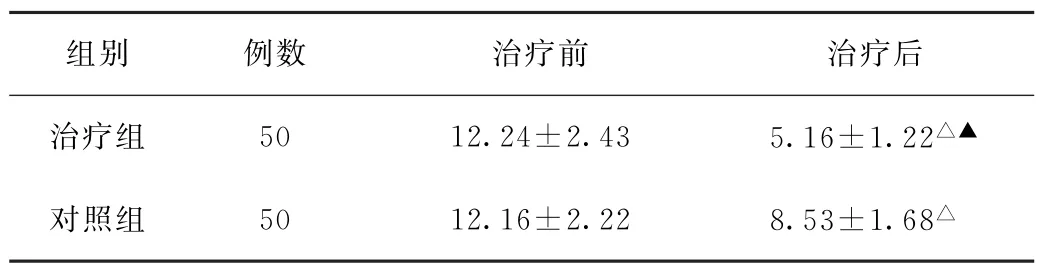

(1)腕關節功能評分比較 治療后,兩組腕關節功能評分均較治療前降低,且治療組低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬患者治療前后腕關節功能評分比較(分,±s)

表1 兩組橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬患者治療前后腕關節功能評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后治療組 50 12.24±2.43 5.16±1.22△▲對照組 50 12.16±2.22 8.53±1.68△

(2)日常生活活動能力評分比較 治療后,兩組日常生活活動能力評分均較治療前升高,且治療組高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬患者治療前后日常生活活動能力評分比較(分,±s)

表2 兩組橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬患者治療前后日常生活活動能力評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后治療組 50 72.17±8.14 94.64±9.28△▲對照組 50 74.22±8.20 83.42±9.08△

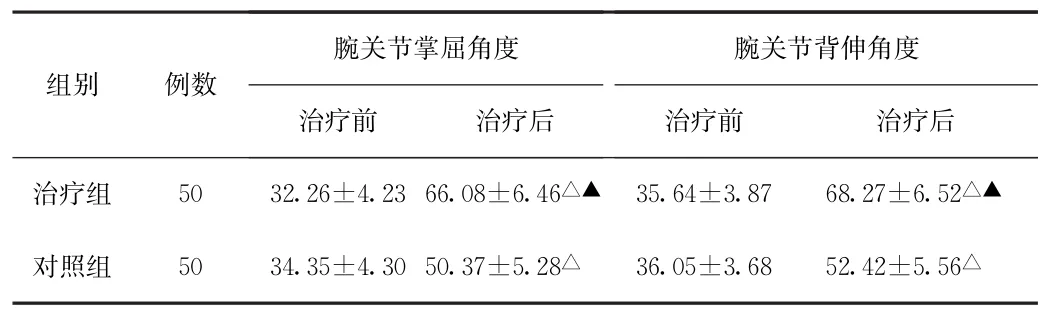

(3)腕關節掌屈及背伸角度比較 治療后,兩組腕關節掌屈角度和背伸角度均較治療前增大,且治療組大于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬患者治療前后腕關節掌屈及背伸角度比較(°,±s)

表3 兩組橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬患者治療前后腕關節掌屈及背伸角度比較(°,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

腕關節掌屈角度 腕關節背伸角度組別 例數治療前 治療后 治療前 治療后治療組 50 32.26±4.23 66.08±6.46△▲ 35.64±3.87 68.27±6.52△▲對照組 50 34.35±4.30 50.37±5.28△ 36.05±3.68 52.42±5.56△

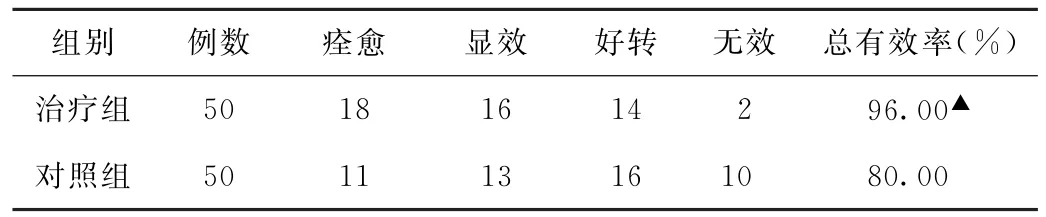

(4)臨床療效比較 治療組治療總有效率為96.00%(48/50),高于對照組的80.00%(40/50),差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬患者臨床療效比較(例)

4 討論

橈骨下端骨折是骨傷科常見病,手法整復是橈骨下端骨折的治療手段之一,但常因整復后固定時間過長、固定范圍過大、忽視功能鍛煉等因素而導致腕關節僵硬,多表現為腕關節疼痛、活動受限[5-6]。目前,對于關節僵硬的發病機制主要包括以下兩個方面:一是骨折愈合過程中骨折部位肌肉與骨折端形成粘連及肌肉本身損傷后的瘢痕化;二是損傷后傷肢的制動過程,致使關節和肌肉無法進行充分運動,引發局部循環障礙,引起靜脈和淋巴阻滯,肌肉、韌帶缺血缺氧,組織及肌肉間形成水腫、粘連、攣縮,使活動受限,從而形成關節僵硬[7-8]。若不及時治療,可能導致腕關節功能永久性喪失,加重患者的致殘程度,嚴重影響其日常生活和工作。

目前,現代醫學對于橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬的治療方法主要包括保守治療和手術治療。手術治療有關節松解術、關節融合術或人工關節置換術,但手術治療常伴有不同程度的不良反應,如通過手術僅能剝離粘連組織,無法改變關節僵硬的病理過程,且手術過程容易再次引起周圍軟組織損傷,術后易再發粘連;手術費用較高,增加患者的經濟負擔;術后護理不當和長時間制動等因素均會引發其他并發癥。保守治療有口服非甾體抗炎藥、物理治療、康復鍛煉、牽伸等方法,但療效不一。中藥熏洗是中醫特色外治法之一,其治療作用與熱作用和透皮吸收有關,通過熱效應,促進局部血液循環,有利于藥物透皮吸收,發揮治療作用[9]。橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬患者骨折后經脈受損,氣血離經,氣滯血瘀,故應配合活血化瘀藥物,以祛瘀生新,促進骨折愈合。

本研究所用舒筋洗藥主要由威靈仙、蘇木、透骨草、伸筋草、川芎、莪術、艾葉等藥物組成,根據骨折氣滯血瘀、經脈不通的病因病機進行組方。方中威靈仙祛風除濕,通絡止痛;蘇木行血破瘀,消腫止痛;透骨草祛風除濕,舒筋止痛;伸筋草舒筋通絡,消腫止痛,善治關節屈伸不利、筋脈拘急;川芎、莪術活血行氣,消腫止痛;艾葉溫經通脈,調理氣血,散寒止痛。全方共奏舒筋活絡、散瘀消腫、散寒除濕的功效。楊炎珠[10]研究認為,使用舒筋洗藥熏洗局部可增加患者局部肌腱、韌帶、關節囊等組織的延展性,緩解肌痙攣。張風華[2]研究認為,舒筋洗藥外敷能夠改善局部循環,促進新陳代謝,松解粘連。沈釗雄等[11]將舒筋洗外用顆粒應用于colles骨折后期,可明顯提高腕關節功能恢復情況。

本研究結果顯示,舒筋洗藥聯合功能鍛煉治療橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬,不僅可以降低患者腕關節功能評分,還能提高日常生活活動能力,改善腕關節掌屈及背伸角度,臨床療效顯著。表明舒筋洗藥聯合功能鍛煉治療橈骨下端骨折小夾板術后腕關節僵硬,有利于腕關節功能恢復,改善腕關節活動功能,值得臨床推廣應用。