自擬葛根止瀉湯聯合蒙脫石散治療濕熱型小兒腹瀉的臨床觀察

褚拴變

(山西省婁煩縣婦幼保健計劃生育服務中心,山西 太原030300)

小兒腹瀉的發生與季節變化、病毒及細菌感染有密切聯系,臨床癥狀主要表現為大便狀態異常、排便次數過多,并伴隨惡心、發熱、嘔吐及精神萎靡等癥狀,嚴重影響患兒的身心健康[1]。小兒臟器功能及免疫力尚不健全,對外來致病菌的抵抗力較弱,如不及時治療將導致繼發感染性疾病[2]。蒙脫石散是臨床治療小兒腹瀉的常用藥物,可在腸黏膜表層形成屏障,從而阻止病原菌的繁殖與擴散。中醫根據中醫辨證分型治療小兒腹瀉,具有多靶向、多層次的治療優勢。本研究旨在探討自擬葛根止瀉湯聯合蒙脫石散治療濕熱型腹瀉患兒的臨床療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年6月至2019年6月在婁煩縣婦幼保健計劃生育服務中心接受治療的38例濕熱型腹瀉患兒,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組19例。對照組男11例,女8例;年齡0.5~6.0歲,平均(2.65±0.48)歲;病程1~5 d,平均(2.94±0.89)d。觀察組男10例,女9例;年齡0.5~6.0歲,平均(2.78±0.61)歲;病程1~6 d,平均(3.01±0.71)d。兩組患兒一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可對比性。

1.2 診斷標準 ①西醫診斷參考《中國腹瀉病診斷治療方案》中小兒腹瀉的診斷標準[3]。②中醫辨證為濕熱瀉[4],主癥:泄瀉腹痛,瀉下急迫,或瀉而不爽,氣味臭穢;次癥:肛門灼熱,煩渴,溲少;舌脈:舌質紅,苔薄黃,脈滑數。

1.3 納入標準 ①符合上述診斷標準。②患兒家屬均自愿簽署知情同意書。

1.4 排除標準 ①細菌性痢疾或阿米巴痢疾患兒。②肝、腎功能障礙患兒。③免疫功能障礙患兒。④對本研究所用藥物不耐受患兒。

2 治療方法

兩組患兒入院后均及時給予補液、糾正酸堿平衡及平衡電解質等基礎治療。

2.1 對照組 給予蒙脫石散(通藥制藥集團股份有限公司,國藥準字H20193103,3 g/包)口服治療,0~1歲,每日1包,每日1次;2歲,每日2包,分3次服用;3~6歲,每日3包,分3次服用。連續治療1周。

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上給予自擬葛根止瀉湯治療。處方:葛根30 g,黃連片10 g,車前草10 g,黃芩片10 g,炙甘草6 g,木香6 g。隨癥加減:腹痛者,加白芍10 g;食滯者,加連翹10 g,萊菔子12 g,半夏曲、佛手各8 g;惡心嘔吐頻繁者,加竹茹6 g,旋覆花6 g(包煎),砂仁6 g(后下)。每日1劑,每劑加清水600 m L,煎至300 m L,早晚分2次溫服。連續治療1周。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 ①臨床療效。治愈:臨床癥狀消失,大便性狀及次數恢復正常;顯效:臨床癥狀、大便性狀及次數明顯改善;有效:臨床癥狀部分緩解,大便性狀及次數有所改善;無效:臨床癥狀、大便性狀及次數均無改善,或有加重趨勢。總有效率=(治愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。②炎性因子。采用酶比法檢測兩組患兒治療前后血液中白介素-6(IL-6)、白介素-8(IL-8)、腫瘤壞死因子(TNF-α)水平的變化情況。

3.2 統計學方法 采用SPSS 18.0統計軟件進行數據分析。計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗;計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

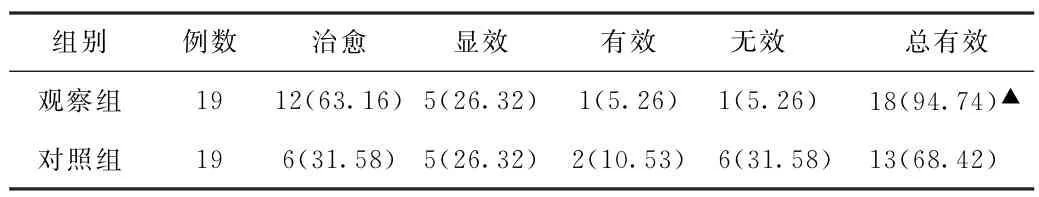

(1)臨床療效比較 治療后,觀察組治療總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組腹瀉患兒臨床療效比較[例(%)]

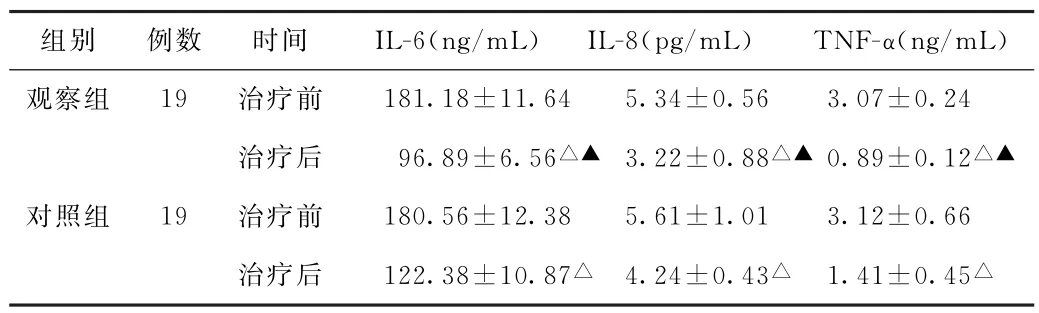

(2)炎性因子變化情況比較 治療后,兩組炎性因子水平均較治療前明顯降低,且觀察組低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組腹瀉患兒治療前后炎性因子變化情況比較(±s)

表2 兩組腹瀉患兒治療前后炎性因子變化情況比較(±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 IL-6(ng/m L)IL-8(pg/m L) TNF-α(ng/m L)觀察組 19 治療前 181.18±11.64 5.34±0.56 3.07±0.24治療后 96.89±6.56△▲ 3.22±0.88△▲0.89±0.12△▲對照組 19 治療前 180.56±12.38 5.61±1.01 3.12±0.66治療后 122.38±10.87△ 4.24±0.43△ 1.41±0.45△

4 討論

臨床中引發腹瀉的誘因較多,人類輪狀病毒、大腸桿菌、金黃葡萄球菌等均是主要致病菌,其次腸道過敏及濫用抗生素也會引發小兒腹瀉[5]。對于輕度腹瀉患兒,西醫通常采用液體療法或微生態制劑調理腸道,嚴重者須聯合抗生素治療[6]。中醫認為,小兒腹瀉是由外邪侵襲、內傷飲食、脾胃虛弱、脾腎陽虛導致的脾胃病變,胃主腐熟水谷,脾主運化水谷精微,脾胃失和則精微不布、水谷難化,故轉為濕邪,積聚于脾胃,從而使精華之氣難以輸化,導致泄瀉。濕熱型小兒腹瀉是由濕邪內蘊、氣機不暢、傳化失常導致的濕熱滯留之證,治療以化濕和中、清熱利濕為主。

蒙脫石散主要為物理止瀉藥物,具有效果好、安全性高的優點,但使用后常出現便秘等不良反應,停藥后易復發。筆者根據古方記載及中醫理論,采用自擬葛根止瀉湯治療濕熱型小兒腹瀉,方中葛根有解肌退熱、升陽止瀉之功;黃連燥濕清熱,瀉火解毒;車前草涼血解毒,清熱利尿;黃芩清熱燥濕,瀉火解毒;炙甘草清熱解毒,和胃補脾;木香行氣止痛,健脾和胃。腹痛者,加白芍養血斂陰,柔肝止痛;食滯者,加連翹、半夏曲、佛手、萊菔子消食除脹,消痞散結,止嘔;頻繁嘔吐者,加竹茹、旋覆花、砂仁降逆止嘔,和中理氣。諸藥合用,共奏清熱利濕、化濕和中、健脾和胃之功。現代藥理學研究表明,黃連中的黃連堿、小檗堿等有效成分能抑制巨噬細胞釋放TNF-α、IL-1β等炎癥因子,減少血液中炎癥因子過度表達,從而起到抗炎的作用;葛根中的有效成分葛根素有明顯的退熱作用,能增強巨噬細胞的吞噬能力,抑制I型變態反應,起到消炎作用[7]。本研究結果顯示,治療后,觀察組治療總有效率高于對照組,且炎癥因子水平均低于對照組,提示自擬葛根止瀉湯聯合蒙脫石散治療濕熱型小兒腹瀉療效確切,能降低患兒炎性因子水平。

綜上所述,自擬葛根止瀉湯聯合蒙脫石散治療濕熱型小兒腹瀉療效確切,可在臨床推廣應用。但本研究僅對自擬葛根止瀉湯在改善腹瀉癥狀及炎癥因子方面進行了研究,對于其安全性及免疫功能的影響還有待進一步研究。