清朝前期關外三京的營建及其民族特色淺析

何婷婷

(遼寧建筑職業學院,遼寧 遼陽 111000)

1 清朝前期關外三京營造概況

1621年努爾哈赤將后金都城從赫圖阿拉遷往遼陽,在太子河東岸建東京城。1625年因戰略需求,又將都城遷往沈陽。為清晰展現清朝前期關外三京營建情況,從建城時期、地理位置、占地規模、城墻建造、筑城結構、城市防御、功能布局和城市形態等8個方面進行如下匯總(見表1)。

2 清朝前期關外三京營建的分析

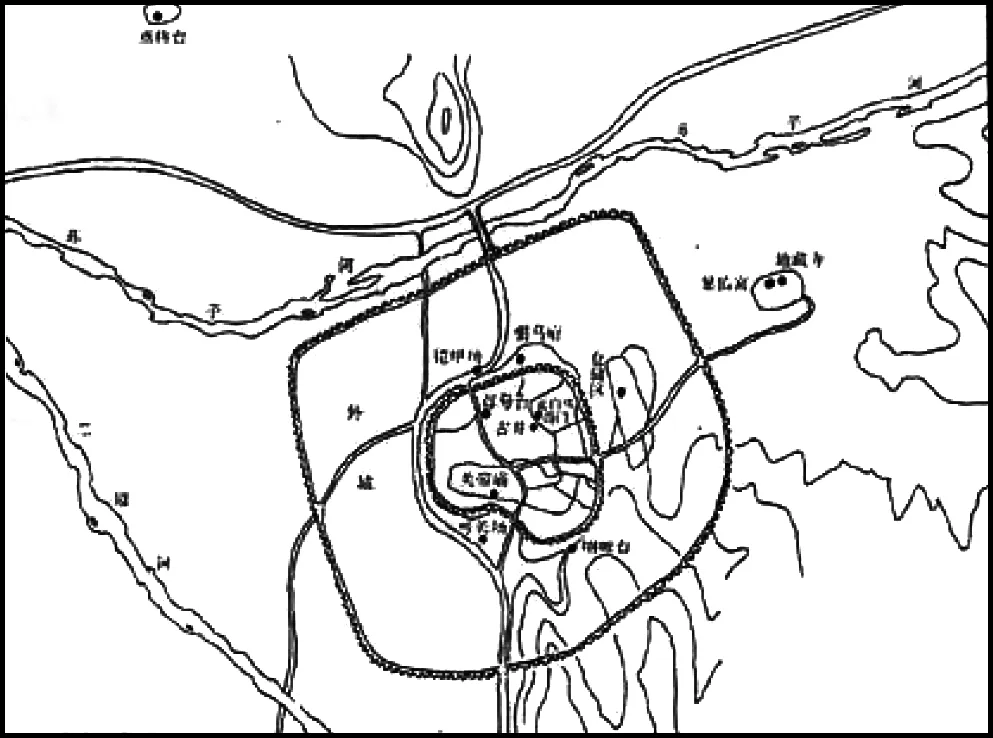

通過對表1的分析,本文對興京赫圖阿拉城(見圖1)、東京遼陽城(見圖2)和盛京沈陽城(見圖3)的城市營建進行比較。

圖1 興京城圖

圖2 東京城圖

圖3 盛京城闕圖

表1 清朝前期關外三京營建情況統計表

1)城址選擇。三者選址都具備地理位置優越、水源充足、便于生產的特點。從地理環境上看,赫圖阿拉城是典型的山城,東京城處于丘陵地帶,而盛京城地處平原、地勢寬闊平坦,是典型的平原城。

2)筑城技術。東京城的筑城技術較赫圖阿拉城先進,較盛京城落后一些。興京赫圖阿拉城為土木筑城,城墻是比較原始方法修建的夯土布椽式土石城。而東京城則為比較堅固的土石混筑結構城墻,這表現出了筑城技術的進步。而后金遷都沈陽后,隨著建筑技術和制磚技術的發展,盛京城采用更為先進的磚石混筑。

3)城市防御設施。赫圖阿拉城的軍事防御設施比較簡單,內城城門皆筑甕門,城上有環置射箭竇穴作為防御。東京城的防御設施較前者有很大的發展。城八門各有敵樓,城四角有角樓,城有甕城券洞,城西南角有一個半繞著城池的新月形水泡。盛京沈陽城防御工事較東京城更為完備。城外有寬闊的城池,城墻上有女墻,城門外筑甕城。城墻上有垛口650個,有敵樓八座,城四角有角樓。

4)城市規模。興京城規模較小,且建筑低矮分散。東京城較興京城規模未明顯增大,但城垣和城門規模有所擴大,城中建筑有所增加。盛京城規模最大,建筑最為宏偉。城周長九里,角樓、門樓皆俱,宮殿顯赫,鳳凰樓巍峨高聳,城外三五里仍建塔和寺廟。

5)功能布局。興京城建筑布局最為分散,宮殿居高不居中,廳堂合署一處,宮殿渾然一體,無正規住室。東京城布局有所規范,宮與殿分設兩處。城中高處筑“八角殿”、“汗王宮”建在它以西約100 m的高崗上。城四面八門,呈對稱布置。盛京城宮殿建筑布局最為規整,皇宮居中,朝廷分置,主次分明,尊卑有序,體現了滿漢文化的融合。

6)城市形態。女真人早期依山筑城,城的形狀均不規則。興京赫圖阿拉城為山城,平面形態呈現不規則的圓角方形;遼陽東京城為丘陵城,城池為不十分規則的四角菱形;盛京沈陽城為平原城,城市形狀最為規則,為傳統的四方形,這也是中國古代城市最為常見的城市形態。

7)建筑藝術。興京城青磚素瓦,樸實無華,不雕琢,無彩繪。東京城建筑藝術較興京城有所提升,殿頂首用琉璃瓦,將旗下自燒的青磚瓦件改成了皇家獨用的黃綠琉璃瓦件,紋飾也采用了比較規矩的龍鳳圖案。盛京城建筑藝術兼容并蓄,將滿、漢、蒙、藏等多民族藝術融合,風格最為獨特。其大殿建筑,重檐廡殿、丹漆彩繪、五彩琉璃,輝煌壯麗。

3 清朝前期關外三京營造特點

清入關前努爾哈赤在關外營建的這三座都城,在不同時期、不同地域、不同戰略形勢、不同生產水平狀況下建造,其各具特點,不斷發展創新,同時也展現了地域、形制規模、功能布局等方面不同程度的遞進與演變。

1)興京赫圖阿拉城營建特點:依山筑城,規模小型,宮殿一體,建造技術簡單樸素。

2)重要創新點:后金第一都城,首次建“殿”,殿內設置“御座”。其宮殿選址,首次由山上移至臺岡,這是女真建筑史上一大進步。

3)遼陽東京城營建特點:半山起城,滿漢分城,宮殿分立,建造工藝大有提升。

重要創新點:筑城結構為土石混筑,青磚包砌城墻,首開清入關前都城磚石城墻的先河。宮殿建筑中首次使用琉璃瓦,首次出現八角攢尖的屋頂。

盛京沈陽城營建特點:平地起城,布局規整,宮高殿低,建筑藝術兼容并畜。

重要創新點:后金第一座布局規整的宮殿,格局中呈現“中軸線”。筑城結構先進,宮殿規模、體量、工藝都大大超越先期都城。

4 女真民族建城特色

從清朝前期關外三京的營建情況,可以看出女真人(滿洲)建城的一些特點,這些特點,不僅對同時期的城市建設產生指導性的作用,而且對清代城市的建設都產生很大的影響。

4.1 依山作寨

漢人建城多建在平原上,而女真是游牧民族,喜好擇山筑城。明盧瓊《東戍見聞錄》記載:女真各部,多“依山作寨”。興京赫圖阿拉于山地建城,外城因山起筑,城墻沿臺地突出邊緣而修,內城南依羊鼻山,是典型的“依山作寨”之俗。這種習俗是女真人早期生活在長白山一帶所形成的,險峻的地勢,有利于進攻和防衛,即便后來在平原上建城,他們仍然選在地勢較高的地段。

4.2 擇高而居

女真人喜歡擇高而居,善于利用自然地形以增加城垣的險峻。在城中,宮殿和衙署都占據著地勢最高處,而居住則是典型的高臺建筑,即將居室建在較高的(人工)土臺之上。這是女真人在山地長期生活所形成的習慣,遼陽東京城和沈陽盛京城中均有所體現。如東京城內汗王宮置于突起的高臺,盛京城中寢宮也建于人工堆砌3.8 m的高臺上。

4.3 特有的筑城技術

女真人筑城是在土或土石砌筑的基礎上,就地取材,鋪以木椽,漸漸形成夯筑布椽式筑法。即在城墻內外兩側,以石塊壘筑,中間用土石填充夯實,在每一夯土層上鋪以木桿,連接并加固墻體。石壁砌筑大約每35 cm左右,進行一次填土夯實和平鋪木椽。這種方法修筑的城省工省事,比較堅固,被稱為“夯筑布椽式土石城”。興京赫圖阿拉城就是采用這種原始獨特的方法修筑的。

4.4 宮室建筑形式簡單。

女真為北方游牧民族,始居房屋,起步較晚。其居住建筑,多粗疏簡陋。自努爾哈赤統一女真各部及建立后金政權后,宮殿建筑便應時而生。早期宮殿雖已使用磚、瓦等材料,但形式上以等級較低的硬山頂為主。后金早期都城赫圖阿拉城的宮室就十分簡陋,努爾哈赤施令之所——尊號臺也僅為青磚瓦房。直到后來受到漢文化的影響,宮室建筑的等級與形式才有所發展。

4.5 宮殿構筑彰顯民族色彩

1)狩獵文化。傳統的女真族善于騎射,喜好牧獵,遷徙不定。因此,狩獵文化在都城建設中多有體現。如東京城中八角殿的造型如同游牧的帳篷,殿內地鋪綠色釉面六角磚,仿佛綠色大草原,這些宮殿建筑中的造型和色彩藝術再現了昔日牧場和獵場生活。另外,后金都城中建堂子用以祭祀也是牧獵文化之遺風。

2)“帳殿”習俗。早年,天命汗努爾哈赤在曠野舉行大典或慶宴時,常置大汗帳一座,八旗貝勒帳八座旁列。這種天幕營帳之制,在盛京城宮殿建造時影響頗深。如盛京城中大政殿位于東路建筑北面高臺之上,十王亭分列大政殿兩翼。

3)八旗制度。八旗最初源于女真(滿洲)人的狩獵組織,后經努爾哈赤發展,逐漸創建形成了八旗之制。此后,八旗制度在都城建設中多有映現。如興京赫圖阿拉城中平面八角的祭天堂子、遼陽東京城的八角殿,均象征八旗,體現了滿洲建筑的特色。而盛京城的大政殿,八角重檐,其與十王亭的八旗格局,同樣是滿洲八旗制度在宮殿建筑中的展現。

5 結 論

后金統治者入關前相繼建立的三座京城,從赫圖阿拉,遼陽新城到沈陽城,都城選址經歷了由山城、丘陵城到平原城的變化過程。筑城技術在不斷發展,經過了原始的夯筑布椽、土石混筑到堅固的磚石砌筑的演化。宮室建造逐漸擴增,經歷了由小型分散到宏大群體,由雜亂無序到君臣有別,由樸素無華到華貴氣派的過程。城中樓閣由山上起臺,到半山起臺,再到平地堆土建臺。城市形態也從不規則的圓角長方形、菱形到規則的四方形。城市防御設施由簡單到復雜,城的附屬建筑如甕城、敵樓、角樓、女墻和垛口等越來越多。清朝前期關外三京的營造是隨著后金政權的發展壯大、鞏固完善而不斷進步的。這一系列的演變,無不體現了滿洲建筑技術和藝術的進步。另外,從這三座都城的修建中,可以明顯看出女真人建城的一些特色,以及滿族與漢族文化相互融合發展的過程。

[ID:009996]