引起地鐵車站滲漏水病害的施工因素分析

李國棟,楊洪娜,李彥強

(中國電建市政建設集團有限公司,天津 300384)

0 前 言

隨著城市地下空間的拓展與利用,作為地下與地上交通銜接點的地鐵車站,已成為城市人民生活出行的重要組成部分[1]。地鐵車站結構與地上車站結構不同之處不僅僅是周圍巖土介質所產生的土壓力作用,而且還要長期承擔城市地下水所產生的水壓力影響。城市地下水可以通過車站結構中的縫隙滲透到結構內部,對車站結構質量與安全產生嚴重的影響[2-3]。李建[4]歸類總結了常見典型的地鐵車站滲漏水現象并進行了分析,然后分別在設計、施工工藝及質量等方面提出了預防滲漏水的建議。劉玉蓮等[5]依托成都市某地鐵車站的預防滲漏的施工工藝,分析總結了該地鐵工程結構出現面滲漏和線滲漏現象的具體原因,并提出了治理滲漏水的施工工藝。P.Gattinoni等[6]研究了米蘭市地下水位變化對地下車站結構滲漏的影響。然而,地鐵車站滲漏病害的原因有很多,其中施工措施不當引起的滲漏病害占主要部分,如地鐵車站大體積混凝土澆筑過程中所產生的局部缺陷、接縫防水措施的局部失效等[7]。周嚴等[8]針對杭州市地鐵建設過程中不同位置處存在不同程度的滲漏水情況,從施工方法、材料選擇及施工工藝等方面對不同工況下滲漏水情況的處理措施進行了闡述。

由以上分析可知,地鐵車站滲漏水病害的主要原因包括很多,其中施工因素占主要原因;然而,施工因素也包括多種工藝參數,每種工藝參數引起的機理和發展過程是不盡相同的。為此,針對地鐵車站滲漏水病害成因中的施工因素,詳細分析地鐵車站混凝土施工因素中不同工藝參數引起滲漏水病害的作用機理與發展過程,并與現場試驗數據進行了對比研究,研究結論為地下工程滲漏水病害處理提供了重要理論參考。

1 地鐵車站滲漏水病害的表現形式

城市地鐵車站的防水設計要求一般按照一級標準,即:結構不允許出現滲水、內襯表面不得有濕漬。基于對已有地鐵車站現場調研與文獻查找,地鐵車站一旦發生滲漏水情況,通常會表現為以下三種形式。

1)裂縫類滲漏水。可以根據裂縫寬度(是否大于0.2 mm)與貫通性(是否貫通),將裂縫劃分為不同等級,依次采取不同的治理措施。

2)點滲漏水。點滲漏一般出現在鋼筋頭處或長度較小的裂縫處。

3)面滲漏水。面滲漏由點滲漏密集而成。

2 地鐵車站滲漏水病害的成因

地鐵車站作為永久地下結構物,長期承載著巖土介質產生的土壓力和地下水產生的水壓力共同作用,孔隙水在多種壓力耦合作用下沿著巖土介質內部孔隙浸入到地鐵車站結構周邊,進而沿著結構出現的縫隙滲入到車站結構內部,從而產生滲漏水病害。總結其主要原因為。

1)施工原因,如混凝土運輸時間過長、澆筑不連續、振搗不均勻、養護不合理、模板體系接縫不嚴等原因。

2)設計原因,如防水設計不合理、鋼筋間距較小等原因。

3)材料原因,如商品混凝土質量、防水材料等級等原因。

3 施工因素

地鐵車站結構防滲性能的高低主要取決于混凝土結構自防水能力,控制好混凝土的施工質量,可以杜絕大部分的滲漏水的發生。但在實際中卻存在著許多工程問題,主要是混凝土本身就存在著許多問題,加之由于地下水環境復雜,混凝土施工配合比不適或對特殊位置的處理不當等措施將造成混凝土產生各種缺陷,因此,破壞了地鐵車站結構自防水的能力。

3.1 水泥水化熱引起的溫度應力和變形

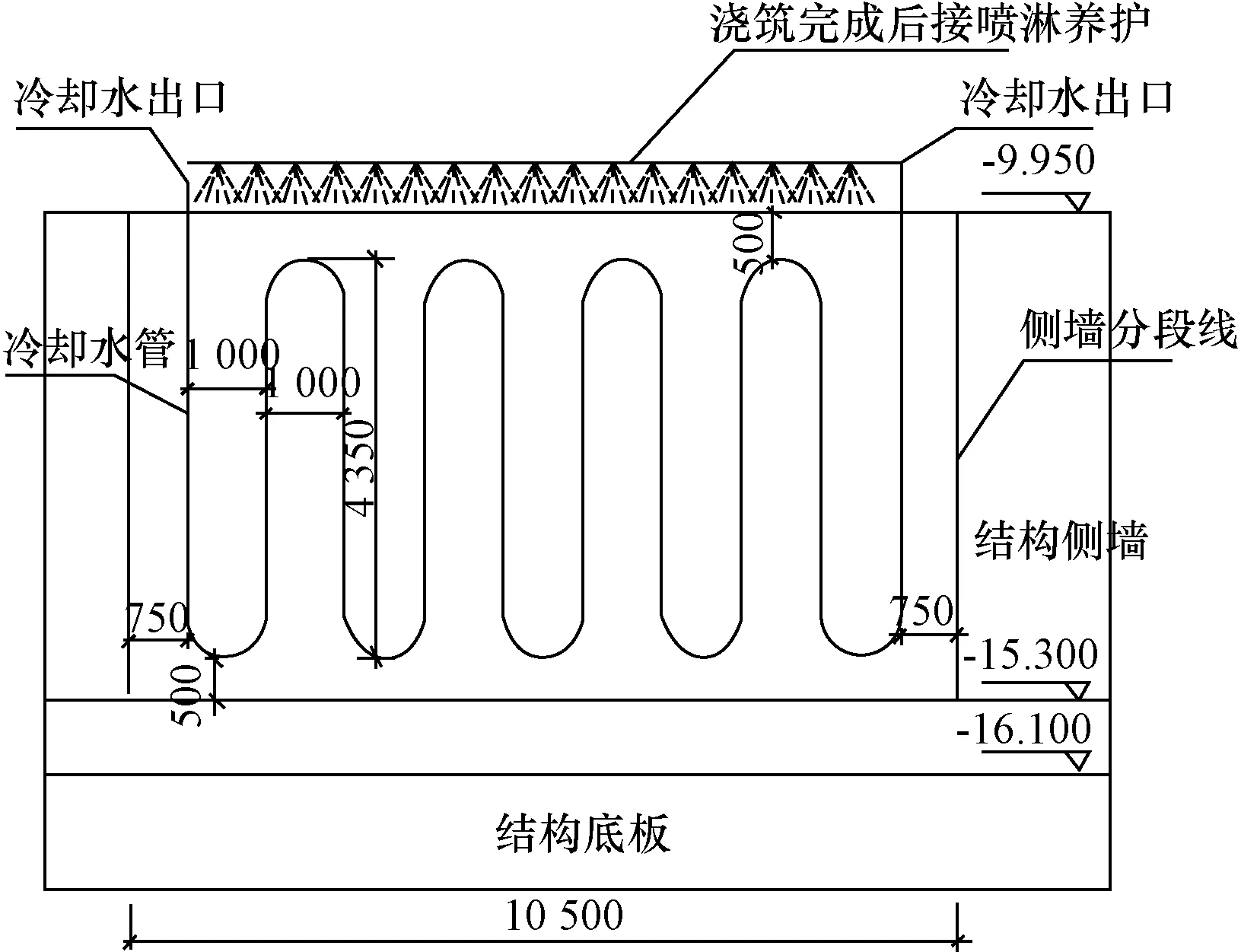

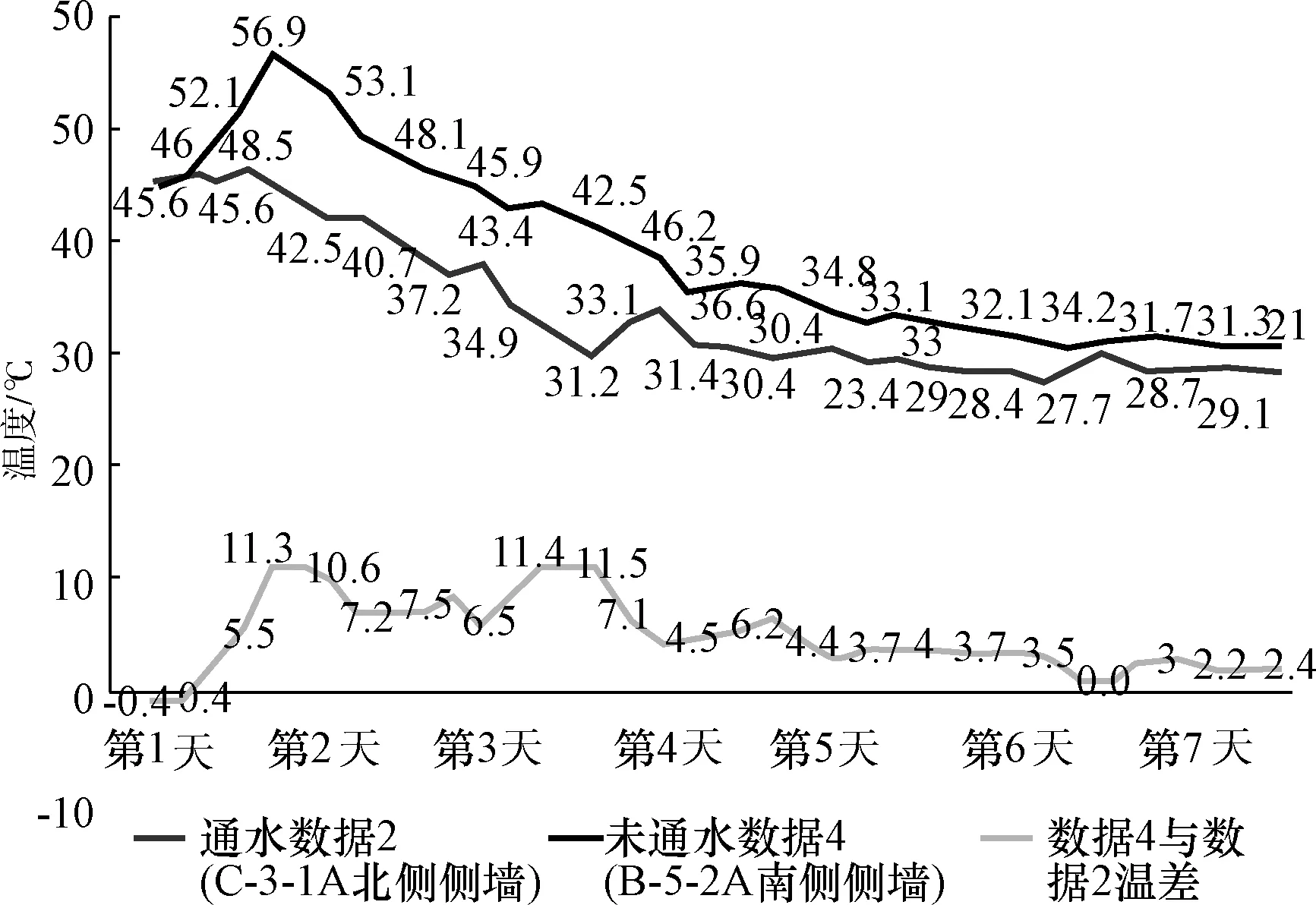

施工完成后的大體積混凝土在不斷凝結硬化的過程中將釋放出大量的水化熱,當水化熱不能及時消散,會導致混凝土內外產生較大的溫度差,最高可達50 ℃以上,這種內外具有較大溫差的混凝土將產生巨大的溫度應力,當溫度應力大于同期混凝土的抗拉強度時,混凝土將不可避免開裂,隨著溫差的不斷變化,如果混凝土因受到某些約束而體積無法隨之變化的話,也會在混凝土內部引起溫度應力,一般與結構面垂直,進一步造成混凝土開裂。因此,一般施工中對大體積混凝土要采取水化熱控制措施,例如,深圳市某地鐵車站側墻澆筑過程中,通過在側墻鋼筋中預埋冷卻管的方法,控制側墻大體積混凝土澆筑過程中的水化熱問題。圖1為側墻冷卻管布置立面圖,圖2為側墻溫度數據曲線。由圖2可知:未采取溫控(水冷)措施側墻溫度折線初期起伏波動大,溫度峰值可達57 ℃左右;采取溫控(水冷)措施側墻溫度折線平緩無過大突變,溫度變化平穩且數值較低(46 ℃左右),且整體達到削去水化熱釋放峰值的降溫目的,使混凝土內部溫度應力有效減小和釋放,達到控制裂縫產生的目的。與未安裝冷卻水管的側墻相比,在1~4天安裝冷卻水管可將混凝土核心溫度普遍降低5.5~11.5 ℃。

圖1 側墻冷卻水管布置立面圖

圖2 側墻溫度數據曲線

3.2 內外約束條件的影響

在地鐵車站的施工過程中,首先要澆筑地下連續墻,一般長達數百米,待地下連續墻的溫度變形和收縮變形基本穩定后,再在其基礎上澆筑頂板、底板和側墻,由于受到地下連續墻的約束,主體結構不會產生較大的變形,處于飽和黏土和地下水中的車站板、墻一側受溫度變形和收縮變形的量都比較小,另外還有處于地下空間的另一側表面,地下空間的溫濕影響大,受此影響表面可能會產生一些表面裂縫,但可以通過采取一些措施來解決;然而,由于頂板和側墻的相互約束使頂板產生拉應力從而會產生斜裂縫,這種裂縫一般產生在頂板和側墻連接處。有些車站為了在工期內完成,不按建造規范架設模板,就會造成模板略脹動或者混凝土表面泌水的情況,從而產生塑性沉降裂縫,塑性沉降裂縫一般寬度和深度都較長,其中縱向裂縫沿水平筋方向出現,會引起鋼筋銹蝕,在對結構產生損傷前需要對其進行處理。除此之外,在混凝土符合強度要求前拆除模板,結構構件未達到受載強度,也會產生混凝土裂縫或變形。例如,深圳市某地鐵車站側墻澆筑過程中采用鋼模板臺車進行澆筑(見圖3),其澆筑效果如圖4所示。由圖4可知,采用鋼模板作為混凝土的內外約束條件,能夠有效地避免混凝土結構產生塑性沉降裂縫,對于車站整體穩定性具有較大的作用。

圖3 鋼模板臺車

圖4 側墻混凝土澆筑效果

3.3 外界氣溫變化的影響

若混凝土在拆除模板后,短期內外界溫度突降或暴雨,若混凝土在沒有保護措施下,這將會使內外產生很大的溫差,巨大的溫差引起溫度應力,最終導致混凝土開裂。

3.4 混凝土振搗不密實

在分批澆筑混凝土墻時,若振搗深度不夠并且振搗器未插入前一層已振實的混凝土中,這將會導致先后兩次澆筑的混凝土界面結合不密實,形成冷縫或局部出現蜂窩、麻面、孔洞等缺陷,進而影響整體混凝土的密實性。例如,哈爾濱市某地鐵車站側墻澆筑過程中,通過對商品混凝土澆筑臺賬和滲漏病害統計進行分析,其中混凝土振搗不密實導致混凝土自密性不夠,造成施工縫或者新舊混凝土結合處發生滲漏水病害,占總滲漏病害原因的64.8%。

3.5 施工縫、誘導縫、變形縫節點處理不當

大體積混凝土在施工時,為了能使混凝土內外溫差不至于過大而自身產生較大應力,所以選擇將混凝土分層或分塊澆筑,但問題是會產生較多的施工縫。除此之外,為滿足混凝土本身在溫度變化時的變形需要,會特別地在一些位置設置變形縫、誘導縫。設置這些人工縫遵循了防裂抗滲的原則,由于溫度變化、混凝土脹縮、地面的不均勻沉降等原因,外部荷載會對大體積混凝土開裂的影響,這些人工縫的設置可以盡可能地減小這一影響。可是這些設置的人工縫卻是地鐵隧道及車站的主要滲漏區域,主要有如下原因:首先,在灌注施工縫后未及時均勻振搗,或是在澆筑施工縫前施工縫基面未鑿毛清洗;其次,新澆混凝土與結合面粘結不緊密,基面上安裝止水帶后與基面未粘結牢固;最后,工人在現場施工時未按照相應規范安貼止水條和止水帶,造成其固定不牢或不符合要求,從而導致移位等,影響止水效果。

3.6 其他原因

混凝土保護層厚度太小,綁扎鋼筋不滿足規范要求,鋼筋間距不均勻,或綁扎后的鐵絲鋼筋等直接接觸模板,后面拆除模板后,鐵件裸露在外,因此變成滲漏水通道,水沿著這些通道通過混凝土造成滲漏。基坑和防水涂層被地下水或者雨水淹沒,或者本身防水涂層就存在缺陷,進而最終影響防水混凝土性能。如果混凝土在施工終凝中滲入水,這將會影響混凝土的正常凝結硬化,結果將會是在增大了混凝土的水灰比并降低了混凝土的強度和抗滲性。

4 結 論

通過詳細研究地鐵車站混凝土施工因素中不同工藝參數引起滲漏水病害的作用機理與發展過程,并與現場試驗數據進行對比分析可知:在眾多施工因素引起地鐵車站滲漏水病害發生的過程中,水泥水化熱引起的溫度效應、內外約束條件的差異性、混凝土振搗的密實性三者占主要因素,而前兩個因素可以通過工藝改良和提升減小病害的發生概率。為此,在地鐵車站主體結構澆筑過程中,盡量采用溫度控制方法和機械大面積鋼模板進行施工,同時在有限可操作的空間內盡量滿足混凝土振搗要求,這樣就可以很好地減少地鐵車站結構施工因素引起的滲漏水病害的發生與發展。

[ID:009959]