綠色雨水基礎設施控制措施研究

林小卿

(漳州市規劃編制研究中心,福建 漳州 363000)

0 前 言

隨著我國經濟快速發展,城市化進程引起的水環境污染、雨水徑流、城市內澇等一系列嚴重問題已經引起廣泛關注。傳統灰色雨水基礎設施面臨巨大挑戰,難以支撐我國目前城市生態建設。通過海綿城市建設,既可以保護城市原始生態系統,最大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響,又可以運用生態手段修復和恢復生態系統[1]。

作為海綿城市建設的載體,綠色雨水基礎設施能夠有效控制地表雨水徑流[2]。低影響開發注重資源節約,保護生態環境,盡量保護當地的水文條件,充分利用已有設施進行開發。結合低影響開發與綠色雨水基礎設施的技術措施,科學利用雨水資源,解決城市洪澇災害、雨水徑流污染、水生態環境惡化等問題[3]。

1 低影響開發

與“末端控制”的傳統城市雨水控制技術相比,低影響開發盡量保護當地的水文條件,結合植被淺溝、綠色街道、雨水調蓄池、生態濕地等技術措施在雨水源頭進行控制,減少市政管網壓力,確保雨季或暴雨期城市排水防澇安全,減少雨水徑流污染[4]。

低影響開發技術包括結構性和非結構性措施。低影響開發雨水系統按照主要功能進行劃分,分為截污凈化、滲透、徑流貯存、徑流峰值調節、生物滯留、過濾、低影響景觀、生物凈化設施、水力分離設施以及開放空間多功能調蓄等[5]。

2 綠色雨水基礎設施

2.1 綠色雨水基礎設施規劃思路

建設低影響開發綠色雨水基礎設施系統項目,應明確責任主體,落實系統設計,使設計目標滿足城市總體規劃及專項規劃的指標要求,合理選擇技術及設施,計算設施規模并通過模型模擬對設計方案進行綜合評估,調整優化并確定最優方案。系統的設計與規劃總圖審查、方案及施工圖審查應與道路交通、建筑、園林綠化、等專業相協調。低影響開發綠色雨水基礎設施系統規劃思路如圖1所示。

圖1 低影響開發綠色雨水基礎設施系統規劃思路

2.2 綠色雨水基礎設施控制措施

根據景觀水體布局、綠地、濕地等場地條件,選擇的控制措施應具有一定的社會效益、生態效益、經濟效益。典型綠色雨水基礎設施包括場地、住宅區、流域等應用層次。場地項目主要包括下凹式綠地、滲透鋪裝、植物淺溝等技術措施。住宅區項目主要包括綠色停車場、綠色街道及公路、生態景觀水體等技術措施。流域項目主要包括生態走廊、自然保護區、濕地等技術措施。

2.2.1 生物滯留措施

生物滯留設施常見設施形式多樣,有雨水花園、生物滯留池、高位花壇、下凹式綠地。生物滯留設施適用區域廣,在城市廣場、街道、停車場、道路綠化帶中,利用場地坡向、低洼區及具有自然集水條件的綠化區域處,結合耐水淹、耐旱植物,均可設置生物滯留池或下凹式綠地等設施。

2.2.2 透水性鋪裝措施

透水性鋪裝措施主要靠改變下墊面的徑流系數,鋪設過程中磚塊之間相互銜接預留縫隙,地表雨水通過縫隙滲透,從而減少雨水徑流。鼓勵采用透水性鋪裝、滲透管渠,以滲透技術為主措施,如采用多孔瀝青、透水磚等。充分利用場地自然條件的優勢,控制和減少場地內不透水或透水性低的面積,降低水匯集流入硬質鋪裝通過管道直接排放概率。

2.2.3 多功能調蓄措施

相比傳統的雨水調節池,多功能調蓄把排洪減澇、雨洪利用與城市的景觀、生態環境相結合,不僅有效緩解大雨帶來的影響,同時保持景觀水池自凈能力,具有蓄水和景觀的雙重效果,是一類綜合性的雨洪利用和城市治水設施,屬于海綿城市中調蓄雨水最直接、最經濟的方式。

3 實例研究

3.1 規劃區雨水概況及存在問題

漳州地處九龍江平原,九龍江入海口上游,北溪則由北部綿延直下,市區內亦交織著豐富的水網。漳州境內流域面積7 586 km2,海域面積略大于陸域面積。

漳州市總體生態格局下形成了“一核兩帶八片多湖”的水系總體結構。漳州城區水網縱橫,雨季期降雨量大,常伴有臺風來襲,出現大量雨水徑流、水質污染、部分排水管道堵塞造成內澇問題。

3.2 道路層面規劃策略

根據城市道路潛在易澇點推導空間布局,結合道路周邊土質、綠地率等條件,通過道路植物分區設計將道路雨水控制與道路景觀相結合,確定適應場地的本土植物與設施空間布局,形成系統初步方案,利用雨洪模型模擬評估系統方案,調整優化系統方案。

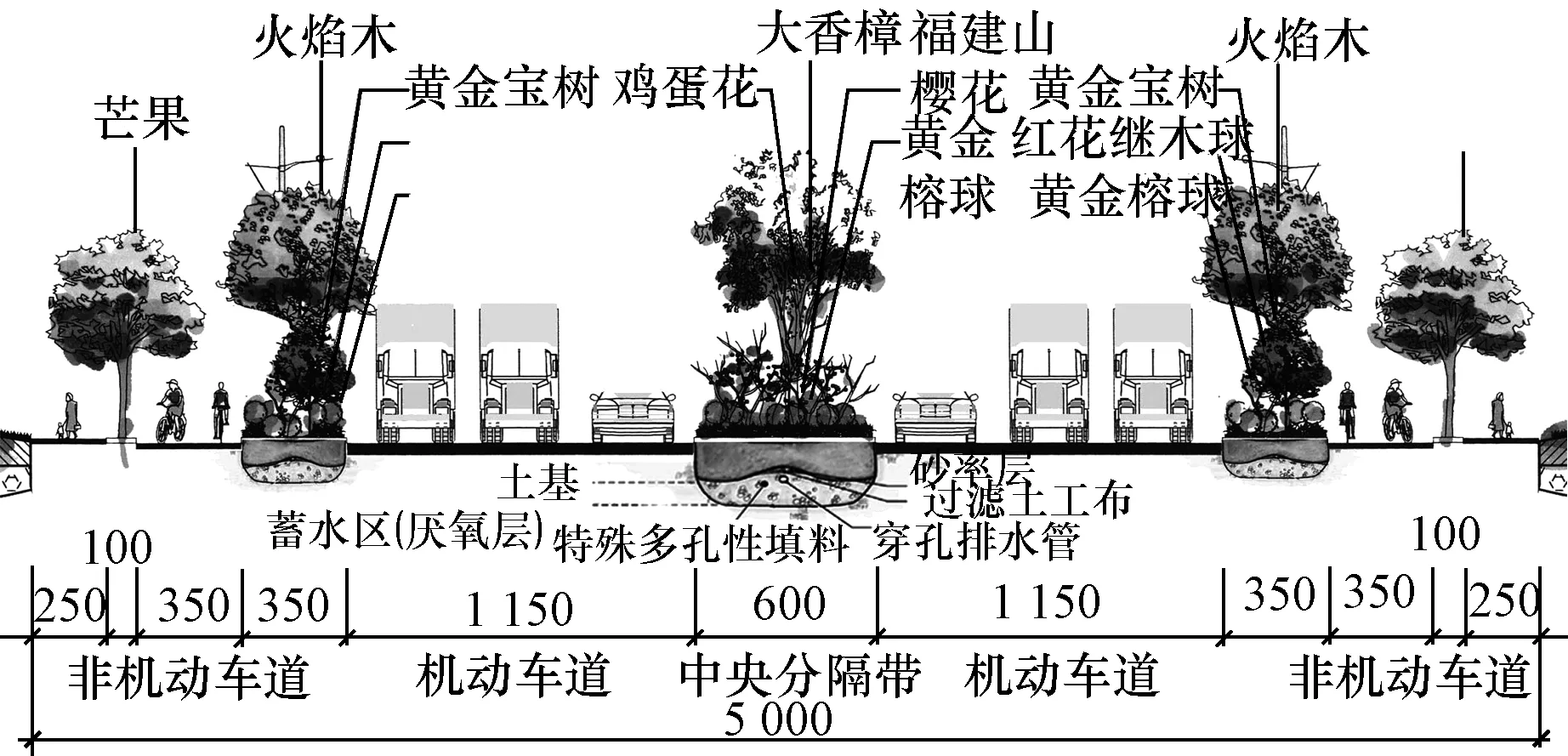

如圖2~3所示,道路規劃中充分利用適合的植物,科學設計道路植物分區和道路多功能調蓄分區,有效解決低影響開發綠色雨水基礎設施系統中道路層面的問題。

圖2 道路植物分區示意圖

圖3 道路多功能調蓄分區示意圖

3.3 城區層面規劃策略

針對城市主要問題,其規劃建設需要結合城市空間規劃格局、城市綠地系統規劃、建筑設計、產業規模與類型,將綠色雨水基礎設施網絡滲透在城市的各個層面。

漳州中心主城區大多是高密度居住建筑用地的建成區,地勢低、綠地率低、缺乏必要的排水設施,易形成內澇區。在金峰工業區、藍田工業區工業用地重點考慮雨水資源化利用,可采用植草磚、植草溝、透水裝鋪設等措施,地表雨水通過縫隙滲透,從而減少雨水徑流。新規劃地區,通過地形分析和實地調研,對有利的自然條件和環境因素進行識別,分散源頭及小規模源頭可以降低暴雨污染程度,控制暴雨徑流量,盡量使開發區域水文水資源保存原始狀態。

作為城市最外層空間西溪公園,利用城區外圍的自然山體、河流水系及灘涂濕地等良好的生態資源,構筑環城郊野公園環。通過道路交通、水系與綠地系統規劃充分結合,以碧湖公園為核心,以九龍江西溪、北溪為紐帶,以三湘江、九十九灣等內河為脈絡,串聯城市各片區的水網系統,在雨水收集處理方面成為連續的有機整體,塑造成城市的水系景觀載體。城市內綠地率較高的公園用地,可采用生物滯留池等控制容積較大措施,使之具備容納地徑雨水的條件,緩解低影響開發受限區域的徑流總量控制壓力。在綠地率受限的商業用地,可采用下凹深度較大的雨水花壇或小規模的雨水濕地。最后城區雨水通過生物滯留池、雨水花壇或雨水濕地等綠色基礎設施調蓄和轉輸,使雨水排放前得到充分凈化,就近排入內河水系或湖泊水體,最后匯入九龍江西溪、北溪水體。水網綠化相互連通,因地制宜配套建設綠色雨水基礎設施,積極推行低影響開發模式,充分完善綠地系統規劃結構。

4 結束語

海綿城市建設是個長期而艱巨的系統工程,綠色雨水基礎設施作為其中之一具有較深的研究意義。本文研究尚淺,希望通過本文的分析,可以在日后實踐中結合地方實際,針對不同雨水控制措施,綜合應用多種綠色雨水基礎設施,不斷摸索、探討綠色基礎設施一體化建設的新體制、新模式,以最大程度減少雨水徑流目標。

[ID:009965]