針刺對腰麻產婦術后恢復的影響觀察

趙芯英 陳巧月

(甘肅省酒泉市第二人民醫院麻醉科 酒泉735000)

蛛網膜下腔麻醉,簡稱腰麻(SA),是采用局麻藥暫時阻斷脊神經前后根的傳導功能,使受神經支配的相應區域產生麻醉作用的方法。麻醉作用持續時間長短取決于局麻藥的藥理藥效、濃度、劑量等,個體差異較大,一般腰麻術后1~4 h 內雙下肢功能處于麻醉狀態,麻醉作用等待藥物代謝后逐漸消退。大量的臨床與基礎研究表明針灸治療周圍神經損傷的療效顯著[1~2]。針刺不僅具有針刺穴位本身的作用,還可以促進神經向陰極生長,興奮大腦皮層感覺運動區,抑制束旁核對傷害性刺激的反應來減輕機體因傷害性刺激產生的應激作用。針灸在快速康復外科中的應用已越來越廣泛,快速康復外科治療中應用針灸治療,可減輕患者圍手術期的創傷和應激,減輕圍手術期的不良反應,對促進患者的早期康復起到了積極的作用[3]。本研究觀察針刺療法對腰麻剖宮產產婦術后恢復的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年3 月~2019 年8 月于我院行子宮下段剖宮產手術足月妊娠產婦60 例為研究對象,采用簡單隨機抽樣法分為針刺組與對照組,各30 例。針刺組初產婦11 例,經產婦19 例;平均年齡(29.96±4.07)歲;平均身高(161.63±3.46)cm;平均體質量(79.60±8.22)kg。對照組初產婦14例,經產婦 16 例;平均年齡(29.03±4.22)歲;平均身高(160.90±2.93)cm;平均體質量(80.57±4.81)kg。兩組年齡、身高、體質量等一般資料比較,差異無統計學意義。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,產婦及家屬對研究內容知情,簽署知情同意書。

1.2 納入與排除標準 納入標準:術前進行常規檢查和風險評估,產婦美國麻醉師協會(ASA)分級在Ⅰ~Ⅱ級;無椎管內麻醉禁忌證。排除標準:術前合并嚴重的心肺疾病;有嚴重精神疾病和嚴重軀體障礙;血小板計數及凝血功能異常。

1.3 麻醉及術后處理方法 進入手術室連接心電監護儀,持續監測心電圖(ECG)、血壓、心率(HR)、脈搏氧飽和度(SpO2)。建立快速輸液通道,靜滴乳酸林格氏液,給予面罩吸氧。腰麻,選擇腰3~腰4椎間隙穿刺,注入重比重0.5%羅哌卡因2.5 ml(12.5 mg),注藥畢患者仰臥位,左傾30°,麻醉平面控制在T8~T6,最高不超過T6。手術縫皮結束后,針刺組開始實施針刺。取一次性無菌針灸針,選穴:合谷、陽陵泉、足三里、三陰交(以上穴位均雙側),穴位局部常規消毒后,直刺進針5~15 mm,行提插捻轉強刺激手法,持續3 min,間隔3 min,再快速提插捻轉強刺激,持續3 min,拔針。對照組選擇兩側合谷,進行按揉3 min,點揉力量適中,以患者能忍受為度。

1.4 觀察指標 觀察并記錄兩組運動功能、感覺功能恢復時間,尿管拔除、胃腸功能恢復、下床活動時間,術后12 h、24 h 疼痛評分,術后不良反應發生情況。采用棉簽兩端分別測定感覺和痛覺消失最高平面。疼痛采用視覺模擬評分法(VAS)評估,VAS 評分標準:0 分為無痛;1~3 分為輕微疼痛,能忍受;4~6 分為疼痛影響睡眠,尚能忍受;7~10 分為劇烈疼痛,無法忍受。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據。計量資料以()表示,行t檢驗;計數資料以%表示,行χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

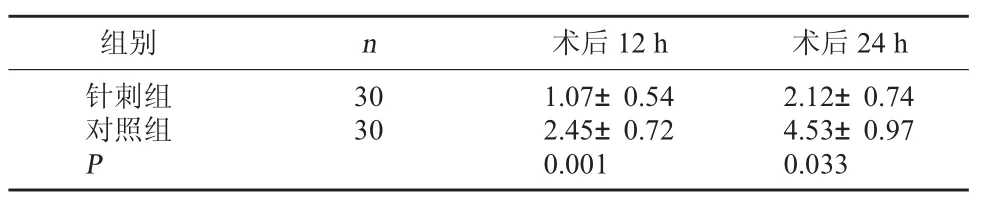

2.1 兩組術后疼痛VAS 評分比較 針刺組術后12 h、24 h 疼痛VAS 評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

表1 兩組術后疼痛VAS 評分比較(分,)

表1 兩組術后疼痛VAS 評分比較(分,)

組別 n 術后12 h 術后24 h針刺組對照組P 30 30 1.07±0.54 2.45±0.72 0.001 2.12±0.74 4.53±0.97 0.033

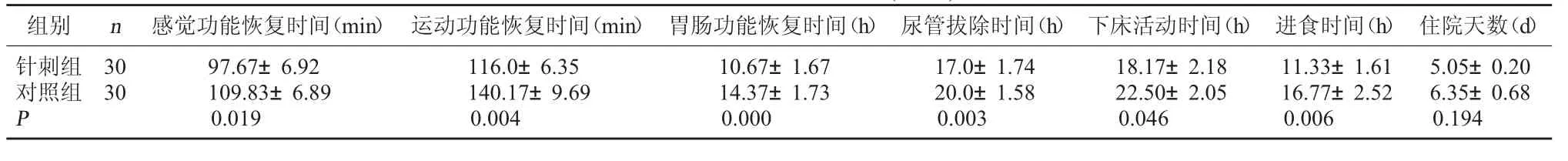

2.2 兩組術后恢復情況比較 針刺組運動、感覺功能恢復時間,胃腸功能恢復、尿管拔除、下床活動、進食時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 2。

表2 兩組術后恢復情況比較()

表2 兩組術后恢復情況比較()

組別 n 感覺功能恢復時間(min) 運動功能恢復時間(min) 胃腸功能恢復時間(h) 尿管拔除時間(h) 下床活動時間(h) 進食時間(h) 住院天數(d)針刺組對照組P 30 30 97.67±6.92 109.83±6.89 0.019 116.0±6.35 140.17±9.69 0.004 10.67±1.67 14.37±1.73 0.000 17.0±1.74 20.0±1.58 0.003 18.17±2.18 22.50±2.05 0.046 11.33±1.61 16.77±2.52 0.006 5.05±0.20 6.35±0.68 0.194

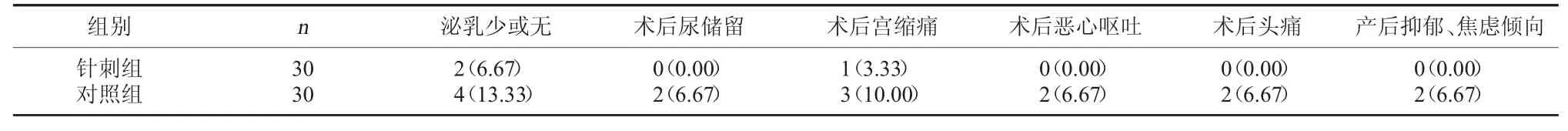

2.3 兩組術后不良反應發生情況比較 針刺組術后不良反應發生率低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組術后不良反應發生情況比較[例(%)]

3 討論

腰麻是剖宮產手術常用的麻醉方式,術后機體仍處于麻醉狀態,麻醉恢復需要一定的時間,配合應用針刺療法,可明顯縮短腰麻后運動神經阻滯恢復時間,促進產婦快速康復。局麻藥作用于腰段以下脊神經,其所支配的雙下肢運動感覺神經功能暫時障礙,屬于中醫學之“痿證”的范疇。病位在脊神經和雙下肢,麻醉后經絡瘀阻、經氣受損、氣血運行不暢致肢體痿軟,屈伸無力。故守“治痿獨取陽明”之理,本研究以取陽明經穴為主,手法以平補平瀉法,并對下肢穴位進行強、重手法刺激。選穴合谷,屬手陽明大腸經原穴,主行氣血之功,為鎮痛要穴;足三里是足陽明胃經穴,出于《靈樞》,主治胃腸病癥、下肢痿痹,針刺可促進胃腸功能恢復;八脈交會穴-筋會陽陵泉,又是下合穴,膽合入陽陵,通經活絡,治療下肢筋病之要穴;配合三陰交,發揮良好的鎮痛作用。三陰交為足太陰脾經腧穴,乃肝脾腎三脈之交會穴,主陰血,主治下肢痿痹。以上穴位相配,能振奮經氣,行氣止痛,疏通經絡,使氣血通暢,肌力收縮,運動功能恢復。

針灸在圍手術期應用的相關研究已經開展多年。在微創手術后早期給予針灸,對腦部經絡進行疏通,可改善局部腦組織血液循環,促進神經功能的恢復[4]。溫針灸能興奮癱瘓肌肉,改善損傷神經局部的內環境,促進神經和肌肉功能恢復[5]。研究顯示“足三里”具有雙向調節效應,雙向調節效應是針刺療法的獨特現象。針刺足三里、三陰交等穴位能抑制胃酸分泌,調節胃腸運動,調整內分泌功能,從而緩解惡心嘔吐等癥狀[6~7]。術后疼痛可加重圍手術期的應激反應,影響機體內環境平衡,產生免疫抑制,是影響術后恢復的因素之一。電針能激活中縫核內5-羥色胺,使遞質釋放增多,單胺類鎮痛因子5-羥色胺也參與針刺對疼痛中樞的調節,這是由機體神經功能、體液系統相互聯系、相互激發或促進而發揮的整體綜合鎮痛作用[8~9]。

本研究結果顯示,針刺組感覺、運動功能恢復時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。針刺組胃腸功能恢復、尿管拔除、下床活動時間短于對照組,術后12 h、24 h 疼痛VAS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。針刺組不良反應發生率低于對照組(P<0.05)。綜上所述,腰麻剖宮產術后產婦采用針刺治療可加快雙下肢功能恢復,減輕疼痛程度,促進術后快速康復。