鱉甲丹芍化瘀湯聯合替諾福韋二吡夫酯治療慢性乙型肝炎的療效觀察

范治東

(山東省臨沂市莒南縣人民醫院 莒南276600)

慢性乙型肝炎是指乙型肝炎病毒所致的傳染性疾病,具有較高的發病率及致死率。現階段,臨床多采用西醫藥物治療慢性乙型肝炎,療效確切,但也具有一定局限性,如費用較高,毒副作用相對較大,還容易引起病毒變異耐藥[1]。因此,近年來越來越多的學者開始從中西醫結合的角度尋找治療慢性乙型肝炎的有效方法。有研究表明,中醫藥治療慢性乙型肝炎的效果顯著,在提升免疫功能、改善肝功能方面均有突出的表現,毒副作用亦較少,具有較高的治療安全性[2]。本研究探討鱉甲丹芍化瘀湯聯合替諾福韋二吡夫酯治療慢性乙型肝炎患者的臨床療效。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2017 年2 月~2019 年2月收治的慢性乙型肝炎患者90 例作為研究對象。納入標準:符合中華醫學會肝病學分會制定的《慢性乙型肝炎診斷標準(2015 年版)》[3]中慢性乙型肝炎診斷標準;對本次研究內容知情,自愿參與并簽署知情同意書。排除標準:有心、腦、腎、血液系統等嚴重原發病,或伴有惡性腫瘤者;妊娠患者;合并其他嚴重肝病,或參與研究前6 個月內曾應用過抗纖維化、抗病毒藥物者。采用隨機數字表法將90 例患者分為西醫組和中西醫結合組,各45 例。西醫組男23例,女 22 例;年齡 27~62 歲,平均(44.36±1.23)歲;病程 1~18 年,平均(8.96±1.24)年。中西醫結合組男 24 例,女 21 例;年齡 26~63 歲,平均(44.69±1.19)歲;病程 1~17 年,平均(8.57±1.17)年。兩組一般資料比較無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 治療方法 西醫組予以替諾福韋二吡夫酯片(國藥準字H20163436)口服抗病毒治療,300 mg/次,1 次/d。中西醫結合組在西醫組治療基礎上聯合鱉甲丹芍化瘀湯口服治療。方劑組成:醋鱉甲15 g、丹參 15 g、赤芍 15 g、莪術 6 g、柴胡 10 g、枳實 10 g、陳皮 10 g、香附 10 g、當歸 12 g、黃芪 12 g、黨參 12 g、炒白術12 g、炙甘草6 g。水煎,取藥液400 ml,分早晚2 次溫服,1 劑/d。兩組均以3 個月為一個療程,二個療程后觀察治療效果。

1.3 觀察指標 對比兩組療效,乙肝病毒的脫氧核糖核酸(HBV-DNA)及乙肝表面抗原(HBsAg)轉陰率,肝臟瞬時彈性硬度檢測值有效下降率以及不良反應發生情況。HBV-DNA 陰性檢測下限為<500 IU/ml;肝臟瞬時彈性硬度值采用Fibroscan 設備檢測,檢測值下降大于1 即判定為有效。臨床療效根據《中藥新藥臨床研究指導原則》制定,分為4 個等級[4]:基本治愈,臨床癥狀消失,肝功能指標回歸正常范圍;顯效,癥狀、體征累計積分較治療前減少75%以上,肝功指標改善50%以上;有效,癥狀、體征累計積分較治療前減少30%~75%,肝功指標改善30%~50%;無效,治療后癥狀、體征累計積分及肝功能無改善。治療總有效率=(基本治愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

1.4 統計學處理 采用SPSS20.0 統計學軟件分析數據。計量資料用()表示,采用t檢驗;計數資料用%表示,采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

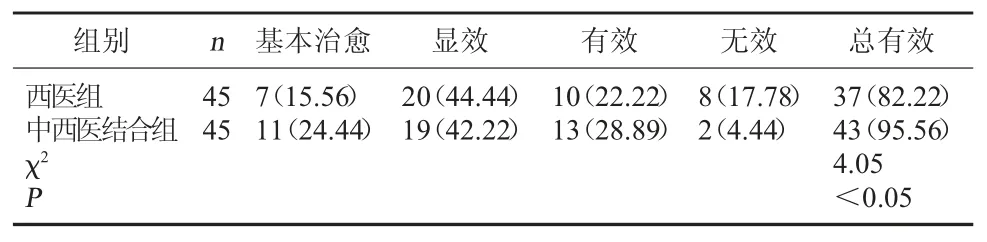

2.1 兩組臨床療效對比 中西醫結合組治療總有效率明顯高于西醫組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效對比[例(%)]

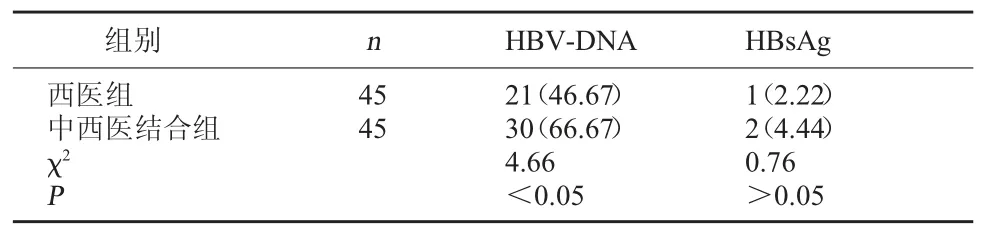

2.2 兩組HBV-DNA 及HBsAg 轉陰情況對比 中西醫結合組HBN-DNA 轉陰率高于西醫組(P<0.05)。兩組HBsAg 轉陰率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表 2 兩組HBN-DNA 及 HBsAg 轉陰情況對比[例(%)]

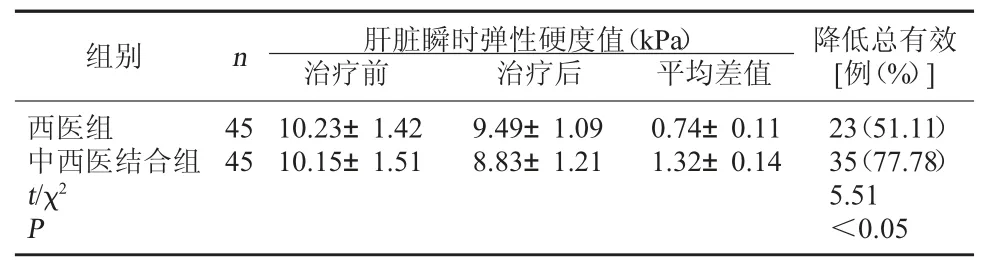

2.3 兩組肝纖維化療效對比 中西醫結合組肝瞬時彈性硬度值有效降低率明顯高于西醫組(P<0.05)。見表 3。

表3 兩組肝纖維化療效對比()

表3 兩組肝纖維化療效對比()

組別 n 肝臟瞬時彈性硬度值(kPa)治療前 治療后 平均差值降低總有效[例(%)]西醫組中西醫結合組t/χ2 P 45 45 10.23±1.42 10.15±1.51 9.49±1.09 8.83±1.21 0.74±0.11 1.32±0.14 23(51.11)35(77.78)5.51<0.05

2.4 兩組不良反應發生情況對比 中西醫結合組不良反應發生率明顯低于西醫組(P<0.05)。見表4。

表4 兩組不良反應發生情況對比[例(%)]

3 討論

慢性乙型肝炎具有病程長、部分患者病情重以及容易反復的特征,同時還是引發肝硬化與原發性肝癌的主要因素。研究表明我國慢性乙型肝炎患者肝硬化的年發生率為2%~10%[4~5]。因此如何降低慢性乙型肝炎患者的病毒數量,保護與修復肝功能,減輕不良癥狀是治療慢性乙型肝炎的最終目的。西藥抗病毒作用在該疾病中易受種屬特異性及受體依賴性的影響,因此對個體存在較高的選擇性,不同個體間的療效存在較大差異,加之副作用發生率高[6],因此單用西藥治療的效果雖明確,但并非最理想的方案。

中醫學認為慢性乙型肝炎的病機為濕熱之邪致正氣虧虛,繼而肝氣疏泄不利、脾胃生化失司,最終久病致瘀,久病入絡[7],當予以疏肝理氣、補氣健脾、活血化瘀之法治療。鱉甲丹芍化瘀方中醋鱉甲、丹參、赤芍具有疏肝通絡、化瘀散結的功效;莪術破血消積、行氣止痛,舒緩患者生理不適;柴胡、枳實、陳皮、香附可強化理氣疏肝止痛的效果;當歸可補血;黃芪、黨參、炒白術可補氣健脾;炙甘草可調和諸藥,促進藥物更好的通達病所。上述諸藥合用可以起到疏肝理氣、補氣健脾、活血消積的功效。現代藥理學研究證實,鱉甲可以有效提高機體中細胞因子水平及信號傳導通路的調控能力,同時對肝星狀細胞的活性與增殖行為具有抑制作用,可有效阻止肝纖維化進程[8]。此外,黃芪具有免疫調節、保肝、抗腫瘤等作用[9]。替諾福韋是一種新型核苷酸類逆轉錄酶抑制劑,可有效對抗多種病毒,能用于治療慢性乙型肝炎患者。

本研究結果顯示,經治療,中西醫結合組治療總有效率、HBV-DNA 轉陰率、肝臟瞬時彈性硬度值有效降低率明顯高于西醫組(P<0.05)。兩組HBsAg轉陰率比較無顯著性差異(P>0.05),中西醫結合組不良反應發生率明顯低于西醫組(P<0.05)。表明采用鱉甲丹芍化瘀湯聯合替諾福韋二吡夫酯治療慢性乙型肝炎患者可以顯著控制病情進展,具有較高的安全性。