雙環醇聯合異甘草酸鎂對肝硬化患者肝功能及肝纖維化程度的影響

李定坤

(河南省周口市西華縣人民醫院 西華466600)

肝硬化屬于肝臟彌漫性損傷,是消化內科常見疾病,可由病毒性肝炎、長期營養不良、慢性酒精中毒等因素引發,會導致患者出現乏力、腹脹、黃疸等臨床癥狀[1]。病情發展至超出肝功能代償能力的肝硬化后即為失代償期肝硬化,會導致明顯的肝功能衰退。異甘草酸鎂屬于肝細胞保護劑,可有效保護肝細胞膜,改善肝功能[2]。雙環醇則為聯苯雙酯結構類似物,具有抑制肝炎病毒、抵御肝細胞損傷的作用[3]。本研究旨在探討雙環醇聯合異甘草酸鎂對失代償期肝硬化的臨床療效。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年2 月~2019 年2 月于本院接受治療的70 例失代償期肝硬化患者作為研究對象,依據隨機數字表法分為觀察組與對照組,每組 35 例。觀察組男 18 例,女 17 例;年齡 32~67 歲,平均年齡(49.58±12.50)歲;病毒性肝硬化19 例,酒精性肝硬化13 例,藥物性肝硬化3 例。對照組男20例,女15 例;年齡33~66 歲,平均年齡(49.61±12.47)歲;病毒性肝硬化18 例,酒精性肝硬化15例,藥物性肝硬化2 例。兩組一般資料相比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究已通過我院醫學倫理委員會審批,且患者自愿簽署知情同意書。

1.2 入選標準 (1)納入標準:經體格檢查、肝功能檢查、影像學檢查等確診;臨床資料完整;本研究開始前2 周內未使用過降血壓藥或激素類藥物。(2)排除標準:并發肝性腦病等嚴重并發癥;患有肝、腎功能衰竭;患有嚴重精神疾病;對所用藥物過敏;合并肝細胞癌。

1.3 治療方法 兩組均行常規治療,包括給予水溶性維生素與多烯磷脂酰膽堿、適當補充白蛋白、支鏈氨基酸等。對照組靜脈滴注異甘草酸鎂注射液(國藥準字H20051942)150 mg+10%葡萄糖溶液250 ml,1 次/d。在對照組的基礎上,觀察組再口服雙環醇片(國藥準字 H20040467)治療,50 mg/次,2 次 /d。兩組均連續治療2 周。

1.4 觀察指標 分別于治療前1 d、治療2 周結束時,采集兩組患者空腹時靜脈血5 ml,離心處理后分離出血清,采用BK-400 型全自動生化分析儀(濟南愛來寶醫療科技有限公司)檢測患者的肝功能指標丙氨酸氨基轉移酶(Alanine Aminotransferase,ALT)、 天 門 冬 氨 酸 氨 基 轉 移 酶(Aspartate Aminotransferase, AST)、總膽紅素(Total Bilirubin,TB) 水平與肝纖維化指標層粘連蛋白(Laminin,LN)、透明質酸(Hyaluronic Acid,HA)、Ⅳ型膠原(Collage TypeⅣ,Ⅳ-Col)水平。

1.5 統計學處理 數據處理采用SPSS23.0 統計學軟件,計量資料以()表示,行t檢驗,計數資料以%表示,行χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

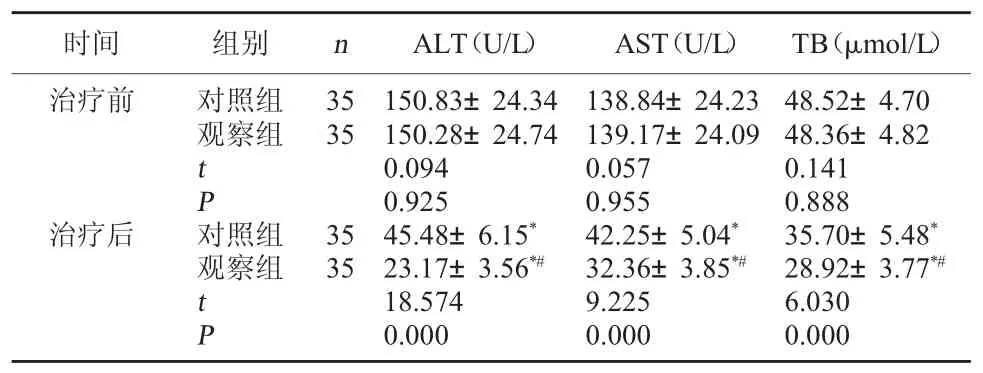

2.1 兩組治療前后肝功能指標水平比較 治療前,兩組ALT、AST、TB 水平相比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療結束時,兩組 ALT、AST、TB 水平均較治療前降低,且觀察組以上各項指標均較對照組低,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后肝功能指標水平比較()

表1 兩組治療前后肝功能指標水平比較()

注:與同組治療前相比較,*P<0.05;與對照組治療后相比較,#P<0.05。

時間 組別 n ALT(U/L) AST(U/L) TB(μmol/L)治療前 對照組觀察組35 35 tP治療后 對照組觀察組35 35 tP 150.83±24.34 150.28±24.74 0.094 0.925 45.48±6.15*23.17±3.56*#18.574 0.000 138.84±24.23 139.17±24.09 0.057 0.955 42.25±5.04*32.36±3.85*#9.225 0.000 48.52±4.70 48.36±4.82 0.141 0.888 35.70±5.48*28.92±3.77*#6.030 0.000

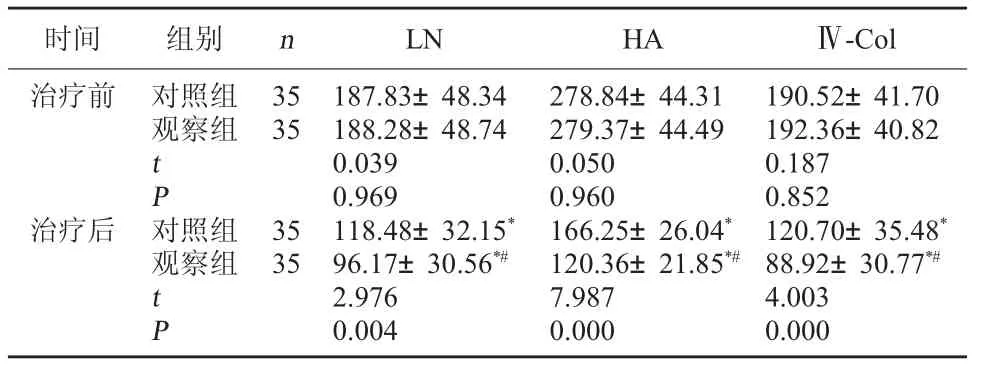

2.2 兩組治療前后肝纖維化指標水平比較 治療前,兩組LN、HA、Ⅳ-Col 水平相比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療結束時,兩組LN、HA、Ⅳ-Col 水平均較治療前降低,且觀察組以上各項指標均較對照組低,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后肝纖維化指標水平比較(μg/L,)

表2 兩組治療前后肝纖維化指標水平比較(μg/L,)

注:與同組治療前相比較,*P<0.05;與對照組治療后相比較,#P<0.05。

時間 組別 n LN HA Ⅳ-Col治療前 對照組觀察組35 35 tP治療后 對照組觀察組35 35 tP 187.83±48.34 188.28±48.74 0.039 0.969 118.48±32.15*96.17±30.56*#2.976 0.004 278.84±44.31 279.37±44.49 0.050 0.960 166.25±26.04*120.36±21.85*#7.987 0.000 190.52±41.70 192.36±40.82 0.187 0.852 120.70±35.48*88.92±30.77*#4.003 0.000

3 討論

肝硬化為慢性進行性肝疾病,其典型特征包括彌漫性結締組織增生、肝小葉結構損傷、肝細胞變性壞死等[4]。肝硬化通常是由單一或多種因素反復作用引發,其中,肝炎導致的肝硬化最為常見。肝硬化發病早期,肝功能尚能代償,但當病情發展至一定程度時會超出肝功能代償能力,臨床上稱為失代償期肝硬化[5]。失代償期肝硬化會引起明顯的肝功能下降,導致患者出現乏力、體質量降低、下肢水腫、蜘蛛痣等臨床癥狀,并容易因食用含脂肪、蛋白質高的食物出現腹瀉癥狀[6]。此外,失代償期肝硬化還可引發門靜脈高壓癥,典型表現是腹腔積液和消化道出血,會給患者的健康和生活帶來極大危害[7]。

異甘草酸鎂在臨床上主要用于治療慢性病毒性肝炎。該藥屬于肝細胞保護劑,具有抗炎、改善肝功能、保護肝細胞膜的功效。李志強等[8]通過檢索、分析相關權威文獻,評價了在常規保肝藥物的基礎上聯合異甘草酸鎂注射液治療肝硬化的臨床效果,報告指出單獨或聯合應用異甘草酸鎂的臨床療效均十分理想,能有效改善患者肝功能,且安全性較高。但同時該報道也指出,常規治療聯合異甘草酸鎂的治療方案還有待進一步提升。楊美榮等[9]在常規保肝、對癥治療的基礎上,采用異甘草酸鎂聯合雙環醇的方式治療自身免疫性肝炎,結果發現,患者治療結束后的肝功能與肝纖維化的改善狀況十分理想。肝纖維化是指肝內結締組織異常增生的一種病理過程,任何肝損傷的修復過程均會伴隨肝纖維化,這一病理過程在肝硬化中最為常見[10]。這提示異甘草酸鎂聯合雙環醇能發揮協同作用,進一步提升保肝效果。本研究探討了雙環醇聯合異甘草酸鎂對失代償期肝硬化的臨床療效,治療結束時,兩組ALT、AST、TB 水平與 LN、HA、Ⅳ-Col 水平均較治療前降低,且觀察組以上各項指標均明顯低于對照組。這說明在常規治療的基礎上,應用異甘草酸鎂聯合雙環醇的臨床療效優于單純應用異甘草酸鎂,可進一步改善肝功能,降低肝纖維化程度。雙環醇為聯苯雙酯結構類似物,可抗肝炎病毒、抗肝細胞損傷。異甘草酸鎂的主要作用是保護肝細胞膜,阻礙肝細胞變性壞死,減輕肝臟炎癥反應。雙環醇則不僅可以保護肝細胞膜,還可以防止肝細胞核脫氧核糖核酸(DNA)受損,減少細胞凋亡。二者可互相彌補對方的不足,進而起到協同作用,提升療效,促進患者肝功能恢復[11~12]。綜上所述,雙環醇聯合異甘草酸鎂治療失代償期肝硬化的臨床療效顯著,可有效改善患者肝功能,降低其肝纖維化程度。