益生菌輔助治療小兒輪狀病毒性胃腸炎的療效和安全性分析

王橫溢

(河南省洛陽市婦女兒童醫療保健中心 洛陽471000)

輪狀病毒是導致小兒腹瀉的主要病原體之一。小兒由于免疫系統尚未發育完善,發生輪狀病毒感染的比例較高,約占嬰幼兒人數的25%[1]。輪狀病毒感染主要表現為急性胃腸炎,會對小兒的生命健康產生嚴重影響。研究認為輪狀病毒導致小兒腹瀉的主要原因為腸道菌群的紊亂,因此臨床主要通過調節腸道菌群的平衡來治療小兒輪狀病毒性胃腸炎[2]。益生菌是臨床常用的調節腸道菌群平衡的制劑,主要分為細菌類和真菌類,真菌類目前只有布拉酵母菌散,細菌類制劑較多,如媽咪愛、復方嗜酸乳桿菌片、雙岐桿菌四聯活菌片等。本研究探討雙岐桿菌四聯活菌片輔助治療小兒輪狀病毒性胃腸炎的療效和安全性。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2017 年10 月~2019 年4 月收治的輪狀病毒性胃腸炎患兒102 例為研究對象。納入標準:大便輪狀病毒檢測為陽性;有腹瀉癥狀;未使用過益生菌類制劑治療;小兒家屬可配合研究。排除標準:其他病原體導致的急性胃腸炎者;過敏體質者;無法配合研究者。采用隨機數字表法將102 例患兒分為A 組和B 組,各51 例。A 組男24例,女 27 例;年齡 7 個月 ~2 歲,平均(1.4±0.7)歲;大便次數 7~12 次 /d,平均(9.6±3.2)次 /d;18 例患兒發生嘔吐,30 例患兒有發熱癥狀。B 組男26 例,女 25 例;年齡 7 個月 ~2 歲,平均(1.5±0.8)歲;大便次數 6~12 次 /d,平均(9.2±3.5)次 /d;20 例患兒發生嘔吐,32 例患兒有發熱癥狀。兩組年齡、性別、臨床癥狀表現等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本次研究經我院醫學倫理委員會批準。

1.2 治療方法 A 組給予蒙脫石散(國藥準字H20000690) 及口服補液鹽(Ⅲ)(國藥準字H20090205)治療,均為每次 1 包,每天 2 次,溶于溫開水中服用;B 組在A 組治療基礎上給予雙岐桿菌四聯活菌片(國藥準字S20060010)治療,每次2 片,每天2 次口服。

1.3 觀察指標 (1)觀察兩組患兒從開始用藥到嘔吐、發熱、腹瀉等臨床癥狀消失的時間。(2)評估兩組治療3 d 后的臨床效果。顯效,大便次數恢復正常,臨床癥狀消失;有效,臨床癥狀明顯改善;無效,臨床癥狀無改善或加重。總有效率=(有效例數+顯效例數)/總例數×100%。(3)比較兩組治療前和治療1 周時的腸道菌群失調情況。收集治療前和治療1 周時的大便樣本進行腸道菌群檢測,判斷患兒腸道菌群失調的等級。菌群失調1 級,菌群總數及分布比例發生輕度改變;菌群失調2 級,菌群比例及數目有明顯變化;菌群失調3 級,細菌總數明顯減少,菌群比例紊亂。(4)比較兩組治療前和治療1 周時的免疫指標。收集治療前和治療1 周時的外周血樣本,檢測免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgG)和免疫球蛋白M(IgG)水平。(5)比較兩組患兒胃腸道反應、皮疹等不良反應發生情況。

1.4 統計學處理 數據采用SPSS20.0 統計學軟件分析。計量資料以()表示,采用t檢驗,計數資料以%表示,采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

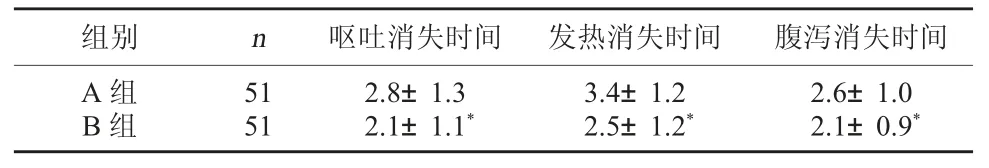

2.1 兩組臨床癥狀消失時間比較 B 組患兒嘔吐、發熱、腹瀉等臨床癥狀消失時間顯著短于A 組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床癥狀消失時間比較(d,)

表1 兩組臨床癥狀消失時間比較(d,)

注:與 A 組比較,*P<0.05。

組別 n 嘔吐消失時間 發熱消失時間 腹瀉消失時間A 組B 組51 51 2.8±1.3 2.1±1.1*3.4±1.2 2.5±1.2*2.6±1.0 2.1±0.9*

2.2 兩組臨床效果比較 A 組治療總有效率為72.55%;B 組治療總有效率為86.27%。兩組總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組臨床效果比較[例(%)]

2.3 兩組治療前后腸道菌群失調情況比較 兩組治療前腸道菌群失調情況比較無明顯差異(P>0.05);治療1 周后,B 組患兒的腸道菌群失調分級優于 A 組(P<0.05)。見表 3。

表3 兩組治療前后腸道菌群失調情況比較[例(%)]

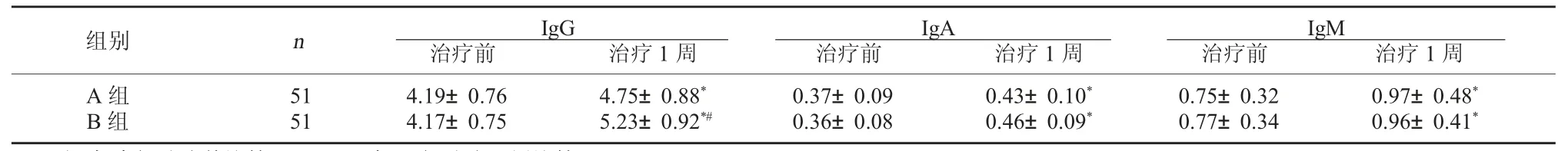

2.4 兩組治療前后免疫功能指標比較 兩組治療后 IgG、IgA、IgM 水平均較治療前升高(P<0.05),且B 組治療后IgG 水平高于A 組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 4。

表4 兩組治療前后免疫功能指標比較(g/L,)

表4 兩組治療前后免疫功能指標比較(g/L,)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與 A 組治療 1 周比較,#P<0.05。

組別 n IgG治療前 治療1 周IgM治療前 治療1 周A 組B 組IgA治療前 治療1 周51 51 4.19±0.76 4.17±0.75 4.75±0.88*5.23±0.92*#0.37±0.09 0.36±0.08 0.43±0.10*0.46±0.09*0.75±0.32 0.77±0.34 0.97±0.48*0.96±0.41*

2.5 兩組不良反應發生情況比較 B 組有1 例患兒發生皮疹,停藥后自行消失,無其他不良反應,其他患兒均未發生不良反應。兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

輪狀病毒性胃腸炎在小兒中的發生率較高,僅次于發病率第一的小兒呼吸道感染,屬于急性消化道傳染性疾病[3]。輪狀病毒感染機體后,在腸道的上皮細胞增殖分化,導致細胞壞死、脫落,影響腸黏膜的正常功能,導致水分、電解質等的代謝異常,引起腹瀉[4]。輪狀病毒感染不僅會影響小兒胃腸道功能,還有可能侵犯呼吸系統、神經系統,導致全身性感染,嚴重影響小兒的生長發育[5]。由于輪狀病毒感染的病情較急重,若治療不及時可能會威脅小兒生命安全。以往常采用抗生素治療小兒輪狀病毒性胃腸炎,但容易對腸道內的正常菌群產生影響,不利于患兒的預后。

目前臨床上常通過益生菌調節腸道菌群來輔助治療小兒輪狀病毒性胃腸炎。本次研究探討了雙岐桿菌四聯活菌片輔助蒙脫石散治療小兒輪狀病毒性胃腸炎的臨床效果,結果發現,雙岐桿菌四聯活菌片輔助治療能顯著縮短患兒嘔吐、發熱、腹瀉等臨床癥狀的持續時間,與使用蒙脫石散+口服補液鹽(Ⅲ)的治療方案比較,差異有統計學意義(P<0.05);雙岐桿菌四聯活菌片輔助治療的臨床總有效率較高,但與使用蒙脫石散+口服補液鹽(Ⅲ)治療比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療1 周后,兩組患兒的 IgG、IgA、IgM 水平均高于治療前(P<0.05),且 B組患兒治療后IgG 水平高于A 組,這與以往的研究結果一致[6]。治療1 周B 組患兒的腸道菌群失調分級顯著優于A 組,說明雙岐桿菌四聯活菌片對未成熟腸道有一定的保護作用[7]。這可能是由于雙岐桿菌四聯活菌片能夠定植于腸道,調節宿主腸道菌群的均衡,同時還可以調節上皮屏障的成熟,提高腸道耐受性,控制炎癥反應[8]。而單純使用蒙脫石散+口服補液鹽(Ⅲ)治療的小兒,最終也能達到較高的總有效率,但小兒的癥狀改善較緩慢,雙岐桿菌四聯活菌片輔助蒙脫石散治療則可以較快地緩解小兒的臨床癥狀。本次研究還觀察了不同治療方案導致的不良反應情況,結果顯示僅1 例接受雙岐桿菌四聯活菌片輔助抗病毒治療的小兒發生皮疹,但在停藥后自行消失,也未發生其他不良反應,同時其他患兒均未發生不良反應,說明雙岐桿菌四聯活菌片輔助治療小兒輪狀病毒性胃腸炎的安全性較好。

綜上所述,采用雙岐桿菌四聯活菌片輔助抗病毒藥物治療小兒輪狀病毒性胃腸炎效果顯著,可以縮短患兒癥狀消失時間,促進患兒腸道菌群恢復,提高患兒免疫力,安全性高。但由于本次研究樣本量較少,研究的菌株較少,研究結果仍有一定的局限性,不同的益生菌的輔助治療效果和安全性仍有待進一步研究。