昆明呈貢大學城餐飲行業語言服務調查研究

張寒

摘 要:近幾年,餐飲行業為吸引和服務廣大消費者,在店鋪和菜品的命名上標新立異,使其愈加多樣化。命名所使用的語言蘊含餐廳的企業文化和菜品的飲食文化,極具語言特色,已成為研究服務語言的重要方面。本文以呈貢大學城周邊餐飲行業的服務語言為調查對象,從音節和詞語構成兩方面對店名、菜品命名的特點進行概括,進而分析當前大學城餐飲行業語言服務的現狀,找出其存在的問題及其解決措施。

關鍵詞:大學城;餐飲行業;語言服務

“行業語言服務包羅萬象,涉及導游語言、交通語言、餐飲語言等,這些語言雖然不是服務的最終產品,但能關系到服務的質量和城市的文明程度。”[1]餐飲業的行業語言服務主要表現為服務語、店名及菜品命名。店名和菜品名與人們日常生活和社會發展息息相關,因此其語言服務現狀能夠展現社會文明發展程度。筆者隨機選取呈貢大學城周邊的仕林街、聚賢街、第七街區及七彩云南第一城的210家餐飲店,以分析呈貢大學城周邊的語言服務現狀,找出其存在問題,以期更好地促進餐飲行業的發展。

一、店名命名特點

(一)店名的音節特點

店名即招牌名,“招牌名稱不僅是用來看的,還是用來口耳相傳的,聲音美也是它追求的目標之一”[2]。語音是人們最直觀的感知形式,那么店名的語音能否引起顧客的興趣便成了至關重要的問題。“語音是人類說話的聲音,是語義的表達形式,是語言的物質外殼。”[3]語音作為語言的載體,以音節的形式存在,因此筆者對210家店名進行了音節分析,如表1所示。

數據顯示,餐飲業店名最短為兩音節,最長十三音節,其中兩、九及以上音節占分別占5.24%、5.72%,四音節占31.90%。其他音節占比相對均衡,無單音節店名,呈現以四音節為最高點逐漸向兩邊遞減的趨勢,這一趨勢復合王元軍《商店名稱語言》中提出商店命名的“黃金格”原則,即“商店命名存在一個最優的音節格式,即四、五、六音節,這三個數目的音節對店名往往具有很大的吸引力。”[4]

語言作為一種交際工具,言語內容既要豐富又要遵循經濟原則。王元軍認為好的店名要“簡短、好聽、易記”[4]。因單、兩音節傳達信息不足,九及以上音節又違背經濟原則,傳達信息過于豐富,所以單、兩音節和九及以上音節店名相對較少。從店名的奇偶音節比例看,奇數音節占43.33%,偶數音節占56.19%,該比例符合中國人雙數代表吉利的心理認同,且偶數音節整齊押韻,瑯瑯上口。

(二)店名的構名特點

“語言是人類最重要的交際工具,是文化的載體,人們通過語言積累知識,形成文化。”[2]命名構成不同文化內涵便不同。筆者通過對210家餐飲店名進行分析,發現其命名具有如下特點。

1.店名的分類標準

本文將直接展現商品特點的命名稱為傳統命名,以修辭手法等方式的命名稱為特色命名,兩種命名細分為如下幾類(如表2所示)。

數據顯示,傳統命名的餐飲店占77.33%,表明商家多采用傳統直觀的方式直接展示本店商品特點。特色命名僅占26.67%,除全國連鎖店鋪如潮火鍋外,其他采用此種命名的店鋪多為甜品店和奶茶店,而具云南特色的美食店鋪多采用傳統命名,體現當前呈貢大學城餐飲行業在傳統飲食文化的認同。

2.店名的命名內涵分析

店名命名體現一定的傾向性,店家或為弘揚傳統飲食文化,或為祈求福佑,或為崇尚中國傳統道德觀念,或為標新立異追求時尚等,命名方式的組合隱含店家的心理動機和愿望[5]。

(1)傳統命名的特色

首先,店名展現地域文化認同。“地點/地名+(人名)+食物名稱”命名共25例,如麗江臘排骨、曹記富源酸菜豬腳、正宗重慶老火鍋、北京烤鴨等,此種命名展現對當地傳統飲食文化心理認同與弘揚。其次,店名命名體現家族觀念。“人名/稱呼+食物名稱”共26例,如宋氏重慶雞公煲、外婆味道等。此種命名利用消費心理,為消費者帶來傳承百年老字號,品質值得信賴之感,并表達傳承家族飲食產業及對世代傳承的美好愿望。再次,常規命名多采用“修飾語+食物”的方式,即通常所說的“專名+通名”。商家通過專名的不同彰顯自身特色,如犟驢火鍋、重慶崽兒火鍋、麻火腿雞火鍋、牛湯鮮牛排火鍋等。同是火鍋,有的突出食材,有的則突出地點或味道。這種命名直接向顧客展示火鍋特點,語言簡潔,信息豐富。

(2)特色命名的特色

首先,善用同音字命名。如友間烤肉、知食分子、我的蝦享,命名極具趣味性。又如味子夫、羅罐中米線、蝦國演義等采用古典文化的命名,傳承中國傳統文化的同時卻存在弊端。如“羅罐中米線”以同音字為時尚卻傳遞錯誤的文化信息,即“所謂的雙關會導致文化的誤傳”[6],這是對傳統文化的不尊重,也會誤導青少年對傳統文化的認識,更會影響城市美觀。其次,采用新穎的命名。如斯底里餐吧、夜爐·古風食肆·清真、薈萃等,此命名占比僅為13.33%,但有明顯上升趨勢。表明商家為迎合大學生求新求異心理而改變命名策略,但“商品名稱要與商品的實體特征相適應,消費者能夠迅速了解商品的基本效用和主要特征”[7],過于新潮的店名不符合語言規范,也不利于飲食文化的傳播。

二、菜品命名特點

李宇明認為語言服務包括康復治療、外語培訓等,也包括政府辦事、商場購物、售后服務等語言態度,語言態度已經成為重要的“伴隨商品”[8]。依李宇明觀點,服務業成為語言服務的重要一環。隨時代發展,人們更加注重精神生活,語言則是人們所接受的第一服務。菜品命名同是商家在竭盡全力為顧客提供的語言服務。

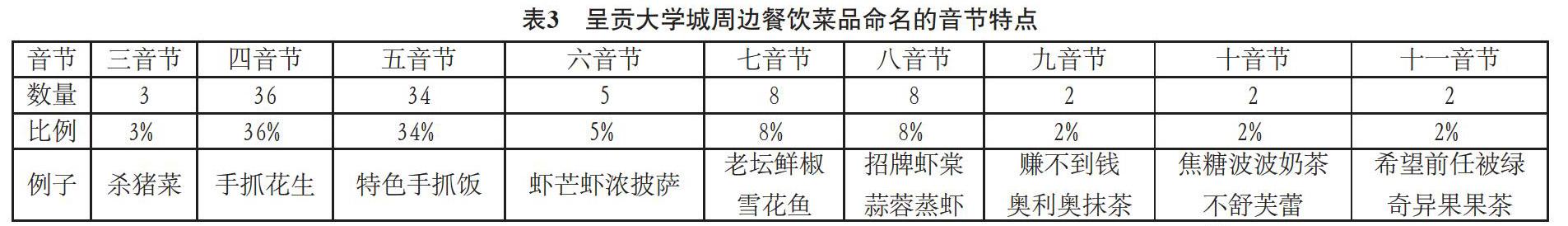

(一)菜品命名的音節特點

呈貢大學城餐飲行業不僅包括云南特色菜,其他地區的特色餐館也星羅棋布,因此菜品命名能夠折射出一定的地域文化。筆者隨機抽取100個菜品名進行音節分析,如表3所示。

數據顯示,菜品名最短三音節,最長十一音節,無單音節或兩音節的菜品名。四、五音節分別占36%、34%,其他音節占比均低于8%。這與店名的分布狀況略有相似,但店名音節分布相對均衡,而菜品名以四、五音節為最高點向兩邊銳減,表明大學城周邊餐飲業多采用最優菜品命名以優化語言服務。

(二)命名特點及方式

漢語講究音韻辭藻、對仗工整,這種語言策略同樣適用于菜品命名。筆者發現,大學城周邊餐飲店菜品命名有三個特點:其一語言簡潔,簡明扼要,如清炒山藥、酸菜炒藕,直接向顧客傳達菜品的制作原料和方法。其二隱晦傳達,如兩畝地、一清二白等,利用食材特色命名。其三具有趣味性,如一年忙到頭奶酪黃金芒、賺不到錢奧利奧等,利用趣味文字吸引顧客。表明菜品命名體現中國傳統飲食觀念,也注入了時代發展的新鮮元素。

菜品命名以傳統命名為主,創新為輔,原因主要有二。其一,傳承中國傳統飲食文化。大學城周邊傳統餐館基本設有宮保雞丁、魚香肉絲等傳統菜肴。傳統菜名既能展現菜品原料,又能展現中國傳統烹飪方式及菜品的故事意義,如云南過橋米線的動人佳話。其二,傳統菜肴深入人心,便于滿足顧客需求,因此相同的菜肴便無須重新命名。然而,在互聯網時代,為迎合年輕人的消費心理,商家在菜品命名上大膽創新。例如,“喪茶”飲品店選用“網絡流行語+特點”的命名,有喝wan美美噠百香果、表白被拒草莓奶茶等。然而語言文字“必須有所遵循,有所規范,既要符合語言文字傳承沿襲幾千年才形成的規則、規律,又必須為社會大眾而不是少數年輕人所接受”[6]。某些命名只為迎合年輕消費群體,其語言低俗且不符合語言規范,應依法取締。

三、呈貢大學城周邊餐飲行業語言服務現狀

李現樂認為:“語言服務就是以語言(方言、文字)為主要媒介手段或產品內容的服務行為。”[9]亦有學者指出:“所謂的語言服務是指行為主體以語言文字為內容或手段為他人或社會提供幫助的行為和活動,它包含一切與語言有關的服務,存在于一切服務活動之中。”[10]據此觀點,大學城餐飲業語言服務存在以下現狀。

(一)大學城餐飲行業語言服務優點

當前大學城周邊的餐飲業的店名和菜名以傳統命名為主,特色命名為輔。傳統名命名主要以云南特色,如“土豬腳火鍋”“傣味”為主,迎合云南當地消費者的口味。此外,大學城周邊少數民族眾多,不同的民族自有其文化信仰和飲食習慣,采用傳統命名是對本民族文化的傳承,這種靜態的語言服務有利于民族文化融合,同時向外地學生展示云南特色飲食文化。新潮的命名,如飲品店和甜品店等,主要面向女性消費群體,根據女性追求浪漫或新鮮等消費心理,來滿足其消費需求,以實現店家盈利目的。

(二)大學城餐飲行業語言服務存在問題

當前大學城餐飲業在命名上雖弘揚傳統文化,但亦存在一定的問題。首先,傳統命名和特色命名比例嚴重失衡。傳統命名缺乏創新,僅以地名或人名與食物名稱組合,雖能傳播地域飲食文化,但不能引起消費者的興趣。其次,存在命名用語不禮貌現象。例如飲品“希望前任被綠奇異果果茶”等,這種雖能吸引消費者,但失去了應有的語言規范,不僅不符合語言經濟原則,還有損企業文化內涵。此外,部分商家在制作菜單時文字錯誤屢現,如某清真火鍋店將“凍魔芋”寫成了“凍魔玉”,這雖只是個別現象,但反映出當前大學城餐飲店在語言服務方面存在缺陷。

(三)應對策略

面對大學城餐飲語言服務不足,應著重從以下幾個方面著手采取相應措施。

首先,政府加強整治。《國家通用語言文字法》第十三條指出:“公共服務行業以規范漢字為基本的服務用字。因公共服務需要,招牌、廣告、告示、標志牌等使用外國文字并同時使用中文的,應當使用規范漢字。”餐飲業作為服務業之一,其招牌要合乎國家規范,采用規范的漢字進行命名。面對中英文混合使用、崇洋媚外命名、以同音字為時尚的命名要進行規范調整。國家語委《國家中長期語言文字事業改革和發展規劃綱要》中指出:“打造社會語言生活監測平臺,跟蹤研究語言生活中出現的新現象和新問題,糾正語言文字使用不規范現象,引導社會語言生活健康發展,形成規范使用語言文字的社會氛圍。”因此政府要出臺相關政策,對餐飲行業語言使用進行規范和調整。其次,商家需提高自己的文化素養,規范店名和菜品名。命名時遵循語言經濟原則,同時避免追求標新立異而致畫蛇添足,減少異體字、錯別字、以及不符合《漢語拼音方案》的命名。

綜上,呈貢大學城餐飲業主要采用傳統命名方式,以最直觀的店名或菜品名服務顧客,但缺乏創新性。特色命名雖吸引消費者,但不能準確傳遞信息,且存在語言使用不合規范之處。“語言文字的規范化程度是衡量一個國家、一個省、一個地區物質文明和精神文明發展水平的重要標志,也是衡量這個地區人們整體素質的重要方面”[10]。因此作為城市名片的店名,傳遞飲食文化的菜品名,其命名應嚴格遵循《國家通用語文字法》的相關法律條文,使用規范的語言文字。

參考文獻:

[1]吳海玲.餐飲行業語言服務調查研究[D].揚州:揚州大學,2018.

[2]毛奕博.西安市餐飲業招牌名稱的語言學研究[D].西安:陜西師范大學,2016.

[3]黃伯榮,廖序東.現代漢語[M].北京:高等教育出版社,2011.

[4]錢理,王軍元.商店名稱語言[M].上海:漢語大詞典出版社,2005.

[5]李宇明.語言服務與語言產業[J].東方翻譯,2016(4):4-8.

[6]王旗.規范使用網絡語言從我做起[N].語言文字報,2019-07-10(002).

[7]劉軍,王礪.消費心理學[M].北京:機械工業出版社,2009.

[8]李宇明.語言服務與語言消費[J].教育導刊,2014(7):93-94.

[9]李現樂.語言服務的價值與效益——以南京語言服務調查為例[J].制度經濟學研究,2012(2):172-186.

[10]劉妍.互聯網背景下語言服務發展的路徑選擇[J].才智,2018(28):209.