攀西干熱河谷地區早春枇杷微噴灌灌溉制度研究

陳 雯,朱軍保,范洪梅,虎海波

(1.四川省攀枝花市花城新區投資促進中心,四川 攀枝花 617000;2.四川省攀枝花市農林科學研究院,四川 攀枝花 617061)

攀西干熱河谷地區由于獨特的光熱氣候資源條件,枇杷具有上市時間早,應市時間長,品質優,效益可觀,每667m2產值上萬元,保管儲存方便等優點。到2018年底,攀西干熱河谷地區已發展種植枇杷面積0.2萬hm2。然而就枇杷的灌溉條件而言,現仍以傳統的漫灌方式為主,不僅水肥浪廢嚴重,在旱季用水時供需矛盾極為突出,給枇杷產業的可持續性發展帶來了嚴峻挑戰。

通過查詢國內相關單位機構對枇杷節水技術的研究,枇杷適宜于微噴灌。為了提高水資源利用率,加快攀西干熱河谷地區早熟枇杷微噴灌高效節水灌溉技術的開發利用,指導果農科學用水、合理的使用節水灌溉設施,在攀枝花市米易縣草場鄉開展了攀西干熱河谷地區早春枇杷微噴灌灌溉制度的研究。通過邊試驗示范邊推廣應用模式,枇杷微噴灌技術受到了越來越多的農民歡迎,現已發展近萬畝枇杷高效節水灌溉。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地位于米易縣草場鄉龍華村,該村及其周邊現已種植枇杷上萬畝。果園是典型的臺地,平均株距為4.5m,行距為5m,約30株/667m2,已封林。試驗區內土壤類型屬沙壤土,土層較厚,土質疏松。試驗地海撥1380m,氣候溫和,年平均氣溫17℃,無霜期一般在300d左右,年平均降雨量1000mm左右,經測定,試驗區土壤pH值平均為6.48。試驗地水源是晃橋水庫西大溝內的水,采用自壓灌溉方式。

1.2 試驗材料

1.2.1 參試品種 試驗品種均選用長勢均勻的5年生大五星枇杷。

1.2.2 試驗儀器 TZS~1K土壤含水量測量儀、DHG~9013A型干燥箱、溫濕度記錄儀、電子臺稱、水表等。

1.2.3 微灌設施 從水源到試驗地,微灌工程由沉砂池(施肥池)、過濾器、輸水管、微噴頭、管件、進排氣閥與閘閥等組成。每株枇杷樹下安裝一套微噴頭。

1.3 試驗設計

試驗采用單因素隨機區組排列設計,灌水量設3個處理(A1、A2、A3),對照為人工澆灌(CK1)與漫灌(CK2),3次重復,共15個試驗小區。其中9個微噴灌小區各安裝1個DN15的水表,3個漫灌與人工澆灌小區各安裝1個DN50的水表。每個試驗小區3棵樹,每棵試驗樹用薄膜圍成半徑1.6m的正六邊形,圍欄高度為0.8m,小區間設置保護行。

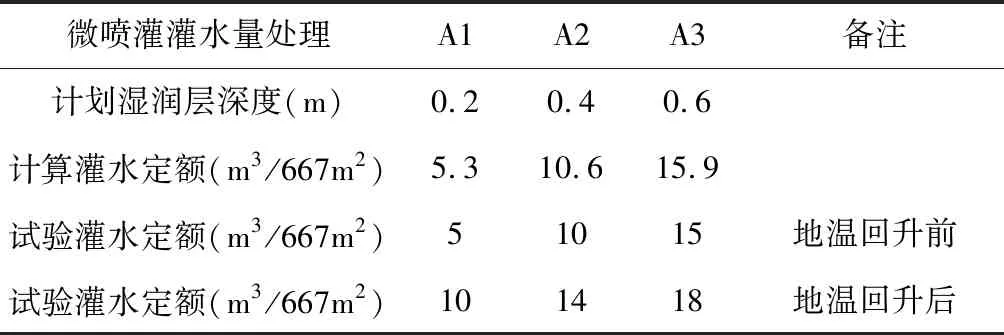

灌水量根據《微灌工程技術規范》灌水定額公式m=0.1rZP(βmax-βmin)/η計算,式中r土壤容重取值1.45g/cm3;P設計土壤濕潤比取值40%,βmax、βmin分別取值為75%、50%;田間持水量取值為22%;噴灑水利用系數取值為0.8;Z土壤計劃濕潤層深度,分別取0.2m、0.4m、0.6m。將各參數代入公式,并結合攀西干熱河谷地區的氣量計算結果與取值見下表1。

表1 不同灌水深度灌水定額的取值

灌水周期,以測定離枇杷樹0.7m,距噴頭0.6m,濕潤層深度0.25m處的土壤含水量來確定。毎株測定3個點位,取平均值。

1.4 施肥與管理

每個處理的單株用肥均一樣,管理均按常規進行。

2 試驗結果與分析

2.1 田間土壤含水量

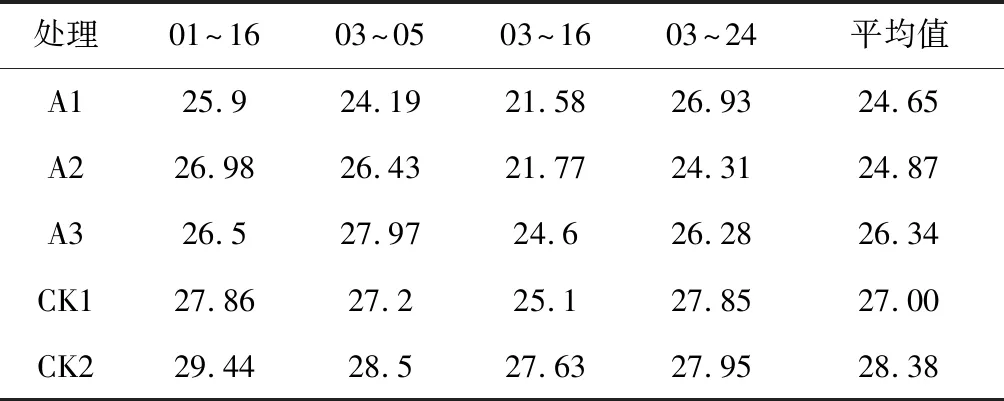

項目組在2017年的1月16日、3月5日、3月16日和3月24日分別對各處理灌水前的田間土壤含水量進行了測定,土壤含水量詳見表2。

通過表2可以看出,在同一個灌水周期內,田間土壤含水量與每次田間灌水的多少成正比關系。即漫灌的田間土壤含水量最高,管灌次之,而微噴灌處理A1最小。

同時,通過表2還可看出,在相同的灌水周期下,漫灌方式土壤的含水量呈下降趨勢,這主要是因長期的漫灌造成土壤日趨板結造成。

表2 枇杷節水灌溉制度研究試驗各處理 灌水前田間土壤含水量測定表

2.2 各處理灌水量比較

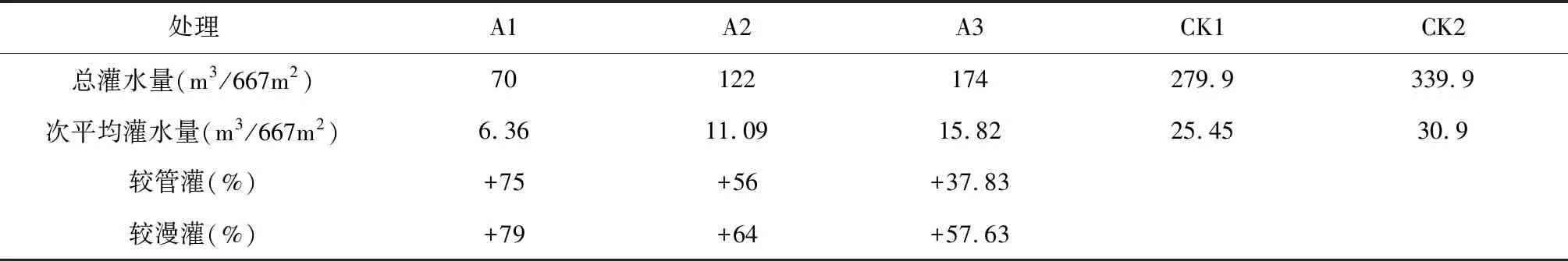

2016年,項目組根據對土壤含水量的測定,共灌水11次。其中前8次3個處理的灌水量分別為5m3/667m2,10m3/667m2和15m3/667m2;后3次因枇杷樹進入果實膨大期,且地溫已回升,需水量較大,3個處理的灌水量分別為10m3/667m2,14m3/667m2和18m3/667m2。灌水量詳見表3。

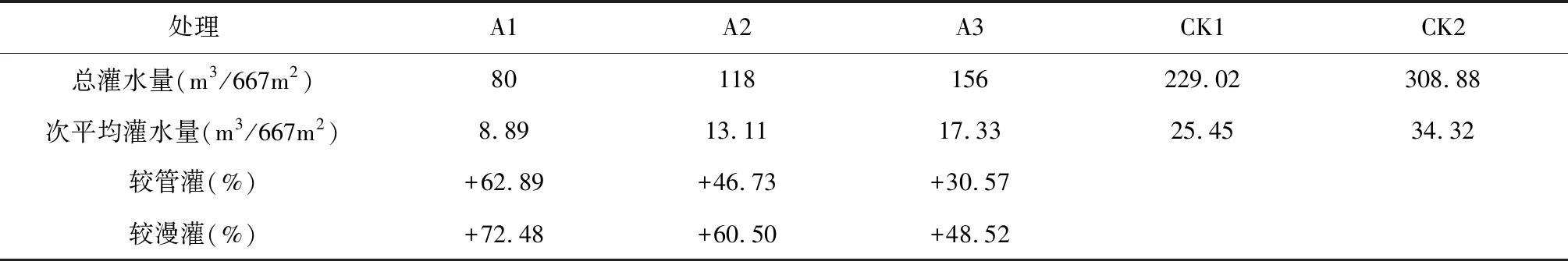

2017年,項目組根據對土壤含水量的測定,共灌水9次。其中前2次3個處理的灌水量分別為5m3/667m2,10m3/667m2和15m3/667m2;后7次3個處理的灌水量分別為10m3/667m2,14m3/667m2和18m3/667m2。灌水量詳見表4。從表3和表4可看出,枇杷在采用微噴灌后,與管灌和漫灌相比,微噴灌的需水量最小,管灌其次,漫灌的需水量最大。

2018年,項目組在總結2016年和2017年這2年的試驗基礎上,按年試驗產量最高的處理A3灌水量進行大區試驗。自2017年12月13日至2018年的3月28日,106d內共灌水10次。其中前5次的灌水量是15m3/667m2,后5次需水量是18m3/667m2,年灌水量165m3/667m2。

2.3 灌水周期的確定

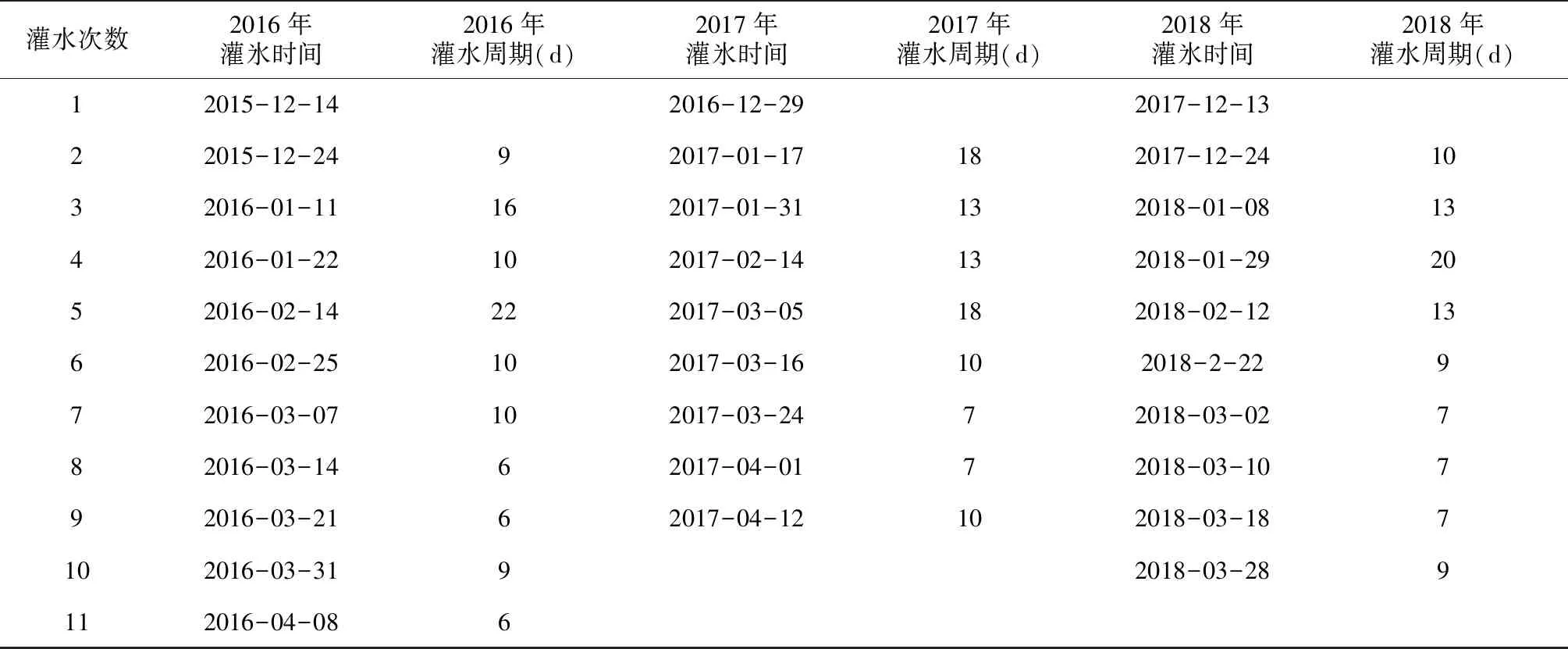

項目組2016~2018年,3年期間試驗的灌水時間與灌水次數詳見表5。

表3 2016年枇杷節水灌溉制度試驗微噴灌與對照的灌水量

表4 2017年枇杷節水灌溉制度試驗枇杷微噴灌與對照的灌水量

表5 2016~2018年枇杷微噴灌灌溉制度試驗灌水時間表

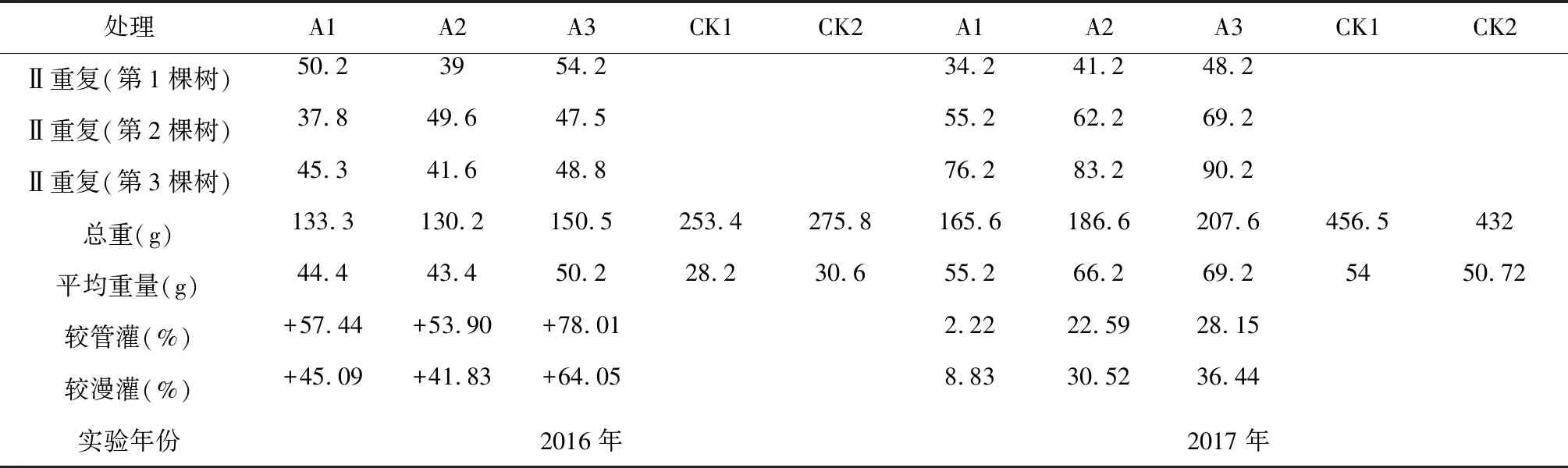

表6 2016~2017年枇杷微噴灌灌溉制度試驗各處理產量比較 單位:g

由表5可知:灌水周期為12月份至來年2月。這一期間為催芽和催梢水,由于地溫較低,灌水周期為10~22d,共需灌水5~6次;進入3月份以來,由于地溫急劇上升,且枇杷進入膨大期,需水量較大,灌水周期為6~10d,灌水次數4~5次,全年共需灌水9~11次。

2.4 產量

項目組于2016年2月2日至2016年4月10日期間和2017年2月19日至2017年4月19日期間,對灌溉試驗區2重復各處理的3棵枇杷樹與對照進行了產量測定,結果詳見表6。從表6可看出,微噴灌3個處理的產量均比對照人工澆灌和漫灌高。其中,處理A3的產量最高,比管灌增產28.15%~78.01% ,比漫灌增產36.44%~64.05%。而人工澆灌與漫灌相比,產量則相差不大。這主要是由于枇杷樹的根系分布較淺且廣,微噴灌與人工澆灌和漫灌相比,噴灑范圍較大,均勻,且不會造成土壤板結。即微噴灌這種灌水方式比人工澆灌和漫灌更適宜于枇杷樹的生長。

項目組在2018年3月17日至4月27日期間,對試驗大區的枇杷樹進行了產量測定。在受到年初倒春寒的因素影響下,漫灌的大區試驗單株均重只有29.6g,而微噴灌的大區試驗單株均重仍有54.64g。

通過單因素方差分析來看,在0.05的顯著水平下,sig=0.578>0.05,表明2016~2017年試驗不同灌水量和產量間差異不顯著。

3 結論

3.1 攀西干熱河谷地區早春枇杷微噴灌年灌水情況

持續時間105~116d,適宜的灌水次數為9~11次,適宜的灌水定額為156~174m3/667m2,灌水40~60cm深為宜。其中:花芽分化期至抽梢期為15m3/667m2,膨大期為18m3/667m2;灌水周期為12月份至來年2月,這一期間為催芽和催梢水,由于地溫較低,灌水周期為10~22d,共需灌水5~6次;進入3月份以來,由于地溫急劇上升,且枇杷進入膨大期,需水量較大,灌水周期為6~10d,灌水次數4~5次。攀西干熱河谷地區枇杷微噴灌條件下的適宜灌溉制度見表7。

3.2 微噴灌比人工澆灌和漫灌更適宜于枇杷樹的生長

采用微噴灌灌水方式,較人工澆灌,節約用水30.57%~37.83%,可增產28.15%~78.01%。較漫灌,節約用水48.52%~57.63%,可增產36.44%~64.05%。