Superbond 粘結系統固定牙周炎松動前牙2年的臨床觀察

劉秀梅 唐哲 陳振宇 韓斌

牙周炎是發生在牙周支持組織的慢性炎癥破壞性疾病,牙周炎發展到晚期常出現牙齒松動和缺失現象。對某些松動牙加以固定,為牙周組織愈合創造條件并改善患牙的咀嚼功能是牙周炎治療的重要組成部分[1,2]。傳統的松牙固定方法有鋼絲結扎法、鋼絲聯合復合樹脂法以及纖維帶流體樹脂法等,雖然具有良好的機械強度,但在菌斑控制、舒適度、美觀性等方面仍有所不足。Superbond 粘結系統是一種純樹脂粘結劑,近年來在牙科領域有了廣泛的應用。本次研究將Superbond 粘結系統作為牙周夾板固定牙周炎松動的前牙,現將2年的臨床療效總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集 2016年3月~2017年10月于佛山市口腔醫院城南分院就診的因牙周炎導致前牙松動的患者49例,其中男 24例,女25例;年齡 25~69 歲,平均年齡(37.6±16.8)歲;共固定牙數294 顆,其中松動患牙152 顆。

1.2 納入標準 ①符合重度慢性牙周炎診斷,牙周基礎治療6 周后,軟組織炎癥得到控制,患者口腔衛生狀況良好,全口菌斑百分比<20%,自愿參加本研究;②前牙區至少有2 顆切牙松動且其中1 顆松動>Ⅱ度,牙槽骨吸收達根長的1/2~3/4;③松動牙妨礙咀嚼功能或有不適;④有牙體牙髓病變的患牙先行充填及根管治療;⑤雙側尖牙不松動且牙槽骨吸收<根長的1/3;⑥咬合干擾已消除,全口咬合平衡。

1.3 排除標準 ①患有嚴重系統性疾病或系統性疾病未控制,不能配合研究者;②準備妊娠或處于妊娠期者;③前牙區重度牙列擁擠,牙間隙暴露不充分者;④牙間隙≥2 mm 者。

1.4 方法 所有患者消除咬合創傷后采用Superbond粘結系統作為牙周夾板行松牙固定,具體方法如下。

1.4.1 材料和設備 Superbond C&B(SUN MEDICAL,Japan)。

1.4.2 術前準備 對患者進行牙周檢查,并拍攝患牙根尖片、全口曲面斷層片及攝取口內相。

1.4.3 牙周夾板的設計和制作 將夾板均設計為跨牙弓尖牙至尖牙的弧形。①清潔:用橡皮杯和拋光刷蘸取不含氟化物及油的拋光膏對牙面及牙間隙進行清潔,清除牙齒表面的污物及色素沉著,沖洗并干燥;②酸蝕、隔濕,上橡皮障:在鄰間隙處放置小海綿,用酸蝕劑處理唇、舌面中1/3 及鄰接面30 s,沖洗并干燥;③材料準備:取出牙釉質粉至冷藏保存的陶瓷碗,掂平,以單體∶催化劑=4∶1 的比例調制活化劑;④材料堆積:采用筆堆積法將粘結材料置于鄰面接觸點區域,使材料充滿兩牙頰舌向牙合外展隙,保留出利于間隙刷清潔的齦牙合外展隙,并注意邊緣塑形圓滑;⑤咬合調整及拋光:等待材料硬化,約7 min,檢查調整咬合并精細拋光。

1.4.4 術后醫囑 口腔衛生宣教,教會患者使用牙間隙刷及沖牙器;并囑患者勿用前牙啃咬較硬、較韌或過粘食物。

1.4.5 復查維護 分別于固定后3、6、9、12、18、24 個月復查維護。每次復查均對患者進行以菌斑為導向的牙周維護治療,包括菌斑染色、椅旁口腔衛生宣教,齦上、下噴砂以及酌情配合超聲或手工的維護治療。

1.5 觀察指標及判定標準

1.5.1 牙周夾板斷裂率及牙槽骨的變化情況 檢查夾板有無斷裂、脫粘接、松動或移位。

1.5.2 不同時間段牙周組織檢查情況 包括菌斑指數(plaque index,PLI)、牙齦指數(gingival index,GI)、探診深度(probing depth,PD)、附著喪失(attachment loss,AL)以及牙槽骨的X 線變化。PLI 和GI 每顆牙檢查4 個牙面(頰側近中、中央和遠中以及舌側),PD 和AL 每顆牙檢查6 個位點(頰側近中、中央和遠中,舌側近中、中央及遠中),取平均值。所有臨床操作均由同一位醫師完成。

1.5.3 不同時間段臨床療效 療效判定標準[3]:有效:固定后無疼痛,不松動,牙周袋深度變淺,無炎癥等不良反應,咀嚼功能良好;X 線檢查硬骨板清晰,骨小梁排列整齊,骨質較前致密,牙槽骨未見進一步吸收;固定后患牙的松動度及炎癥減輕,或半年內有輕度牙周炎癥,經治療后好轉,仍可咀嚼一般食物;X 線檢查牙槽骨未見進一步吸收,硬骨板清晰,骨小梁排列整齊。無效:患牙固定后無變化,甚至加重,影響咀嚼功能;X 線檢查牙槽骨高度降低,硬骨板消失,骨小梁排列不規則。

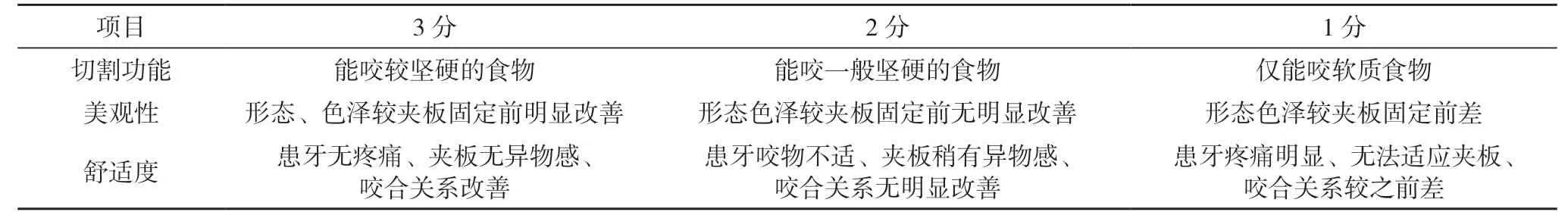

1.5.4 不同時間段患者主觀評價情況[4]在固定前及固定后3、6、12、18、24 個月采用牙周夾板調查問卷評價牙周夾板的切割功能、美觀性與舒適度。見表1。

表1 牙周夾板調查問卷評分表

1.6 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差(±s) 表示,采用t 檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 牙周夾板斷裂率及牙槽骨的變化情況 固定后所有患者的松動牙均變得穩固,咀嚼效率明顯改善。牙周夾板在3~6 個月期間有3例患者出現斷裂,每例患者1 個位點出現斷裂,斷裂率為6.1%,分別因啃咬雞腳、排骨等較硬食物和外力意外撞擊而出現斷裂。對于夾板斷裂部位,超聲器械去除原材料后,利用SuperBond C&B 增大粘結面積后進行重新固定,調整咬合,觀察期內同一位點未再次出現斷裂。有87.8%(43/49)的患者牙槽骨骨小梁密度增加,骨白線出現,部分牙位有少量牙槽骨再生。

2.2 不同時間段牙周組織檢查情況比較 固定后3 個月PD 低于固定前,固定后12 個月PD 低于固定后3 個月,差異有統計學意義(P<0.05);固定后24 個月PD 與固定后12 個月比較,差異無統計學意義(P>0.05);固定后3、6、9 個月AL 與固定前比較,差異無統計學意義(P>0.05),固定后12、18、24 個月AL 與固定前及固定后3 個月比較,差異有統計學意義(P<0.05);固定前PLI 和GI 與固定后3、6、9、12、18、24 個月比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

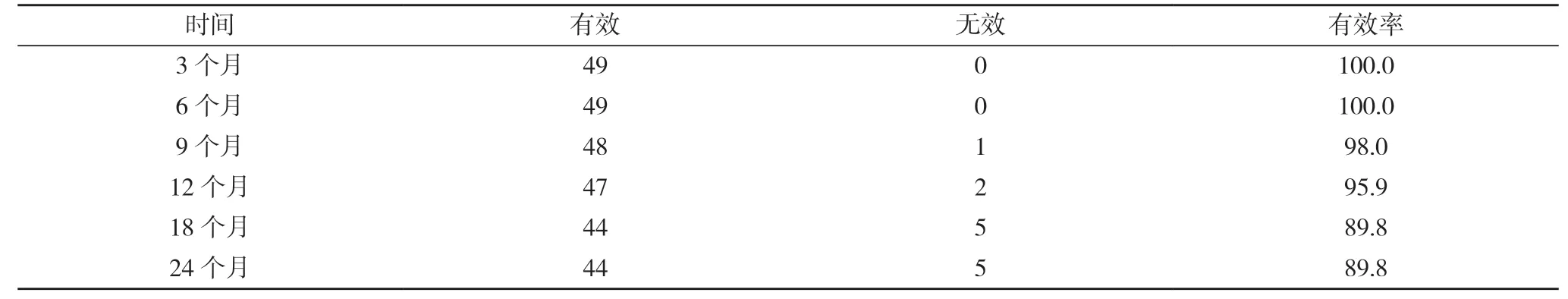

2.3 不同時間段臨床療效 固定后3、6 個月,所有患者治療有效率均為100.0%;固定后9 個月,治療有效率為98.0%,固定后24 個月的治療有效率為89.8%,因5例患者發生牙周炎癥加重,治療失敗。見表3。

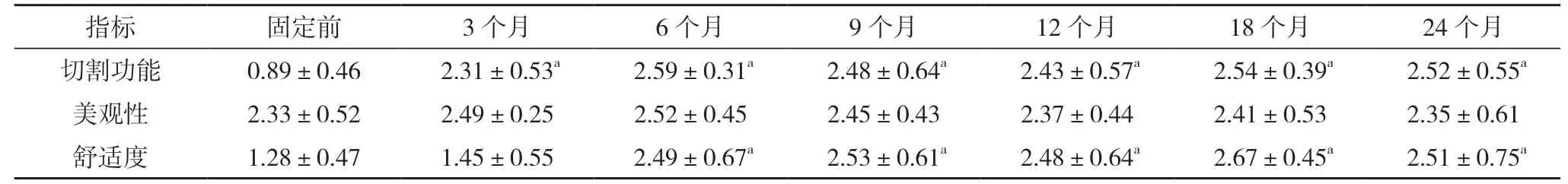

2.4 不同時間段患者主觀評價情況 固定后3、6、9、12、18、24 個月切割功能評分高于固定前,差異有統計學意義(P<0.05);固定后6、9、12、18、24 個月切割功能評分與固定后3 個月比較,差異無統計學意義(P>0.05);固定前美觀性評分與固定后3、6、9、12、18、24 個月比較,差異無統計學意義(P>0.05);固定后3 個月舒適度評分與固定前比較,差異無統計學意義(P>0.05);固定后6、9、12、18、24 個月舒適度評分明顯高于固定前,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表2 不同時間段牙周組織檢查情況比較(±s,n=49)

表2 不同時間段牙周組織檢查情況比較(±s,n=49)

注:與固定前比較,aP<0.05;與固定后3 個月比較,bP<0.05

表3 不同時間段臨床療效(n,%,n=49)

表4 不同時間段患者主觀評價情況(±s,分,n=49)

表4 不同時間段患者主觀評價情況(±s,分,n=49)

注:與固定前比較,aP<0.05

3 討論

松牙固定的意義在于分散牙合力和調動鄰牙的牙周潛力,建立平衡的牙合關系,從而促進牙周組織的修復和愈合,以達到長期保存患牙的目的。本研究采用Superbond 粘結系統固定因牙周病松動的前牙,結果顯示,固定后3 個月PD 低于固定前,固定后12 個月PD低于固定后3 個月,差異有統計學意義(P<0.05);固定后12、18、24 個月AL 與固定前及固定后3 個月比較,差異有統計學意義(P<0.05)。在2年的觀察期內,90%的患者牙周組織未發現進一步破壞,牙周炎癥得到有效控制。陳鐵樓等[5]研究發現,松牙固定可能通過減少牙合創傷改變齦下菌斑的生態環境,干擾致病性細菌的生長,使齦下菌斑向非致病型轉變,從而減輕齦下致病菌的致病作用。此外,87.8%患者牙槽骨的骨小梁密度增加,骨白線出現,部分牙位有少量牙槽骨的再生,也證實了對松動牙齒加以固定,建立平衡的咬合關系,為牙周組織的愈合創造了有利條件。本次研究結果和仇亞非等[6]、肖遵勝[7]、安娜等[8]的研究一致。對于炎癥加重、治療失敗的5例患者分析發現,有3例是發生夾板斷裂的患者,斷裂后未及時發現或復診,雖行再固定,但異常的外力造成了根尖區牙周膜不可逆的損傷導致炎癥進一步加重;另外2例可能因患牙納入研究時牙周炎癥就已經和根尖區相通,或牙周病的復雜全身促進因素影響了牙周炎的預后。

Superbond 粘接系統為粉液調和、化學固化型 4 -META/MMA-TBB 水門汀,屬于純樹脂型粘接劑,不易被唾液溶解,且固化后呈無色透明狀,抗壓和延展能力突出,能有效傳導分散牙合力,減少牙周組織的創傷,具備良好的剛性和密合性,適合狹小區域的粘接固定[9],本研究中2年的牙周夾板斷裂率為6.1%,斷裂位置位于樹脂中間,均因嚼硬物所致,說明此樹脂不能承受過大的咬合力和側向外力;在遵醫囑的前提下,重新固定后未再發生斷裂,表明次夾板臨床成功率較高,效果可靠。相對于傳統的鋼絲結扎固定及高強纖維帶流體樹脂固定,此方法可直接粘接,不需做牙體預備,不破壞牙體組織。此外本研究通過牙周夾板調查問卷發現,患者對于此方法的主觀評價良好,美觀性較固定前沒有影響,咀嚼功能在固定后即刻得到提高,患者的舒適度也在固定后6 個月開始適應,此后的2年內舒適度良好。研究結果說明患者對于此固定方式易于接受,2年的適應性良好。

菌斑控制是松牙固定成功與否的關鍵因素之一,是否利于菌斑控制也是衡量牙周夾板優劣的重要指標。本研究結果顯示,固定前PLI 和GI 與固定后3、6、9、12、18、24 個月比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。這表明Superbond 粘接系統牙周夾板未顯著影響菌斑控制的效果。通過多次重復的口腔衛生宣教,如果患者可堅持良好的日常菌斑控制,配合使用間隙刷、沖牙器,可避免因固定材料對菌斑控制的影響。Graetz 等[10]在長達11年左右的觀察研究中發現,牙周夾板的維修率高達75%,每個夾板大約每半年需要維修一次,所以盡管牙周夾板有長期的保存率,但定期的維護是必要的。因為本研究納入的病例為重度牙周炎患者,所以1年內患者每3 個月復查1 次,1年后每半年復查1 次,以期獲得更可靠的療效。

綜上所述,通過2年的觀察,采用Superbond 粘結系統固定因牙周炎松動的前牙獲得了穩定可靠的療效,且有助于牙周狀況的改善,可以在不影響患者美觀和舒適度的前提下提高患者的咀嚼功能。在后續的研究中將設立對照組及延長臨床觀察時間,為臨床應用提供更有價值的參考。