基于“腦-腸-菌”軸探討電針對腦卒中危險因素的干預作用

畢鈺楨 尹韜 賀中云

我國是腦卒中多發國家,科學、規范的預防是降低腦卒中發病率的有效措施,特別是對危險因素的嚴格管控。除傳統危險因素的防治外,新危險因素的發掘與防治亦至關重要。近年研究發現[1],腸道菌群與腦卒中危險因素如高血壓、糖尿病、動脈粥樣硬化等密切相關,可通過“腦-腸-菌”軸影響中樞神經系統功能,故腸道菌群失調可能是促進腦卒中發生發展的原因之一,對腸道菌群進行調控有望成為腦卒中潛在治療的新方向。本研究基于“腦-腸-菌”軸學說,采取電針治療具有調整腸道功能的穴位,擬通過調控腸道菌群,觀察其對腦卒中危險因素的干預作用。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020年4~6月在深圳市中醫院住院治療的60例腦卒中患者,采取簡單隨機化分組方法分為電針治療組和假針刺組,各30例。電針治療組中男20例,女10例;缺血性腦卒中22例,出血性腦卒中8例;年齡50~74 歲,平均年齡(63.20±7.40)歲;病程1~12 個月,平均病程(5.87±2.40)個月。假針刺組中男22例,女8例;缺血性腦卒中21例,出血性腦卒中9例;年齡47~75 歲,平均年齡(62.73±7.93)歲;病程2~12 個月,平均病程(6.03±2.53)個月。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照1995年全國第四屆腦血管病學會議修訂通過的《各類腦血管疾病診斷要點》以及國家中醫藥管理局編寫的第二代《中風病診斷與療效評定標準》。

1.3 納入標準 ①符合腦卒中的診斷標準;②年齡40~80 歲;③發病7 d 后且病情平穩;④自愿參加研究并簽署知情同意書。

1.4 排除標準 ①急性期腦卒中、腔隙性腦梗死、短暫性腦缺血發作和由于動脈炎、血管畸形、心臟疾病、顱腦損傷、血液系統疾病或高齡狀態等原因引起的腦卒中患者;②合并嚴重心肝腎等內科器質性疾病、精神病、傳染性疾病、感染性疾病、血液系統疾病及腫瘤患者;③長期素食,近6 個月內長期應用抗生素,近2 周內服用益生菌類、乳制品及保健品患者;④近3 個月內曾參加過其他臨床試驗者;⑤孕婦;⑥針刺部位皮膚有嚴重感染破損者。

1.5 治療方法 所有患者均按照腦血管病二級預防指南規范治療。電針治療組參照2006年中華人民共和國國家標準(GB/T 12346-2006)《腧穴名稱與定位》,取雙側天樞穴、足三里穴、曲池穴。操作方法:患者取仰臥位,常規消毒后,直刺1.0~1.5 寸,針刺后施以提插捻轉至得氣,連接華佗牌SDZ-Ⅱ型電子治療儀(蘇州醫療用品有限公司),具體連接方法:天樞穴(雙側)連接、曲池穴-足三里穴(雙側)連接(共3組),選擇疏密波脈沖刺激,天樞穴電流強度以患者腹部肌肉輕度顫動并自覺微痛為度,曲池穴、足三里穴電流強度以患者感覺到穴位局部酸麻并能夠耐受的強度為宜。假針刺組取雙側天樞穴、足三里穴及曲池穴附近的非穴位,共6 個針刺點。操作方法:患者取仰臥位,常規消毒后,直刺入非穴位的皮下脂肪層0.8~1.0 寸,針刺后不行任何手法,無得氣感,按照電針治療組的方法連接華佗牌SDZ-Ⅱ型電子治療儀,切斷電源,保持與電針治療組相同的設備電源指示器和聲音,但沒有電流輸出。兩組患者均留針30 min/次,5 次/周,連續治療2 周。

1.6 觀察指標 比較兩組患者治療前后血壓(舒張壓、收縮壓)、血糖指標(空腹血糖、餐后2 h 血糖及糖化血紅蛋白)及血脂指標變化情況。①血壓檢測:同一研究者使用同一血壓計測量患者右上肢晨起血壓,治療前后各連續測量3 d,取其平均值。②血糖檢測:采用羅氏Cobas8000 全自動生化分析儀檢測患者治療前后空腹血糖、餐后2 h 血糖及糖化血紅蛋白水平。③血脂指標:采用羅氏Cobas8000 全自動生化分析儀檢測兩組患者治療前后甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇水平。

1.7 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

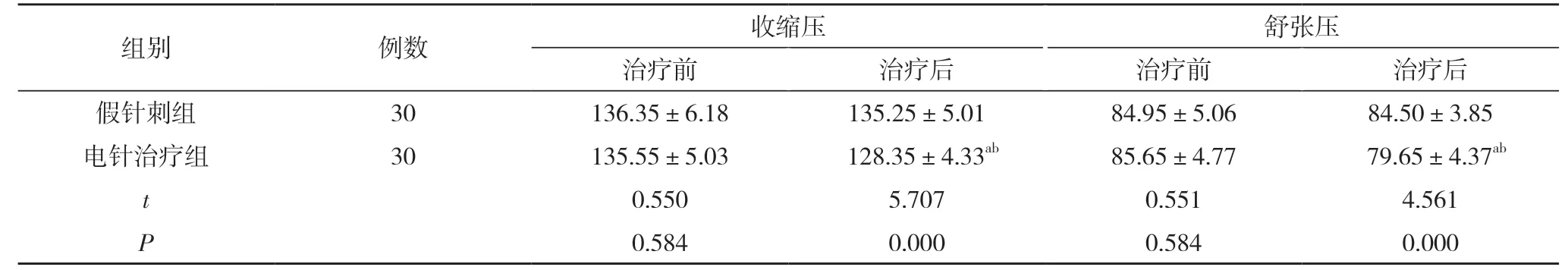

2.1 兩組治療前后血壓水平比較 治療前,兩組患者收縮壓、舒張壓水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,假針刺組患者收縮壓、舒張壓水平與治療前比較差異均無統計學意義(P>0.05);電針治療組患者收縮壓、舒張壓均低于本組治療前和假針刺組治療后,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

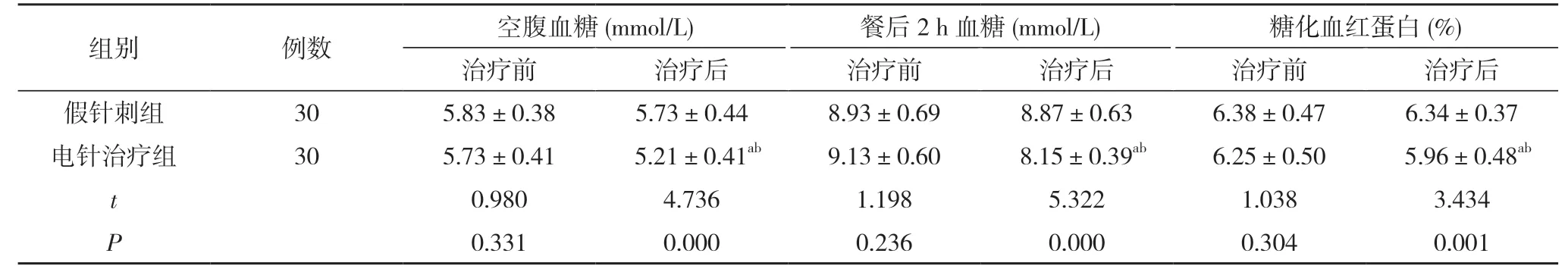

2.2 兩組治療前后血糖指標比較 治療前,兩組患者空腹血糖、餐后2 h 血糖、糖化血紅蛋白水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,假針刺組患者空腹血糖、餐后2 h 血糖、糖化血紅蛋白水平與治療前比較差異均無統計學意義(P>0.05);電針治療組患者空腹血糖、餐后2 h 血糖、糖化血紅蛋白水平均明顯低于本組治療前和假針刺組治療后,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

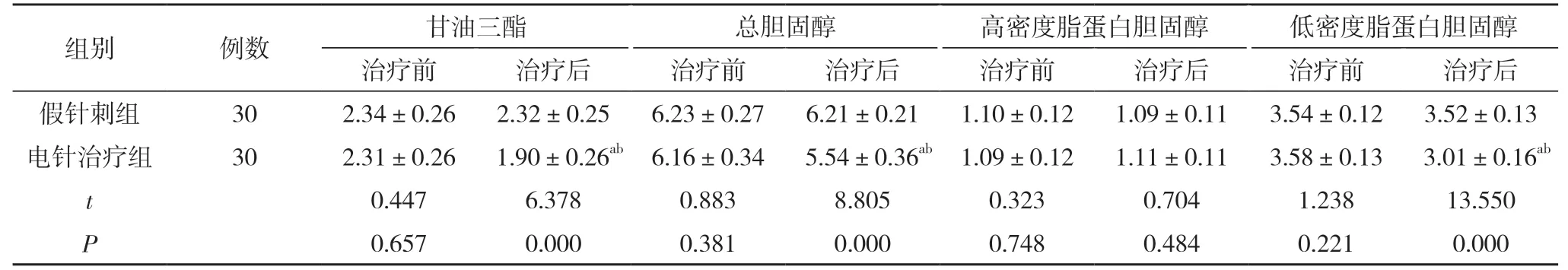

2.3 兩組治療前后血脂指標比較 兩組患者治療前后高密度脂蛋白膽固醇水平組間組內比較差異均無統計學意義(P>0.05);兩組患者治療前甘油三酯、總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,電針治療組甘油三酯、總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇水平均明顯低于本組治療前和假針刺組治療后,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組治療前后血壓水平比較(±s,mm Hg)

表1 兩組治療前后血壓水平比較(±s,mm Hg)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

表2 兩組治療前后血糖指標比較(±s)

表2 兩組治療前后血糖指標比較(±s)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

表3 兩組治療前后血脂指標比較(±s,mmol/L)

表3 兩組治療前后血脂指標比較(±s,mmol/L)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

3 討論

現代醫學認為腸道為“人體的第二大腦”,具有腦腸雙重分布特點的腦腸肽的釋放實現中樞神經系統與腸神經系統之間信息傳遞,形成“腦-腸”軸。研究發現腸道菌群與腦卒中高危疾病息息相關,腸道菌群代謝產物短鏈脂肪酸通過“腸-交感神經系統軸”參與血壓調節[2];腸道菌群的改變可導致機體慢性低度炎癥,促進胰島素抵抗和糖尿病的發生發展[3];腸道菌群通過調節膽汁酸和腸道黏膜蛋白表達參與血脂代謝[4];腸菌移位進入血液激活免疫系統,通過微生物相關分子激活Toll 樣受體、CD14 等宿主識別受體,加速動脈硬化的進展和卒中的發生[5]。腸道菌群紊亂不僅參與腦卒中的誘發,而且對腦卒中結局也有重要影響,可導致腦卒中后腦、腸屏障破壞,促進炎性細胞極化及腸淋巴細胞向腦梗死區域遷徙,加重腦卒中后腦損傷和神經功能評分,從而形成了“腦-腸-菌”軸學說。

現代醫學“腦-腸-菌”軸學說與傳統醫學“腦腸相通”理論相似,腦與腸生理上相互依賴,病理上相互影響,且存在廣泛的經絡聯系,手足六陽經均交匯于頭部,特別是手足陽明經,上下相通,腦腸相關。腦卒中屬于中醫“中風”范疇,中風后腦髓受損,腦主神明失職,大腸傳化不能致體內糟粕蓄積,濁氣不降反上逆,進一步損傷腦髓。天樞穴屬足陽明胃經,為大腸募穴,主疏調腸腑、理氣行滯,具有雙向調節作用,是治療胃腸疾病的要穴。曲池穴為手陽明大腸經的合穴,合穴多用來治療六腑病癥,可清瀉陽明、清利濕熱。足三里穴為足陽明胃經的合穴、胃的下合穴,廣泛用于胃腸功能紊亂的疾病,還能治療虛勞體弱。中風的病機總屬陰陽失調、氣血逆亂,以上三個穴位均屬于陽明經,而陽明經為多氣多血之脈,主潤宗筋,自古就有“治痿獨取陽明”之說,對全身氣血有著較強的調節作用,加上電針的刺激加強作用,可起到更好的調和氣血、舒筋通絡之功效。

綜上所述,基于“腦-腸-菌”軸,對腦卒中患者選擇具有調整腸道功能的天樞穴、曲池穴、足三里穴采取電針治療,能有效改善腦卒中患者的血壓、血糖、甘油三酯、總膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇等水平,促進康復,值得臨床推廣。下一步的研究希望能從腸道菌群及免疫機制等角度來探究電針干預腦卒中危險因素的機制,且深入探討電針對高密度脂蛋白膽固醇的影響,為防治腦卒中提供新思路。