一氣周流理論治療眩暈病的研究

鄧振興

眩暈是一種常見的臨床癥狀,多見于中老年群體[1]。通過資料顯示該疾病的發生率高達5%~10%,其中30%以上是中度或重度眩暈,影響患者日常生活及工作,并且使其產生沉重的心理負擔,嚴重時還將威脅患者的安全[2,3]。現代醫學研究表明,引起眩暈的疾病包括諸多種類,雖然目前臨床中關于該疾病的病因、病性產生較深刻的認識,但在治療上仍未有大的進展[4]。中醫治療眩暈的方藥眾多,療效顯著,標本兼顧且簡單、安全、費用低,患者易于接受[5]。但本病對中醫辨證的要求較高,未形成規范化的治療體系,不利于臨床大規模推廣[6];各家都有其擅長的辨證思路與病機要點,這就使得臨床醫生面對實際病例時容易產生困惑,因此需要尋找出一種有效的方式進行治療[7]。隨著研究的不斷深入,一氣周流理論逐漸被諸多醫生接受,開始使用益氣聰明湯進行治療[8],本文將探討一氣周流理論治療眩暈病的臨床效果,從而能夠將其廣泛地推廣至臨床治療中,使患者獲得良好的治療效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年10月~2019年12月本院收治的110例眩暈病患者,采用隨機數字表法分為對照組和試驗組,每組55例。對照組男30例,女25例;年齡43~69 歲,平均年齡(56.1±4.9)歲;病程10~35 個月,平均病程(22.5±4.2)個月;頸源性眩暈24例,位置性眩暈10例,后循環缺血眩暈21例。試驗組男32例,女23例;年齡44~69 歲,平均年齡(56.5±5.1)歲;病程11~35 個月,平均病程(22.8±4.3)個月;頸源性眩暈25例,位置性眩暈11例,后循環缺血眩暈19例。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 ①均符合眩暈病的臨床診斷標準[9];②均獲得家屬的完全同意;③年齡<80 歲。

1.3 排除標準 ①存在腦瘤、腦外傷及腦梗死等病史;②未具有清醒意識,且伴有神經系統疾病。

1.4 方法 對照組患者實施常規西藥治療,鹽酸氟桂利嗪膠囊(西安楊森制藥有限公司,國藥準字H10930003,規格:5 mg/粒),口服,<65 歲患者,1 次/d,2 粒/次;≥65 歲患者,1 次/d,1 粒/次。連續服用1 個月。試驗組患者實施益氣聰明湯治療,主要成分如下:北芪15 g、黨參15 g、柴胡15 g、升麻5 g、黃柏15 g、白芍15 g,用水煎服,1 劑/d,取汁400 ml,分早晚2 次服用,連續服用1 個月。

1.5 觀察指標及判定標準 ①比較兩組患者的臨床治療效果,按照《中藥新藥臨床研究指導原則》中的標準進行判定:顯效:眩暈及其他癥狀消失,恢復正常生活;有效:眩暈及其他癥狀有所緩解,基本恢復正常生活;無效:眩暈及其他癥狀未緩解。總有效率=顯效率+有效率。②比較兩組患者治療前及治療1 個月后中醫證候積分,包括頭暈目眩、面色淡白、心悸少寐,滿分為5 分,分數越高,說明癥狀越嚴重。③比較兩組患者治療前及治療1 個月后的左椎動脈、右椎動脈、基底動脈的收縮期最大血流流速變化情況。④比較兩組患者不良反應發生情況,包括胃部不適、皮膚搔癢等。

1.6 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。符合正態分布的計量資料用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t 檢驗,不符合正態分布者轉換為正態分布后行統計學分析;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

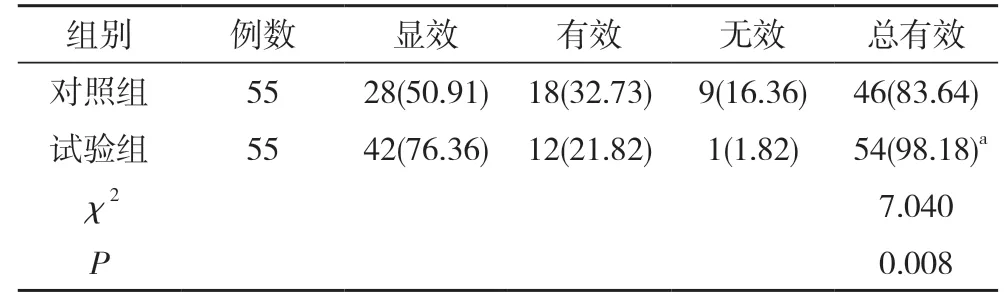

2.1 兩組患者的臨床治療效果比較 試驗組患者總有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者的臨床治療效果比較[n(%)]

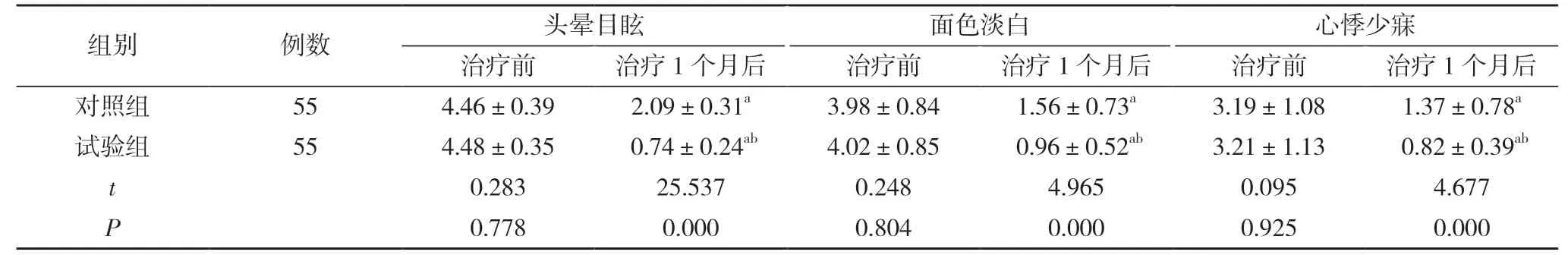

2.2 兩組患者治療前及治療1 個月后中醫證候積分比較 治療前,兩組患者頭暈目眩、面色淡白、心悸少寐積分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療1 個月后,兩組患者頭暈目眩、面色淡白、心悸少寐積分均低于本組治療前,且試驗組低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

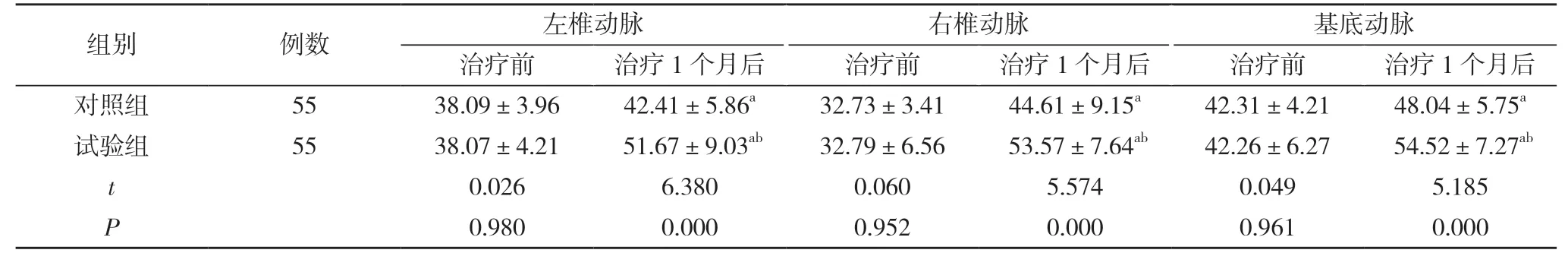

2.3 兩組患者治療前及治療1 個月后左椎動脈、右椎動脈、基底動脈的收縮期最大血流流速比較 治療前,兩組患者左椎動脈、右椎動脈、基底動脈的收縮期最大血流流速比較差異無統計學意義(P>0.05);治療1 個月后,兩組患者左椎動脈、右椎動脈、基底動脈的收縮期最大血流流速均較本組治療前增加,且試驗組高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

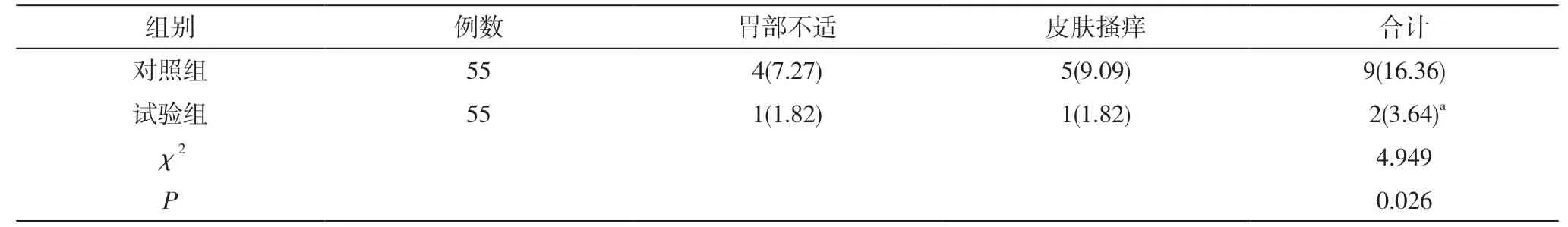

2.4 兩組患者不良反應發生情況比較 試驗組患者的不良反應發生率為3.64%,低于對照組的16.36%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表2 兩組患者治療前及治療1 個月后中醫證候積分比較(±s,分)

表2 兩組患者治療前及治療1 個月后中醫證候積分比較(±s,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療1 個月后比較,bP<0.05

表3 兩組患者治療前及治療1 個月后的左椎動脈、右椎動脈、基底動脈收縮期最大血流流速比較(±s,cm/s)

表3 兩組患者治療前及治療1 個月后的左椎動脈、右椎動脈、基底動脈收縮期最大血流流速比較(±s,cm/s)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療1 個月后比較,bP<0.05

表4 兩組患者不良反應發生情況比較[n(%)]

3 討論

“一氣周流”是黃元御通過總結《內經》、《難經》、《傷寒論》、《金匱要略》等中醫學經典所得,黃元御非常重視臟腑氣機的升降出入,形成了獨特的人體氣化理論,該理論根于傳統又有別于傳統,用“一氣周流”一詞來概括較為恰當[10]。“一氣周流”理論是從最本質“氣”的層次闡述了天地人身之氣的運行,通過“中氣輪轉,清升濁降”,使一氣運轉氣機得以順暢[11]。

在中醫學中,眩暈的病因主要包括情志不暢、年高腎虧、病后體虛、飲食不節、跌撲損傷與瘀血內結等;在一氣周流學說中,“中土為軸,樞架四象”[12];“升降之權,則在陰陽之交,是為中氣”,黃元御認為脾胃之氣為全身之氣運行的動力與樞紐[13]。在中醫學中,眩暈證包括氣血虧虛、腎精不足、肝陽上亢、痰濕中阻、瘀血阻竅等類型。一氣周流認為中脾胃之氣衰竭是誘發諸多癥狀的關鍵,因而若能夠有效的調節脾胃之氣,能夠提升機體的健康水平[14]。本研究中主要采用益氣聰明湯進行治療,主要成分包括北芪、黨參、柴胡、升麻、黃柏、白芍等。上述藥物成分能夠有效的對脾胃等臟器進行調節,恢復其正常的功能,從而能夠理氣通絡,提升患者的健康水平[15]。結果顯示:試驗組患者總有效率為98.18%,高于對照組的83.64%,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療1 個月后,兩組患者頭暈目眩、面色淡白、心悸少寐積分均低于本組治療前,且試驗組低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療1 個月后,兩組患者左椎動脈、右椎動脈、基底動脈的收縮期最大血流流速均較本組治療前增加,且試驗組高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者的不良反應發生率為3.64%,低于對照組的16.36%,差異具有統計學意義(P<0.05)。原因在于上述藥物成分能夠有效的對脾胃功能進行調節,使機體的氣血運行順暢,并且能夠起到良好的擴張血管的作用,因而能夠使其獲得良好的效果。

綜上所述,一氣周流理論治療眩暈病具有良好的效果,可作為治療該疾病的首選理論,但仍然需要加強對該理論的研究,以便能夠獲得更進一步的效果。